广西壮族民俗文化在动画创作中的应用探寻

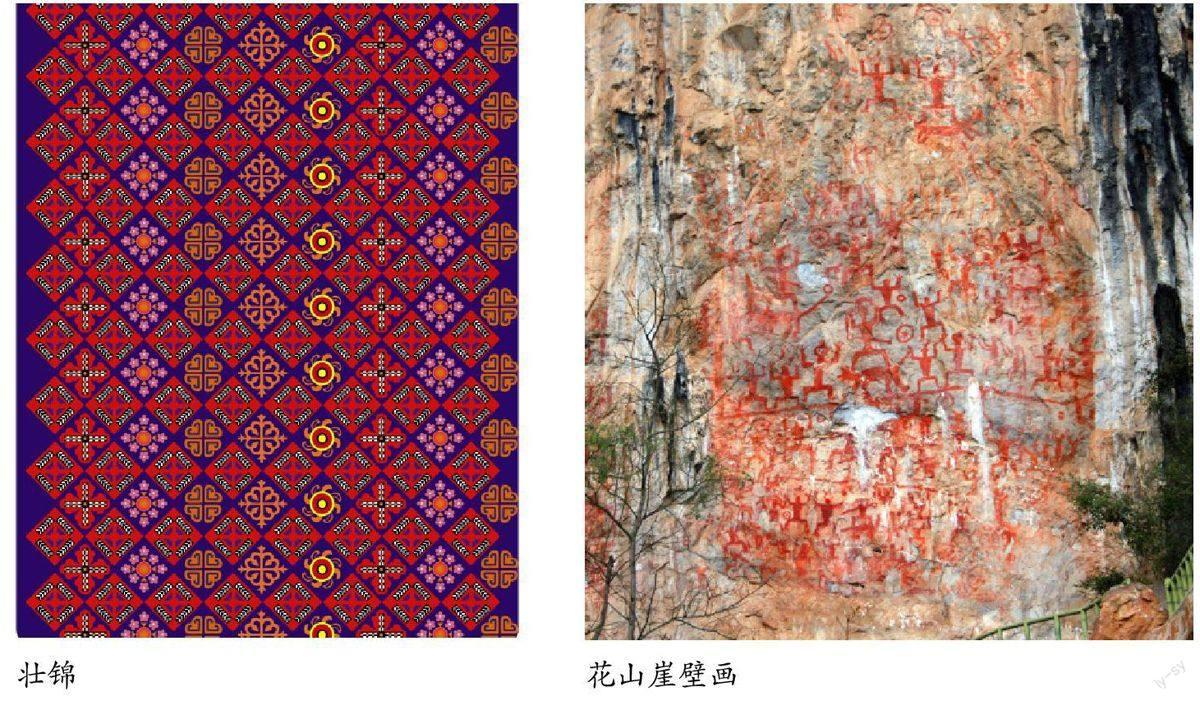

摘要:在动画中融入传统民俗文化不仅有助于民族文化的传播,还能够促进动画艺术的发展。广西壮族地区的民俗文化绚丽多姿,各族民歌、民间文学、故事传说、铜鼓文化、岩画艺术、壮剧傩戏、壮锦瑶绣等,为我们现代动画创作提供了丰富的素材和灵感。

关键词:广西少数民族 民俗文化 动画创作

绪 论

民俗是社会意识形态之一,又是一种历史悠久的文化遗产。所谓民俗文化,是民间民众的风俗生活文化的统称,也泛指一个国家、民族、地区中集居的民众所创造、共享、传承的风俗生活习惯。广西是多民族聚居地区,特殊的地理环境有利于积淀深厚的民族文化底蕴,继承悠久的历史文化传统。广西壮族民俗文化绚丽多姿,不仅有各族优美的民歌,还有丰富的民间故事神话传说、独特的铜鼓文化、多样的传统节日、神秘的岩画艺术、多彩的壮剧傩戏、美丽的壮锦瑶绣等,为我们现代动画创作提供了丰富的素材和灵感。

一、在动画中融入广西壮族民俗文化的意义

纵观世界动画发展史,无论从题材、内容、风格还是从是艺术表现手法上来看,动画创作与民俗文化结合体现民族特征的特点越来越明显。早在20世纪40年代初,我国的动画前辈们就开始思考和探索中国的动画之路。在这个过程中,老一辈的动画艺术家们对中国的历史传统及民族文化进行了大量的借鉴和探索,创作出了《铁扇公主》、《大闹天宫》、《骄傲的将军》、《牧童》、《山水情》、《女娲补天》、《阿凡提》等众多优秀的动画片。这些动画片大多取材于民俗文化中的民间故事、神话传说等,并采用了折纸、木偶、皮影戏、剪纸等民俗文化手法,创造出具有中国民族特色的动画艺术表现形式,逐渐形成了动画流派中的“中国学派”。

随着全球一体化进程的推进,大量外来动画作品进入到我国的文化市场,使得我国的动画电影面临着从内容、题材、造型、艺术深度等各方面的挑战。到20世纪90年代以后,国内出现大量欧美和日韩国家合资的动画加工公司,大量制作利润更大的国外加工片。相反同时期国产动画却一直处于停滞状态,这期间也推出一些作品,但表现本民族文化特点的动画作品却少之又少。美国动画片是从各大报纸上所刊载的“连环画”中发展起来的,经过几十年的发展、演变,在动画的内容和表现形式上创造了独特的艺术风格。近些年日本动画的崛起更是依托于传统的民俗文化与民俗文化资源。如日本动画大师宫崎骏的动画片《千与千寻》中,农神演变的萝卜神、鸡仔神演变的可爱的小鸡、各种面具神像以及日本传统的澡堂文化等就是把大量的民俗文化和民俗文化资源运用到动画创作中最好的诠释。

由此可见,动画创作中融入了本民族民俗文化或民族精神之后会产生非常大的影响力与成就,拥有其他形式无法比拟的优势。尤其在全球经济、文化、信息一体化的今天,在动画领域内体现民族文化尤为重要和迫切、广西壮族地区有丰富多彩的各族民歌、故事传说、铜鼓文化、传统节日、婚葬习俗、岩画艺术、壮剧傩戏、壮锦瑶绣等民俗文化元素。我们在保护和继承广西民俗文化的过程中可以将广西民俗文化与动画创作有机融合,使古老的民俗文化焕发新的活力。这不仅能传播广西民俗文化,同时也是我国动画产业发展的需要,更是培养民族精神的需要。

二、丰富多彩的广西壮族民俗文化

广西壮族自治区是少数民族聚集地,居住着壮族、汉族、苗族、瑶族、侗族、仫佬族、毛南族、京族、水族、彝族、仡佬族等35个民族,其中有12个世居民族。特殊的地理位置和生活环境使广西多民族文化相互交融,相互促进,由此形成了绚丽多彩的壮族民俗文化。这些壮族民俗文化资源中蕴涵巨大的艺术财富,是中华民族智慧与文明的结晶。壮族是具有悠久历史文化的土著民族。早在古骆越时代,壮族先民就已经开始在岭南一带繁衍生息,创造了对中华文明、东南亚文明乃至世界文明产生了重大而深远影响的灿烂文化。其中包含稻作文化、棉纺织文化、航运文化、铜鼓文化、冶炼制造文化、崖壁画文化、巫文化、三界观、太阳文化、龙母文化、玉器文化、柱子崇拜文化、干栏式建筑文化等。

壮族有自己的语言和文字。壮语属于汉藏语系,壮侗语族,壮傣语支,分为南壮、北壮两大方言,12个土语区,具有独立的语言系统、构词规律和语法体系。1000多年前,壮族人民就利用汉字及其偏旁、部首创造了“方块壮字”,新中国成立以后,国家制定了以拉丁字母为基础的统一新壮语文字。

壮族人喜欢依山傍水而居,多把房屋建在青山之中,房子下部为2~3米高的石墩,上部为木建的房屋。木楼上面住人,下面圈牲畜,由此形成了壮族典型的“干栏式”建筑结构。

广西壮族的壮锦艺术也是享誉世界。壮锦是使用以红、黄、蓝、绿为基本色,其余十几种颜色为补色的彩色丝绒为纬,采用通经断纬的方法巧妙交织而成的传统纺织工艺品。在纺织过程中使用平纹上织二方连续、四方连续的几何纹和几何纹底面上的装饰动植物图案或者多种几何纹大小结合、方圆穿插,编织成新的复合几何图案。在壮家多被使用在被面、床毯、背带、挂包、台布、围裙、头巾、衣服边角饰上等。壮锦的图案精巧,色彩绚丽,结构严谨,充满热烈、开朗的民族格调,显示出壮族人民热情、爽朗、勇敢、朴素的性格,体现了壮族人民对美好生活的追求与向往。

壮族的民族绣球,也凸显出壮族人们对精神生活的寄托,青年男女对爱情的向往。现在抛绣球活动已成为壮族人民和平、友谊、祝福、吉祥的象征。

壮族民间的神话、童话、故事、传说、歌谣等民间文学艺术作品数以万计,世代流传。其中最为典型的是歌谣,壮族人民爱唱歌,是一个能歌善唱的民族,壮族人民的日常生活总是充满着优美的歌声。从生产劳动到谈情说爱、婚丧嫁娶都离不开唱歌,因此壮乡也有“歌的海洋”之称。其歌谣特点是擅长譬喻和生动的描写,以猜谜、盘问、对话等多种形式,唱出歌词。电影《刘三姐》就是讲述“歌仙”刘三姐用歌曲斗倒恶霸和秀才的美丽传说。

铜鼓也是壮族民俗文化中的一朵奇葩。制作考究的铜鼓己有2000多年历史。广西壮族的铜鼓分为北流型、灵山型、冷水冲型铜鼓,是壮族文化精神所在。壮族铜鼓鼓面中心常配以太阳纹,外围则以晕圈装饰,鼓边铸精美的青蛙、鳌鱼、龟、鸟等圆雕装饰物,鼓胸、鼓腰配以装饰性民族图案。广西铜鼓蕴涵着壮族人民独特的审美意识和对自然的领悟。铜鼓不仅是骆越文化与中原文化融合的结晶,同时也是古代乐器的一种,壮族民间乐器还有天琴、蜂鼓、笙、策、马骨胡等多种乐器。

另外,在世界美术史上享有崇高地位的花山崖壁画就在广西,花山崖壁画分布之广,作画地点之陡峭,画面之雄伟壮观,作画条件之艰险,都是国内外所罕见的,分布在广西左江流域的宁明、龙州、崇左、扶绥、大新、天等、凭祥等县市延绵300公里左右的沿江地区的崖壁上。其中宁明县明江西岸的花山崖壁画以规模宏大,场面壮观,图像众多,成为广西左江流域崖壁画群的典型代表。花山岩画中的造型元素多种多样,主要有人物图像、器物图像、动物图像、圆形图像四种,使用单线平涂的技法加以排列组合,反映当时人们的祭祀、节庆、战争等社会活动场景。这些高度概括、生动、准确的线条,具有强烈的象征性以及生动、有趣、传神的艺术魅力。

壮族人民具有许多独特的爱好和风俗。如广西少数民族传统体育项目繁多,板鞋舞、投绣球、射弩、爬坡杆和打草球、抢花炮、步虎掌和草龙舞、同填、同顶和同拼、摔跤、跳竹竿、打磨秋、赛马、荡秋千和打花笼等,无不使人感到民族精神的振奋。壮族民间舞蹈也十分丰富,如“春堂舞”、“麻拐舞”、“师公舞”、 “扁担舞”、“铜鼓舞”等。还有许多本民族的节日,如麻拐节、尝新节、娅拜节、歌圩节、鬼节、花炮节等。壮族长期的稻作农耕、特定的历史条件和特殊的地理环境,形成了壮民族对于自然力、生产对象的依赖。壮族先民期望通过各种事神巫术行为获得这些神力的佑护,如崇拜巨石、老树、高山、土地、龙蛇、鸟类、祖先等等,经历了自然崇拜、动植物崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜、多神崇拜等,并由此而产生出独特的多神信仰观念。

广西壮族人民生活中的这些种类繁多、形式多样的民族文化元素都可以为我们现代动画创作提供素材,成为动画创作的源泉。

三、广西壮族民俗文化在动画创作中的表现形式

动画艺术经历了由传统的手绘制作发展到如今的计算机制作的过程,从过去的传统二维表现形式发展到如今的三维虚拟现实的表现形式,但都离不开故事剧本、角色造型、美术风格、配乐等构成元素,这些元素都与民俗文化有着千丝万缕的联系。民俗文化资源越来越多地被创作者运用到现代动画创作中来。

在现代动画创作中,动画创作者经常在民间故事和神话传说的基础上,提炼出具有艺术生命力、艺术价值的动画故事形象,有些动画直接取材于民间故事和神话传说;有些是对民间信仰中各种神灵的原型进行加工改编,重新构建表达现实的故事。如“布洛陀”、“伏羲伏姬兄妹造人”、“刘三姐”、“螺蛳姑娘”、“妈勒访天边”、“密洛陀”、“百鸟衣”、“莫一大王”、“母娘岩与敢壮歌圩”、“黑衣壮的传说”、“蟾蜍王”、“蛤蟆皇帝”、“京族三岛传说”、“路扎和花姑”、“金芦笙”等,这些神话传说都可成为动画剧本创作的素材。我们可以将这些题材合理地改编、创新, 融入到现代动画创作中。

在动画造型设计过程中,我们可以吸收花山崖壁画艺术、壮族傩文化、壮族服饰文化、干栏建筑、骑楼建筑等的艺术特征进行角色、场景设计。动画造型设计是指综合运用变形、夸张、拟人等艺术手法使动画形象更加具有感染力和生命力。如1985年上海美术电影制片厂钱运达前辈导演创作的美术片《女娲补天》。片中在人物造型上就吸收了古代岩壁岩画中人物的造型特点,运用中国传统绘画中古朴、粗旷、凝炼的线条进行单线平涂, 充分体现出了岩壁画简洁概括的造型和抽象变形的艺术特色。广西花山崖壁画在描绘造型过程中使用的平涂剪影表现手段与现代动画创作中的单线平涂具有相似之处。花山崖壁画的单线平涂是平面动画形式中最常见的一种动画技巧,也是商业二维动画作品的主流表现方式。由此可以看出广西花山崖壁画艺术对我们动画创作有很大的启发。

动画配乐在构成动画艺术的几个要素中,占据重要地位。动画配乐不但可以交代环境与剧情、体现角色之间的矛盾、突出刻画人物性格、烘托气氛,还可以评论和揭示影片的主题。壮族人人爱唱歌,如在田间地头、晚间劳作之余、各种大小节日以及红白喜事上,总能听到悠扬的山歌,壮族人以山歌来表现生活,抒发自己的思想感情。壮族山歌历史悠久,壮民从盘古开天地一直唱到如今,几乎人人能歌善唱。壮族民间歌谣题材十分广泛,音乐表现形式也是多种多样,如壮族山歌、傩戏、京族唱哈、桂戏、彩调、天琴演奏、独弦琴演奏等。这些广西民俗文化中多样的音乐表现形式给动画配乐提供了一个艺术宝库。

动画片的美术风格设定主要是指动画片的艺术表现手法,包括造型设计风格、色彩和镜头设计语言。动画片选用何种艺术表现形式来突显内容,选择怎样的美术风格能与主题相符、能烘托主旨都是尤为重要的。在进行动画美术风格设定过程中我们也可以借鉴许多壮族民俗文化的元素,如花山崖壁画的平涂剪影技法、壮锦的斑斓色彩、桂北染缬的图案拼合等。由此,我们可以把这些艺术表现形式与现代动画创作的美术风格设定联系起来,创作出具有广西独特的民族艺术表现形式的原创广西本土动画。

结 语

广西壮族的习俗风情、服饰文化、工艺美术、歌谣音乐、民间故事、神话传说等多姿多彩,结构形态多维一体,得天独厚而特出见异。这些民俗文化元素经历长期的历史沉淀,已经成为了一种民族文化的符号代表。其华丽的纹饰、斑斓的色彩、独特的性格特征、奇特的造型等,蕴藏着中国传统文化特有的审美思想和文化价值的符号代表,可以激起人们对于中国传统文化的自豪和共鸣。这些都是动画艺术创作的源泉,但如何把传统的本土文化符号和造型元素加以吸收和提炼转化为一种倍受当代人所喜爱的动画艺术形象,尤其是结合当代人的审美需求创作出新的动画艺术语言,已经不仅仅是一个动画产业的问题了,而是已经具备了一种文化上的战略意义。

[基金:广西高等教育教学改革项目“动画教学中渗透民族文化元素的教学研究与实践”(编号2012JGA165)]

参考文献:

[1] 孙立军,马华.影视动画影片分析[M].北京:海洋出版社,2005

[2] 王毅.中国民间艺术论[M].太原:山西教育出版社,2000

[3] 广西壮族自治区文化厅文物处,广西壮族自治区博物馆.广西左江岩画[M].北京:文物出版社,1988

[4] 邢莉.中国少数民族节日[M].北京:五洲传播出版社,2006

[5] 蒋廷瑜.铜鼓艺术研究[M].南宁:广西人民出版社,1988

[6] 何臻婵.试谈影视动画中的民族化[J].艺术与设计(理论),2008(02)

作者简介:

刘晓东,广西师范学院讲师。研究方向:动画设计。