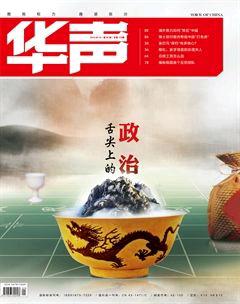

满汉全席:吃的都是政治

陈事美

满汉全席,最早叫“满汉大席”,顾名思义,是由满席和汉席组成。

据乾隆时期李斗的《扬州书舫录》中记载,满汉全席共有冷荤热肴一百九十六品,点心茶食一百二十四品,共计三百二十品。这320道菜包罗万象,各种山珍海味、飞禽走兽,应有尽有。在烹饪技法上,也是各种技能样样俱全。总之,满汉全席无论是在食材的丰富上、还是在烹饪技法的全面上,都是各种大而全的架势。

光有美味佳肴还不行,还得有各种形式的衬托。吃满汉全席必须在富丽堂皇的宫殿里,并且配上各种精美的餐具。再一个就是吃饭的氛围,要有名家名曲伴奏。最后一个就是用餐的礼仪,必须严谨庄重,更衣入列,按官职大小入席,吃完一桌再换上一桌,井然有序。

满汉全席除了吃,还有丰富的内涵。首先满汉全席是一种政治的文化表达。满汉全席是“满汉一体”思想的传承,因此,满汉全席有化解满汉矛盾的作用。再者,满汉全席集美味佳肴之大成,是大清朝地大物博、物产丰富的有力象征,奢侈排场更是暗合了乾隆的好大喜功。

满汉全席,满席在前,汉席在后,这更是满清统治者阶级划分的一种含蓄表达方式。满在前为主,汉在后为次,这就是清朝当时最大的政治。在满汉全席就餐时,同样也是先吃满席,再吃汉席。不仅如此,满族官员在排位上也在汉族官员的前面。吃满汉全席,表面上吃的是精美佳肴,实际上吃的是全是政治。

纵观满汉全席的发展,正是与公款吃喝、铺张浪费之风的疯狂蔓延同步而行。其实,从乾隆末期开始,清朝就已经逐步从顶峰滑落,一步步迈向深渊。与此同时,清朝的皇帝们大摆满汉全席的目的则各有不同,有的为了彰显大天朝的繁荣,有的为了掩饰内焦外困而粉饰太平。到了清末,干脆就是享受一天算一天,如每顿饭二百道菜的慈禧。

前线吃紧,后方紧吃。穷奢极欲下的清末,舌尖上的腐败更是让人瞠目结舌,甚至还衍生出了诸多活吃动物的陋习,很多国防经费也因此被舌尖上的腐败挥霍掉。

舌尖上的腐败吃掉了大清,但能让后人吃一堑长一智吗?

摘编自新浪网