我国海洋陆源污染的产生原因与防治模式

戈华清,蓝楠

(1.南京信息工程大学公共管理学院 南京信息工程大学气候变化与公共政策研究院,江苏 南京 210044;2.中国地质大学(武汉)公共管理学院,湖北 武汉 430074)

近40年来,人类陆上活动对近海环境及生态系统影响进一步加深,导致近海环境污染和生境退化,不仅影响海岸带地区的生存发展,也关乎人类食品安全与生态安全。一直以来,我国中央和沿海地方政府都较重视陆源污染防治,但污染所致危害仍严重影响了我国近海生态环境。2001-2011年《国家环境状况公报》与《近岸海域环境质量公报》显示:在第二产业密集且经济发展较迅速的部分近海地区受到的影响更明显,尤以渤海湾、长江口、杭州湾、闽江口和珠江口等近岸海域最严重。面临严峻的陆源污染,需对其产生原因与防治对策予以系统分析,寻正本之源,求防治之道。

一、陆源污染的产生原因

陆源污染物来源广泛,污染种类繁多,包括有些企业为追求利益最大化,减少治污成本,违法排污;有些区域城市化进程加快,城市规模扩大,人口大量聚集,生活污废水排放量和垃圾迅速增加,城镇污废水处理系统不完备,导致污染物通过各种途径最终流向大海;部分区域在农业种植过程中施用的大量氮肥、磷肥以及农药产生大量的氮、磷等污染物,这些污染物中的相当部分通过农田回水、雨水冲刷、水土流失等方式随地表径流进入海洋[1];还有沿海区域产业布局不合理,污染型产业密集并逐渐向海洋转移;另外,即使是达标排放的各种污染物,经过长时间长距离迁移、转化,通过水、气循环等途径汇入海洋,也可能污染海洋。因而,陆源污染不仅来源广、阵线长、周期长、持续性强等;而且污染者还具有极大的不确定性与非特定性。

(一)海洋陆源污染是陆域经济社会发展过程中环境负外部性的集中体现

陆源污染系人类陆上活动对海洋环境的负面影响,根本原因在于陆域经济活动。从空间上说一些污染物来源于近岸海域或近海陆域,但也有一些不是近岸和近海陆域产生并被输移过来的(主要是指经过大江、大河带来的污染物,它们在流经近海陆域时也接纳了大量的废弃物)[2]。地理学上陆海之分很明晰,但实践并非如此。陆上污染物向海洋环境的转移大多以区域或流域的形式呈现,且(除固定源及点源污染外)多属面源污染,以明晰的陆海区划来防治陆源污染十分困难,尤其是在现有经济模式下,污染成本通过市场很难反映出来。因而,在陆源污染防治中必会有大量的“搭便车”与“公地悲剧”出现。因为,陆源污染造成的损害无一例外地对海洋生态及沿海产生着不良影响,然而其负面后果却由全社会或区域居民承担着。所以,从经济角度看,陆源污染是一种典型的陆域经济发展的环境负外部性。一定程度上,海洋污染的负外部性所隐含的意蕴是:海洋污染可能代表了实际的经济效率,甚至是经济发展的“最佳选择”[3]。

(二)海洋陆源污染是累积性污染单向转移的消极后果

陆源污染的产生亦源自于人们对海洋纳污能力的误解。海洋为人类解决了大量的环境难题,却导致其可能成为污染物最终接纳场所。海洋巨大的自净能力与环境容量,使人们对海洋生态服务功能的理解产生认知偏差。相较于其他环境因素,海洋物理、化学和生物的净化能力均优越于其他。陆源污染物既能通过扩散、稀释、沉淀和混合等物理过程降低污染物的浓度从而使水域得到净化;也能通过氧化和还原、化合和分解、吸附、凝聚、交换和络合等化学反应实现的海水自净;还能通过微生物和藻类等生物代谢作用将污染物质降解,或转化为低毒或无毒物质[4]。海洋具备如此功能强大的自净能力,会给人类造成海洋无所不能的假象。因而,人类生态决策与监管会有意或无意地忽视或无视海洋环境污染或生态破坏的风险性与危险性。

海洋是陆源污染物的接纳者,很难和陆地之间形成回馈机制或互补机制。通过各种途径进入海洋的营养物质、病原微生物、重金属等有害物质经过排污口或河流排放入海,以后必然参与和经历空间位置的移动[4]。陆海间和空间移动过程不具可逆性,污染物一旦进入海洋很难回复到陆地中。同时由于海洋污染大多不会直接损害陆域经济主体既得利益,因而,若无相关对策主动干预,在海洋环境功能无限可能认知下的陆源污染物的排放,必会对海洋(尤其是近海海域)造成难以弥补的损害。

(三)陆源污染是短视的人类海洋社会观的负面结果

辩证地看,海洋是地球最低处,所有污染物均可能以不同形式进入海洋,但并非所有排污都会危害海洋环境,只有超过一定限度才会造成损害。因而,人类向海洋排污的行为具有一定的合理性,正是这种合理性的“认知模式”使我们对海洋排污长期地宽容甚至无视。在很长的历史时间内,我们当然地将海洋的纳污能力作为一种人类理所当然享有的便利,然而,正是这种观念与思想主导下的海洋排污,使人类对陆源性排污给予更多的合理性解释。这种认识程度的直接后果便是社会对陆源性排污的放任与宽容;更何况陆源排污背后牵涉太多的现实利益。在经济社会发展中,公众已黯然接纳了陆源污染,虽然“人们认识到了陆源污染对海洋环境的有害影响是长期积累的后果,但在污染损害实际产生之时,人们已认为这种排放是正常和自然的”[5]。

综合上述陆源污染产生根源,从经济发展视角来看,陆源污染物的排放主体(特别是陆域主体),防治的主动性、积极性不高;从海洋生态保护目的看,若没有一体化的陆海环境监测与监管体系,其生态危害在短期内很难改良;从公众的理性选择看,陆源污染防治的意愿普遍不高,若再加上相关利益主体的参与意愿偏低,整个社会对陆源污染防治工作的支持度也打折了。所以,只有改变人们的海洋观念,政府积极作为,改变现有防治模式与状况,完善现有制度等多策并用,才能有效解决陆源污染问题。

二、我国陆源污染防治模式剖析

我国陆源污染防治包括三方面内容:一是落实GPA(Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities),采取相应国家行动计划及具体措施防治陆源污染,如“渤海碧海行动计划”以及一些区域性行动计划,主要由政策来实施;二是具体实施《海洋环境保护法》(下简称《海环法》)与《防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》(下简称《管理条例》)等法律法规;三是与一些区域组织、国际组织或与其他国家共同开展的海洋环境治理项目,如我国参加的西北太平洋行动计划、东亚海行动计划以及扭转南中国海及泰国湾环境退化趋势项目等,主要由沿海地方政府落实,以单项政策或具体项目来履行。总体上,我国陆源污染防治以政策调控和行政监管为主,在部分固定源污染防治中运用了法律,很少或几乎不用经济激励手段,是一种典型的以政策为主导、以命令控制手段为执行方式、被动的“救火式”防治。

(一)政策导向性明显

我国陆源污染防治以被动的政策调控为主,主要表现为:主动性不足,以外力趋动为主(这种外力一方面来自于国际社会,另一方面来自于海洋经济发展需求),这是导致防治对策末端化的重要原因;稳定性缺失,大多陆源污染防治以阶段性政策或具体项目形式实施,这种选择符合陆源污染的综合性与复杂性,但是导致了防治目标不确定及稳定性差。

1.政策具有较大的灵活性,但强制力偏弱与持久性缺失

政策的灵活性在我国陆源污染防治的阶段性工作中起到重要作用。从我国各沿海省份实施的“碧海行动计划”看,都最大程度地对各种可用的污染防治资源进行了合理布局与规划,并能根据不同海域的污染状况进行适时调整。《近岸海域污染防治“十二五”规划》明确提出“由于不同海域的保护标准、环境本底、环境容量存在差异,出于对某一海域实现有效保护的目的,还有可能对部分陆域提出高于陆域环境质量标准的要求”,这种要求仅靠法律是难以实现的。需要相关部门对陆上污染物排放标准及时修订,通过灵活的政策来实现之会更有效。

政策的灵活性赋予一些地方政府海洋资源利用与环境保护的选择权,也在一定程度上弥补了法律的不足,这是政策所独具的优势。随着现代技术的进步与人类社会的发展,污染物零排放大多还停留在理论中,如何平衡污染防治与经济发展,是地方政府必须解决的问题,给予足够的政策空间来平抑是可取的。例如,尽管《海环法》中有专章对陆源污染进行规制,但从陆源污染发生的频度与强度及强制性来看,法律的作用十分有限;关于海水水质保护、海洋生态环境保护等大多是由中央或地方政府出台的一些政策来实现的;而城市生活污水的处理与达标排放问题、沿海区域产业结构调整等都需要各级不同部门的经济、社会、环境等发展规划来共同达成。

然而,政策的灵活性也为地方政府消极履行甚至不履行防治陆源污染的责任埋下伏笔。当规制严格或外力作用明显,且涉及主要官员的政绩时会主动地采取对策;若无外界压力与制度规制的情形下,会“自然”地让海洋成为污染物的接纳者。虽然《海环法》与《管理条例》对陆源污染防治进行了系统地规范,但在目前以政策为主导的大背景下,实施范围有限且执行力度不够。针对严峻的陆源污染形势,虽有地方法院发出了陆源污染近海补偿令[6],有地方政府尝试推行陆源排海溯源机制①陆源排海溯源机制在一些沿海省份如福建、海南、广东、江苏等省的海洋污染防治规划或区域性法规中均有体现,但此机制真正予以实践并追责的实例还未发现。,但大多仍停留在文献中。如2012年第10期海洋环境信息显示:上海和浙江所监测的排污口均超标排污;江苏和广西监测的入海排污口超标比率分别为85.7%和77.8%[7]。畸高的排污口超标率既与环境监管不到位与执法不力有必然的关联,也与陆源污染防治的点源性治理对策与末端调控手段相关。

2.政策调控性与应用性强,但稳定性较弱

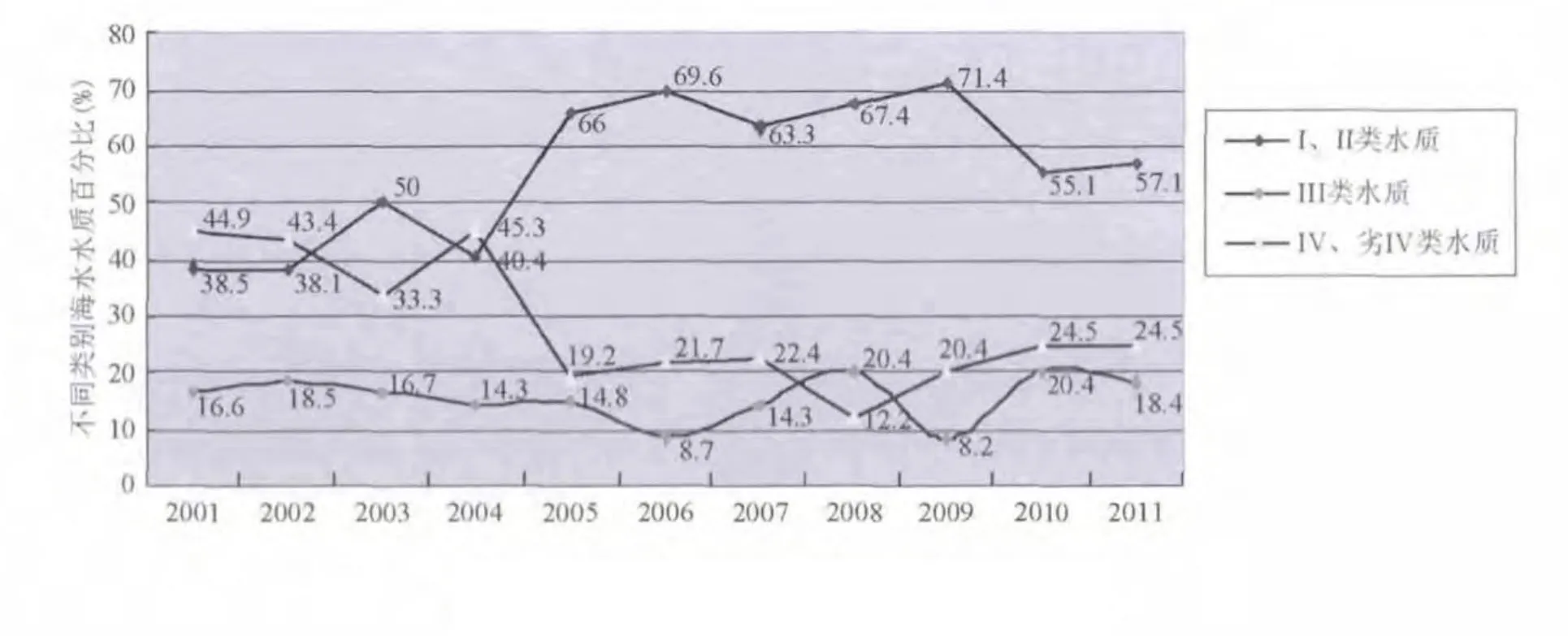

从我国30多年陆源污染防治的实践,我们不难找到一些在中央或地方政府的政策趋动下并在一定时间和区域内取得相对良好效果、总体污染趋势并未完全遏制的案例(参见图1②图1 数据源于环保部发布的2001 - 2011 年《中国近岸海域环境质量公报》。),如自2001年执行《渤海碧海行动计划》以来,Ⅰ、Ⅱ类海水水质百分比虽不稳定但逐步扩大,Ⅲ类以下海水水质百分比呈下降趋势,这表明清洁海水正稳步增多,政策的应用有一定的实效。特别是到2005年此计划第一阶段验收时,Ⅰ、Ⅱ类海水水质呈明显上升趋势,Ⅲ、Ⅳ类及劣Ⅳ类则明显下降,这表明政策在短期内取得了较好效果。但此计划中的长远计划并未能持续,这与政策在执行中所遭遇的各种政治经济问题相关,当政府对海洋污染防治不够重视或此计划因各种政治原因难以持续时,政策便会失去应有的效力。从图1看出,渤海自2006年后(这一年恰好是政策执行的转折点),Ⅰ、Ⅱ类海水水质百分比逐渐下降,特别是自遭遇较严重经济发展问题的2008年后,Ⅳ类及劣Ⅳ类水质百分比明显上升。这表明,当陆源污染防治在遭遇较严峻的经济与社会发展需求时,会自动居于政府决策与监管的下位。

图1 渤海2001-2011年渤海海水水质状况

同时,政策的调控性会影响陆源污染防治的持久性与稳定性。影响我国陆源污染防治持久性与稳定性的因素主要包括:一是调控性政策过于抽象,几乎所有的陆源污染防治文献中均提到了“陆海兼顾、河海统筹”的思想,但此思想却没有具体制度予以保障。二是政策太过具体或短暂,在国家行动计划的主导下,许多地区的陆源污染防治由项目或工程来实现,项目与工程不可避免地具有一定的临时性与非持续性,很明显这有为应对政策或某种压力而为之的可能,若某种压力或政策成为过去式后,工程或项目也可能会随即终止。

(二)以被动的末端监管及点源污染防治为主

为了解决陆源污染问题,国际社会近年来出现了一些指导原则,如风险预防、污染预防、公众参与、环境影响评价、综合污染者防治、污染者负担等[8]。以此为基础,许多沿海国制定了一系列对策,如:IWRM(Integrated Water Resources Management)、IWCAM(Integrating Watershed and Coastal Areas Management)、ICZM(Integrated Coastal Zone Management)等。在我国30多年的陆源污染防治工作中,有代表性的制度包括重点海域总量控制、环境标准、排污申报与排污收费、限期治理、污染物名录制度、入海排污口监管、环境影响评价等,然而这些制度均在一定程度上反映了立法者对陆源污染物排放合理性的认可,是对陆源污染物排放的一种末端监管。就陆源污染防治而言,在海岸带工程建设项目中提及了环境影响评价制度的适用,但仅作为一种针对具体项目的制度,很显然没有发挥预防污染的效用。切实的污染防治应在国家或区域战略选择、各项政府规划等过程中,将陆海一体化的环境影响予以客观评价。

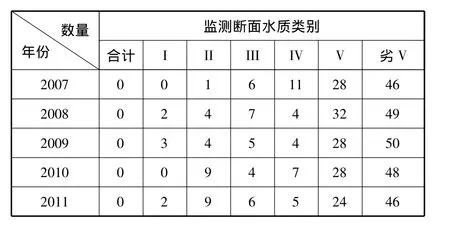

此外,我国一直十分重视某些重点海域的陆源污染防治工作,特别陆源污染严重的渤海。但大多对策采用的是救火式的被动管控,这导致多年的防治并未能在海洋生态保护中取得持久的实效,如我国2005-2012年的监测结果显示,辽河口、长江口和珠江口环境状况年际波动较大,且渤海湾、长江口、杭州湾、闽江口和珠江口的水质一直较差[10],水质一直较差的背后我们必须思考从源头控制污染。渤海一直是我国陆源防治工作的重点,其防治效果起伏不定也说明被动管控的不足。以近五年来渤海入海河流监测断面水质变化为例说明(图2③图2数据源于环保部发布的2007-2011年《中国近岸海域环境质量公报》。)。近五年来渤海入海河流I类水质在所有监测断面中均为0,而劣V类断面水质均超50%,表明入海河流的许多断面水质已不具备基本使用功能,若想要发展海洋经济必须进行生态修复;亦显示出这种简单的点对点式的对策并不能有效控制长程远距离的污染问题。

图2 渤海入海河流监测断面水质类别图

在我国陆源污染防治模式选择中,政府大多偏重于行政监管类制度,这类制度具有浓厚的行政强制性,多处于被动地位,这种被动性外加监管体制的多头化,致使利益被发挥到极致而责任被淡化到最轻,很不利于我国的陆源污染防治工作。此类对策至少有四方面不足:一是在很大程度上是一种应急举措,多适用于非正常情势发生的场合,这就注定了此种调整机制的实际作用十分有限;二是具有严厉性,运用是单向的,相对来说人完全处于从属与被支配的被动地位;三是大多针对突发或严重的污染破坏事故的“休克疗法”,着眼于“治标”;四是在大多情形下具有不经济性的一面[10]。陆源污染最重要的应是预防,而非陷入污染的消极应付与治理之中。

许多陆源污染防治对策及相关举措的启动程序十分复杂、执行成本偏高,导致防治对策应用的前景不明晰,环境效益的考量不具体,大多对策都是回应性的。由于陆源污染防治既涉及污水排放、富营养化、海洋垃圾、持久性有机物、石油污染、重金属、底泥污染等海洋环境污染问题,同时也涉及资源过度利用、生物多样性减少、物理生境改变、栖息地破坏及外来物种入侵导致栖息地变化等海洋生态损害问题。在相应的关联性没有确切地科学认证前,很难针对性采取实质性举动。因而,任何一项污染物减排或生境保护措施的启动均要有不同的综合性对策才能有效地实施。受制于科技发展与制度约束,陆域污染控制与海洋环境质量之间的输入响应系统尚不具备支持决策的条件,很难明确所有污染来源。

(三)陆源污染防治成本负担的非均衡性

自20世纪90年代以来,虽然许多沿海国都强化了陆源污染防治对策体系,但在具体的污染防治成本负担中存在极大的不确定性与非均衡性。这种非均衡性主要表现为两方面,一是陆源污染防治责任的过度社会化;二是陆源污染成本负担的区域化。

适度的陆源污染防治责任社会化具有正当性,但目前存在的问题是污染责任的过度社会化。虽然部分污染者造成的污染损害由全社会来负担虽然分摊了风险,提高了效率,但导致污染责任的缺位。从污染者负担原则适用的情况来看,不同情形下具体污染物量相对准确的度量与计算是前置性的,而陆源污染物的排放很难对不同的排污者予以准确的核算,这种状况一方面导致现行制度难以实施,另一方面导致污染的持续排放难以遏制,这种情形不仅符合“法不责众”的心理预期,更满足了“搭便车”的需求,进而最终导致制度难以真正被遵守或执行。

陆源污染负担区域化非我国特有规定,许多沿海国家或区域都如此。若仅由沿海地区负担,既剥夺了部分人的环境权益,增加经济成本,也转嫁了污染责任,这种成本负担与利益配置既不公平,也不具合理性。现行做法是导致陆域主体很少考虑其行为对海洋的生态影响,大多只关注本区域内经济社会发展与环境质量的要因。因而,在污染者与受害者间没有明显的利益制约下,若没有政府的主动规制,只会徒增陆源的危害。如渤海多个开发区存在严重的有毒有害污染区,淡水入海量持续减少,与流域治污关系密切等;我国东海和南海,河口营养物严重地超标,有明显的长江、珠江流域性污染特征。若这些海域的污染防治只依赖沿海,明显有悖于代内环境公平的实现。

三、构筑我国陆海一体化的综合防治模式

国际上,陆源污染防治模式的研究,大多围绕GPA转化为NPA或相关行动方案、区域性国际条约的履行等方面展开。如David Osborn等人就行政监管措施与非行政监管措施在陆源污染防治中的利弊,指出应该选择综合的方式来防治陆源污染[11];Yoshifumi Tanaka对各层面的法律法规进行了系统分析,指出亟需在区域性海洋法公约中引入一些新的防治原则与具体措施,如风险预防原则、BATs与BEPs在陆源污染防治中的应用等[12];还有学者(J.Tapani Kohonen、Jon Birger Skaerseth等)在研究波罗的海、东北大西洋的陆源污染防治对策时,提出了防治模式的选择应与相关区域的经济、社会、执行机制等相适应。在国内,较少学者对陆源污染防治模式进行深入探讨,大多仅从个案或个别区域污染防治情况展开。从上述分析不难看出,这种救火式的防治模式虽在短期内取得了一定效果,但在整体上并未能有效缓解陆源污染的势头。

(一)陆海一体的综合防治

1.构筑陆海一体化的预防、监控、治理、修复的综合防治体系

我们亟需在各项战略决策与规划中,真正落实“从山顶到海洋”陆海一体的预防、监控、治理、修复的综合防治模式。虽然“从山顶到海洋”的理念在我国陆源污染防治规划方案中都已提及,但由于没有具体制度支撑,环境责任难以落实,致使停滞于理念之中,难以实践。要真正实现陆源污染的全过程控制,首要的任务是将不同区域、不同行业污染物的排放、监控、处理等细化到各层次的规划中,并进一步将不同生态条件下的环境质量目标落实到规划方案中。可以借鉴温室减排模式,对不同区域内陆源污染物的排放量进行科学核算,有针对性地将污染物减排与环境质量目标的实现落实到不同法律关系主体上,特别是政府环境责任的承担一定要明确。严格固定源或点源污染排放主体的环境责任,充分将污染成本内部化,减少陆源污染的负外部性。

2.打破不同行政区划的涉海政府之间的“行政壁垒”

理论上所有陆域的经济社会活动均有可能造成一定的海洋影响,然而由于海洋远离陆地且不在一些陆域行政主体的管辖下,其既不能切身感受到海洋污染的实际损害,也不会因海洋污染遭受利益损失。因而,对于陆域行政主体来说,很难具有自觉行动保护海洋环境的动机;若无外力介入或制度规制,陆源污染防治责任对许多陆域主体很难实现。尽管关于陆源污染问题并没有出现法律的真空,有“使用自己的财产时,不得损害别人的财产(sic utere tuo)”这一法律原则可作为习惯法[13],然而以此原则作为习惯法在陆源污染中予以应用还很困难。因而,在一定程度上,陆源性排污行为除了受到纯粹陆域法律规范的约束,基本不受海洋环境保护的制约,这不仅是不同国家间陆源污染防治的最大壁垒,也是不同行政区域间最坚实的壁垒。要能真正有效地预防陆源污染的发生,从源头控制是关键。由于陆源污染的散发性与累积性,不同区域政府间在污染排放前的合作与沟通比已经造成污染损害后的法律责任追究要有效得多。就打破“行政壁垒”而言,既需要有沿海不同行政区划的管理部门之间的合作,更需要沿海与内陆行政主体之间的合作;另外,由于陆源污染的庞杂性与跨界性,政府间协商机制的建立也必不可少,特别是将流域管理与海洋污染结合起来进行有效的沟通与协商,更是当今陆源污染防治的重要目的。

3.建立陆海一体的环境监测网络体系与环境信息交流平台

建立陆海一体的环境监测网络体系与环境信息交流平台,是构建一体化的环境监管体系的前提。虽然陆源污染的负效应在一定程度上被社会所认可,但环境监测网络不健全、不畅通无疑在客观上助推了陆源污染的进一步发展。对于环境污染的重视程度基于污染物质在海洋中的行为对生命过程造成危害的认知,并且依赖于我们观测技术与分析方法的改进与提高[14]。在我们对陆源污染的进程与结果处于未知时,很难制定对策。受制于现有的政绩考核机制与地方政府的利益选择,内陆政府常会无视或忽视海洋环境保护,这样做的后果不仅使环境信息不流通,还会导致污染的海洋环境会被变现的资产或区域的政绩所替代。因此必须构建出统一的陆海一体化的环境监测网络体系与环境信息交流平台,以完备的责任体制推动不同地方政府能真正落实污染源头控制。

4.完善区域政府监管责任与跨区域环境污染损害赔偿责任

要有效防治陆源污染,必须构建统一的环境监管机制,厘清区域政府监管责任与跨区域环境污染损害赔偿责任。陆源污染的源头在于陆上活动,而我国的陆源污染防治工作大多仅局限于海岸带地区或沿海地区。虽然现有法律规定,陆源污染由环境行政主管部门统一监管,但事实上我国的海洋环境监管依然处于多头监管中。虽然我国11个沿海省份的海洋管理部门都明确规定监督陆源污染物排海,但只有2个(辽宁、上海)省份的环境行政主管部门明确规定了陆源污染防治职能。更何况陆源污染物转移具有单向性、海陆在污染物的处理过程中不具互益性,这决定了大多内陆政府在处理海洋陆源污染问题上的“区域本位”定位,很难主动保护海洋环境。因此,我们需要建立陆海一体的环境监管机制,对陆源污染物的预防、产生、监测、控制、治理由统一的职能明确的监管机构来进行。

(二)重点突出、预防为主的综合防治

从2001-2012年的各种污染源所占的比例来看,污染控制重点主要在陆域。除了水气循环途径,陆源污染物入海的主要形式包括河流、混排口、直排口、市政下水口等,其中河流包含了相当大的非点源的量。陆源污染防治工作应有针对性围绕以下三个重点展开。

1.确定近海污染物的重点控制区域

确定近海污染物的重点控制区域,以海洋功能区划为核心,严控水陆交错带的污染,是我国沿海地方政府陆源污染防治工作的重点。在我国,沿海陆域和近岸海域是各类污染物汇集区,一直难以有效根治。导致这种局面的原因既可能涉及产业布局不合理,也可能涉及执法不严,还可能涉及各种沿海产业发展中的面源污染等。要解决此问题,仅靠单一的监管很难奏效。我们应当对重点区域实施有效的总量控制,打破现有行政监管的区域界限,在国家的引导下沿海地方政府间实行有效的合作,以相关区域的污染程度、生态敏感程度、区域尺度等为原则识别并进行区域污染防治。同时,还应在海洋功能区划的基础上,对各区域的产业结构进行合理调整,对污染物排放总量进行合理分配。如在确定主要入海污染源和入海通量时,环境监测总站不仅要全方位占有,列出超标污染源名单,还要有重点地收集排污量数据,对主要河流污染物入海通量的数据进行科研采集与应用。

2.完善重点污染物的排放与监管制度

污染我国近海海域的主要有N、P、COD、石油类和重金属等,若处置不当,这些污染物在某些海域过度聚集,导致某些近岸海域使用权人利益得不到保障。国际上将主要陆源污染物分为污废水、持久性有机污染物、放射性物质、重金属、油污(包括烃类物质)、各种营养性物质、改变生境的沉积物、垃圾等九类,基本囊括了所有陆域污染物排放类型,而我国陆源污染物的监管范围很窄。从2001-2011年的统计数据来看,影响我国近岸海域水质的主要污染因子是无机氮和活性磷酸盐;部分海域石油类、铅和化学需氧量超标;个别海域铜、总汞和镉超标。然而,我国现行法律和政策不能完全涵盖这些污染物的排放与监管。我们应进一步完善重点污染物的排放名录,加强重点污染物的监测与管理。

3.以入海流域污染防治为重点,构筑纵横互补的污染控制体系

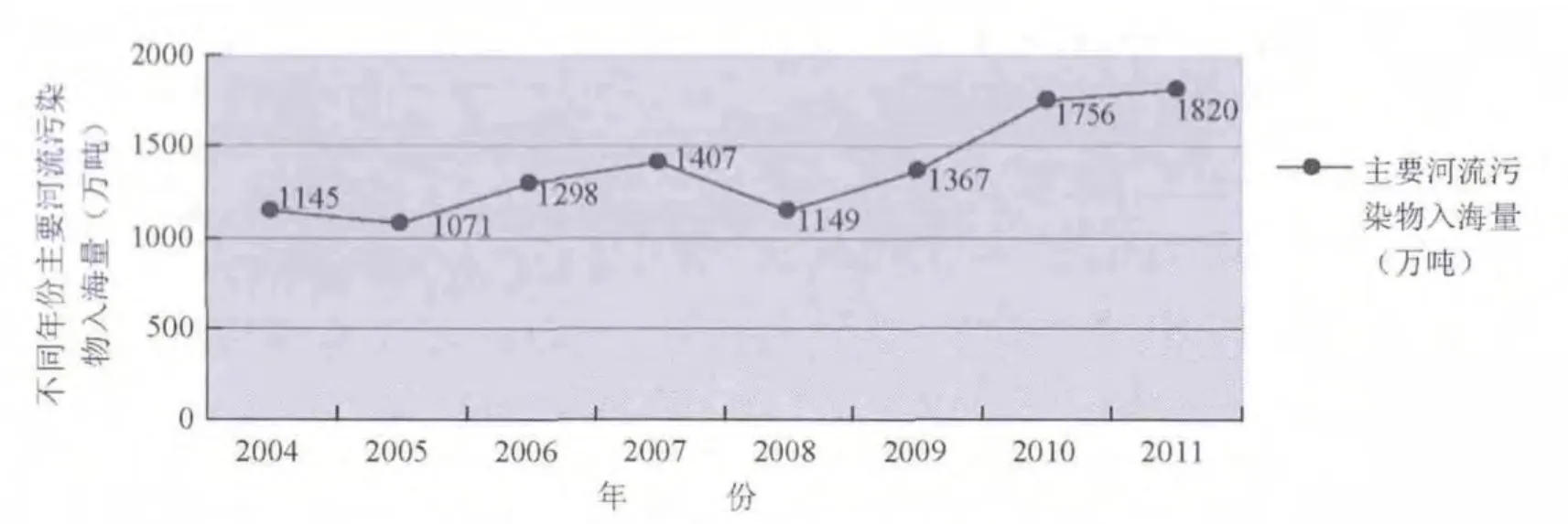

我国主要河流入海污染物排污量(见图3④图3数据源于环保部发布的2004-2012年《中国环境状况公报》。)一直居高不下且呈逐渐上升趋势,充分说明流域污染是陆源防治的重中之重,我们必须从各入海流域入手,对各种污染物的排海量实行有效的总量控制与排放控制。虽然2012年的《国家海洋环境质量公报》中没有入海河流监测断面水质具体数字,但渤海湾入海河流水质较差,海河、蓟运河、永定新河、潮白新河等河流入海断面水质均为劣Ⅴ类。入海河流的水质状况差,需要我们从源头加强监管,逐层确立责任,完善环境责任的负担体系。因此,在对重点入海流域污染防治中,应将所有可能排污的主体进行全面梳理,在不同行政区域间可通过构建纵横互补的污染者负担与生态补偿原则,让污染成本内化,达成陆海利益均衡与互益。针对入海河流污染物排放限制问题,我们必须有重点地结合不同污染物入海的状况与海洋环境容量,寻求流域污染控制与海洋污染防治间的关联性标准,使流域与海洋的各项控制指标成为一个无缝连接系统。

图3 我国2004-2011年主要河流污染物入海

(三)责任明晰、多策并用的综合防治

海洋陆源污染是一个复杂的社会问题,并非单纯的法律制度能解决之。我们从前述原因分析中,可以看出,陆源污染既有历史遗留的问题,也有区域性产业发展规划不完备,还有人口的迁移与城市化发展进程等问题。我们必须综合运用多种手段,切断各种污染源及污染累积的路径。

1.严控污染源,落实污染者负担原则

从控制陆源污染物排放入手,逐步切断污染物累积路径,尽可能将排放入海的各种污染物成本内化,并完善相应的监管机制,落实区域相关排放区域政府的环境责任。无论是企业、各项公用设施的排污,还是各种入海排污口的超标排污、地下河的排污等,其背后必涉及相关主体的利益。OSPAR(Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-east Atlantic)在防治陆源污染中,一直坚持以海洋生态质量为目标,以海洋环境监测、河流和直排口监测以及综合大气监测等数据源为参照,对不同区域的污染物指标进行衡量后,再做出相应对策选择,确立不同主体的环境责任与主要污染控制对象,并将海洋环境保护目标与对人类行为的管理目标一一对应,保证了OSPAR所制定的各种环保措施均具有很强的操作性。因此,我们必须在尽可能完善环境监测网络的基础上,明确责任,从源头上斩断利益链,才能阻截污染排放路径。

2.完善政府环境责任,合理负担陆源污染防治资金

严格政府环境责任,逐步落实地方政府的环境责任目标是陆源污染防治的重心。以渤海为例,四大类排放口(河流、混排口、直排口、市政下水口)排放的污染物占据污染物入海量的82.42%[15]。这四大类污染物虽很难在短期内实现污染物零排放,但我们可以通过不同方式来减少污染物的排放或对已产生的污染危害进行有效治理。对于河流排污,可以通过入海流域水质断面的监测数据及区域性总量控制目标,明确不同区域的政府责任,要求未能达标区域由政府承担赔偿责任。对混排口、直排口和市政下水口,排污主体相对明确时,严格执行污染者负担原则。在不能明确责任主体或遇到历史遗留的环境问题时,可通过环境基金或政府财政转移支付来解决。

3.多策并用,综合防治陆源污染

海洋陆源污染是典型的综合性污染,需要以政府多部门综合为主导,以区域为基础,以利益群体的直接实施为主流,复合运用多重手段来应对陆源污染。目前,陆源污染防治问题主要依赖政府行为来解决。从我国“渤海碧海行动计划”及其他沿海省份的陆源污染防治情况看,主要通过政府行政手段解决。此方式虽快捷高效,若单一依赖于此手段,则会存在以下不足:一是行政手段往往只会导致污染转移,不会减少污染物排放;二是过多依赖行政手段会增加政府负担,扩张政府职能;三是末端行政控制手段对污染物来源广泛的情形不适用,会扭曲一些行业或企业的治污成本等[11]。陆源污染防治需国家政策、法律与公众参与的多重手段制约。由于人类陆上活动对海洋环境及其可持续发展具有累积性,给现有的环境保护带来了极大的挑战,需多学科、跨部门共同努力,对其行为予以严厉制裁,惩罚这个环境“坏蛋”。

[1]王书明,梁 芳,等.公众参与防治陆源污染法律制度的研究谱系[J].法制与社会,2008(5):35.

[2]栾维新等.海陆一体化建设研究[M].北京:海洋出版社,2004.

[3]Brian Garrod,David Whitmarsh.The Economics of Marine Pollution Control[J].Marine Pollution Bulletin,1995,41(6):365-371.

[4]李冠国,范振刚.海洋生态学[M].北京:高等教育出版社,2004.

[5]Caroline Williams.Combatting Marine Pollution from Land-based Activities:Australian Initiatives[J].Ocean &Coastal Management,1996,33(10):87-112.

[6]朱先明.化工厂污水处理出故障近海5海里海域受损害——连云法院首次发出陆源污染近海补偿令[N].工人日报,2010-3-15(6).

[7]国家海洋局.海洋环境信息(总第10期)[OL].http://www.soa.gov.cn/zwgk/hyhjxx/201211/t20121107_13784.html,2012-10-27.

[8]David L,Vander Zwaag,Ann Power.The Protection for Marine Environment from Land-based in GPA:Gauge the Tides of Global and Regional Governance [J].The International Journal of Marine and Coastal Law,2008,23(8):425-429.

[9]国家海洋局.2012年中国海洋环境质量公报[OL].http://www.soa.gov.cn/zwgk/hygb/zghyhjzlgb/hyhjzlgbml/2012nzghyhjzkgb/201303/t20130328_24709.html,2013-05-14.

[10]邓海锋.排污权——一种基于私法语境下的解读[M].北京:北京大学出版社,2008.

[11]David Osborn,Anjan Datta.Institutional and Policy Cocktails for Protecting Coastal and Marine Environments from Land-based Sources of Pollution[J].Ocean & Coastal Management,2006,49(7):576-596.

[12]Yoshifumi Tanaka.Regulation of Land-Based Marine Pollution in International Law:A Comparative Analysis between Global and Regional Legal Frameworks[J].Journal of International Comparative Public Law and International Law,2006,66(3):535-572.

[13]James E Hichey JR.Custom and Land-based Pollution of the High Seas[J].San Diego Law Review,1978,15(April):409-410.

[14]张经.近海生物地球化学的基本原理[M].北京:高等教育出版社,2009.

[15]近岸海域污染防治“十二五”规划咨询专家组.近岸海域污染防治“十二五”规划——观察与思考[OL].http://wfs.mep.gov.cn/zdlyshew/,2012-12-28.