“兴人文”“发科甲”——基于风水因素的明清皖西学场营建的官绅互动

关传友

(皖西学院皖西文化艺术中心,安徽 六安237012)

明清时期皖西地方笃信风水几近风靡,无论是建村造房、作灶挖井、修桥筑路、埋坟修墓,都要请风水师实地勘察。关乎风水的实践活动可谓是层出不穷,屡见不鲜。“拘泥风水”成了皖西地方文化活动中的一项重要内容。近年来随着区域社会史研究的深入,风水对区域社会的影响已经受到学界的关注,取得了许多富有成效的研究成果①。从区域社会史的角度研究探讨皖西地方风水文化的现象尚未受到学界重视,未见有论著发表。本文利用文献资料对明清时期皖西地区出于“兴人文”“振文风”“发科甲”目的而营建学场及保护学场风水的活动进行考察,探讨地方官员与士绅的互动进而实现对地方社会的控制,不足之处敬请批评指正。

一、明清时期皖西地区的科举概况

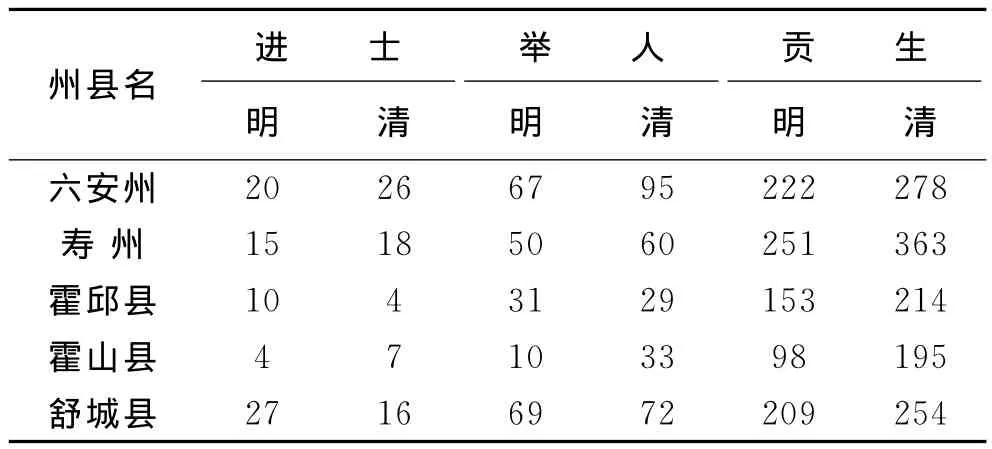

隋唐科举制实行,但州县学校很少,仅京城开设有国子监,招收都为官僚子弟。到了明朝,朱家王朝出于统治的需要,大兴学校。洪武二年(1369年)明太祖朱元璋谕中书省臣曰:“朕惟治国以教化为先,教化以学校为本。京师虽有太学,而天下学校未兴。宜令郡县皆立学校,延师儒,授生徒,讲论圣道,使人日渐月化,以复先王之旧。”[1]于是,地方府、州、县普遍建立了学校,出现了“无地而不设之学无人而不纳之教”的局面,明代“学校之盛唐宋以来所不及也”[1]。明清地方府学生员额数为40人,州县则依次减少,分别为30人、20人,以后又有增广生员、附学生员之设。明朝规定“科举必由学校,而学校起家可不由科举。”[1]只有府州县学的生员才有资格参加科举考试中的乡试,从学校和科举制中产生的生员拥有终身的身份(除违反学规,受处分被剥夺学籍外),可以享受朝廷赋予的各种特权,在没有入仕前都居于原籍,在地方就逐渐地形成了具有共同利益和意识的社会阶层——士绅。据地方志记载,明清时期皖西地区生员的科举功名情况,可见下表:

皖西生员科举功名情况一览表

由表中数字可看出,明清时期皖西地区是一个科举相对较为发达的地区。

二、基于风水因素的学场营造

明清时期皖西地区科举兴盛,官立的地方儒学(州、县学)实行的是庙(文庙)学(学宫)合一的规制,使之成为儒学教化的象征与中心。随着风水观念成为民间社会生活和习俗礼仪的重要组成部分,地方士绅利用其特有的身份和地位,将风水意象赋予儒学及与之相关的建筑设施,并使之幻化成有助于“兴人文”“发科甲”的场所,即所谓的“学场”。有学者给“学场”定义云:“主要指事关一个区域之文教事业、能诞育人文的公共空间秩序。”可以说是“一种由士绅所设定的人文空间秩序和文化‘象征场’。”[2](P524)所以“学场”多被地方官员、士绅预设了许多满足自身利益的需求,如地方官员寄希望于儒学科名兴盛,而实现其教化民众之目的及任期内的政绩;士绅则借此以有效维护其地域群体的社会经济利益和地位;生员则更希望通过功名来实现其价值并获取更高的社会地位。因此,地方官员及士绅常以风水的名义进行互动,对“学场”进行创造性营建,以实现其不同的利益需要。

(一)儒学兴造

明清时期朝廷及地方官府都设置有专门的风水堪舆人员,如朝廷钦天监设有“漏刻科”,有“博士”和“阴阳生”;地方有阴阳学,府设正术,州有典术,县为训术。实际上他们都是官方的堪舆家、风水师,职掌的是“相阴阳以卜营建”[3]。《大清会典》卷86曾载:“凡相度风水,遇大工营建,钦天监委官相阴阳、定方向,诹吉兴工。”即大工营建(包括城池、宫殿、陵寝到贡院、文庙,及水利、道路、桥梁等土木工程)皆用堪舆。

州、县儒学是皖西地方最主要的“学场”,依据风水理论,“文庙建艮、甲、巽三方,为得地,庙后宜高耸,如笔如枪,左宜空缺明亮,一眼看见文阁奎楼,大利科甲。”[4]明清皖西地方志书多有地方官员及士绅因风水因素而有营建“学场”的互动实践记载。明六安州学在州治东北儒林冈,是“枕冈面山,环绕盘据,左有土峦窿然突起,盖汉淮南王墓云。东南北三方水奔会于庙门西,缠玄武以入大河”[5]((二):P314)的风水佳地,创自元代,历代兴废不一。明万历初年六安知州杨际会重修儒学,于故址加高三尺许,“学制先庙后堂,势若主堂宾庙者”,“庙貌巍然改观矣,而堂更卑于庙,殊不称”,故“据堪舆家以客胜主非制己”。万历庚寅年(1590年),知州钱士鳌重修明伦堂,于“故址增三尺许,与庙称”,“自是前后有序,高卑有等,规模宏敞,廉陞崇饬,堂堂肃肃,始称巨观焉。”[5]((二):P312)至崇祯后期六安州士绅基于风水因素而准备重修改建,官绅郝锦为此作《修儒学议》称:“形家言:学有庙犹家有室也,室不跻于原而下于隰,可乎!且客山过崇或胜之矣,议改庙于明伦堂之址,而徙堂于庙之左,改启圣祠于堂之最后,他则并相土方,便宜位置焉。”[5]((二):P403)此议可能因张献忠义军多次入境而作罢,似乎有清一代多次重修也未有进行根本改建。明代还新建儒学附属设施,如云路、泮池等。明嘉靖壬寅年(1542年)六月五日,六安州知州丁时正、学政黄仲阳及诸生因堪舆家之说,“将藉此以阶仕进蹑势位,是又青紫之捷径也”,“新闢云路于学宫之南,恢旧制也。”[5]((二):P313)六安州儒学庙门前,“每霖雨后,水 流三五日不绝,竟不能蓄也。堪舆家病之。”因此,知州及士绅学子“惟兹学制前拱后负山峭如城,水潆如带,相厥地形,谓宜凿外泮以受众流,俾钟灵孕秀,产俊髦以发山川之奇”[5]((二):P315),于隆庆戊辰年(1568年)春正月廿六日,新开儒学外泮成。

明弘治中朝廷分六安州土新设置霍山县,地方官员及士绅出于振兴人文科举的需要,将儒学建在县治东,正德、嘉靖间曾数次修复。至万历十六年(1588年)知县陈维翰用形家言,迁建淠河之北。当时学士琼台王弘诲为之记称:“邑明经生熊应隆者,精形家言”,向知县陈维翰陈“新迁宅兆无如沘水之北”言,陈知县偕往视之。“岳镇坤,维艮隅复起,龙与岳称。沘水潆洄如带,俨然岱麓洙泗交流之象比陟岳迥。眺则兹山实与东岱远相参映,而水北平旷,可廿十余里,山川环绕如月,是称地灵哉!”[6](P88)可是十几年后,知县黄守经又因形家言复迁原址建学宫。有清一代,儒学位置未作迁移,只是原址修建。时而出于风水原因,进行局部建造。如清道光十五年(1835年)知县许道藩、司谕冯登瀛“闢学宫艮隅建尊经阁五楹”并修学宫。许知县所作碑记称:尊经阁“建于学宫之艮隅,南则衡岳诸峰,穹窿深秀,环抱其前。北则潜溪之水,潆洄映带,绕合其后”,登斯阁,“东瞻泰岱之云,西瞩伊洛之川,右望关濂之远,左挹漳闽之秀,慨然念先圣教思之无穷,与先贤源流之有自,毅然以道自任,而沉潜经籍斯进乎!穷理致知,躬行心得之学,以远绍圣人之传。”[6](P91)

霍邱儒学在县治之东隅,始建于明洪武五年(1372年),很显然其选址是符合风水理论的布局。明宣德年间,因其“殿庑皆局于故址,不足以壮一方之观视。”[7](P427)霍邱县知县严敬重修之。至明万历末年,霍邱县“近日冠带之伦悉减往籍,一时形家咸谓学址洿且塞,徙之。”[7](P447)知县邓英捐资重修,焕然一新。以后历代多有修复。到清同治七年(1868年),知县陆鼎敩应县士绅所请重修儒学,其碑记云:“相传原基卑隘,故文风虽甲于颍郡,而科名不显。自建学至今日,弟子员登闲书者非府庠生,即已贡入成均者。此次特允邑绅之请,殿基升高三尺,规模阔大,瞻仰之下巍然奂然。从兹圣宇穹隆,文晖四映,潜移默化,定卜家敦孝悌,户尽絃歌士习,民风隆隆日上。夫岂特人文蔚起,科名鼎盛已哉!”[7](P472)也是基于风水因素而扩大县儒学规模,以期望从此科举兴旺。

明清舒城县科甲兴盛,人们将之归功于儒学的风水。据明舒城人、南京兵部尚书秦民悦《重修庙学记》称:“庙学在县治之西,当山川之胜。若春秋、龙眠,重峦叠嶂之献秀;若七门、桃溪,恬波细流之迥绕。故清淑之气钟,而为人往往率多颖悟出群之资,使加之学问之功,其底于有德成人之域也。”[8](P651)官员和士绅每对儒学重修时,对其规制未作大的变动。清康熙末,“黉门之外,旧有云路,路之前有云路坊,青乌家所谓形势之胜也。”因年久路陂坊芜,邑之候选兵马司副指挥使钟崇,“慨然以为己任,捐重资,鸠工庀材,以集乃事。不越月而其路坦然,其坊巍然”。“舒邑数十年来歌鹿鸣者寥寥,今秋遂有举于乡者,说者以为形胜之验,咸归功于钟子。”[8](P659)

寿州儒学位于州治西侧,州志书虽未有提及风水,但其实际布局及兴建都受到风水理论的影响。

书院也是皖西地方重要的学场,受风水理论的影响,限于资料缺失,无法详述。

试院(也称之考棚)主要是州县学招收生员考试之所,也是“学场”的象征之一。六安州试院位于州城东门内,清雍正五年(1727年)知州李懋仁“以兴文教”首建。至乾隆年间出于风水原因,州郡庠生晁廷灿捐资进行了局部改建。《六安州志》云:“六安试院形家以门向偏左为言,众疑之且忧费钜,灿肩其任,移建于中。自是登甲乙科甲者益众,州牧金宏勋赠以额曰:‘功高文圃’。”[5]((一):P615)据说六安州试院大堂建的太高,以至于英、霍两县科举盛于州,清末浣月道人《六安竹枝词》有“会典量材定短长,监工底事误文场。两厢低接宾欺主,柱石嫌高是大堂。”(词注:孙巡道衣言过六安,适贡院上梁,孙公唶曰:大堂太高,将来两县大发,所谓宾欺主也,后果如所言)[9](P81)。从州县志知,清代中后期六安州域在朝官员的确没有英、霍二县的显赫。

由上所述,风水信仰是推动皖西地方儒学教育发展的一股重要力量,而皖西地方儒学教育的发展也成为风水信仰存在的合适场所。

(二)兴修助文运的建筑

明清皖西地方官员和士绅除注重儒学等“学场”的营造外,还基于风水因素将境内一些具有人文化的自然环境或人文设施,建构成事关一邑文运的象征空间,如修建文峰塔、魁星(奎星)阁、文昌宫(文昌阁)等建筑。

1、建文峰塔

文峰塔是郡邑的标志性建筑之一,其建造的目的是兴文运。风水理论对此有详尽论述,如《相宅经纂》云:“凡都、省、府、州、县、乡、村,人文不利,不发科甲者,可于甲(东方)、巽(东南方)、丙(南方)、丁(南方)四字方位上,择其吉地,立一文笔尖峰,只要高过别山,即发科甲。或于山上立文笔,或于平地建高塔,皆为文笔峰。”所以受风水理论影响,地方官员及士绅为振兴地方文运,常建文峰塔于郡邑巽方。皖西地方建造文峰塔的州县仅有霍山、舒城县。舒城县文峰塔建于明天启元年(1621年),清乾隆二十九年(1764年)秋重修,位于县城内东隅(甲方)高阜,塔身为六面七层,是舒城县城标志性建筑。霍山的文峰塔又名南塔,位于县城东南(巽方)的高冈螺蛳台。清光绪《霍山县志》记载:“螺蛳台,县东南一里,上有旧塔,远挹一邑之秀。后邑令某泥形家言毁之。道光二年知县朱士达重建,名曰文峰,俗称南塔。”文峰书院山长方保升撰《文峰塔记》碑文云:“塔曷以为文峰名,因学宫与书院名之也。”并称知县朱士达修建文峰书院之时,邑内士绅进言:“县南螺蛳台,旧有塔在学宫之巽方,为山城表镇,实风水攸关,科名荣落,职此之由今遗址仅存,其修而复之。侯谓:人杰原于地灵,欲启人文宜培地脉矣。”于是修建了七级之塔,朱知县并在塔基题铭曰:“浮图七级,拔地凌云;巍峨矗矗,蔚启人文。”[6](P42)还“谋于代者,修北塔以固艮隅”[6](P121)至今近达二百年,文峰塔仍巍然耸立,远衬山城之秀,成为霍山县城内著名名胜。

属于此类建筑还有寿州城东南方的青云楼。清乾隆三十年(1766年)寿州知州席芑捐俸重修,州绅方仙根《重修青云楼记》云:“寿州城东南隅,旧有青云楼,峙于巽方,堪舆家所谓文笔峰也。考之前代寿春科甲连绵,伟人辈出。历今数十年来,饮鹿鸣闻喜者,曾不数觏,岂气运之否塞欤?抑未有人焉,培植振作之欤?乾隆三十年春二月,席父师奉简来临此土,兴坠振废,纲举目张。因巡视修城之役,小憩斯楼,遂怆然于风雨剥蚀,将就倾圮,叹曰:斯楼为文风所系,且适当賔兴之会,岂可坐视其凋敝?遂捐俸重修,庀材鸠工,刻期从事。经始于七月壬午,落成于八月庚戌,丹雘焕发,栋宇一新。颜其阁曰登云,题其楼曰星聚。”“未几,榜发,州籍程永昂、县籍郭世安并中式,为数十年来仅有之事。州人咸信其感应之捷,而颂公之德于无穷也。”[10](P55)此楼今已毁不存。

2、修魁星阁(奎星阁)

魁星阁,也称作奎星阁,是古代文人士子崇祀魁星(奎星)的场所。崇奉魁星是科举制度的产物,明清时全国各地都建有魁星阁,以此成为郡邑文运的象征建筑。明六安州建城时依形家(风水师)言,在城东南建有魁星阁,振兴文运。至清雍正丙午年(1726年)冬,新任知州李懋仁“按行城垒,见东南隅有魁星阁,颓垣断壁,栋宇倾欹,即拟茸之。盖阁在州治巽方,巽为文明之府。又其地高厰,登之则烟火鳞次,俯视井然,是亦地灵之助也。”因丁未大水而未果,有州贡生江 独自慨然捐资重修,巍然改观。知州李懋仁“登而望之,西北则武陟耸秀,当其前汉孝武之遗迹存焉;西则天马行空者,九公也;又齐云插汉萧梁法侣,锡声如闻;南则副衡,曩时金泥玉简,綦郑重矣;迤逦而东诸峰环列,其尤近者,俨列玉屏,张龙公之窟宅也;北则淠河如带,风樯往来,沙鸥出没,弗远户牖。州人士朝夕登眺于斯,逾以发扬其风云之气,而开拓其浩然之胸;抒其藻思,而灿其笔花文运之昌,不有藉地灵之助耶!”[5]((二):P359—360)可 见 魁 星 阁 不 仅 是 振 兴 文 运 的风水建筑,而且还是城内士民览胜的重要场所。

霍邱县嘉道间“甲榜廖然”、“人文不兴”,皆因“形胜多缺”,奎阁缺如,使得霍邑“文星先已失曜”。清嘉庆二年(1797年)邑内士绅曾出资,“于城东南隅,相度地势”,建奎星阁,“以竖文峰”,可惜奎基甫定,知县去职而作罢。直至道光十年(1830年),知县刘廷槐命邑廪贡刘广文董工输力,“兴工于道光之十年十月,峻于次年之八月,十阅月而告成。阁基凡六隅,隅各二寻有四尺,高于隍齐,阁凡三级,去地五丈有奇,周围广袤十一丈,下阔上锐,若浮图然,象文峰也。而东南之形胜壮矣。夫东南巽地也,奎文星也,以文明之宿,位文明之地,天星耀而地道光,是阁也成,霍之人文将蒸蒸日上,由此正出人材,兴率乡里,而树仪型风俗应为之丕变。”[7](P467)

寿州城内也建奎光阁以兴文运。据清乾隆后期知州张佩芳《奎光楼记》云:寿州“文庙东南隅旧有青云楼,在文昌祠前,其后曰奎神祠。盖康熙间训导丁济美兴社学,构讲堂三楹,视士今祠是已。或言奎神旧祀青云楼,楼废乃移于此,楼未废时,科第常不绝。迄今寖以不振,应乡会试者寥寥。堪舆家言乃建高楼其址祠奎神。移文昌于奎神祠,高与楼匹。其文昌祠为飨堂,于 科 第 甚 利。”[10](P106)所 以 州 城 内 士 绅 捐 资修筑,匾其楼曰“奎光”。清道光元年(1821年)改建为奎光阁。

3、建文昌宫

文昌宫是供奉相传掌管人间禄籍文运的文昌帝君场所。文昌帝君为道家二十八宿中的文曲星,主“司科举”,故民间有“北孔子,南文昌”之说。明清时期随着科举制度的兴盛,对文昌帝君的奉祀也逐渐普遍,各地都建有文昌宫或文昌祠,作为郡邑的文运象征建筑。明初期六安州文昌楼建于学宫之棂星门左,嘉靖间迁于北门外懋中书院,后又迁东岳庙。万历九年(1581年)州同刘垓于学宫启圣祠东建六合楼祀文昌。以此振兴文运,清代文昌宫则被魁星阁替代。霍邱县文昌宫在县城北门内,清嘉庆六年(1801年),附贡生捐职翰林院待诏的刘泮见“霍邑自乾隆己酉科二十余年,秋闱无获隽者。泮倡修文昌宫而后科第蝉联。”[7](P264)

清康熙丙寅年(1686年),舒城县杨知县基于“为其地阴阳风水之助”、“惑于科名”之说,建文昌阁于文庙之东。时人胡永亨《重建文昌阁碑记》云:杨知县见该阁“面春秋、华盖两峰,后则方池曲沼。绕左而右,梯级视之,雉堞环带,远山迷离,亦余邑巨观也”,故今建阁“于其所,盖将使颓败者以振,草昧者以开,阨塞黝冥者以达。切劘而渐渍之,将见舒之里人物清和,风俗茂美。”[8](P657)

霍山县文昌宫在县城隍庙南、试院左旁,乾隆十四年(1749年)知县吴学山重建。吴知县作碑记云:“江南夙称才薮人士奋兴,霍山为安徽属邑,古所云南岳是也。旧文昌宫在县治东南隅,矗居巽位,邑人士以其兴废卜科名焉。兵燹以后鞠为茂草,数十年间歌鹿鸣、宴曲江者,寥寥罕闻,特亦时数之适相值耶!余承乏兹土,寒暑四更,公余论道时,与诸生求所以复古而振兴者,佥曰:惟宫于霍文运攸关,有作斯应,谁使谁谋。于是学博胡君欣然首倡,余亦捐俸为助,而诸绅好义者,踊跃欢趋。鸠工庇材,新成文昌宫三进,门仍开于巽方。门前有饮马池,职吏程之棼昆季又捐池半,成其方圆,池之上造奎星楼三层,经始于乾隆十四年八月,落成于次年十月。高栋连云,危楼俯郭,丹刻翚飞,轮奂离立,既妥文昌之神,而黉宫胜概亦十倍于昔矣。”详述了建文昌宫的过程,并称:“今日者霍宫、文峰峻美,文运于是昌矣。”[6](P130)

4、改建其他建筑

明清皖西地方为兴文运,还有改建城门及监狱之举。明六安州有东西南北城门四座,嘉靖癸丑(1553年),州同知邓向荣“以堪舆说,于学宫西北间,闢便储门取运,道达舟甚便,且引淠河之秀。隆庆辛未知州唐可封改题曰文昌门,万历己卯知州杨际会为仓库大计申闭,辛巳知州李懋桧以有关文运,…… 文昌门得复闢如故。”[11](卷之二,“营建志”、“城池”)可见六安州城便门开设是风水的因素。

霍邱县嘉道咸年间科第不振、文事不兴,邑内士绅将之因归诸于风水,认为是该县监狱位置设置不当对风水造成破坏的结果。霍邱县监狱毁于咸同之际的兵燹。因“旧监无存”,县邑“克复后,权就丰备仓基址,盖号舍十余间为监狱”。同治八年(1869年),“奉大宪饬令筹款就原基盖造,发委会勘”。但该邑士绅裴正绅等呈称:“监狱为收杀之区,各邑皆在县署仪门内右侧西偏,以应秋令。霍邑旧狱乃在署前大门外,在左侧巽方,十恶臭水,东绕黉宫。考之风鉴,有闭塞文明之忌。故建狱以来,县学不举一人,文风不振,盗风转炽。自平毁后,巨魁次第削平,人文亦蒸蒸旋起。”认为县内科举不兴的原因乃是监狱设置的位置不当造成了对风水的损坏,但兵燹中监狱被毁,使损坏的风水得到了修复,结果人文亦兴,盗贼因此敛迹。因此士绅们要求:“查捕厅衙舍傍有旧外禁地址,相离尤近,防范易周。吁恳详请移建。”经知县陆鼎敩“具禀申请,蒙中丞吴批,该县原基监狱量为移置。既系官民两便,自可府顺舆情,希按察司会同布政司转饬遵照在案。”[7](P46)把监狱建在捕厅衙舍旁的外禁基地。光绪间霍邱县科举曾出现了数位进士,如李霄峰、裴景福等,可能有关。

由上所述,地方官员和士绅借助于风水信仰而互动,极力营造学场这种公共空间,以达到振兴文运的目的。风水则成为是“一种有助于儒学圣道的数术”[2](P550)是 王 朝 乃 至 地 域 文 化 命 脉 延 续 的 精 神象征。

三、完善保护学场风水活动中的官绅互动

上文讨论是通过官绅互动运用风水理论直接对学场进行兴建或改造,以期实现地方“兴人文”“发科甲”的目标。这里主要讨论官、绅通过修治城池水利、保护龙脉等行为互动来完善促进和保护学场风水。

(一)修治城池水利

风水理论十分强调“水”的作用。晋风水始祖郭璞《葬书·内篇》说:“风水之法,得水为上,藏风次之。”《阴阳二宅全书》中也指出:“人身之血以气而行,山水之气以水而运。”所以,风水术中相地讲求先看水。宋风水家黄妙应《博山篇·概论相地法》说:“凡看山,到山场先问水。有大水龙来长水会江河;有小水龙来短水会溪涧。须细问何方来,何方去。水来处是发龙,水尽处,龙亦尽。”从表面上看,风水与水利属于两个不相关的话题,实际上并非如此。清乾隆时曾任霍邱知县张海说:“自古兴修水利者,凡以为民御灾捍患,而形胜之说不与焉。然自周公营洛,有取于涧水东缠水西,遂定周家数百年之基业,此信而有徵者。嗣后作城作邑,必于山环水绕之处,求其地脉之凝结,以为发祥之本,必非无见也。”[7](P458)故此,古代人时常通过水利措施来完善风水,借助修建水利设施改变山水之气(龙脉或地脉)的走向及汇聚,以此关联某一郡邑的人文及人事兴衰,影响该郡邑的科第兴旺。所以明清皖西地方也通过修治城池水利来促进和完善学场的风水。

明清时六安州“东南则重冈叠阜,委宛连属,若翼若卫。西则淠河南来为襟带,河之内平沙如席,中有小洲与城相掩映,林木参差,烟火错杂。而又陟山秀于前,龙穴峙于后。据形势而观之,亦一胜地也。”明代建城之时,按照风水理论要求,城“以西一面据河,河之来不与城之山同,原清而激驶而直,自南之北无冈陵以蔽之,墩阜以砥之,向幸由于洲之内经西,城之足故。北、西城楼下有龙爪字焉,自形家言之,是为水缠城。濠之水,东南高而西北下,一则由南以之西有闸焉,位西南之交以注之。由西而又西也有闸焉,位西北之交,举龙爪右之濠之水,皆于此作汇,盈则踰濠而径遏水桥以达于河,平则注之。其东北之濠之水,虽不与西南合,而四面之濠皆宽广渟潴。龙爪之河相为表里,每春夏之交,濠与河内外激映演迤淡宕。”但至清代,濠废不治,河水失缠。“譬犹人之身外,无水浆之饮酌,而自涌泉来者,又溃溢四出,而徒恃顽块大臠,以为养也。”因为“水外气也,地之脉内气也。外气不固,内气则洩。”所以为“使四城之水交融周洽以自作卫,西南之水自龙爪而达河,其道用疏。惟东北之水径归西北,今须塞西北闸之废址改濬,西北之濠使逆挽而之南,以达于龙爪之右,以与西南之水会龙爪下,则龙爪无河而有河,西城之水不交,而交山之来者,至兹而止,随山之水至兹而会,外水虽失缠,而内水自为卫,内水卫则地气固,地气固则地灵发,地灵发则民可使富,士可使盛也。”[5]((一):P72)故清康熙戊寅年(1698年)知州王廷曾鸠工濬濠修闸。这是基于风水理论修建护城河的水利设施。明清时期为完善六安州城的风水,改变淠河水势走向,曾在淠河西岸筑堤,导引水流波涌,使大埠之水沿西关由里河而出则稍曲,曲则悠而久,均前功尽弃。至乾隆二十四年(1759年),山水骤发,西去城二里之淠河,移东至城下,龙爪字亦现,有风水家言是六安州之大吉。乾嘉道间,六安州之科甲兴盛,可能与此有关联。

舒城县旧有环城河,名曰“南溪”,又名“白鸥溪”,《太平寰宇记》所称之为“龙舒水”也,河“旧绕南关外,环抱县治,故风气攸聚,人文鼎盛。”[8](P56)而且“城外连樯巨舰,商贾不绝,百货交通,民以殷庶,故有小南京之号。”[8](P674)明万历时,知县陈魁士凿龙王庙石埂,使水势改向七里河南徙,造成绕城县河之水遂涸,舟楫商贾不通,民生日以憔悴。康熙末,蒋鹤鸣任舒城知县,奔走民间,询访地理,考之县志,谋划复浚旧河之计,认为开河有“五利”,其中风水因素就是一利之一。其称:“风水之说,识者勿道,然相阴阳而观流泉,诗咏公刘,为周兴所始,而从来立邑,有高城必有深池,形势更不可缺,今复旧河,数十里清流环绕城下,得此形胜,则百年凋敝之形,未必不可复成昔时富庶之象。”[8](P675)开复旧河得到了邑内士民大力支持,自康熙六十一年(1722年)九月始,迄本年十二月,凡三月而竣工。恢复了“环城清流如带,商贾舟楫倚郭门而泊者无算,鹅鸭泳游,罾笥比密,而支流别港潆洄村舍者,不可指数”[8](P673)的美妙景观。

霍邱县建邑在淮河之南,借淮河以资屏障。“顾水势横流湍急,一往奔注,无所统摄。赖有西南一带水迤逦而来,历沣河而绕城至下河入淮,地脉始为融解。烟火万家,民生乐业,誉髦之士亦蔚然兴起,维川有灵,人不敢居其功,而关洲其要害也。”[7](P459)可惜的是,明万历间淮水冲决关洲,水从口出,受患者数十保,霍邱县因此而凋残不振。据“形家谓:入怀反跳,水走沙飞,士困民贫,皆为是故。必筑堤为防,使流水绕城为妥。”[7](P28)故此,清雍正年间知县张鹫、张敩睦先后捐资修筑,未能永固。至乾隆十二年(1747年)知县钱以铨捐俸倡筑,士民踊跃参加,数十日始成。从此“旱不泻而潦不溢,近洲之土称沃壤焉。且人材奋发,絃歌之声徹于国,境登贤书者已累累矣。此岂非能为民御灾捍患而兼形胜之效者乎!”[7](P459)

寿州城复筑于明初,为淮南重镇。晚清寿州状元、礼部尚书孙家鼐说:其“北负山,西带湖,湖之外长淮限焉。东津渡汇东南诸水,由城东绕西北,循山麓西与淮水会。南数十里瓦埠湖、芍陂塘诸水利,盛涨时亦汪洋巨浸,其水皆以淮为归。伊古以来号称形胜,故城牒坚厚,楼橹峥嵘。”[10](P56)可见寿州城选址和兴筑是符合风水原则的,淝水自寿城东南方(巽方)来,由城东绕城西北(乾方)远去,汇入淮水。说明寿州城是一风水宝地也。但由于黄河夺淮,加之淮河下游保漕运而人为加高洪泽湖大坝,使淮水不能下泄,造成淮河中游时常受淹成灾,水利变成水害,寿州城“大抵恃水为险,而亦时时虑水为灾”,为确保寿州城之形胜,免受水灾,于城之外,“绕以石堤,亘千余丈,盖罹水之冲击,所以为护城垣者计至为也。”所以自明至清末,多次修筑护城石堤。寿州地方文献记载虽未提及风水,但其实践的结果则是与风水因素有关联。

(二)保护学场的龙脉

龙脉即山脉,也指水的流向,是风水理论中最为重要的概念。古代风水理论常借龙的名称来代表山川的走向、起伏、转折、变化。《管氏地理指蒙》说:“指山为龙兮,象形势之腾伏”;“借龙之全体,以喻夫山之形真”。表示探究事物原委的成语“来龙去脉”,最早就是与风水有关,古代风水家讲究山川形势,把山称为“龙”,观察山脉的走向、起伏,寻找聚气之势;他们也喻河流为“龙”,追寻水的源头和流向,由此产生“来龙去脉”之说。龙脉成为风水理论中论说山川龙脉起止形势的专门术语。龙脉关系到一国、一城、一县、一村及一族地气之兴衰,都极力保护,使之免遭戕害。明清皖西地区也有不少因保护学场龙脉风水的纠纷,本文列举二例以此说明官绅的互动。

1、保护六安州儒学龙脉的绅商互控案

清嘉庆十四年(1809年),在六安州经商的徽商于州治东北儒林岗下六安儒学之左创建新安会馆,引发州城内士绅的不满。贡生李若桂、举人杨恢曾、生员熊可举、监生熊步芳等闻知,于三月初五日“以违例创建叩赏示禁以全学校事”为名,禀告到六安知州处,文称“六安儒学在州治东北古儒林岗下,为合州文教攸关历来已久。凡属本地土著并寄籍居民,亘古至今,毋得擅自创建,妄行掘挖,伤害来龙,亦不得添盖楼台,欺压形势,致害合儒风水。”②要求知州出示禁止。同日,另有举人张邦宁等49人上呈内容相同的控文到州衙。署理六安知州沈南春批示到:“学宫为合州攸关,自应加意培护,毋许掘挖地脉,有碍风水。惟据徽籍客商创建会馆处所,是否切近来龙,有无妨碍,向来曾否建有房屋,候亲诣确勘察夺。”③在士、商双方反复多次呈词之后的五月十五日,沈知州亲到会馆基址查勘,查明会馆并不影响儒学风水,因不愿意得罪于士绅们,未当场给予明断。并将案情禀报到安徽巡抚及布政司处,详述绅、商互控的来由,禀报其处理经过。安徽巡抚、布政使均给予明确的批示,以处理失当将原署理沈知州免职,委派吴永绥为六安知州。其间六安州士绅曾有人禀词称愿将其捐买地基捐给徽商迁建会馆,以护儒学风水,安护学校。此事也得到了安徽巡抚的批示,同意“觅基另建”。在吴知州到任五个月后,即嘉庆十五年(1810年)二月,经其现场再次复勘,同意徽商改低建房,报请布政司转销缴案批准后,于六月十六日,给发谕帖,准令徽商兴工建造。徽商才复兴工盖造,于七月二十四日上梁,案以徽商获胜。同年十月,六安州城举人张邦宁利用送生员去金陵参加江南乡试的机会,向两江总督投递呈词,称徽商在六安州城敛钱谋害六安风水,不遵抚宪,私建会馆。总督接禀后,札令候补知县李奕赓,带同原告前往六安州查勘明确,即将案人证解交安藩司秉公提讯,详候抚院核示,并报本部堂查考。后经安庆知府会同凤阳府同知会审结果与六安吴知州所判基本相同,当堂谕令两造具结。关于此案的详细过程可参见范金民的《清代徽商与经营地民众的纠纷——六安徽州会馆案》论文[12]。

此案前后历时将近两年,官司历经州到两江总督四级衙门,案情一波三折,代表六安州地方势力的举贡生监等士绅和财大气粗的客居徽商,其实力可谓旗鼓相当,六安州先后有上百名生员参与此案,徽商还调动了可资利用的各种资源抱团应诉,官司应该说打了个平手,造成负责审理此案的署理六安知州沈南春丢官。这就是因儒学来龙风水引发的诉讼案情。为何新任六安吴知州无视安徽巡抚的“觅基另建”批示而允许徽商原址兴建会馆呢?答案不难回答。是因为六安州士绅的势力过于强大,清嘉庆十年(1805年)曾署理六安知州的贵州人高廷瑶在其著作《宦游纪略》中称“六安多世族,官斯土者稍不检,荐绅挟其短而玩弄之,鲜不败。”[13](卷上)实乃吴知州冒险借此案而打压六安州士绅的势力。此次纠纷的处理结果并不是官绅相互支持的互动,体现了六安州地方士绅对“学场”风水的重视程度,也反映了风水是士绅干预地方事务的有力工具。

2、霍邱县保护龙脉纠纷

霍邱县的龙脉“发脉自金岗台,行龙过气在南乡顾家畈、张家店、李铁店等地方,最忌损伤。前有本地居民不谙地脉,招致外省窑户在各该保龙身扼要之区,开设窑座六七所,有顾家窑、吴家窑、安家窑、谢家窑、尚家窑、李家窑、孙家窑等名目,日夜焚烧,掘土数丈,寔于地脉有伤,经閤邑绅士禀请勘禁,或饬令平废,或自愿捐闭,俱个停止。嘉庆二十五年,知县李通行晓谕,勒石县署前。”[7](P51)但咸同兵燹后,该县无知之徒仍复开设窑座,掘土烧窑,毁伤龙脉,绅士裴正绅、王鸿等呈词到县堂禀请知县示禁。所以同治八年(1869年)知县陆鼎敩重行晓谕,立碑永禁在案。禁文称:“今复窃开,理应重恳禁毁。凡县境龙脉之上,永不准再行开窑等情到县,据此除纂入现修县志外,合行示禁。为此,示仰该保各窑户并各乡约人等知悉,自示之后,赶将各窑平毁,毋得改头换面,逞刁复开,致干查究,各宜凛遵,切切特示。”[7](P52)这是地方官员与士绅为保护县龙脉而进行的良性互动,客观上起到了保护地方生态环境的作用。

四、结束语

风水是一种思想意识,风水术则是历代人在生存环境中去寻找理想安居之所(阴、阳宅)、规划聚居之地的技术手段,其核心是人们对自然环境和人文环境进行选择和处理,强调人与自然环境及人文环境的和谐统一。风水无疑成为当时人们生存的策略和工具。由于程朱理学的熏染和孝道思想的提倡,风水化约为一种符号象征,给人们一种心理慰藉,成为地方社会中一种无处不在的精神力量。明清官府能否主动掌握对风水的话语权而进行因利势导,无疑其会成为重要的抓手。当官府充分依托和利用地方社会精英阶层(士绅),选择性介入地方社会事务(如学场的营建、修治水利工程、保护龙脉等)时,风水就会成为官府为谋求地方社会秩序的稳定、老百姓安居乐业的理论工具,推动正统文化的构建。法国远东学院院士劳格文博士对风水现象解释说:“风水的角色,常牵涉到农业社会的各个地方、各个时间、各个空间。…… 生存在这个乡下是不断地为了好位置而竞争,这个竞争牵涉到所有的资源,它包括而且特别是牵涉到坟墓、祠堂和神庙那些象征性的资源,它们的功能,是代表团体,代表集体,不代表个人。这些‘公家的’建筑的共同点就是风水,我们也许应该把风水看作整个农业社会的象征系统的基础,然后可用一个有名的西方战略专家的一句话改成这样:‘风水是打仗的另一种策略’。不管怎么样,风水是生存下去的一个基本策略的资源,也是中国乡下的政治协商的共同货币。”[14]无疑道出了中国传统社会风水活动的内涵与实质,这里借作为本文的结束。

注释:

① 陈进国《信仰、仪式与乡土社会:风水的历史人类学探索》(中国社会科学出版社2005年版)、周建新《风水:传统社会中宗族的生存策略——粤东地区的实证分析》(《客家研究辑刊》1999年第2期)、黄志繁《明代赣南的风水、科举与乡村社会“士绅化”》(《史学月刊》2005年第11期)、吴建新等《明清广东人的风水观:地方利益与社会纠纷》(《学术研究》2007年第2期)、李晓方等《明清时期赣南客家地区的风水信仰与政府控制》(《社会科学》2007年第1期)、温春香等《清代赣南客家人的风水观与地域社会——以三僚曾氏坟墓纠纷为例》(《赣南师范学院学报》2008年第4期)、王福昌《自然、文化与权力— —明清时期闽粤赣边乡村风水研究》(《社会科学》2009年第10期)、梁诸英《风水观念与基层秩序——对明清皖南禁矿事件的考察》(《中国矿业大学学报(社会科学版)2011年第4期》)、麦思杰《风水、宗族与地域社会的构建——以清代黄姚社会变迁为中心》(《社会学研究》2012年第3期)。

②③ 《嘉庆朝我徽郡在六安创建会馆兴讼底稿》,光绪十七年菊秋贞吉公后裔家祺抄录。藏黄山学院徽学资料中心。

[1](清)张廷玉.明史(卷六十九)·选举志[M].北京:中华书局,1984.

[2]陈进国.信仰、仪式与乡土社会—风水的历史人类学探索[M].北京:中国社会科学出版社,2005.

[3]清史稿(卷116)[M].北京:中华书局,1977.

[4](清)高见南.相宅经纂(卷二)[M].道光二十四年刻本.

[5](清)吴康霖.同治六安州志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[6](清)何国佑,程秉祺.光绪霍山县志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[7](清)陆鼎敩,王寅清.同治霍邱县志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[8](清)孙浤泽.续修舒城县志[M].合肥:黄山书社,2009.

[9]孙德艾.风雅皋陶地—浣月道人六安竹枝词99首[M].香港:天马出版有限公司,2012.

[10](清)曾道唯.光绪寿州志[M].南京:江苏古籍出版社,1998.

[11](明)刘垓.万历六安州志[M].北京:书目文献出版社,1991.

[12]范金民.清代徽商与经营地民众的纠纷——六安徽州会馆案[J].安徽大学学报:哲学社会科学版,2005(5):112-117.

[13](清)高廷瑶.宦游纪略[M].合肥:黄山书社,1997.

[14]周建新.风水:传统社会中宗族的生存策略——粤东地区的实证分析[J].客家研究辑刊,1999(2):59-66.