巴曲酶对急性脑梗死患者血管内皮生长因子的影响与前瞻性研究

啜红斐吴 丹王 倩荣 阳荣根满

(1 中国医科大学辽阳中心医院神经内科,辽宁 辽阳 111000;2 中国医科大学辽阳中心医院影像科,辽宁 辽阳 111000;3 中铁十九局集团中心医院神经内科,辽宁 辽阳 111000)

巴曲酶对急性脑梗死患者血管内皮生长因子的影响与前瞻性研究

啜红斐1吴 丹1王 倩1荣 阳2荣根满3

(1 中国医科大学辽阳中心医院神经内科,辽宁 辽阳 111000;2 中国医科大学辽阳中心医院影像科,辽宁 辽阳 111000;3 中铁十九局集团中心医院神经内科,辽宁 辽阳 111000)

目的研究分析巴曲酶治疗急性脑梗死的作用与血管内皮生长因子(VEGF)的关系。方法对128例急性脑梗死采用双抗体ELISA法测定脑梗死常规治疗组和巴曲酶治疗组第1、7、14天血清VEGF水平。结果巴曲酶从第7天开始出现比常规治疗更显著的疗效;巴曲酶能使急性脑梗死中血清VEGF水平进一步升高,高峰出现在第7天,第14天时仍维持较高水平。结论巴曲酶促进急性脑梗死的神经功能恢复可能与升高血清VEGF有关。

急性脑梗死;巴曲酶;血管内皮生长因子;疗效分析

血管内皮生长因子是一种能作用于血管内皮细胞,具有促进血管增生和重建,增强血管通透性和减少神经元凋亡或坏死的细胞因子,在脑梗死的发生、发展中起着重要作用。巴曲酶已广泛应用于脑梗死的治疗。近年来,巴曲酶的神经元保护作用渐被发现,但巴曲酶是否具有通过影响VEGF而达到脑保护的作用,尚未见报道。通过两组对比,探讨巴曲酶治疗急性脑梗死的临床疗效。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

所有病例均为本院2011年1月至2013年12月住院患者,共128例,其中男82例,女46例,平均年龄(59.5±10.3)岁。诊断符合1995年中华医学会第四届全国脑血管病会议修订的脑血管病诊断标准,均经头颅CT或MRI扫描排除颅内出血,并除外如下情况:①TIA患者;②有出血倾向者,如血液病、溃疡病、活动性肺结核等;③收缩压≥200 mm Hg,舒张压≥120 mm Hg者;④严重肝、肾功能损害者;⑤房颤患者,或有严重心功能不全者;⑥血小板计数<60000/mm3者;⑦两周内应用过或正在应用抗凝或溶栓药物;⑧术后3个月之内者;⑨妊娠;⑩合并恶性肿瘤、自身免疫性疾病者。

1.2 病例分组

将入选的全部病例随机分成常规治疗组(ACI)组和巴曲酶治疗组(Batroxobin组),每组64例。两组患者治疗前在性别、年龄、病情严重程度、血压及纤维蛋白原水平方面皆无显著性差异。

1.3 给药方法

Batroxobin组与 ACI 组均采用川芎嗪和胞二磷胆碱作为基础治疗。Batroxobin组用东菱迪芙静脉滴注隔日1次,共3次,首次10 BU,另2次各为5 BU。

1.4 临床疗效评价方法

采用改良爱丁堡与斯堪的那维亚神经功能缺损评分表(Scandinavian Stroke Scale, SSS)评价临床神经功能情况,评分记录的时间为:用药前(第1天)、第7天、第14天。

1.5 血清VEGF测定方法

起病后第1天、第7天及第14天各抽取静脉血2 mL,30 min内3000 r/min离心11 min,置血清于-80 ℃冰箱保存待测。便用深圳晶美生物工程有限公司Human VEGF测定试剂盒,采用双抗体夹心ELISA法。

1.6 统计学处理

采用SAS11.0 统计包进行统计学处理。所有数据均以(x¯±s)表示,组间分析采用t检验,P <0.05为有统计学意义。

2 结 果

2.1 巴曲酶对急性脑梗死VEGF的影响

Batroxobin组平均血清 VEGF水平在第7天时达最高,第14天时仍维持较高水平,与第1天相比,均差异显著,亦显著高于 ACI组,见表1。

表1 巴曲酶对急性脑梗死VEGF 的影响(x¯±s,ng/L)

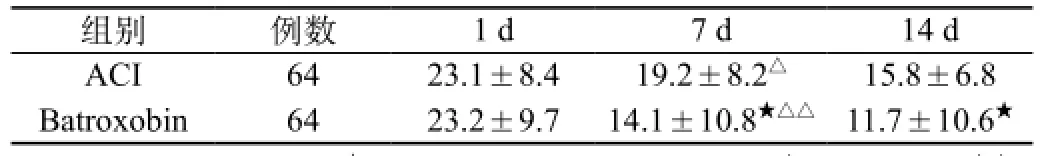

2.2 两组患者神经功能缺损评分的变化

两组患者在第7天时SSS分值均较治疗减少,有显著性差异。在第7天和第14天时,两组比较,差异显著,见表2。

表2 两组患者神经功能缺损评分的变化

3 讨 论

缺血缺氧可诱导 VEGF 在脑组织中的高表达,以神经胶质细胞、巨噬细胞、神经元和内皮细胞更明显[1,2],VEGF是血管形成的主要调控因子,可直接或间接地影响血管再生的各个环节,促进内皮细胞增殖,诱导新生血管形成。Krum等[3,4]发现VEGF能促进CNS内皮细胞和星状胶质细胞增生,在第3天时,VEGF即可使大脑新生血管成倍增加。Zhang等[5,6]发现,外源性VEGF在第7天、第14天及第28天均能改善缺血大鼠的运动功能。同时,VEGF作为一种局部内生性调节剂,能够保持内皮细胞的完整性,维持内皮细胞的正常功能,从而避免触发内源性或外源性凝血途径[7,8]。研究发现VEGF还能够增加丝氨酸蛋白酶、纤维蛋白溶解酶的表达和活性,从而发挥抗血栓形成的作用[9,10]。Jin等[11,12]对小鼠离体海马HN33系列细胞进行研究时发现,给予受试组VEGF,24 h后,存活细胞约是对照组的2倍。VEGF在新血管形成之前,对神经系统起着直接保护作用,这有助于延长细胞的存活时间,直到新血管形成。

巴曲酶(东菱迪芙)是由生物基因工程合成的组份单一的强力降纤和溶栓制剂,具有分解纤维蛋白原,抑制血栓形成;增强纤溶系统的活性,增加t-PA的作用;降低血黏度,防止血栓形成等作用[13,14]。近年来许多研究证实,巴曲酶具有神经元保护作用,如加强 bFGF对缺血脑组织产生修复作用[15,16],拮抗脑缺血再灌注后所致的细胞凋亡[17,18]等。

本研究发现,巴曲酶能使急性脑梗死中血清VEGF水平进一步升高,高峰出现在第7天,第14天时仍维持较高水平,由于巴曲酶治疗组 VEGF在第7天和第14天时与常规治疗组有显著性差别,而巴曲酶治疗组与常规治疗组的疗效差别亦出现在第7天和第14天,故上述疗效的差异可能与巴曲酶所致的VEGF升高相关。因此,巴曲酶促进急性脑梗死的神经功能恢复可能与升高血清VEGF有关。

此外,实验证明VEGF和碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)在体内都有促进血管生成的作用,而二者的联合应用比单独应用其中的一种生长因子明显提高了血管再生的速度及生成血管的直径,同时大大提高了缺血肢体的血供[19,20]。研究表明,bFGF的血管生成作用是通过调节VEGF的表达及生成实现的,bFGF通过与VEGF基因的启动子SP-1区(C-fos)结合并使之激活,导致VEGF的表达,从而达到其血管生成的[21,22]。因此,笔者推测,前述巴曲酶加强 bFGF对缺血脑组织产生修复作用可能与本研究发现的巴曲酶致VEGF升高相关。

综上所述,巴曲酶通过作用于血管内皮细胞,促进VEGF的高表达,在第7天时达最高,VEGF在ACI的早期疗效中所起作用可能与VEGF的抗血栓形成,抗内皮细胞凋亡及直接的神经保护作用有关,新生血管形成的侧支循环可能也起到作用。

[1] 洪梅,荣阳,荣根满,等.尿激酶治疗超早期脑梗死并发脑出血的临床研究[J].中国现代医生,2009,47(4):94-95.

[2] Dvorak HF,Brown LF,Detmar M,et al.Vascular permeability factor/vascular endothelial growth factor,microvascular hyperpermeability,and angiogenesis[J].Am J Pathol,2013,164(5): 1029-1039.

[3] Krum JM,Mani N,Rosenstein JM.Angiogenic and astroglial responses to vascular endothelial growth factor administration in adult rat brain[J].Neuroscience,2012,120(4):589-604.

[4] 凌国喜,荣阳,荣根满,等.尿激酶治疗急性脑梗死的临床研究[J].中国医药导报,2007,4(29):36-37.

[5] Zhang ZG,Zhang L,Jiang Q,et al.VEGF enhances angiogenesis and promotes blood-brain barrier leakage in the ischemic brain[J].J Clin Invest,2013,119(7):829-838.

[6] 洪梅,荣阳,荣根满,等.小剂量尿激酶治疗进展性脑梗死临床疗效分析[J].中国医药导报,2008,5(32):24-25.

[7] Couffinhal T,Kearney M,Witzenbichler B,et al.Vascular endothelial growth factor/vascular permeability factor(VEGF/VPF)in normal and atherosclerotic human arteries[J].Am J Pathol,2013,166(5):1673-1685.

[8] 于永发.脑血栓急性期尿激酶静脉溶栓疗法的探讨[J].中风与神经疾病杂志,2007,24(6):367-369.

[9] Jin KL,Mao XO,Greenberg DA.Vascular endothelial growth factor: direct neuroprotective effect in in vitro ischemia[J].Proc Natl Acad Sci,2012,10009(18):10242-10247.

[10] 杨学义,韩宝福.溶栓疗法和尿激酶的临床应用[J].新药与临床, 2007,26(10):183-185.

[11] Klocking HP,Markwardt F,Guttner J.On the mechanism of batroxobin-induced fibrinolysis[J].Pharmazie,2013,68(7):504-505.

[12] 杜官林,荣阳,荣根满,等.高氧液治疗脑梗死的临床疗效分析[J].中外健康文摘,2007,4(1):62-63.

[13] 匡晓明,荣阳,荣根满,等.进展性脑梗死的临床分型与诊断的前瞻性研究[J].中国现代医生, 2008,46(12):68-69.

[14] 匡培根,刘军,吴卫平.巴曲酶对局灶性脑缺血再灌流大鼠成纤维细胞生长因子样免疫反应的影响[J].中风与神经疾病杂志,2013, 30(2):78-80.

[15] 李庆有,路敦跃,张瑞珠,等.巴曲酶对大鼠脑缺血再灌注流损伤保护作用机制的研究[J].中风与神经疾病杂志,2013,30(3):136-137.

[16] 玉强,综述.急性缺血性脑卒中溶栓疗法治疗进展[S].华东六省第九届神病经学术会议资料汇编,44-48.

[17] 胡维铭,王维治.神经内科主治医生699问[M].北京:北京医科大学中国协和医院大学联合出版社,2003:384-385.

[18] MoriE,TabucbiM,ohsumiY,et al.Intra-arterial urokinase infusion therapy inacute thrombembolic[J].Serok,2006,37(1):74-75.

[19] Wardlaw JM,harlow CP.Thrombolysis inacte ischemic stroke; Does it work?[J].Stroke,2007,38(4):1826-1828.

[20] 侯荣林,荣阳,荣根满,等.急性脑梗死在患者头颅CT迟发呈现影像改变的进展性研究[J].中国当代医药,2010,17(32):77-79.

[21] 中华神经内科学会.脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995)[J].中华神经科杂志, 1996,29(6):381.

[22] 高艳丽,荣阳,荣根满,等.急性缺血性脑卒中病人的血压、变化与临床治疗对预后的影响[J].中外健康文摘,2006,3(12):30-32.

R743.3

B

1671-8194(2014)24-0253-02