论利普哈特协合民主对多数民主的超越——基于政治决策的视角

周岑银

(武汉大学 政治与公共管理学院,武汉,430072)

一、问题的提出

利普哈特通过对欧美民主政体的考察和反思,创造性地提出了与多数民主模式迥异的协合民主模式,形成了“协合民主—多数民主”二分的民主政体类型学,从而重构了阿尔蒙德的政体类型学。所谓阿尔蒙德的政体类型学,是依据政治文化和角色结构两种标准把当今世界的政治体系划分为四大基本类型:英美型、欧陆型、前工业化型或部分工业化型和极权主义型。其中,英美型和欧陆型为民主政体。[1](P392-393) 与之不同的是,利普哈特将精英行为纳入民主政体比较研究视野,从政治文化、角色结构和精英行为三种标准区分了协合民主与多数民主类型。

在传统观念中,多数民主一直被西方民主国家视为主导性的民主模式,因为多数民主的本意是人民的统治或多数人的统治,强调民主政府是由多数人控制并符合多数人的愿望,同时,它也是一种竞争性的、排斥性的与对抗性的民主制度,主要特征包括:一党多数内阁、多数决、非比例性和中央集权。

然而,利普哈特通过对荷兰、奥地利、比利时、瑞士等欧陆小型民主国家的系统研究,在《和解的政治:荷兰的多元主义与民主》(1968)、《民主体系的类型学》(1968) 和 《协合民主》(1969) 等论著中较早提出了不同于多数民主的协合民主的概念,之后在《多元社会中的民主:一项比较研究》(1977)等论著中系统阐述了协合民主理论。利普哈特把“协合民主”理解为权力分享的民主制度,它意味着“精英通过政治联盟组建政府,将一个处于碎片化政治文化中的民主体系转变成一个稳定的民主体系”[2](P216),主要具有四大特征:大联盟、相互否决、比例性和区块自治。[3](P23-36) 下表(见表1) 是协合民主与多数民主的基本特征和制度结构的简要对比情况。

表1 协合民主与多数民主的比较

通过表1所示四个层面的比较可以看出,前者建立的是多党联合执政的大联盟,强调联合、包容与妥协,而后者建立的是一党多数内阁,强调竞争、排斥与对抗;前者实行相互否决,依据“服从多数”与“尊重少数”相结合的民主原则,注重保护少数派利益,在政治决策中实行更广泛的代表和参与,而后者实行多数决,依据“少数服从多数”原则,较少考虑少数代表和少数派利益,在政治决策中仅仅满足于获得做出决策所需的狭隘多数;前者是按比例原则分配资源和代表数,采用多党制,保证多元群体利益,而后者采用非比例性的多数选举制和两党制,奉行胜者通吃;前者实行区块自治的联邦制,强调地方分权,而后者实行中央集权的单一制,强调中央集权。

但凡是比较研究,都力求分出优劣、强弱等差别,长期从事比较政治研究的利普哈特也不例外。在为《民主的模式:36个国家的政府形式和政府绩效》 (北京大学出版社2006年版)和《多元社会中的民主:一项比较研究》 (上海人民出版社2013年版)所作的中文版序言中,利普哈特已表示,对多数民主几十年的探究经历了一个由推崇到批判的过程。无庸讳言,对多数民主的认同和推崇代表了美国乃至世界政治学界长久以来的牢固传统,即使我们能理解他这种曾受制于传统的思维方式,那么,为什么他还要批判它呢?因为“在多元社会中,社会按照宗教、意识形态、语言、文化、民族或种族的分界线高度分化,形成了拥有各自的政党、利益集团和传播媒介的、实际上彼此分离的亚社会,这使多数民主模式缺少了必需的弹性。在这种情况下,多数决原则不仅是不民主的,而且是危险的,原因在于长期被排除在政权之外的少数派感到遭排斥和受歧视,从而失去了对体制的忠诚。”[4](P32-33) 正是由于宗教、意识形态、语言、文化、民族或种族等区块隔阂形成高度分化的多元社会,使得多数民主的政治决策陷入困境,从而也为多元社会的协合民主发展创造了有利条件。因此,本文将从政治决策角度分析利普哈特协合民主是如何实现对多数民主超越的。

二、多数民主政治决策的局限性

利普哈特的实证研究表明,在多元社会中,日益增强的公民权利意识和政治参与意识,日益加剧的社会利益分化和精英权力竞争,日益凸显的区块隔阂和外部影响,使得多数民主政治决策具有很大的局限性。

多数民主政治决策的局限性并不是一个新鲜的话题,不少中外学者从不同的视角对此作过阐释和论证,比如,美国著名学者安东尼·唐斯(Anthony Downs)从两党制的相互掣肘揭示多数体制的决策局限性,“当执政党制定一个规划时,它只能猜测反对党将作出什么反应。但反对党却知道执政党在任何既定问题上的政策,因此能够挑选对付它的最优策略。这样,政府决策便是在这样一种经济最优与政治斗争纠缠并存的环境中形成的。”[5](P48)但是,应当看到,大多数学者都是在认同多数民主的前提下对其中某些方面提出质疑并寻求弥补方法。

“小修小补”虽有必要,但却“治标不治本”,用利普哈特的话说就是,在提供政策建议方面,政治学家往往显得过于谨慎。借助于案例分析与比较研究法,利普哈特对多数民主作了鞭辟入里的剖析和批判,归纳起来,主要从决策规则、决策层、决策权以及决策绩效四个方面论证了多数民主政治决策的局限性。

从决策规则角度看,多数民主实行多数决即“少数服从多数”原则,这一原则的最大危害是极易导致多数的暴政问题。多数的暴政违背了民主的本意,因为民主的首要涵义是“所有受到某一项决策影响的人都应有机会直接参与该项决策,或者通过选出的代表参与决策”,其第二层涵义才是“多数人的意志应当占上风”[4](P31)。那种认为只有选举获胜的政党可以垄断政府的全部决策而选举失败的政党只能充当反对派、提出批评意见却不能参与统治的主张,显然与民主的首要涵义相背离,也意味着对民主的背离。利普哈特认为,在北爱尔兰等极度分化的社会中,实行多数决原则的结果不是民主,而是多数专政和国内纷争。[4](P33)

从决策层角度看,多数民主国家通过一党多数内阁来制定政治决策,这种一元化利益结构难以有效回应和满足多元化社会利益诉求。以英国为例,两党制中的一个政党仅仅占据微弱多数便能在选举中获胜并取得组阁权,使得庞大的少数派被排除在决策权之外,只能扮演反对派的角色,构成所谓“影子内阁”。这种一党多数内阁的决策层,不但在政治提案中实现利益集团化,而且它所制定的决策能较快获得占据议会下院多数议席的通过。那么,这种决策层是否具有充分的代表性?换言之,代表某一政党利益的决策层在制定决策时能否充分顾及广大少数派的利益和诉求?多数民主所体现的竞争性、对抗性与排他性使决策层难以包容多元群体利益,使得少数群体日益被决策层所忽视。

从决策权角度看,多数民主政府的决策权掌控在一党多数内阁手中,受制于少数执掌实权的政治精英,而行政集权化导致决策的排他性。虽然世界上几乎所有国家的最高决策权无不掌握在有限精英手中,但就具体情况看,也存在很大的差别。比如,由单一制中央集权国家转向联邦制国家的比利时,将全国划分为3个地理区块和3个文化区块,保障少数群体自治权,宪法规定在多党组成的联合内阁中须包括同等数量的操法语和操荷兰语的大臣。与之相比较,实行中央集权和单一制的英国政府行政权几乎集中于一党多数内阁并且权力至高无上,由于权力过分集中,以致于有人称英国的政府体制为“选举产生的独裁政府”[4](P12)。一党多数内阁长期执政和行政集权化不可避免地剥夺了反对派和少数派的参与决策权,必然遭到利益受损者的抵制。

从决策绩效角度看,多数民主在民主品质、民主代表性以及公共政策的宽容性与温和性方面较差,换言之,多数民主并不是一种决策绩效较高的民主模式。首先,多数民主中的两党制早已暴露体制问题。在一党多数内阁和庞大的反对派共存的政治生态下,激烈的两党竞争导致了权力分配不均,阻碍了利益相互妥协,加剧了公共治理危机,破坏了政治体制稳定,这样的民主模式损害了民主的品质;其次,上文已提及,多数民主以多数决原则排斥和忽视少数派代表参与政治决策,其代表性明显不足;第三,多数民主政府的公共政策宽容性与温和性程度低影响其绩效,其原因是,多元社会的区块隔阂存在多样性和复杂性,导致政治体系认同度较低,从而使得中央集权体制的公共政策包容性较差。

三、协合民主政治决策的优势

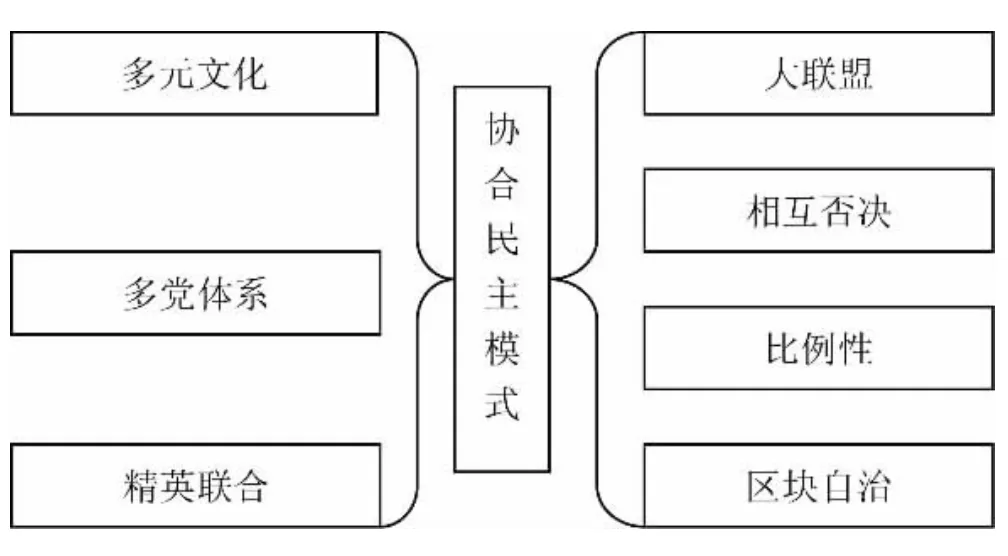

多数民主难以克服多元社会的政治决策难题,那么,协合民主是否具有优势呢?利普哈特从政治文化(多元文化)、角色结构(多党体系) 与精英行为(精英联合)三种标准,以及大联盟、相互否决、比例性和区块自治四大基本特征全面定位并建构了协合民主模式(见图1),不仅在理论上使协合民主政治决策方案更胜一筹,而且在实践上成功获得荷兰、瑞士等发达国家和印度、乌拉圭等后发国家的充分验证。对照多数民主政治决策,下面也从决策规则、决策层、决策权以及决策绩效四个方面分析协合民主政治决策的优势。

图1 协合民主模式

从决策规则角度看,协合民主决策规则是相互否决,即消极少数决原则,这是对政治决策纯粹多数决原则的偏离。在比利时,凡修改涉及文化——语言区和地区组织等方面法律时,必须同时征得议会两院2/3多数的批准以及荷兰语集团和法语集团过半数议员的同意。相互否决赋予决策联盟中少数派以自我决定权,这种少数派否决权意味着政治决策不能简单地由多数人决定,相反,它必须保证所有受到该项决策影响的人都有机会直接参与决策或者通过其代表参与决策。美国学者卡尔·科恩(Carl Cohen)指出:“服从大多数的原则是民主习用的有力手段。要实行这一原则必须存在社会团结。除非大多数与少数真正构成一个整体,否则就不可能有大多数的统治。”[6](P50) 科恩强调了保护少数派利益的重要性,并进一步指出,“评价民主决议规则时,必须权衡其保护作用与效率。”[6](P65) 协合民主决策规则包涵“服从多数”与“保护少数”两个方面,兼顾民主决策的公平与效率,这既能避免多数暴政问题,又能有效保护少数派利益。

从决策层角度看,协合民主政治决策是通过大联盟实现的,而大联盟是由多元社会各重要区块的政治领导人组成,不同于多数民主的是,它更强调决策的广泛代表性而不是一元化,力促决策持续化、民主化、科学化。首先,大联盟有助于决策持续化。从政策科学原理来讲,制定政治决策需要合作,“与合作相联系的是忠诚”。“合作包含着联盟,而联盟至少在某种意义上是需要持续的。”[7](P26) 换言之,联盟稳定与政治决策具有内在一致性。从制度安排看,大联盟超越了狭隘的政党利益,旨在满足多元利益诉求。因此,具有包容性、稳定性的决策层有助于决策的持续。其次,大联盟有助于决策民主化。民主决策是指与决策有关的群体或者其代表能够平等参与到决策当中,而大联盟是由多元社会各重要区块的精英代表组成并享有平等权力,分别代表各自党派和群体利益,这样达成的政治决策更加公平与民主。第三,大联盟有助于决策科学化。大联盟之所以成为协合民主最为重要的机制,还在于它包含着不同的联盟形式。比如,议会制国家的大联盟内阁或者总统制国家首脑与其他高层政府官员的大联盟,当然,大联盟内阁还可以辅之以其他政府机构中的联盟,如荷兰的社会经济咨议会和奥地利的小型“联合委员会”等。总之,体制内联盟或体制外联盟的大量存在,吸纳了不同领域的技术精英和专家,有助于指导大联盟内阁做出更科学的决策。

从决策权角度看,协合民主政府的决策权掌握在大联盟内阁手中,而大联盟内阁是依据比例代表制产生的。首先,协合民主政府实行比例代表制和多党制,按比例分配职位和代表数,实行多党联合执政,从而使决策代表更加广泛。其次,“比例性作为一个中立而无偏狭的分配标准,排除了决策过程中大量潜在的分歧问题,因此也减轻了协合政府的负担。”[3](P33) 在决策问题上,所有重要区块都有其代表且代表是按比例进行分配,使得各利益群体都依照各自力量影响决策,从而既合理分配了决策权,又保障了决策民主与合法。作为协合民主典范的瑞士,其联邦最高行政机关是由7人组成的委员会,分别代表激进党、社会党、天主教党和农民党,同时代表不同的语言和宗教群体,而瑞士总统也是由这7人每年轮流担任。再次,赋予少数超额代表和代表权平等,有助于保护多元社会中的弱小区块。少数超额代表权可以与多数或最大群体实现平等决策,而代表权平等作为比例原则的替代方式,有助于实现多数与少数的平等决策,当然,这是对比例代表制的超越,同时实现了多数决的更大偏离。

从决策绩效角度看,协合民主国家在政策包容、民族统一和政体稳定等方面绩效较为显著,这主要得益于区块自治与联邦制的制度安排。首先,在协合民主政府中,区块自治有助于实现各区块自我决策,使政策充分代表和包容区块多元群体利益。所谓区块自治,意味着决策权尽可能多地交由各组成区块自己决定。也即,除了那些应该由联邦制国家所有区块共同参与的公共事务之外,其余事务的决策交由各区块完成,由区块自己来治理。[8](P500-501)因为协合民主是一种权力分享的民主制度,这种分享是指政治权力在国家范围内社会群体之间按比例进行分配,所以,享有自治权力的各重要区块可以根据本区块的实际制定符合区情的决策。无庸置疑,政策包容性与决策绩效成正相关关系,南非消除种族隔离问题就是协合民主治理的一个例证。其次,协合民主对于维护民族国家统一与政治和解的政治决策具有较大适用性。利普哈特认为,在文化上深度分化的多元社会,协合民主不仅是必要的,也是可能的。重要的不是多数决,而是相关区块的领袖都能以某种合作的方式进入政府或组建政府,以实现权力分享。[3](P204)将处于民族分裂与国土分割危险的多元区块纳入联邦体制并共享政治权力,对国家稳定和民主治理是必须的。因为特殊区块参与政治决策,一方面保障了其合法利益,另一方面增强了国家团结和凝聚力。所以,联邦制是国家政治精英和解与实现统一的内在要求,体现了协合式决策的合作传统。再次,政体稳定是政府决策绩效的直观反映。稳定的民主政体的标准不仅体现在政体合法性方面,也与决策有效性密切相关。协合民主的本质“不是取消或弱化区块隔阂,而是明确地承认它们,并将各区块转变为稳定民主的建设性要素”[3](P35)。区块自治和联邦制有利于确保各区块的自治权并在联邦政府中分享权力,有利于维护多元社会区块隔阂的稳定。区块自治体系既可以是领土型,也可以是非领土型,如在文化领域,荷兰、奥地利和比利时都已广泛采用区块自治的方式。利普哈特认为,这两种类型是并行不悖的,都有助于实现多元社会的政体稳定和有效决策。从建立稳定协合民主政体的印度和瑞士来看,协合民主的决策绩效是值得肯定的。

四、结语

利普哈特的协合民主是建立在与多数民主比较基础之上的,通过其政治决策的比较分析,协合民主实现了对多数民主的超越。在之后的著作中,他也指出,从决策情况来看,“证据强烈支持协合理论,因此,向深度分裂的国家推荐协合民主模式,还有什么可以犹豫的呢。”[9](P269) 协合民主对于后发国家的民主道路选择具有极大的吸收力,但意味着这些国家在民主政治建设中应优先选择协合民主方案吗?这也未必。首先,尽管协合民主具有一些显著优势,但利普哈特用于比较分析的协合民主成功案例国家只占全世界二百多个国家和地区的极小比例,也即,协合民主还不具有普遍性意义,需要更丰富的政治实践的验证;其次,协合民主之所以不具有普遍性,主要原因在于其自身存在的一些弱点:一是协合民主所需要的条件过于苛刻以至仅适合于非常特殊的社会;二是协合民主强调权力分享和保护少数者利益,某种程度上也为反对派提供了斗争的条件而不是妥协的基础,因而未必是更可取的民主模式。由于这些条件的制约和分歧的存在,我们认为,协合民主更适合作为一些国家民主政治发展的有益补充而不是替代。因此,对于多元社会的政治领导人来说,应该审慎看待这项“协合民主工程”。

[1]Gabriel A.Almond.Comparative Political Systems[J].The Journal of Politics,Vol.18,No.3,1956.

[2]Arend Lijphart.Consociational Democracy[J].World Politics,Vol.21,No.2,1969.

[3][美]阿伦·利普哈特.多元社会中的民主:一项比较研究[M].刘伟,译.上海:上海人民出版社,2013.

[4]ArendLijphart.PatternsofDemocracy:GovernmentFormsandPerformanceinThirty-sixCountries[M].NewHaven:YaleUniversityPress,1999.

[5][美]安东尼·唐斯.民主的经济理论 [M].姚洋,等译.上海:上海人民出版社,2005.

[6][美]卡尔·科恩.论民主[M].聂崇信,等译.北京:商务印书馆,1988.

[7][美]德博拉·斯通.政策悖论:政治决策中的艺术 (修订版)[M].顾建光,译.北京:中国人民大学出版社,2006.

[8]Arend Lijphart.Consociation and Federation:Conceptual and Empirical Links[J].Canadian Journal of Political Science,Vol.12,No.3,1979.

[9]Arend Lijphart.Thinking about Democracy:Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice[M].London:Routledge,2008.