明制简仪上地平日晷时间刻线的偏差与地理经度差修正问题的考证

刘 炎 张 旸

(中国科学院紫金山天文台,南京210008)

明制简仪上地平日晷时间刻线的偏差与地理经度差修正问题的考证

刘 炎 张 旸

(中国科学院紫金山天文台,南京210008)

在著名的明制简仪(现今保存于南京紫金山天文台)上有一架按西法建造的地平日晷。对于此日晷来历,百余年来的大多数学者都认为是清代加上去的。此晷面上的刻线有一个迄今未解的重大疑问:晷盘时间刻线的午正线方向相对于方位盘刻线的子午线北侧为何有着一个向东二度左右的偏离角?文章对这一问题作了多方面的考证,认为:这一偏离角正相应于南京和北京的地理经度之差,是当时的设计制造者有意为之的。由于在整个明代所用的官方标准时间并非北京的地方时间(顺天之数),而是南京的地方时间(应天之数),为了在北京的观测能在此日晷刻线上直接读取相应于南京的地方时时刻,必须作两地经度差的改正。而这一向东二度左右的偏离角,正是相应于南京和北京经度差的改正角。在明代末期,中国天文学家也已经了解了关于地理经度和经度差的某些概念。由此,可以认为该地平日晷最迟在明代末期已经建造于北京了。

明制简仪 地平日晷 刻线偏差 经度差改正 明代建造

0 引言:紫台简仪的地平日晷

在南京的中国科学院紫金山天文台上,现今还保留着一架著名的古代天文仪器——明制的简仪。该简仪是明正统二年至七年(1437~1442)间在北京仿制的,其时明朝已迁都北京,而郭守敬所创制的原器尚留在南京([1],1261页)。1931年“九·一八”事变之后,该简仪又从北京古观象台运来南京,安置于此。

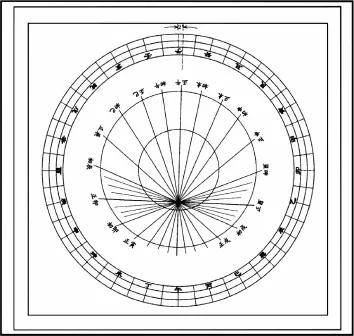

在简仪基座南端的正中,有一台地平式的日晷(图1)。晷面为铜板,其四周和四角刻有精美的海潮、云龙、天马、火珠等纹饰,与简仪基架的材质、纹饰浑然一体(图2)。晷面有两套圆形刻线,外圈为方位刻盘,内圈为地平日晷的时间刻线,晷面中心略偏南处是晷针。

图1 现存于紫金山天文台的明制简仪及其地平日晷

1 关于晷盘刻线偏斜的疑问

百余年来,大多数学者都认为在郭守敬简仪的原器上,此地平日晷所在的位置上原先安装的应是正方案,而明制简仪上现有的地平日晷则是清代时添加上去的。如陈遵妫就认为:“现存的简仪座架上不是正方案,而是一个方形铜制的日晷盘,……只是一种普通的地平日晷。这显系后人所为。”[2]

明制简仪是中国古代最重要的仪像之一,然而在此地平日晷的刻线上却有着一个粗看起来不太容易注意到的偏差:其晷盘时间刻线的“午正(相应于正午时刻)”线相对于方位盘刻线的“子午”线之间有约2°左右的偏离:即“午正线”的北侧向东偏离了2°左右(图2)。

此种偏差在一般的日晷盘上是不会出现的。而最早注意到这一偏差的是天文研究所(紫金山天文台前身)时期的高平子:

简仪上有一部为旧志所不详者乃其日晷盘也。

疑问二事:

甲。……于古未闻有十二时九十六刻之法也。则何以于日晷盘忽见此制?意者此殆清代西法既用之后所添刻欤?

乙。日晷盘之午正线实不确对方位盘之子而偏东约二度左右,论时甚则约差十余分,因此卯酉线亦均不正,如谓绘刻不精,……或不至如此疏远。如谓有意偏出,则不得其解。偶与吾友李鉴澄论之,李君以为或者古人方位盘用磁针向而日晷盘则用正子午向。此或可为一解,果如是则尚有测度古时磁偏之可能。然实际究觉证据未足,且方位盘系顺仪座方向自应亦用正子午,磁偏之说亦未必然耳。[3]

鉴于是高平子最早提出了这两个疑问,也为了行文和讨论的方便,作者就把这两个疑问简称为“高平子疑问”。简单来说,这两个疑问是:

(1)此地平日晷究竟建于何时?

(2)地平日晷的午正刻线的方向为何与子午刻线有约2°大小的偏差?

“高平子疑问”提出至今已近80年,然而应者寥寥,作者仅查找到了一篇文献论及:

笔者对上面两点疑问均有不同看法,出现偏差主要是明代仿制简仪时出现的,而不是原来如此。[4]

2 关于晷盘午正刻线偏差的检测

我们对高平子所述的午正刻线的偏斜作了现场检测。

晷面铜板的南北宽923毫米,东西长955毫米。外圈方位刻盘的外径约786毫米,按中国古代的传统分为24个方位。每个方位又分成10个小格,因此每个小格相当于现今的1°.5。方位盘之内是晷盘的时间刻线,用十二时九十六刻之法,其中心在方位盘中心之南的88毫米处。晷针为40°张角的三角形,沿着午正线刻线的方向放置,其顶点在晷盘时间刻线的中心点上(图3)。

我们在晷盘平行于午正线和卯正线的方向分别拉了两根细线,测得午正线偏离方位盘的子午线之东约1°.8,而卯正线则偏离方位盘的卯酉线之北也是约1°.9,结果与高平子所测相近。

图3 对明制简仪上地平日晷午正刻线偏斜的现场检测

实际上,地平日晷晷盘的刻线,不仅是午正线,而且是所有的时间刻线都(相对于方位盘的子午刻线)在顺时针方向转动了2°左右(图4)!本文为了行文的简洁,也还只是引用高平子的说法:午正线(的北侧)“偏东约二度左右”。

图4 紫台明制简仪上地平日晷的方位盘刻线(外圈)和晷盘时间刻线(内圈):内圈所有的时间刻线都向顺时针方向偏转了2°左右

对于这一高达2°偏差的原因,高平子提出了两种可能性,但认为都无法解释:

(1)“如谓绘刻不精,……或不至如此疏远。”

(2)“如谓有意偏出,则不得其解。”

我们也同意高平子的第(1)点意见:如此显著的偏差难以用“误差”或“失误”来作解释,因为只要注意到这个偏差,用目视就都不难看出。由于这是一架极其重要的铜制仪器,刻线如有失误,只能重铸,难以简单返修,因而制作者在设计模板之时,一定会反复检验。而且这是一架皇家重器,如有失误,轻者也许会被严惩夺官,重者甚至要遭狱灾丧命。

因此,我们认为这应该是某种有意的偏斜!然而对于“有意的”原因,须得作深入的查考。

3 时间刻线相对于子午线“偏斜”的天文含义

对于通常的日晷(不管是地平日晷还是赤道日晷)之设计制作和定位安装来说,其晷盘刻线的“午正线”、方位盘上的“子午线”都应该严格与观测所在地的子午线方向相一致。

对于一架已经准确定位、安装的日晷来说,在太阳到达上中天的时刻,晷针的影子就正好落在晷盘刻线的“午正线”和面板的“子午线”标记方向上,而此时的“地方(真太阳)时刻”(或地方时间)就是“正午12时”,亦即古代的所谓“午正”时刻。

然而,对于处在各个不同经度上的地区,相应于“同一时刻”的“地方真太阳时刻”则是各不相同的。如果各个不同经度上的地区都只用相应于各自所在经度上的“地方(真太阳)时刻”,那么对于某一国家、某一政区来说,将会造成极大的不便甚至混乱。因此人们就有意设定,在同一国家、同一政区内的各地,都统一使用该地区内某一经度上的“地方时刻”,我们把此种时刻称为是一种官方的“标准时间”。在中国古代的历朝历代,一般都使用帝都所在地的地方时间作为官方的“标准时间”。

现今,我们中国使用的官方“标准时间”就是依据东经120°经线上“地方真太阳时”加上“时差”的改正而换算出的“地方平太阳时”,这被称为是“北京标准时间”,而使用北京标准时间的地区又属于国际上“时区”划分中的“东八时区”。

而在明初,由于当时还未有“时差”和“平太阳时”的概念,更不可能准确测定平太阳时,因而官方的标准时间应该就只是某个地方的“地方真太阳时”。

由此,如果我们在某地安装了一架通常刻线的日晷,那么在日晷上直接读到的时刻,都只是当地的“地方真太阳时刻”(或地方时间)。而如果我们还想得到观测地所在地区的官方“标准时间”,那就须得进行换算或改正。

设观测地的地理经度为λ,当地的“地方时间”为t;其时,观测地所在地区的、相应的“标准时间”为t(0),而相应于“标准时间”处的地理经度为λ(0)。那么要把t换算成t(0),就须加上改正值Δt,即:

在天文上,我们已知,改正值Δt所相应的角度大小正好等于两地地理经度之差所相应的角度,即:

对于地球的东半球来说,如果λ(0)在λ的东边,即λ(0)>λ,则Δλ=λ(0)-λ=Δt>0,亦即:

对于日晷的设计制作来说,如果把晷盘的时间刻线相对于方位盘的刻线转动一个角度Δλ,其天文意义就是:可以在此种日晷盘的刻度线上直接读取已经作了“经度差”改正后的另一个经度上的“地方时间”。我们把此种日晷盘的刻线转动了一个角度Δλ,从而能作“经度差”的改正的日晷称为是“改正型的日晷”或“换算型的日晷”。

在天文上还可以证明[5],我们在地球东半球的某个经度λ观测时,如果要在此种“改正型的日晷”或“换算型的日晷”上直接读取相应观测所在地的经度λ之东的某个λ(0)经度线上的时间,那么方位盘的方位刻线就应相对于日晷盘的时间刻线向逆时针的方向转动一个角度Δλ(=λ(0)-λ),也可以把时间刻线相对于方位刻线向顺时针的方向转动一个相应的角度。对于后者,我们在日晷盘上看到的“午正线”北侧就相对于方位盘子午线的方向“向东”偏离了相应的角度:

根据以上分析,我们可以认为,紫台明制简仪上的那台地平日晷就是一种可作经度差改正的“改正型的日晷”;而日晷盘的午正线“偏东约二度左右”,也就是时间刻线相对于方位盘刻线向顺时针的方向转动约2度左右,也就意味着在此晷盘的时间刻线读出的时间就直接相应于观测所在地以东约2度(1°.8)经线上某个地方的“地方真太阳时刻”。

前面已经提到,该简仪是明正统年间在北京仿制的,地平日晷设置于简仪基座上,其观测地点一定也就在北京。那么在北京以东2°左右经线上的“某个地方”究竟是什么地方呢?

4 关于南京“地方真太阳时刻”的猜想和追踪

查阅一下地图,我们可以发现,在北京以东2度左右的经线上,有一个极为重要的城市——南京(图5),其市中心的地理经度为λ(南京)=东经118°48'。而北京市中心的地理经度为116°24',二者之差正好是“二度左右”:

图5 北京以东2度左右经线(118°48')上的一个重要城市——明代开国时的都城——南京

北京以东2度左右经线上的“某个地方”是否就可能正是南京?因为南京是明朝开国时的都城,而且在明代的中后期,其政治地位也只是仅次于北京。

从而在明制简仪的地平日晷上,日晷盘的午正刻线相对于方位盘的子午刻线“偏东约二度左右”的用意,是否就正是“为了在北京的观测能直接读取相应于‘南京的地方时间’,即南京的地方真太阳时时刻”?

但这仅是一种猜想,是一种基于近现代天文知识和日晷设计制作技术的分析而得到的推论和猜想。而要确认这一猜想,就须得作必要的查考。为此,我们作了以下几个方面的考证:

(1)在该日晷制作的年代,是否已经有了类似于现代的“经度”和“经度差”的认识?

(2)如果已有,那么在当时认为的南京和北京的“经度差”是多少?

(3)有着何种特别重大的“必要性”,需得在此皇家的日晷盘上作此种“经度差”的改正,而直接读取南京的“地方时刻”?

(4)当时,是否有足够的天文认识和技术水平(可能性)能在此简仪上改制一座地平日晷?

我们查阅了《明史》的《天文志》和《历律志》等资料。

5 有关的考证

5.1 明代已有关于“经度差”和“时间差”的认识

盖人各以见日出入为东西为卯酉,以日中为南为午。而东方见日早,西方见日迟。东西相距三十度则差一时。东方之午乃西方之巳,西方之午乃东方之未也。相距九十度则差三时。东方之午乃西方之卯,西方之午乃东方之酉也。相距一百八十度则昼夜时刻俱反对矣。([1],1268页)

5.2 明代已知南京和北京的经度差值

以京师子午线为中,而较各地所偏之度。凡节气之早晚,月食之先后,胥视此。

今各省差数未得测验,据广舆图计里之方约略条列,或不致甚舛也。南京应天府、福建福州府并偏东一度,山东济南府偏东一度十五分,山西太原府偏西六度,……

右偏度,载《崇祯历书》交食历指。其时开局修历,未暇分测,度数实多未确,存之以备考订云。([1],1268页)

这里所说的“以京师子午线为中,而较各地所偏之度”,就是指各地省府与明代迁都后的京城——北京的经度差值。而且所用的“度”,已不是中国古代的“周天三百六十度又四分之一“的分度法,而是以采用西法的“周天三百六十度,度六十分立算”的方法了。

需要说明的是,明代虽然已经知道南京和北京的经度有偏差,但认为差值只是“偏东一度”,有一定的误差。考虑到此值并非实测(“未得测验”),这样的误差也并不算大。

5.3 “经度差”的改正的“必要性”

实际上,从洪武元年(1368)至崇祯十七年(1644),几乎整个明朝的276年间,北京的,乃至全国的时间基准,即官方的标准时间,用的都是“南京的地方时间”,即南京时间。因此,在北京由简仪和日晷实测得到北京的地方时间后,在守时和报时的时间工作中,都必须得换算为官方的标准时间,即相应的南京地方时间。

关于这个问题,我们放在下一节中作专门的考证。

5.4 明代改制地平日晷的技术可能性

明朝末期,在利玛窦引进西法日晷之后,在徐光启(1562~1633)主持礼部,特别是在李天经主持历局之后的《崇祯历书》的编撰期间,西洋的传教士邓玉函(1576~1630)、龙华民(1559~1654)、汤若望(1591~1666)、罗雅谷(1593~1638)等都已先后进入历局工作,已有足够的天文认识和技术水平可以在此简仪上改制一座西法的地平日晷。

6 明代的官方时间基准——“南京地方时”

明代开国后不久,虽然首都实际上已迁往北京,但在初期的几十年中南京还都是名义上的首都,而且使用的时间系统一直都是以南京地方时为基准的所谓“应天之数”。

6.1 南京的“首都地位”

建文元年(1399),燕王朱棣假清君侧之名,发动所谓的靖难之役,夺得皇位,是为成祖。在永乐元年(1403)成祖就将北平升格为北京,至永乐十九年(1421),又将北京正式定为都城。永乐六年(1408),还在南京原有的六部之外,又在北京设立了“行在六部”。在正式定都北京之前,国家的权力中心虽然实际上已移向北京,但南京还是名义上的首都,而且南京原有的六部还是名义上的皇权中心。关于北京“行在六部”的建制,此后略有周折,直至英宗朝的正统六年(1441),“行在”二字才被最终革除,正式称为六部。从此,北京才被作为明朝正式的都城。

6.2 时间的“应天之数”

上面已经提到,在一个国家、一个政区之内,由于种种的实际需要,都必须使用一种统一的时间标准,否则将会造成极大的不便甚至混乱。无论古今中外概莫能外。在中国古代,此种时间的标准或主要参数是指每年二十四节气日时的日出入时刻和昼夜漏刻数等;而此种时刻所相应的地区,往往就是当时都城所在的地区。这些数据一般都由皇家的历法机构适时公布,供全体臣民使用。而且在各个朝代的《天文志》和《历律志》中,亦多有记载。

明代初期建都于南京,作为国家的标准时间,采用的就是南京的地方时间。但我们查阅了《明史·历志一》后发现,在几乎整个明朝的276年期间,北京的,乃至全国的时间基准,即官方的标准时间,用的竟都是“南京的”地方时间。即使是在成祖迁都北京之后,也未改用北京的地方时间。

(1)至英宗正统十四年(1449)始改用“顺天之数”

永乐迁都(1403)顺天,仍用应天冬夏昼夜时刻,至正统十四年(1449)始改用顺天之数。[6]

这里的所说的“顺天之数”指的就是北京的地方时间,因为明代时北京被称为“顺天府”。而“应天冬夏昼夜时刻”则是指南京的地方时间。在有明一代,南京又被称为“应天府”,因此我们就仿照“顺天之数”的说法,把南京的地方时间称之为“应天之数”。

明代时间系统的“应天之数”,其地位类似于现今的“北京时间”。清代用的时间系统则就是以“北京地方时”为基准(“顺天之数”)的,更类似于现今的“北京时间”。

(2)但就在当年冬天,“顺天之数”又被改回

其(1449)冬,景(泰)帝即位,天文生马轼奏,昼夜时刻不宜改。下廷臣集议。监正许惇等言:“前监正彭德清测验得北京北极出地四十度,比南京高七度有奇,冬至昼三十八刻,夏至昼六十二刻。奏准改入《大统历》,永为定式。轼言诞妄,不足听。”帝曰:“太阳出入度数,当用四方之中。今京师在尧幽都之地,宁可为准?此后造历,仍用洪、永旧制。”[6]

(3)1635年,李天经又建议改用“顺天之数”

崇祯八年(1635)四月,李天经又上《乙亥丙子七政行度历》及《参订历法条议》二十六则:

……三曰日出入分,应从顺天府起算。盖诸方北极出地不同,晨昏时刻亦因以异。《大统》依应天府算,是以昼夜长短,日月东西带食,所推不准。今(1635)依顺天府改定。[6]

(4)明亡,《大统历法》终究未能实施,“顺天之数”也未及采用

……至(崇祯)十六年(1643)第二月止有惊蛰一节,而春分中气,交第三月合朔之后,则第二月为闰正月,第三月为第二月无疑。时帝已深知西法之密。迨十六年三月乙丑朔日食,测又独验。八月,诏西法果密,即改为《大统历法》,通行天下。未几国变,竟未施行。本朝(指清朝)用为时宪历。[6]

7 关于明制简仪上地平日晷的制作

7.1 关于“改正型的日晷”的猜想是合理的

由以上讨论我们已经知道,在明代的中、后期,政治中心不管是实际上还是名义上都已移到了北京,但作为钦天监的主要工作之一,守时和报时的时间标准,还一直用的是南京的“应天之数”。作为北京钦天监的主要工作之一,在其测时的工作中,对于用简仪或日晷得到的实测数据,每次都须得将“顺天之数”换算为“应天之数”,即相应的南京地方时间。这是一类重复而繁琐的工作。到明代末期,西法日晷已经传人东土,钦天监也已可以用西法日晷来检测时间。然而放置在北京的普通的西法日晷,只能直接读取北京的地方时间,还需作一定的经度差改正才能换算到南京的地方时间。而如果能在日晷上直接读出相应于南京的地方时间,显然就要方便得多。而为此只要将晷盘上的刻线转动一个相应的角度就可以了,这就是本文前面所介绍的那种“改正型的日晷”或“换算型的日晷”。

由此我们认为,到明代末期,钦天监的工作人员和负责人想要制作一架使用方便的“改正型的日晷”应是一种很自然的思路,而这一想法最后能得到崇祯帝的“恩准”,也完全是可能的,因为其时“帝已深知西法之密”。

也由此我们认为,我们关于紫台明制简仪上地平日晷的“午正线偏东约二度左右”之“用意”的“猜想”——是“为了在北京的观测能直接读取相应于‘南京的地方时间’,即南京的地方真太阳时时刻”——是合理的;这应该就是一架可作经度差改正的“改正-换算型的日晷”!

7.2 关于简仪地平日晷的制作年代

(1)此地平日晷不可能是清代的作品

“作地理经度差改正”,在北京的日晷上直接读取“南京的地方真太阳时”,只是在明代才有必要;而在清代时,不仅没有必要,此种“改正”甚至是“忌讳”的。

(2)此地平日晷应该制作于明代末期

应该是在利玛窦“打入”明朝宫廷,甚至是徐光启主持礼部(1630)以后,特别是在李天经主持历局(1633)以后的作品。

(3)明代末期制作过几个皇家日晷?

据《明史·天文志一》记载,明代末期制作过的若干仪像:

崇祯二年(1629),礼部侍郎徐光启兼理历法,请造象限大仪六,纪限大仪三,平悬浑仪三,交食仪一,列宿经纬天球一,万国经纬地球一,平面日晷三,转盘星晷三,候时钟三,望远镜三。报允。([1],1268页)

崇祯七年(1634),督修历法右参政李天经言:

辅臣光启言定时之法,古有壶漏,近有轮钟,二者皆由人力迁就,不如求端于日星,以天合天,乃为本法,特请制日晷、星晷、望远镜三器。臣奉命接管,敢先言其略。([1],1268页)

现今简仪上的地平日晷,是否就是以上两批仪象中的四台日晷之一,还是另外申请特批建造的,尚有待进一步查考。而我们则倾向于认为,极有可能就是在此期间(1629→1634→1644)制作建造的。

7.3 可能参与、主持该日晷制作的人员

明代的官员徐光启、李天经等;西洋的传教士龙华民、汤若望、罗雅谷等。也有待进一步查考。

8 结论和讨论

由本文以上的探讨和分析,我们可以得到以下的结论:

(1)在整个明代,国家所用的官方标准时间,一直是相应于南京地方时的所谓“应天之数”。

(2)明制简仪上的“日晷盘之午正线实不确对方位盘之子而偏东约二度左右”,并非是“绘刻不精”,而是当年的设计制作者有意为之的,这是一种“(经度差)改正-换算型的日晷”,其目的就是为了在北京的观测就能直接读取相应于南京的地方时间。

(3)本文开始时曾提及,关于“偏东约二度左右”的原因,李鉴澄认为可能是由于当时用磁针测定南北方向时的磁偏角误差所致,而高平子在引述时即已基本上表示了否定的意见:“磁偏之说亦未必然耳”。

我们又进一步查阅了有关的史料,认为“磁偏之说”完全可以排除,因为明代时不仅已经知道有关“磁偏”的概念,而且已经知道其时北京的磁偏角是5°40'(与现代值一致):

指南针,术人用以定南北,辨方正位咸取则焉。然针非指正子午,曩云多偏丙午之间。

……以法考之,各地不同。在京师则偏东五度四十分。若凭以造晷,冬至午正先天一刻四十四分有奇,夏至午正先天五十一分有奇。([1],1263页)

而且北京地区的磁偏角与“二度左右”相去颇大,因此不可能是造成午正线偏差的原因。

此外,对于另外几个有关的问题,我们也可以作以下的讨论说明:

8.1 关于“十二时九十六刻之法”

这是本文一开始就引述的高平子的第一个疑问:

……何以於日晷盘忽见此制?意者此殆清代西法既用之后所添刻歟?现在我们认为这个问题已经解决,因为在利玛窦等引入西法日晷时也同时引入了此种刻度方式,并非到清代才有的。

8.2 关于南京和北京的地理经度之差

现在我们知道,南京与北京的地理经度之差为2°.4。而在晷盘的时间刻线上,所用的经度差值实际是1°.8,并非《明史·天文志一》中的数据“偏东一度”,这应是在设计该地平日晷时已有了新的数据,其误差也已经小了些。

8.3 关于“改正型的日晷”的时间刻线

前面我们说到,为了在此种“改正型-换算型日晷”上直接读取相应观测所在地的经度λ之东的某个λ(0)经度线上的时间,那么方位盘的方位刻线就应相对于日晷盘的时间刻线向逆时针的方向转动一个角度Δλ(=λ(0)-λ),当然也可以将日晷盘的时间刻线相对于方位盘的刻线向顺时针的方向转动一个相应的角度。粗看起来,这两种方法是等效的,但实际上准确的方法应是前者,而第二种方法将会使晷针的指向偏离北极方向相应的角度,从而产生一定的观测误差,虽然这一误差不大,最多也只有几分钟的量级。

现今在简仪的地平日晷上我们看到的就是第二种方法,从而使晷针的指向也不是北天极,而是偏向了北天极以东1°.8的方向上。我们认为,对于这一误差,当时的设计制作者应该也是知道的,但之所以还是采用了第二种方法,其原因主要应该是当时对于报时的精度要求不会太高,而当时的壶漏、轮钟、候时钟等守时设施的精度也不可能太高。

此外,如果要采用第一种方法,就得在原有的时间刻线外侧再加上一圈换算的或改正的时间刻线(顺次向逆时针方向转动),这样不仅会使刻线复杂,而且在观测时还可能发生干扰。

作者也曾设计过几个“改正型-换算型的日晷”,也正是此种经历,把我们的思路引向了上述“作地理经度差改正”“猜想”的探讨。

2001年作者为河北邢台郭守敬纪念馆设计制作的一个赤道式日晷(“邢州日晷”,图6)就是其中之一。由于赤道式日晷的时间刻线是均匀的,比地平日晷的时间刻线要简单得多,我们采用的换算或改正刻线就是第一种方法。

该日晷晷盘内层的多圈都是普通日晷的时间刻线,由这些刻线上读出的时间都相应于邢台的地方真太阳时。要想把邢台的地方真太阳时换算成(邢台之东的)北京标准时间(λ=120°E)的地方真太阳时,就得作经度差的改正。而晷盘最外侧的三圈则是作了经度差改正的换算或改正刻线。邢台的地理经度为λ=114°30'E,与北京的地理经度之差为:

由图6我们可以看到,晷盘最外侧两圈的刻线相对于内圈的刻线向着逆时针的方向转动了5°30'。由此相应的时间差改正为Δt=22分钟。在最外侧两圈的时间刻线上,我们读出的时间就是相应于北京标准时间的经线上的地方真太阳时了。

图6 邢台郭守敬纪念馆的赤道式日晷,一个时间差改正为Δt=22分钟(最外圈的时间刻线向逆时针方向转动了5°30')的“经度差改正-换算型日晷”

致 谢 在本文的探讨分析过程中,作者与卞毓麟、孙小淳和石云里等先生都作了有益的讨论,得到了不少启示;本文中的插图和照片均为陈向阳先生绘制和拍摄,在此一并表示衷心感谢!

1 明史·天文志一[M]//历代天文律历等志汇编.北京:中华书局,1975.

2 陈遵妫.中国天文学史[M].上海:上海人民出版社,1989.1783.

3 高平子.明制简仪上之日晷盘考[J].宇宙,1934,5(5):67~71.

4 邓可卉,李迪.中国计时仪器通史·古代卷[M].合肥:安徽教育出版社,2011.326.

5 罗思.天文学手册[M].北京:科学出版社,1985.

6 明史·历志一[M]//历代天文律历等志汇编.北京:中华书局,1975.3527~3553.

A Textual Research about the Deviation of the Scribed Scale Lines on the Horizontal Sundial Attached to the Abridged Arm illa Built during the M ing Dynasty and the Correction for the Longitude Difference

LIU Yan,ZHANG Yang

(Purple Mountain Observatory,CAS,Nanjing 210008,China)

There is a horizontal sundial built according to Western astronomy as an attachment of the Abridged Armilla now preserved by the Purple Mountain Observatory.The Abridged Armilla is a famous ancient Chinese astronomical instrumentbuilt during theMing Dynasty.As for the pasthistory of this horizontal sundial,most scholars over the last100 years believed that itwas added during the Qing Dynasty.There remains a major unresolved question about the scribed scale lines on the surface of this horizontal sundial.Between the scale lines for the high noon and themeridian there is an angle of deviation.The high noon line is deviated eastwards from themeridian line for about2 degrees.The doubt is why there is such a deviation angle?With a comprehensive textual research on this doubt,the authors conclude that the deviation angle of about 2 degrees corresponds to the difference between the geographical longitudes of Nanjing and Beijing cities,and itmust be designed by themaker intentionally.The authors note that during the whole Ming Dynasty,the official China standard timewas Nanjing local time(named as“Time of Ying-tian”)rather than Beijing local time(named as“Time of Shun-tian”).In order to directly and conveniently readout Nanjing local time through the scribed scale lines on this sundial in the city of Beijing,the longitude difference of the two citiesmust be taken into consideration when building the sundial.Such a longitude difference is just in accordancewith the deviation angle of about2 degrees as expressed by the scribed scale lines on above-mentioned sundial.During the last stage of the Ming Dynasty,the Chinese astronomers had already known something about geographical longitude and set up the concept of time difference between locations of different geographical longitudes.So it is reasonable to conclude that this sundialmust have been built in Beijing during the last stage of the Ming Dynasty rather than during the Qing Dynasty.

the Abridged Armilla,horizontal sundial,deviation of scribed scale lines,correction for the time difference

N092:P1-092

A

1000-0224(2014)03-0285-13

2014-03-12;

2014-05-09

刘炎,1943年生,江苏海门人,副研究员,主要研究太阳物理、天文学史。张旸,1971年生,江苏洪泽人,副研究员,主要研究人造天体轨道力学、天文科普教育。

国家自然科学基金(项目编号:11020302)