大跨度公铁合建三塔悬索桥方案设计及关键技术研究

刘清江

(中铁第四勘察设计院集团有限公司 武汉 430063)

公铁合建桥不仅能够共用桥位,充分合理地利用土地、河流和空间,与分别建桥相比,还减少了基础工程,而桥梁在跨越大江大河时,深水基础造价几乎要占全桥造价的40%,加之公路、铁路桥梁构造的优势互补性将使公铁合建桥的材料用量远小于相应的2座独立桥梁之和。综合以上因素,建造公铁合建桥可节省材料和施工费用,具有很好的经济性[1-2]。

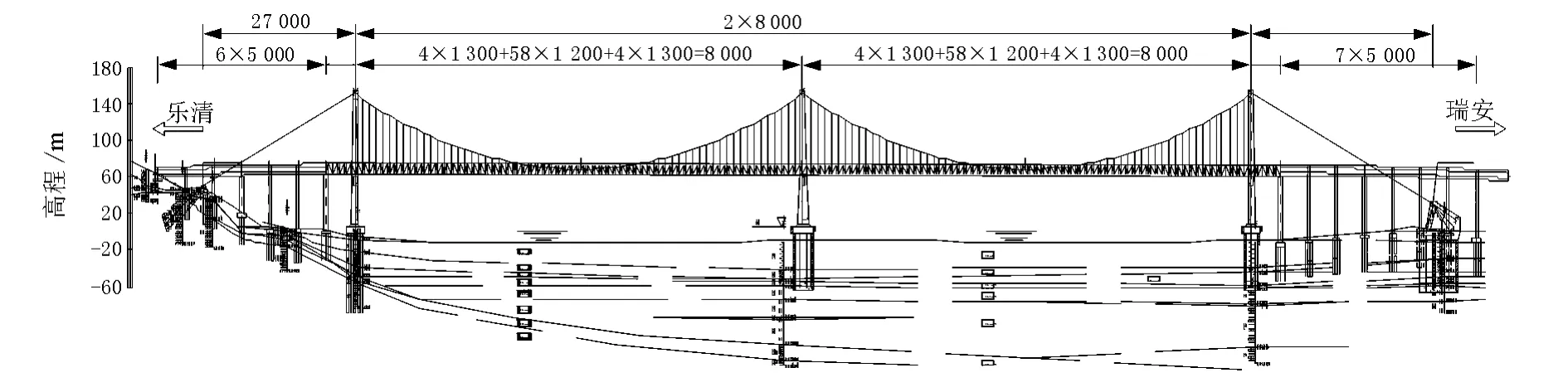

瓯江北口大桥位于温州市瓯江出海口,目前为工程预可行性研究阶段,主要对公铁合建方案进行研究,拟定主桥采用三塔钢桁梁悬索桥,布置双层桥面,主梁跨度布置形式为52 m+800 m+800 m+52 m。桥型布置图见图1。

图1 52 m+2×800 m+52 m三塔悬索桥总体布置图(尺寸单位:mm)

三塔悬索桥是在两塔悬索桥主跨的中部多设一个主塔以减轻主缆和两端锚碇受力的全新结构形式,虽然都是以悬索为承重结构的桥梁,但因为多了一个中塔和一个主跨,结构行为特征与普通两塔悬索桥显著不同[3]。中主塔在纵向只是一个通过鞍座支承主缆的竖向支点,主缆越过边塔顶后经过一个主跨,再从中塔顶通过,主缆对中塔的约束作用远小于常规的两塔悬索桥主缆对边塔的约束。

1 公铁合建桥梁桥面布置形式

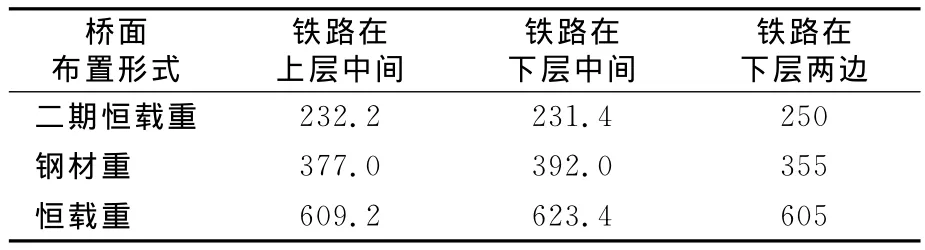

合理的公铁合建桥面布置形式能有效减少结构重量、节约空间,同时改善桥梁的整体受力。该桥方案设计主要分析了以下3种桥面布置形式:①双层桥面,铁路在上层中间:主桁宽度43.6 m,梁高10.6 m;②双层桥面,铁路在下层中间:主桁宽度45.7 m,梁高11.3 m;③双层桥面,铁路在下层两边:主桁宽度46.8 m,梁高10.2 m。计算结果表明,3种桥面布置形式均能满足结构受力要求,铁路在下层中间时用钢量最大,恒载总重也最大。铁路在上层中间时桥面总宽最小,为43.6 m,铁路在下层两边时桥面总宽最大(见表1),为46.8 m。综合考虑方案经济性、与引桥的衔接性,以及截面形式对全桥受力的影响,拟采用双层桥面,铁路在下层中间的桥面布置形式,见图2。

表1 不同桥面布置形式重量表 k N·m

图2 双层桥面,铁路在下层中间(单位:mm)

2 主塔设计

(1)中主塔。对于三塔悬索桥而言,中塔具有与传统的两塔悬索桥较大的区别,中塔在任何工况下,均要求保证主缆在中主鞍座间不发生相对滑移,否则会造成整个体系的破坏[4]。然而中塔两侧均是主缆的柔性约束,在活载非对称作用下,若中塔刚度较小,中塔顶两侧主缆不平衡水平力较小,主缆的抗滑移安全系数易于实现,但加载跨主缆垂度大,主梁的挠跨比较大,行车安全不易保证;如中塔刚度大,主梁的挠跨比易于满足要求,但中塔顶主缆不平衡水平力大,可能因鞍槽与主缆股束间的摩擦力不足而造成滑移。根据全桥总体分析,中塔在顺桥向的结构刚度,应是既有恰当的可挠曲性,又有足够的抗弯刚度。因此,与传统的桥塔不同,三塔悬索桥的中塔一般采用钢塔,亦可考虑钢混组合塔。

(2)边主塔。边主塔采用门式混凝土塔,塔柱高145 m。塔柱间设2道横系梁,塔柱采用带有倒角的箱形断面,纵向宽9~13 m,下塔柱横向底宽9 m,壁厚1.4 m,上塔柱横向顶宽6.0 m,壁厚1.2 m。塔柱采用钢筋混凝土结构,横梁采用预应力混凝土结构,边主塔采用C50混凝土。

3 主塔基础设计

(1)中塔基础。中塔墩位处地质较差,水深较深,中塔活载作用下的弯矩较大,最合适的中塔基础形式为沉井基础,沉井总高度70.0 m,共设置15个隔仓。沉井基础计算结果表明,基础最大偏心距为3.695 m,抗倾覆稳定系数为4.723,抗滑稳定系数为29.052,均满足相关规范要求。

(2)乐清侧边塔基础。考虑乐清侧北边塔基础为船厂的废桩区,沉井基础下沉困难,故采用群桩基础。桥塔基础采用42根直径280 c m钻孔灌注柱桩基础,桩长66 m。按照最不利工况计算,桩长为66 m,要求桩基最小嵌岩深度为9 m。

(3)灵昆侧边塔基础。灵昆侧南边塔基础所处位置地质较差,采用沉井基础是相对经济的方案,沉井总高度70.0 m,共设置10个隔仓。

4 锚碇基础设计

(1)灵昆侧锚碇基础。灵昆岛侧锚碇采用沉井基础,沉井标准断面(除底节外)纵向长度72.8 m,横向宽度66.8 m,底标高-61.5 m,进入卵石层1.5 m,埋深61 m。底节纵向长度73.2 m,横向宽度67.2 m,高度10 m,为钢筋混凝土外包钢壳结构。

(2)乐清侧锚碇基础。主桥乐清侧锚碇位于龙蛇山山坡上,基于锚锭区的地质条件,乐清侧锚碇分别采用重力锚、隧道锚和及复合式锚(锚杆+隧道锚)3种方案比选,复合式隧道锚基坑开挖深

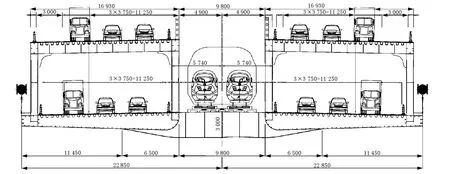

图3 中塔刚度对塔顶位移的影响

图3 、图4结果表明,随着中塔纵向刚度的增加,中塔塔顶纵向位移大幅减小,特别是当中塔刚度增加1倍时,中塔顶位移减少1倍左右,而随着中塔刚度的逐渐增大,下降的趋势变缓。边塔纵向位移随中塔刚度的增加呈增大趋势,当刚度由原刚度增加到8倍时,位移增幅约为15.4%。中塔顶纵向水平力变化范围较大,增加约55%,在倍数λ较小区域增幅较快,随着λ增加到一定值,增速变缓;而边塔的水平力变化范围较小,增加度变浅,且开挖方量小,只有3.5万m3,锚塞体长度变为35 m,锚索长度为20 m,施工难度相对较小。综合考虑技术可靠性、施工难度、工程造价等,乐清侧锚碇采用复合式隧道锚形式。

5 三塔悬索桥关键技术研究

5.1 中塔刚度对三塔悬索桥位移和内力的影响

中塔初始抗弯刚度为K1,为了突出中塔刚度对结构受力的影响,保证其他参数不变,中塔纵向刚度以倍数λ计,采用大型有限元软件对全桥进行静力分析,在活载作用下,边塔、中塔纵向位移及水平力结果见图3、图4。15%左右。

图4 中塔刚度对塔顶水平力的影响

结果表明,随着中塔纵向刚度的增加,全桥竖向刚度逐渐增大,而随着中塔刚度越来越大,主梁刚度增速变缓。由此可知,增加中塔刚度可有效改善全桥竖向刚度。

5.2 矢跨比对悬索桥受力的影响

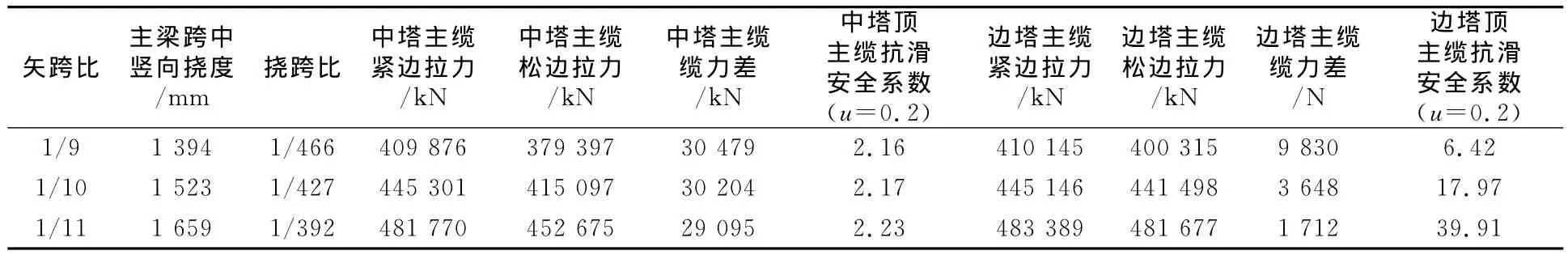

保持孔跨不变,通过修改主缆矢高,研究矢跨比对结构静力的影响,结果见表2。

表2 挠跨比及主缆抗滑移安全系数的变化

由表2可见,随着矢跨比的减小,主缆内力增大,最不利活载作用下,中塔顶两侧主缆内力更加均匀,主缆缆力差减小,尽管包角减小,主缆抗滑移安全系数仍然增大,但主梁竖向下挠也相应增大。因此,在中塔刚度不变的情况下,减小矢跨比,可以增大中塔主缆的抗滑移安全系数。同理可以认为,在矢高不变的情况下,增大主跨跨径,可以取得增大中塔顶主缆抗滑移安全系数的目的,而且由于跨径增大,同时有助于控制住主梁的挠跨比。

5.3 中塔高度对悬索桥受力的影响

普通两塔悬索桥,两塔高度一般是等高的,三塔悬索桥设计时中塔可以比边塔高或者低,从全桥景观性来考虑中塔高程略大于边塔高程可增强桥梁的线形美观。但是中、边塔高度不同会导致结构线形的变化,对全桥的结构受力也会产生影响。随着中塔高度的增大,中塔主缆抗滑移安全系数增大,但主梁竖向挠度也相应增大,中塔纵向位移增加,结构整体刚度降低。因此,进行中塔相对高度设计时,中塔不能比边塔高太多。

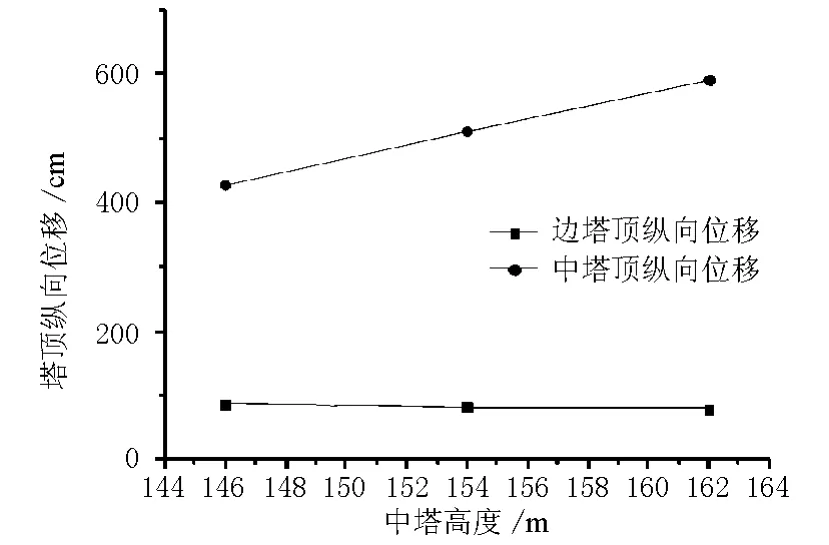

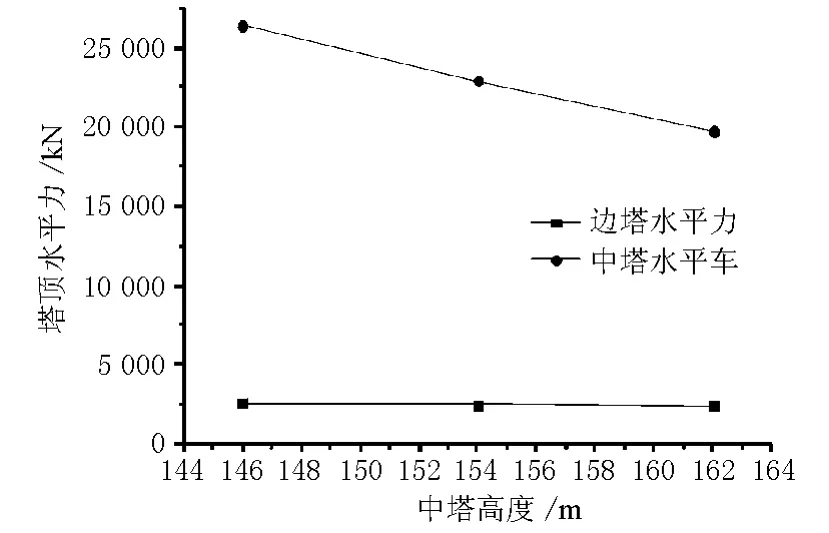

中塔高度对塔顶位移及水平力的影响见图5、图6。

图5 中塔高度对塔顶位移的影响

图6 中塔高度对塔顶水平力的影响

由图5、图6可见,随着中塔高度的逐渐增高将出现以下趋势:

(1)中塔纵向位移都呈增大趋势,增加约38%,中塔顶水平力逐渐减小,减小约25%,这就可以使得中塔弯矩和塔根弯矩大幅减小,对中塔和桥塔基础受力有利。

(2)边塔纵向位移变化很小,边塔顶水平力也逐渐减小,减小约8%,影响不大。

由此可见,当为控制中塔底内力,在位移值允许的情况下可适当增加中塔高度。

6 结论

(1)应综合考虑桥梁边界条件进行公铁合建桥梁桥面布置形式的选择。

(2)三塔悬索桥的中塔在顺桥向的结构刚度,应具有恰当的可挠曲性,又有足够的抗弯刚度,一般可采用钢塔,亦可考虑钢混组合塔。

(3)应根据场地条件合理确定悬索桥基础及锚碇形式。

(4)三塔悬索桥的边塔顶受到边缆的有效约束,边塔自身刚度对结构整体刚度影响较小;而中塔受到主缆的纵向约束不足,中塔刚度对结构的整体刚度影响显著。

(5)主缆矢跨比对结构刚度有影响,减小矢跨比可以有效增加结构整体刚度,但又会使主缆的抗滑安全系数变小。

(6)中塔加高,可以有效降低中塔底弯矩,但会使塔顶位移增大。

大跨度公铁合建桥梁投资较大,应对结构设计的主要参数进行充分比选。中塔设计是三塔悬索桥的关键问题,在三塔悬索桥设计过程中,要将中塔刚度和高度控制在合理范围内。

[1] 孟凡超.悬索桥[M].北京:人民交通出版社,2011.

[2] 严国敏,周世忠.现代悬索桥[M].北京:人民交通出版社,2002.

[3] 杨 进.泰州长江公路大桥主桥三塔悬索桥方案设计的技术理念[J].桥梁建设,2007(3):37-39.

[4] 万田保,王忠斌,韩大章,等.泰州长江公路大桥三塔悬索桥中塔结构形式的选取[J].世界桥梁,2008(1):1-4.