能值生态足迹模型应用——以甘肃省武威市为例

高新才,马 丽

(兰州大学 经济学院,甘肃 兰州730000)

一、引言

21世纪人类社会发展的文明成果应该以生态文明的形态体现出来。当前,在经济急速发展的时代,资源环境问题已经成为制约人类经济发展的瓶颈。如何正确处理人与经济、人与资源环境三者之间的关系,是顺利实现区域可持续发展的战略问题。十八大报告提出,“把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设等各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。”从十五大报告明确提出实施可持续发展战略到十八大再一次强调生态文明建设的重要性,足以说明党中央进行绿色发展、循环发展、低碳发展,可持续发展的决心。本文在响应国家实现生态文明的指导方针前提下,尝试应用能值生态足迹理论衡量、分析武威市的生态占用和能源消耗情况,并通过测算武威市的可持续发展状态,期望为改善当地的产业结构提供理论依据。

武威市位于河西走廊地区东部,是甘肃省乃至西北地区最具优势的天然绿色农产品的生产基地,对甘肃省的社会经济持续发展起着重要的支撑作用。其气候属典型的大陆性气候,年平均气温7.8℃,极端气温最高36.6℃,最低-29.8℃。降水量60—610毫米,蒸发量1 400—3 010毫米,日照时数2 200—3 030小时,无霜期85—165天。面积33 249平方千米,常住人口1 819 700人,聚居着汉、藏、回、蒙古等38个民族。武威矿产资源种类多、储量大、品位高,有各类矿点100多处、30多种,探明储量的矿种有15种,约占全省已发现矿产的23%。武威市是一个多民族聚居、人口密度较大、水资源严重缺乏、生态环境极其脆弱的地区,其生态环境问题在西北地区具有一定的典型性,因而如何实现武威市社会经济与人口、资源、环境协调可持续发展,建设美丽武威,关系到甘肃省乃至西北地区的全面发展,是政府和学者们关注的焦点,这也正是本文选题的意义所在。

二、能值生态足迹相关研究介绍

国内学者赵晟(2004年)率先尝试将能值理论应用到甘肃省生态经济系统中[1],对甘肃的可持续发展程度进行测算,以便评估环境资源对经济造成的具体影响,首次跨越了生态足迹模型土地生产能力的局限,并在其后的计算中得出,传统生态足迹结果为1.74hm2,能值足迹为5.15hm2[2]。张芳怡(2006年)首次提出将能值理论与生态足迹模型相结合,用能值转换率将生态经济系统中的各种能量流换算成相应的土地面积,放弃了以往模型使用均衡因子和产量因子来做转换率,最后通过比较得出生态赤字和生态盈余,来度量该区域的可持续发展状况[3]。其他学者同样应用能值生态足迹模型开始对各地的可持续发展状况进行度量,主要研究尺度分为全国[4]、省级[5]、市级[6]、县级[7]、区级[8],同时,学者王明全(2008年)将以前传统生态足迹模型的计算结果与引进能值理论后生态足迹模型的计算结果进行对照,发现与研究区域可持续发展状态的衡量结果一致,但是后者得出的计算结果更为准确,能更真实地反映区域情况[9]。此外,也有学者逐渐对能值生态足迹模型做了不同程度的补充和完善。刘淼等(2008年)提出了区域能值足迹法,使得生态足迹的计算能进一步能反映区域实际情况和技术进步,并选取岷江上游1982—2002年的数据为样本分别采用:生态足迹方法、能值生态足迹方法、改进的能值生态足迹方法,使用3种不同方法进行计算分析。而区域能值足迹法在应用中加大了统计和处理数据的难度[10]。赵志强等(2008年)学者在考虑人组织生产的生态承载力的前提下,将人的劳务价值、区域资源进出口都纳入系统,进行了开放系统下的能值生态足迹研究,真正体现了可持续发展评价模型的综合性、全面性,把人力资源的利用和提升当地生态承载力紧密结合[11]。张雪花,李建等(2010年)提出了能值生态足迹整合模型,把实体产品产出和虚拟产品供给纳入了生态承载力的计算中。在生态足迹的计算中,首次考虑了废弃物排放造成的污染,并将废弃物的生态足迹纳入天津市生态足迹计算范围,拓展了产品类型,使生态足迹的计算结果更加精确[12]。张东华(2012年)研究昆明地区生态系统安全时重点计算和分析了昆明市2003—2010年水资源生态足迹状况,此种方法的应用对分析严重缺水型城市的生态安全有举足轻重的作用[13]。

综上所述,能值生态足迹模型的应用范围之广可见一斑,对于区域可持续发展状态的度量越来越细化,越深入,而模型发展也更成熟完善。本文是在以上前人研究成果的基础上,应用改进生态足迹模型试图对武威的可持续发展能力做出度量,试图探索当地的可持续发展瓶颈并对症下药。

三、模型介绍

(一)生态足迹模型(EF)

1992年,加拿大生态经济学家 William Rees最先提出了生态足迹概念[14],其后在他的博士生Wackernagel的研究下形成了完整的生态足迹模型,并对模型的成立赋予一定的假设前提[15]。基本计算原理,首先依据生产力大小的不同,在生态足迹帐户计算中,将生态生产性土地划分为6类:耕地、林地、草地、水域、化石燃料地、建筑用地的需求面积,建立生态资源、能源资源账户两个子账户,然后应用当量因子(即均衡因子)得到各类项目生态生产性土地面积,加总后得到人类消费资源占用的生态足迹面积(单位hm2);其次计算出该地区实际的自然资源量即生态承载力,用产出因子将其转换成相应的土地的面积,根据世界环境与发展委员会建议扣除12%的生物多样性保护面积后,得到区域总的生态承载力面积(单位hm2);最后将两者进行对比,得出该区域处于生态盈余或者是生态赤字发展状态。

公式中i为消费商品和投入的类型;Pi为i种消费商品的平均生产能力;ci为i种商品的人均消费量;Ai为人均i种交易商品折算的生物生产面积;N为人口数;ef为人均生态足迹,EF为总的生态足迹。

公式中EC、ec为总生态承载力和人均生态承载力;Aj、Rj、Yj分别表示j种人均生物生产面积、均衡因子、产量因子。

(3)生态盈余/赤字

当生态承载力面积超过生态足迹面积时,则出现生态盈余,为正值;反之当生态足迹面积超过生态承载力面积时,则为生态赤字,结果为负值。若生态足迹与生态承载力相等,则出现生态平衡,结果为零。

(二)能值生态足迹模型(EEF)

由H Todum在20世纪80年代后期提出的能值理论。经过不断发展和改革,通常在计算中把能源包含的太阳能纳入能值生态足迹模型计算中,利用全球能值密度和区域能值密度得出能值生态承载力和能值生态足迹[16],然后再进行比较从而确定区域发展水平的方法,从一定程度上弥补了生态足迹模型没有将可更新资源纳入系统评价的不足之处。太阳能值的单位为太阳能焦耳(Sej),是太阳能和能量转换率的乘积。

(1)全球平均能值密度

P为全球平均能值密度,GEI全球年均总能值,GEC为全球土地总面积。

(2)能值生态承载力的计算

计算能值生态承载力时与传统生态足迹模型不同的是考虑了很多可更新能源,只有可更新能源使得生态承载力、区域发展具有连续性[17]。当然依照现有的技术和条件,并不是所有的可再生能源都能被开发、利用,因此,一定程度上可能高估了地球的能值生态承载力。但是我们仍然将太阳能、风能、雨水化学能、雨水势能、地球旋转能等作为集中可更新资源的能值。

EEC表示区域的人均能值生态承载力,e表示区域人均可再生资源的能值,P为全球平均能值密度。扣除12%的用作保护生物多样性的生态承载力(摘自WCED)。

(3)能值生态足迹的计算

用能值转化率,将消费的能量转化为太阳能值,除以该地区的总人口得到人均太阳能值,最后换算成对应的耕地、林地、草地、化石燃料地、建筑用地的面积,求和即为该区域消费的生态足迹[18]。计算公式为:

其中P代表区域能值密度,是区域总能值与区域土地面积的比值。

EEF表示人均消费的生态足迹;i表示资源类型;ai表示第i种资源的人均生态足迹;Ci表示第i种资源的人均太阳能值。

四、能值生态足迹模型应用

(一)数据整理

首先根据《甘肃省发展年鉴(2012年)》和《武威统计年鉴(2012年)》中的数据资料,将原始资料划分生产项目,主要划分为生物资源和能源资源账户(初级工业产品)。生物资源细分为粮食和水产品等22种产品(根据各地的情况具体产品品种有差异)为生物资源账户产品,能源资源账户选取了煤炭等8种主要的初级工业产品。依据生态足迹分析方法仍然把地球表面的生物生产性土地分为6大种类,包括耕地、林地、草地、水域、建筑用地、化石燃料用地。其中小麦、玉米、棉花、油料作物、蔬菜对应的土地利用类型为耕地;水果、苹果、梨、葡萄、红枣、杏子、桃子对应的土地利用类型为林地;猪肉、牛肉、羊肉、禽蛋、奶类绵羊毛、山羊毛对应草地;水产品对应水域。

(二)武威市能值生态承载力

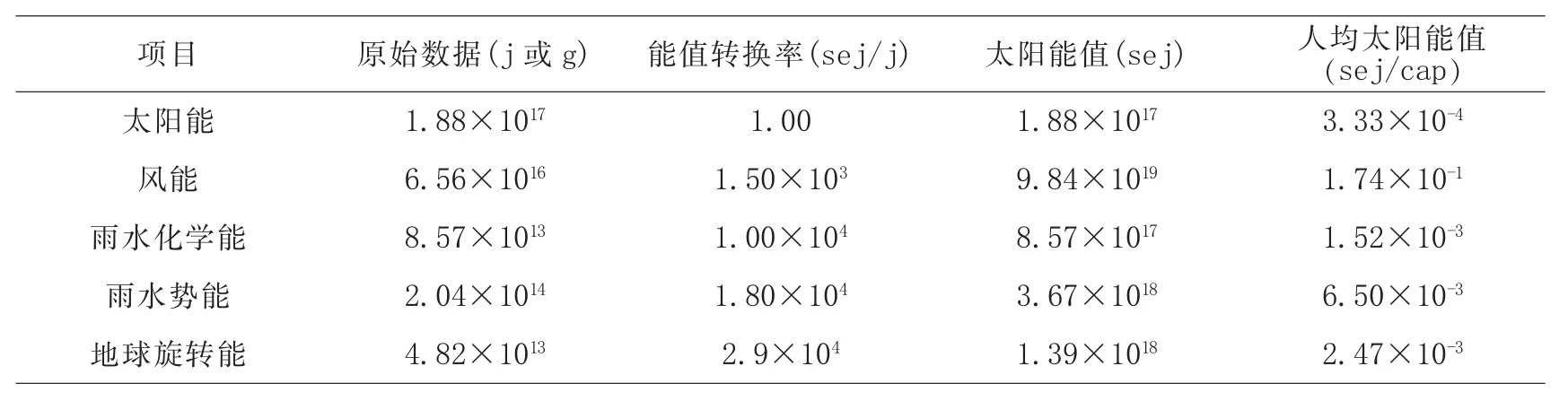

本模型中一般主要计算了太阳能、风能、雨水势能、雨水化学能、地球旋转能,为避免计算重复,同一性质的能量只选取其能量最大值。由于此研究区域不靠近海,所以没有计算潮汐能。P为全球平均能值密度(sej/hm2),GEI为全球一年的自然能值输入(sej),GEC为全球土地面积(hm2)。根据 Browm的研究可知[19],全球年均总能值为1.583×1025sej,全球土地面积为5.10×1010hm2,因而可计算出全球平均能值密度 P为3.104×1014sej/hm2[20]。

武威市土地总面积为3.33×107hm2,2011年末总人口为181.97万人。应用能值改进生态足迹模型,分别计算武威市2011年生态足迹和生态承载力,最后对结果进行比较。首先计算各种可更新资源的太阳能值,为避免重复计算,以其中最大能值作为区域总能值。在具体计算过程中,太阳能值=原始能量值×能值转换率,得到风能的太阳能值最大为9.84×1019sej,如表1所示。因此将风能作为武威市可更新资源总能值,除以区域总人口由此可以得到人均可更新资源能值为5.41×1013sej,根据(4)式对武威市人均生态承载力进行计算,采取全球平均能值密度为3.104×1014sej/hm2。得到其计算结果为人均生态承载力为0.174hm2/cap,扣除12%生物多样性保护面积之后为0.153 hm2/cap。文中所用的能量转换率参照已有研究结果[21]。

表1 可更新资源太阳能值

(三)武威市能值生态足迹

将武威市可更新资源总能值除以该区域土地面积就可以得到区域能值密度为2.95×1015sej/hm2。生物资源消费账户分为农产品、畜产品、林产品和水产品等四大类,将各种生物资源的消费量通过基于能值分析的生态足迹模型转化为提供这类消费需要的生物生产面积。然后根据(5)式分别计算出武威市2011年度各种消费账户项目的人均生态足迹为3.15 hm2/cap,详细计算结果如表2和表3所示。其中生物资源账户的人均生态足迹为1.45 hm2/cap,能源资源账户的人均生态足迹为1.70hm2/cap。

表2 能源账户能值生态足迹

表3 生物资源账户能值生态足迹

(四)万元GDP生态足迹计算与资源利用效率分析

指产生每万元GDP所占用的生态足迹,表示研究区域内每增加一万元的生产值所需要的生态足迹大小,即每万元生产所消耗的自然资源及生态服务的量。测算结果能较好地反映资源利用效率。万元GDP生态足迹越大说明资源利用率越小,反之,万元GDP生态足迹越小则资源的利用率越大[22]。这一指标主要用来象征资源利用效率上的差异程度。万元GDP生态足迹的计算公式:

万元GDP生态足迹=总人口生态足迹÷GDP

2011年武威市的GDP为2 728 505万元,人均生态足迹为3.15 hm2/cap,得到武威市的万元GDP生态足迹为2.10 hm2/万元。可以看出,武威市每一万元生产值所消耗的自然资源及生态服务量较大,资源的整体利用效率较低。

(五)生态压力指数计算及生态安全等级评价

生态压力指数也称生态足迹强度指数,表示单位生态承载力面积上所能承载的生态足迹[23]。生态压力指数的计算公式:生态足迹强度指数 =生态足迹÷生态承载力

依据兰叶霞(2006年)的研究成果,将生态压力指数划分为6个等级。生态压力指数小于0.50很安全,0.50-0.80较安全,0.81-1.0稍不安全,1.01-1.50较不安全,1.51-2.00很不安全,大于2.00极不安全。武威市人均生态承载力为0.153hm2/cap,人均生态足迹为3.15hm2/cap,则生态压力指数为20.58。区域的生态安全受到威胁,且EFI大于2越多,表示生态不安全的程度越高。依据武威市2011年生态压力指数的状况处于极不安全等级,需对当地的生态环境给与高度重视。

五、计算结果分析

(一)表2与表3的计算结果

2011武威市人均生态承载力为0.153hm2/cap,人均生态总足迹为3.15 hm2/cap,人均生态赤字为-2.997hm2/cap,表明武威市生态足迹明显超过了原有的生态承载力。其中所占比例最大的是能源用地(99.85%),其它土地类型从大到小依次为草地(49.6%)>耕地(45.2%)>林地(5.18%)>水域(0.39%)>建筑用地,表明化石燃料用地、草地、耕地、林地和水域的环境负荷较大,武威市主要以能源、畜牧产品、农产品的消费为主,目前的发展处于不可持续状态。

(二)能值—生态足迹模型与传统模型计算结果的比较

表4 传统生态足迹模型计算结果

将改进后模型和传统生态足迹模型的计算结果进行比较。结果表明,引进能值改进后模型计算出的人均生态承载力值是0.153 hm2/cap,传统生态足迹模型计算出来的人均生态承载力是0.625hm2/cap,二者相差4.1倍;改进后的人均生态足迹为3.15hm2/cap,人均生态足迹是改进后的可利用的人均生态承载力的20.6倍;传统方法得出的人均生态足迹为3.61hm2/cap,改进后的和改进前的人均生态足迹相差0.46 hm2/cap。其中生物资源账户人均生态足迹是2.08 hm2/cap,初级能源账户的人均生态足迹是1.53 hm2/cap。而改进后的生物资源账户的人均生态足迹为1.45 hm2/cap,能源资源账户的人均生态足迹为1.7hm2/cap。改进前和改进后差距较小。改进后的人均生态赤字为-2.997hm2/cap,改进前的人均生态赤字为-2.9 885 hm2/cap,二者较为接近。传统生态足迹模型中人均生态足迹构成比例中,化石能源用地所占比例最大约为42.2%,然后依次为耕地(36.2% )、草地(20.3%)、林地(1%)、建筑用地和水域最小,同样体现了武威市的消费主要体现在对能源以及农产品、畜产品的消费上(详细计算结果参见表4)。传统模型计算生态承载力和生态足迹方法引进均衡因子和产量因子,使得计算结果低估了实际承载力和生态足迹。而改进后的计算基础是具体产品的产出值,能全面地计算不同土地类型的综合性产出。本文测算出武威市的平均能值密度是2.95×1015sej/hm2,同样的计算方法得到甘肃省能值密度是5.65×1009sej/hm2,全国平均能值密度1.32×1011sej/hm2[24]。三者进行比较得出武威市的能值密度远高于甘肃省和全国平均水平,说明武威市经济系统开发程度处于较高的水平,面临较大的环境压力。

六、结语

本文运用基于能值改进的生态足迹模型以及传统的传统的生态足迹模型分别计算了武威市的生态足迹和生态承载力,均得出生态足迹超出了生态承载力,当地处于不可持续发展经济状态的结果。但是,在实际计算过程中遇到的问题有:例如武威市的当归、党参等其他中药材产量没有纳入到本地产品生物资源账户的计算中来,因为没有相应的能量折算系数和能量转换率去转换,使得最终的计算结果低估了生态足迹值。此外,由于当地的数据资料有限,各种资源产品的分类较粗,一些资源项目数据缺失,依据甘肃省的相应项目进行了简化处理,使得最终得到的能值人均生态足迹和能值生态承载力比实际情况都偏小。因此,引进能值理论改进后的生态足迹模型的指标体系也需进一步加强,以便更好地为研究区域提供更加完整和科学的依据。

[1]赵晟,李自珍.甘肃省生态经济系统的能值分析[J].西北植物学报,2004,(3):464-470.

[2]Zhao S,Li Z Z,Li W L.A modified met hod of ecological footprint calculation and it is application[J].Ecological Modeling,2005,185:65-75.

[3]张芳怡,濮励杰,张健.基于能值分析理论的生态足迹模型及应用—以江苏省为例[J].自然资源学报,2006,(4):653-659.

[4]高阳,冯喆,王羊,李双成.基于能值改进生态足迹模型的全国省区生态经济系统分析[J].北京大学学报(自然科学版),2011,(11):1089-1096.

[5]李成英,陈怀录.基于能值生态足迹的青海省耕地可持续发展研究[J].青海师范大学学报(哲学社会科学版),2010,(5):33-39.

[6]狄乾斌,张海红.基于能值模型大连市2005-2010年生态足迹动态研究[J].资源开发与市场,2012,(10):894-948.

[7]张清华,韩梅,杨利民.1949-2008年吉林省乾安县能值生态足迹的动态研究[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2012,(5):173-178.

[8]谢霞,王宏卫,塔西甫拉提·特依拜.基于能值理论的艾比湖地区生态足迹分析[J].干旱区资源与环境,2010,(6):21-25.

[9]王明全,王金达,刘景双.两种生态足迹方法的应用及其结果差异分析—以吉林省乾安县为例[J].资源科学,2008,(12):1897-1903.

[10]刘淼,胡远满,常禹.基于能值理论的生态足迹方法改进[J].自然资源学报,2008,(3):447-457.

[11]赵志强,李双成,高阳基于能值改进的开放系统生态足迹模型及其应用——以深圳市为例[J].生态学报,2008,(5):2220-2231.

[12]张雪花,李建,张宏伟.基于能值—生态足迹整合模型的城市生态性评价方法研究—以天津市为例[J].北京大学学报(自然科学版),2011,(3):344-352.

[13]张东华.基于生态足迹改进模型的昆明市生态安全评价研究[D].云南:云南财经大学.

[14]Rees W E.Ecological footprints and appropriated carrying capacity:what urban economics leaves out.Environment and Urbanization,1992,(2):121-130.

[15]Wackernagel M,Onisto L,Bello P,et al.National natural capital accounting with the ecological footprint concept.Ecological Economic,1999,29:375-390.

[16][24]燕子,基于能值生态足迹模型的武汉市生态安全研究[D].武汉:华中师范大学,2012.

[17]王建源,陈艳春.基于能值分析的山东省生态足迹[J].生态学杂志,2007,(9):1505-1510.

[18]蓝盛芳,钦佩,陆宏芳.生态经济系统能值分析[M].北京:化学工业出版社,2002.

[19][21]朱玉林.基于能值的湖南农业生态系统可持续发展研究[D].长沙:中南林业科技大学,2010.

[20]Browm M T,Herendeen R A.Embodied energy analysis and emergy analysis:a comparative view[J].Ecological Economic,1996,(3):219-235.

[22][23]兰叶霞.基于生态足迹的江西省生态安全时空动态定量研究[D].陕西师范大学,2006.

——以湖南新晃县(2006年~2015年)为例