近代长三角地区打工妹就业路径探析

池子华

近代长三角地区打工妹就业路径探析

池子华

本文以长三角地区为中心,对近代打工妹群体就业路径进行考察。社会网络或者说社会资本,在打工妹求职过程中的作用非同一般,社会关系网甚至成为她们求职的“路径依赖”,在其职业生涯中不断得到强化。另一方面,用工单位主动“出击”招工,根据职业的性质寻求打工妹的“职求”路径,同样不能小视。招工是“职求”的基本途径,而在招工名义之下,形成了多种模式或路径,其中委托代理、“养成”招工、招考为基本模式。同时,劳务中介也为她们进入劳动力市场“牵线搭桥”,提供了另外的选择。劳务中介在近代长三角城市中最常见者莫过于荐头店和职业介绍所。如果说荐头店是打工妹从家庭走向家庭的桥梁的话,那么职业介绍所则为打工妹从家庭走向工厂、企业等更广阔的领域搭建了平台。

近代 长三角地区 打工妹 就业路径

近代长三角地区是打工妹最为集中的地区。她们无论来自长三角本区,还是区外,都渴望谋得一份职业,或者被职业配置到适合她们的岗位上,如时人所说,“很显然的,女工在合乎她们性格的职业里就业,也许是其中一个重要的解释。还是人选职业?抑或是职业选人?……出于职业的性质,而挑选着不同的人来从事生产,为什么女工多集中在纺织工业中,而在其他的工业如机器印刷等就很少了?不是可以说明职业挑选着不同性别的工人吗?”[1]陈达:《我国抗日战争时期市镇工人生活》,〔北京〕中国劳动出版社1993年版,第518页。这里的“人选职业”、“职业选人”固然是就打工妹的职业状况而言,但另一方面,“人选职业”和“职业选人”,换句话说“求职”和“职求”的过程,也非一帆风顺,特别是“求职”的历程,曲曲折折,充满艰辛。“人选职业”——“求职”,体现出打工妹的主动性,而“职业选人”——“职求”则体现出用工单位的主动性。路径不同而“异曲同工”,都是为了实现人与机器或者说人与物质生产资料的结合。本文就“人—机”结合实现的路径进行探索,以揭示打工妹群体在长三角劳务市场上的沉浮。

一、社会关系网络的路径依赖

在进城务工的打工妹群体中,个体的自主进入和随家庭的迁移,都占有相当的比重,这从1933年国民政府实业部中央农业实验所对全国22省农民“离村”进城规模调查统计中可以折射出来,统计资料经简化,列如表1[1]《农情报告》第4卷第7期(1936年7月),第173、177-178页。:

从这个统计可以看出:(1)地处长三角地区的江苏省全家离村流入城市者占该项的67.2%,也就是127087.3家635436口,其中城市打工和城市谋生的农民工合计为48.5%,也就是91722.2家458611口;江苏离村青年男女流入城市者占该项的72.7%,按一家有一人离村计算,则489327人中有355741人流入城市,这其中,城市打工和城市谋事(即农民工)两项合计为57.4%,计280874人。(2)同属长三角地区的浙江省,全家离村流入城市者占该项的62.7%,也就是46049.4家230247口,其中城市打工和城市谋生的农民工合计为43.5%,也就是31948.1家159741口;浙江离村青年男女流入城市者占该项的69.3%,按一家有一人离村计算,则150886人中有104564人流入城市,这其中,城市打工和城市谋事(即农民工)两项合计为52.8%,计79668人。(3)江浙两省合计全家离村进城打工和谋事的农民工平均为45.5%,青年男女独自进城打工和谋事者平均为55%,均超过全国平均水平。其中江苏省尤为“抢眼”。(4)尽管针对长三角地区的统计不够精确,如非长三角地区的江苏淮北地区无法剥离,也没有区分性别,但个体的自主进入和随家庭的迁移这两种形式都很普遍,则是毫无疑问的。长三角地区进城打工和谋事总数超过百万的农民工中,根据已有研究[2]池子华:《近代“打工妹”群体研究的几个断面》,〔南京〕《江海学刊》2010年第5期。,打工妹显然超过一半。

表1 农民工进城务工规模量化表

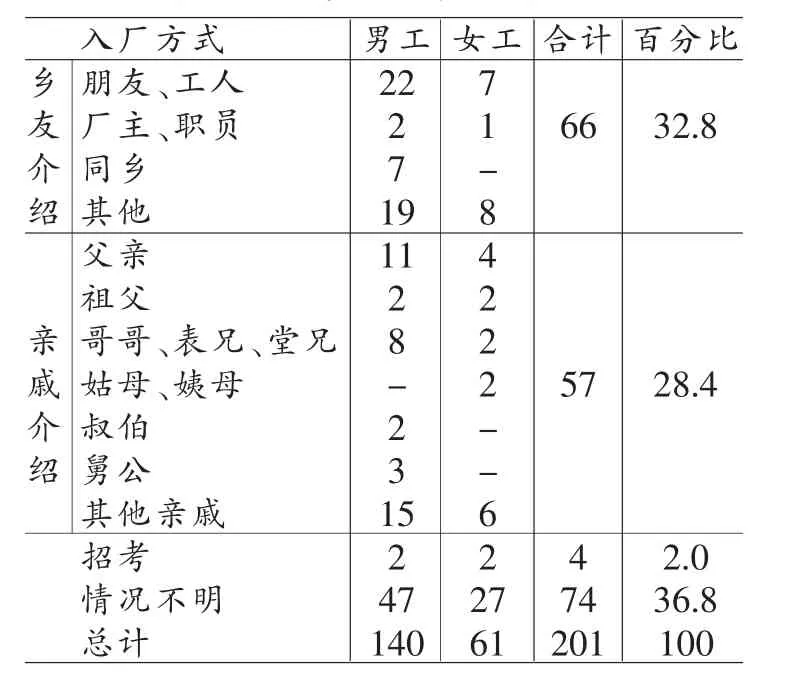

自主或“随(家)迁”进城务工的打工妹,走出熟悉的乡村,来到陌生的城市,那么她们是通过什么样的途径“求职”实现“人—机”结合的呢?陈达先生的调查,给我们呈现出这样一幅“关系网”,如表2[3]陈达:《我国抗日战争时期市镇工人生活》,第512页。:

表2可见:(1)由乡友介绍入厂者为最多,计66人,占32.8%,次为亲戚介绍者,有57人,占28.4%,而招考入厂者仅4人,占2.0%。(2)具体到女工,乡友介绍和亲戚介绍各16人,分别占女工总数的26.2%,两项合计即超过了50%。(3)虽然我们无法得知打工妹在女工中所占比例,但可以肯定地说,通过乡友、亲戚亦即社会关系网络实现求职目标,是最主要的路径。这一结论,从卢汉龙先生的追踪调查中可以得到证实,如表3[4]卢汉龙:《上海解放前移民特征研究》,《上海社会科学院学术季刊》1995年第1期。:

表3所列统计结果,尽管不是针对打工妹的专门调查,但85%以上来自“农民”和“非技术性工人”,打工妹自然也在其中。统计说明:(1)通过亲戚朋友的社会关系网络获得第一项工作占绝大多数,总体达70%以上,这与表2所反映的情况是吻合的。(2)男女在社会关系的利用上各具特点,男性工作以亲戚介绍居多,女性以朋友介绍居多,这种情况的出现,按照卢汉龙先生的解释,“这是和男女来沪的先后不同有关。因为男的一般比女的先来上海,或先设法找工作。所以一般讲来,一家之中第一位出来的往往是依靠亲戚找工作,在沪立足后再靠朋友为家中其他人介绍工作。”这种解释具有一定的合理性,但不应忽视的事实是,在以轻工业为龙头的长三角地区,打工妹求职比打工仔更具有优势,机会多,成功率高,通过打工妹扩编关系网络,是顺理成章的。(3)无论是男是女,利用市场关系来直接找到第一份职业并不多见。表中通过“应聘”、“报考”、“自己开业”等市场方式获得职业的总数大约占十分之一。这与表2“招考”的情况类似。由此可见,“解放前的上海,虽然市场化程度可以堪称全国第一,但在谋业渠道上所反映出来的经济关系还是相当的传统”[1]卢汉龙:《上海解放前移民特征研究》,《上海社会科学院学术季刊》1995年第1期。。上海如此,长三角地区其他城市的情况可想而知了。

表2 上海工人的入厂方式

表3 解放前来沪移民获得第一项工作的途径

上述事实说明,社会网络或者说社会资本,在打工妹求职过程中的作用非同一般,社会关系网甚至成为她们求职的“路径依赖”,在其职业生涯中不断得到强化。

社会网络是社会行动者(social actor)及其间的关系的集合,也可以说“一个社会网络是由多个点(社会行动者)和各点之间的连线(行动者之间的关系)组成的集合”[2]刘军:《社会网络分析导论》,〔北京〕社会科学文献出版2004年版,第4页。。而这种社会网络的利用,是中国社会的一大特色,如费孝通先生所说:“社会关系是逐渐从一个一个人推出去的,是私人联系的增加,社会范围是一根根私人联系所构成的网络。”[3]费孝通:《乡土中国生育制度》,北京大学出版社1998年版,第26、30页。由于这种文化传统的根深蒂固,即便在市场化程度最高的近代长三角地区,打工妹求职依然寻此“捷径”。总体如此,也有许多“个案”可以验证这一点。

个案一:博古夫人刘群先,1907年生于无锡北门外刘潭桥黄岸头村,“1924年,经村人介绍,刘群先至无锡庆丰纱厂做工,后转至申新三厂。1926年初,刘群先进德兴丝厂工作”。她是无锡工人领袖,美国著名记者埃德加·斯诺夫人在《续西行漫记》中给予高度评价,称之为“中国杰出的女工领袖”、“苏区妇女阵线的刚勇领袖”[4]钱耀兴主编:《无锡市丝绸工业志》,上海人民出版社1990年版,第270-272页。。

个案二:陈阿珍,来自绍兴,她告诉采访者说:“我的父亲在浦东开小铁定铺,母亲在(英美烟公司)浦东新厂三车间女拿摩温家里帮佣,因为家里开支不够,我十岁时,母亲就托那个拿摩温代我讨到了一块工牌,我就进新厂三车间做工了”,而且“三车间有不少工人和我一样是绍兴同乡,也都是通过那个女拿摩温祝阿珍以同乡关系介绍进去的。”[5]上海社会科学院经济研究所编:《英美烟公司在华企业资料汇编》第3册,〔北京〕中华书局1983年版,第1027-1028页。

个案三:上海永安绸厂女工某某,采访时30岁,未婚。当采访者问她谁介绍她进厂做工的,她回答说:“亲戚”[6]陈达:《我国抗日战争时期市镇工人生活》,第707页。。

类似上述案例不胜枚举,由此不难想见社会关系网络之于打工妹“求职”的重要意义。中国毕竟是一个“人情社会”,在这样的国情之下,与其说打工妹“求职”,不如说“求人”更贴切。

总之,在近代长三角劳务市场上,社会资源的开发与利用,导致社会行动者——打工妹社会关系网络的纠结缠绕,在阻滞人力资源市场化的同时,也使她们“作茧自缚”,产生“路径依赖”。这种情况表明,近代中国劳动力市场的正常发育成长,可谓“路漫漫”。

二、招工:“职求”的三种模式

通过社会关系网络“求职”固然是打工妹城市就业的主要渠道,但另一方面,用工单位主动“出击”招工,根据职业的性质寻求打工妹的“职求”路径,同样不能小视。经由此种路径,资方满足了用工需求,而打工妹则实现了进厂做工的目的。

招工是“职求”的基本途径,而在招工名义之下,却形成了多种模式或路径,其中下述三种是主要的:

模式之一:委托代理。

委托代理,就是资方委托工头“包揽一切职工招雇、解雇及发放工资等事,与职工有关的一切责任,都由工头承担。”[1]《支那经济全书》第11辑(1908年),第44页,见汪敬虞编:《中国近代工业史资料》第2辑下,〔北京〕科学出版社1957年版,第1236页。由此形成长三角地区乃至整个近代中国颇为流行的“包工制度”。

包工制度盛行于工厂、矿山、铁路、码头等许多行业,而在近代工业发达的长三角地区,更是招工的“路径依赖”。“在上海或其他工业中心,凡需要大量劳工的工厂,尤其是纺织工厂及外人所开设的工厂,招募工人,往往由包工头包办。”[2]刘明逵、唐玉良主编:《中国近代工人阶级和工人运动》第7册,〔北京〕中共中央党校出版社2002年版,第316页。上海甚至“直到1949年解放之前,这种包工制度仍是招工的主要形式”[3]〔法〕让·谢诺:《中国工人运动(1919-1927)》,见刘明逵、唐玉良主编:《中国近代工人阶级和工人运动》第1册,第617页。。许多打工妹正式通过这种形式被招入工厂的,她们被俗称为“包身工”。

包工制尤其盛行于打工妹集中的纺织业[4]齐武:《抗日战争时期中国工人运动史稿》,见刘明逵、唐玉良主编:《中国近代工人阶级和工人运动》第12册,第309页。,“在上海或其他工业中心的纺织工厂,大部分的工人是由包工头(如同在上海最著名的包饭作等)经手招募而来”[5]骆传华:《今日中国劳工问题》,上海青年协会书局1934年版,第218页,第218页。。如上海申新纺织公司第九厂,“全厂约有工人三千余,包身工约占一千二百人,由二十个包工头领带着”[6]《申新第九纱厂巡礼》(1936年6月27日剪报,缺报名),上海社会科学院经济研究所编:《荣家企业史料》上册,上海人民出版社1980年版,第575页。。这其中就有不少打工妹。

包工头在“招工的时候,有的是由厂方正式委托,代为招募”,有的因为包工头“在厂里有相当的地位历史,自行招募而来”。他们“多由厂方贴予旅费”,而后“至附近各乡引诱招募”[7]骆传华:《今日中国劳工问题》,上海青年协会书局1934年版,第218页,第218页。,谓到上海“住的是洋式的公司房子,吃的是鱼肉荤腥,一个月休息两天,咱们带着到马路上去玩玩,嘿,几十层楼的高房子,两层楼的汽车”,“做满三年,以后赚的钱就归你啦,块把钱一天的工钱,嘿,别人跟我叩了头也不替她写进去!咱们是同乡,有交情”[8]夏衍:《包身工》,《夏衍选集》第3卷,〔成都〕四川文艺出版社1988年版,第196页。。一些少女惑于他们的甜言蜜语被“引诱招募”入厂。

包工制是工业化初期较为普遍的劳动组织方式,有一定的合理性,自然不宜全盘否定[9]王处辉:《中国近代企业劳工组织中之包工制度新论》,〔天津〕《南开经济研究》1999年第5期。。但“这些工头,大都有地区恶势力,广有党羽。厂内工人都由他们介绍招收。他们纳贿受礼,作威作福,掌握工人的命运。这种工头制是带有严重封建色彩的,十分落后的体制”[10]邹春座:《二、三十年代无锡纺织厂改革封建工头制的斗争》,无锡市政协文史资料研究委员会:《无锡文史资料》第10辑,第73页。,与现代企业管理理念以及资本家追求利润最大化的经营理念大相径庭。因此,随着时间的推移,特别是20世纪30年代后,包工制日益式微。“很明显,这种制度对工人剩余劳动的剥削,要经过包工头分赃,这是资本家所不愿意的。今天,一方面失业工人增多了,另一方面农村破产涌到都市找工做的农民激增了,这样一来,资本家为了赚洋钱,取消了包工制,不怕麻烦的直接雇用工人进行生产了。”[11]朱邦兴、胡林阁、徐声编:《上海产业与上海职工》,上海人民出版社1984年版,第12页。包工制走向衰落势所必然。

模式之二:“养成”招工。

进入20世纪30年代,长三角地区工厂企业在用工制度方面进行改革,以期逐渐摆脱包工制度的“路径依赖”,为此许多工厂招收少年女工加以养成培训,形成所谓“新式管理制度”[1]永泰丝厂老员工1963年座谈记录,见高景嶽、严学熙编:《近代无锡蚕丝业资料选辑》,〔南京〕江苏人民出版社、江苏古籍出版社1987年版,第329页。,即“养成工制度”。

最初的养成工无异于包身工。民国时期,惠珊在《包身制女工的生活》一文中陈述,称:包身制有纯粹的包身制(普通为包饭)和变相的包身制(普通称为带饭)。“包饭的养成工——普通由包工头亲自到乡间(江北一带)去招募大批的小姑娘,年龄在十岁左右到十五六岁的为最多。”而“带饭的养成工——她们行动上的自由是没有像包饭的管理得那样严厉,经济的收入也不受包工头的管辖,也没有和家属订过什么契约,这班女工有的是期满后的包饭女工,有的与包工头有直接或间接的亲戚关系的,或同乡关系的,或朋友关系的”[2]惠珊:《包身制女工的生活》,原载《妇女生活》第1卷第4期,见全国妇联妇运室编:《中国妇女运动史资料(1927-1937)》,〔北京〕中国妇女出版社1991年版,第441、443页。。从这段陈述中可以看出,包身工就是养成工,养成工就是包身工,名异实同,都是打工妹或打工妹的后备军。

1925年五卅运动前,养成工制度“这种劳动形式,在上海各纱厂中极为通行,当时许多日本厂如公大、内外棉、喜和等几乎全为养成工制”。五卅运动中,养成工制度受到巨大冲击,但制度本身并非一无是处。要提高打工妹生产技能,进行职业指导和技术培训显然是必要的。正因为如此,“养成”招工成为20世纪30年代长三角地区企业改革的重要内容而被提上日程。其中无锡“华新制丝养成所”、“私立无锡纺织人员养成所”、申新三厂的“女工养成所”,就是一个个典型。这里以申新三厂的“女工养成所”为例加以说明。

表4 申新三厂养成女工年龄分组

荣氏资本集团为“切实推行标准工作法起见”,于1932年首先在无锡申新三厂建立养成工制,以后陆续推广到申新系统各厂[3]许维雍、黄汉民:《荣家企业发展史》,〔北京〕人民出版社1985年版,第116页。。养成所招工“限定年龄自十五岁至二十岁,具有初小或高小程度,品性纯善,身体强健,能耐劳苦,且身材高度以达五十四吋者为合格”[4]上海银行:《申新一、二、三、五、八厂调查报告》(1934年),上海社会科学院经济研究所编:《荣家企业史料》上册,第509页。。为此,申新三厂专门制定了《女工养成所入所规程》8条,规定“以考试制取之,考期及人数,视各部之需要而定”;“入所资格,须身体健康,思虑清楚,品性温和,举动灵敏,更以读书二年至四年者为相宜”;“报名须亲自来厂登记,家长如能同来更好”;“考试课目,为持久心、记忆力、触觉、辨别、目力、体格检查、谈话等,如入学二年以上者,兼考国文算学”;“考试及格者,当与家长保人来厂领取保证书填写,限三日内交回”;“入所前须备齐最近三月内所用之衣裤鞋袜,及常用物件,如雨伞雨鞋面布牙刷木梳剪刀针线等,并带零用钱少许”;“入所后静候管理员训话,并派寝室床位衣箱,及发给被褥枕席面盆漱口杯饭单等,但一经收到,须切实当心,不可遗失,或自由更换”;“入所日起,五日内有所不愿,可清算膳食费回家,过此,则履行保证书”[5]申三管理处:《申新第三纺织公司劳工自治区概况》,《无锡杂志》1934年《劳工专号》,第10-11页。。根据1934年的统计,申新三厂养成工的年龄分组如表4[6]资料来源:申三管理处:《申新第三纺织公司劳工自治区概况》,《无锡杂志》1934年《劳工专号》,第12页。:

从表4可以看出,被招的养成女工中,女童不计,16-20岁的打工妹占多数,达60%。换句话说,养成工招收的对象主要为打工妹。

养成工易于控制,而且技术提高快,有利于加强劳动管理和推广新技术。况且养成工不发工资,预备工工资通常比正式工人低15%左右,但几乎都是顶岗生产,因而直接给资本家带来额外好处[7]严克勤、汤可可等:《无锡近代企业和企业家研究》,〔哈尔滨〕黑龙江人民出版社2003年版,第159-160页。。华新制丝养成所开办的5、6年内,仅养成工培训期内提供的无偿劳动,就相当于支付1500个工人3年的工资[1]《无锡永泰丝厂史料片断》,无锡市政协文史资料研究委员会:《无锡文史资料》第2辑,第64页。。资本家热衷于招收“养成工”,直接经济利益的驱动,显然不能忽视。

模式之三:招考。

招考,一般通过发布用工需求的公告“广而告之”,以广招来。如1901年宁波机器织布局扩大生产规模,“遍贴招纸,广招女工”[2]《中外日报》1901年11月21日,见汪敬虞编:《中国近代工业史资料》第2辑下,第690页。;1926年4月永泰丝厂由上海迁无锡,5月开工,鉴于工人缺乏,乃“采用贴榜招工,发给临时津贴5元的方法招揽工人。公告一出,果奏奇效,一时报名踊跃”[3]钱耀兴:《薛氏丝业资本集团之兴衰》,载茅家琦、李祖法主编:《无锡近代经济发展史论》,〔北京〕企业管理出版社1988年版,第72-73页。。如此等等,不一而足。

既名招考,当然要组织必要的面试,一般由“人事股”负责,有的企业成立“考工科”,其职能之一即为招工考试。如刘鸿生企业集团旗下的大中华火柴公司考工科为招考事宜专门制定了《工友进厂口试考问题》,有16题之多,如“你从前在哪里工作?做多少时候?”“那时你每天可得多少工资?够开销吗?”“你为什么脱离原有工作?”“你为什么要入本厂工作?希望得多少钱?”等等[4]上海社会科学院经济研究所编:《刘鸿生企业史料》上册,上海人民出版社1981年版,第354页,第354页。。企业根据对应试的打工妹口试考问情况,决定是否录用。除了这些“考问事项”外,还有“观察事项”7项,即面貌怎样?态度怎样?性情怎样?言语怎样?资质怎样?常识怎样?肢体有无残缺部分[5]上海社会科学院经济研究所编:《刘鸿生企业史料》上册,上海人民出版社1981年版,第354页,第354页。?经过“考问”和“观察”,有些女青年走进工厂企业,成为“打工妹”,尽管通过这种途径从业的人数不是很多,如前所述。

“求职”与“职求”在劳务市场上,显然是一种博弈,而供求规律的决定性影响不容忽视。虽然打工妹供不应求的情况时有发生,但供过于求的局面却长期存在。正因为如此,打工妹在职业生涯中的弱势地位难以改变。为谋得一份职业,请客送礼,寻常之极[6]无锡市地方志编纂委员会办公室编:《无锡近百年经济概览》,1986年内部印行,第357页。。至于明码标价,也不稀奇。1946年12月27日申新纺织厂赵阿荣投书《申报》,揭露招工“脱不了贪污的魔手”的“黑幕”[7]上海社会科学院经济研究所编:《荣家企业史料》下册,第682页。,类似这种现象,使打工妹求职成本面临难以承受之重。

三、从荐头店到职业介绍所

社会关系网络、招工是打工妹实现城市就业的主要路径,而劳务中介也为她们进入劳动力市场“牵线搭桥”,提供了另外的选择。劳务中介在近代长三角城市中最常见者莫过于荐头店和职业介绍所。

荐头店,有的地方称为“媒行”,有的地方称为“荐头行”,“苏州、上海、松江等处皆名曰荐头店”[8]《生活》第1卷合订本,第57页。。名称虽异,但均“以荐引男女佣工为业者”[9]《南京之荐头店》,《生活》第1卷合订本,第57页。,是一种职业中介。在近代长三角地区,这类职业中介雨后春笋般涌现,仅上海就有“两千家上下”[10]李次山:《上海劳动状况》,《新青年》第7卷第6号(1920年5月),第80页。。这些荐头店大多为苏州、无锡人所开,其中苏州人开的“姑苏老荐头店”尤为“吃香”——“在单间的房屋中,有的还设了一只泡开水的老虎灶,靠里摆着一张八仙方桌,几只椅子和几条长凳,扳壁上挂上一张月份牌,或者玻璃镜框里装上一张关公看《春秋》的画像。左右两条长凳上,坐上好几个中青年农村妇女,等候雇佣,这就是荐头店。因为是苏州人开的,就冠以姑苏两个字,门口挂一块招牌,日久多以姑苏荐头店为名,几如陆稿荐一样,加一个老字,自称为老牌。江北人和上海开的,相比之下似乎没有苏帮吃香,也冒充为苏帮,因为吴侬软语使人听起来有甜咪咪的感觉。”[1]马陆基:《旧上海的荐头店》,见施福康主编:《上海社会大观》,上海书店出版社2000年版,第171页,第172页,第172页,第173页。

荐头店何以如此兴盛?或认为“上海弹丸之地,自道光以来,日盛一日,顿成都会”,而“风气浮华,起居舒适,直无一户不有佣趁之人”[2]《申报》光绪九年八月初七日,见李文治编:《中国近代农业史资料》第1辑,〔北京〕三联书店1957年版,第922页,第922页。,产生对女佣的需求;或说雇佣佣人者大多是老板、买办、官僚、寓公、遗老、大亨、闻人、老鸨及从外地逃避来沪的地主、富商,还有笔耕的作家文人,他们寓居上海,“总得有人伺候……于是荐头店就应运而产生到发展”[3]马陆基:《旧上海的荐头店》,见施福康主编:《上海社会大观》,上海书店出版社2000年版,第171页,第172页,第172页,第173页。。这些因素固然重要,但随着近代工业的发展和人口的城市化,家政服务市场广阔,驱动这一传统职业中介走向繁荣,也是势所必然的。

从事家政服务,同样是打工妹的一条谋生途径,因天时地利人和,她们主要来自长三角本区域,《申报》报道称,“苏(州)乡来者为最伙,航船往来,几于如水赴壑”[4]《申报》光绪九年八月初七日,见李文治编:《中国近代农业史资料》第1辑,〔北京〕三联书店1957年版,第922页,第922页。;《时报》也报道说,“上海近年以来,人口日增,所需佣工亦日多,苏、松、常、镇、扬等地乡妇之赴沪就佣者,岁不知几千百人。”[5]松颠:《去乡十八年之佣妇》,《时报》1927年2月14日。

荐头店“待雇佣者大多来自江浙两省的农村妇女和姑娘,中青年男子绝少”[6]马陆基:《旧上海的荐头店》,见施福康主编:《上海社会大观》,上海书店出版社2000年版,第171页,第172页,第172页,第173页。。因此,从某种程度上说,它的服务对象基本上是来自长三角地区的农村女性,其中相当一部分是打工妹。

开店缘何叫荐头,专供仆役作曹邱。倘能合得东家意,两面皆须索报酬[7]叶仲钧:《上海鳞爪竹枝词》,见顾炳权编:《上海洋场竹枝词》,上海书店出版社1996年版,第297页。。

荐头店几乎专为女佣提供职介服务,许多打工妹正是通过这一渠道找到了“饭碗”。

荐头店都是私人所开的“夫妻店”,鱼龙混杂,坑蒙拐骗之事时有发生,因此而引起的纠纷不在少数。如1923年4月在苏州就发生这样一件事情:“桃花坞贝绅家女佣前日下午出外购物,一去不归,经贝姓检查,失去银帐钩一付,银练一条,绉纱夹裤一条,华丝葛套裙一条。该佣妇系周哑子巷某荐头店所荐,遂唤该荐头到家责令赔偿,当经该荐头允即着保追查。旋该荐头向原保人陈银宝交涉,陈云人未去远,即可追交。翌日该荐头复往保人处追问,孰知陈亦避匿无踪。现贝绅责令荐头将人交出,否则照数赔偿,如果有意迟延,定须送官究追,因之该荐头惶急万分,不知若何设法料理也。”[8]《苏州晨报》1923年4月20日。类似情事,绝非个案[9]马陆基:《旧上海的荐头店》,见施福康主编:《上海社会大观》,上海书店出版社2000年版,第171页,第172页,第172页,第173页。。

荐头店遍地开花,但传统色彩浓重,与旧时“媒行”别无二致,且鱼目混珠,应加以取缔,以规范经营的职业介绍所取而代之,同时应多设妇女职业介绍所,为打工妹求职提供更多的机会。有评论指出:“我国向有一种荐头店系专门引荐工人者,此种机关类似职业介绍机关,惟其性质,系私人之营利。征收手续,以自利为标准,不顾求职者之利害,即经地方官厅之核准者,其办理亦不遵守合法之规定,且对于职业与劳动之情形,亦不能应用科学方法,实行周密之考察。国家急宜设法取缔之为是。此外,虽有上海寰球中国学生会、上海职业指导所等亦为职业介绍之事务,然此种机关为普通之介绍,并不能称为专门经营职业介绍之机关。至于妇女职业介绍机关,尤为稀少,容或有之,其经营亦不合法。是以为妇女经济问题解决计,多设立妇女职业所,亦诚为不容迟缓之一事也。”[10]茹迺焘:《中国妇女经济问题》,〔北京〕中华书局1929年版,第43页。毫无疑问,职业介绍所的出现与发展,适应了社会发展的需要,更能体现出人力资源市场的时代性,也为打工妹拓宽了求职路径。“职业介绍所乃为工人代谋工作,并调剂劳工之供给与需要之机关”[11]国际劳工局中国分局:《国际劳工通讯》第2卷第1、2号合刊,第19页。。作为“代劳工谋工作者”,职业介绍所“在我国似不多见,惟荐头店,为妇女谋家庭役务者,即甚多,但前者亦日见发达”[1]国际劳工局中国分局:《国际劳工通讯》第2卷第1、2号合刊,第21页。。如果说荐头店是打工妹从家庭走向家庭的桥梁的话,那么职业介绍所则为打工妹从家庭走向工厂、企业、服务行业等更广阔的领域搭建了平台。虽然职业介绍所并非作为荐头店的“替代物”而出现的,但其“日见发达”,不能不对荐头店产生冲击。

职业介绍所出现的具体时间,史书中并没有明确记载,但作为一种新生事物,它必然伴随着近代长三角地区工业的快速发展和城市化的推进而“日见发达”起来,尤其是第一次世界大战期间,近代工业迎来“黄金时代”,包括打工妹在内的农民工如潮而至,职业介绍所“水涨船高”,出现强劲发展势头。正因为如此,1924年5月1日在广州召开的工人代表会议上专门通过了《组织职业介绍所决议案》,要求“职业介绍所由工会组织之,在政府立案,保证其有绝对权力”,“东家须承认职业介绍所有介绍工人职业之绝对权力”,“工人不得私擅介绍工友”,“东家不得擅用非职业介绍所介绍之人”,“学徒亦由此所介绍”[2]刘明逵、唐玉良主编:《中国近代工人阶级和工人运动》第5册,第49页。。这个《决议案》,表达了保护、规范职业介绍所的强烈愿望。为此,1931年12月3日国民政府实业部公布了《职业介绍所暂行办法》,加强对公私职业中介机构的管理。在此基础上,1935年8月7日,国民政府颁布了《职业介绍法》[3]刘明逵、唐玉良主编:《中国近代工人阶级和工人运动》第7册,第328-334页。,这是中国历史上第一部关于职业中介的专门法,意义重大。《职业介绍法》共分“总纲”、“职业介绍机关”、“介绍业者”、“罚则”、“附则”五章43条,较之《职业介绍所暂行办法》更为详细、具体,也更具有可操作性,如其中规定“职业介绍机关或介绍业者对于求职之妇女或未成年人,应就职业选择雇佣条件及其他与职业有关事项详予指导”;“职业介绍机关对于雇方及佣方不得以性别地域信仰等关系而为差别待遇,其介绍并须公开之”;“公设职业介绍机关对于发生团体纠纷之雇方及佣方,仍得继续行使其职务,但应先将纠纷事实告知关系人”;“公设职业介绍机关得提议并奖励以书面缔结劳动契约”等。特别值得注意的是,《职业介绍法》“为图职业介绍事务之联络统一”,要求“省、市、县得设置职业介绍机关,或附设于他机关,受中央劳动主管机关之监督”,同时对各省、市、县职业介绍机关的职责、权力、义务等都作了明确的界定,如“劳动需要及供给之调剂”、“劳动需要及供给状况之调查”、“关于劳动供给不足或过剩预防及救济方案之作成”等。而“私设职业介绍所应将其登记求职者之过剩或不足及其介绍事业之状况,向该管市县政府每月报告一次”。这样通过《职业介绍法》,国民政府构建起一个覆盖全国的职介网络,为包括长三角在内的打工妹求职构筑了较好平台。由此我们可以看到,在民工浪潮的推动下,人力资源的配置趋向合理、有序,劳动市场的管理渐趋成熟、完善。当然,由于监管方面的不力,《职业介绍法》并没有得到实实在在的贯彻执行[4]池子华:《近代农民工调控模式的城市视点》,〔福州〕《福建论坛》2007年第6期。,尽管如此,职业介绍所远较荐头店规范,也为打工妹求职开辟了新的路径,对我们今天规范劳务中介市场也具有借鉴意义。

总之,通过社会关系网络、招工、职业中介机构等多条路径,打工妹走进长三角各城市,务工经商。尽管求职之路坎坎坷坷,但为了改变自身境遇,她们依然前赴后继,为生活而打拼。

〔责任编辑:肖波〕

池子华,苏州大学社会学院历史学系教授 215123