超现实的缤纷色彩

华 彬

超现实的缤纷色彩

华 彬

近年对于新工笔的尝试和研讨日趋热烈,无论理论界如何众说纷纭,相信绘画史的演变推进首先归功于个体绘画者尝试的点滴,不断锐意创新,不断思考变化,才能有新的绘画形式成型,理论画评只能是紧随其后的不断诠释解读。纵观近二十年取得最大突破的无疑是工笔绘画,这似乎得益于对传统宫廷绘画和职业绘画的反思复辟,也得益于这一绘画形式更容易表现现代意识,更容易融合其他绘画形式的表现技法,水墨在此因其太过独立而同时失去了融合的能力,显得那么寡欢。在毕业创作中鼓励这一绘画思潮收到了学生的一致创作兴奋,也结出了他们的果实,新人类当然画新概念,老气横秋适合博物馆,这是否也是教学需要思考的新课题呢?

雅致 新工笔 超现实 情怀

一、迟到的雅致旅行

它确实是一场旅行,从与他们初识至今,我都在一点点收集每个人的性格和特征,恰似旅行观景点滴。我特别不善于记名字,但我对脸孔和作品的记忆特别深刻,所以经常直呼作品替代姓名;我们也确实一起旅行,在西北的一路颠簸中才开始构思设想需要面对的毕业季演出,以静态的魅力长久打动观者是我的冀望,当然这在当时看似更多的是奢望。

它很雅致,在经历了长时间的磨合后,其实每个心灵都最终产生了雅致的部分,分别只在于多少和强弱,这份雅致相信会感染终生,也必将感染周围。如果他们也感受到了这份心灵,毕业将是另一个雅致的开始,何来伤离?如果他们多年后重读这些雅致,相信一定会产生美好和欣慰,何来惋惜?

它稍稍迟到,问题在我,在长时间内没有给他们如这最后半年的影响,接手创作,接手方向选择,接手现状,都有点迟到。恰好我的眼疾帮我有更多时间压迫他们伏案,似乎产生的是一场迟到的集体静修,他们只是感觉完成修炼,我却看到了他们气质升华,一切都有种恰到好处的迟到安排。

最终他们相信了雅致的力量,回忆旅行的过眼云烟,惊奇迟到的安排,汇聚成我的奢望,让我感慨万千,这份雅致终可以传承蔓延。

一场戏剧正上演(韩菲、晏肖肖)

二、业余专业,只在心境

老祖宗在遣词造句方面真的是极尽推敲之能事,往往通过词面的理解就能明了其内在的深层含义。自两宋开始有文人水墨画的萌芽,发展到元明清终至巅峰,基本统治了整个画坛,文人画成为中国画的代替用词,这其实是现代美术史研究的极大误区,是严重的以偏概全。

“文人业余画”才是古人称呼文人水墨绘画的真正用词,而“业余”两字真是回味深远。字面解读,业余相对于职业画家宫廷绘画而言,基本应该是指绘画技术上的业余,对于线条和色彩体系的边缘玩耍成为文人水墨的主要发展方向,但其实宋元明清的文人画从职业绘画中不断学习技术,有些甚至并肩职业绘画技法;业余应该还指绘画时间和中心的不同,职业画家以此为唯一,文人画家以此为娱乐,心态状态都不一样;但最本质的不同应该还是绘画诉求和画面素质的完全不同,业余文人画以文绘画、以书法入画为重,诉求的是情怀和技法的青涩,以此区别于职业画家,对于美术史的话语权把控强化了这种发展诉求。

如此看来,业余在于情怀,业余在于技法的青涩,还在于画面背后文化与书法的支撑,失去了这些本源,文人画可能沦为四不像的尴尬玩耍,什么都想要往往什么也无法建立。时代变了,绘画主旨好像没变,文人的文人,职业的职业,各安天命。

音乐之于绘画是一个层面的艺术问题,同样面临诸多难题和领悟途径。绘画相对而言稍微“容易”一些,因为这是人类与生俱来的能力,这种表达语言早就存在于身体里面,只需要加以开发训练;音乐则不同,虽然也是与生俱来的能力,但仅限于人声音的部分,如果需要借助乐器表达,当中隔阂着演奏技巧这个鸿沟。而即使掌握了演奏技巧,还需要把乐器熟练到变成身体的自然组成才能随心所欲,才能表现情绪和感情,这在技术上相比于绘画要艰涩得多。当然指的是职业绘画,文人水墨似乎不存在这种障碍,水墨直抒胸怀是永远的核心,而非绘画技巧,信手拈来皆妙品,意在玩味乐趣,线墨色、形意境,都是玩味出真品,古典钢琴技法不是也被玩味成爵士了吗,都一个样。

常常思考相对技法要求更多的工笔重彩是否适合“业余画”这个的命题,是否可以在技法相对业余的学生毕业创作中糅合“业余味”和“精工细作”,如何找到创作指导的交界点,这和自己的创作构思似乎也异曲同工。“情怀”二字如闪电般映入眼帘,他们唯一青春无敌的便是更为丰富和朝气的“情怀”,唯有抓住情怀,才能表达他们的缤纷年华,也才会避免追究“垂垂老矣”的笔墨程式,这是一条另辟蹊径的实验,更是多情思者的盛宴。心有多大翅膀,创作便有多姿彩。

三、超现实的窗户

中国绘画体系之内的传承演变极其复杂,难穷毫厘,但总体来看,可分为三个层次:高手绘画技巧技术,以此为乐;绝顶高手绘画审美标准,抱负远大,思量深远;超越前两者的就是大师,大师玩的是平台,建立体系,后学者取其中一点发扬都可以成为大家,普惠天下。

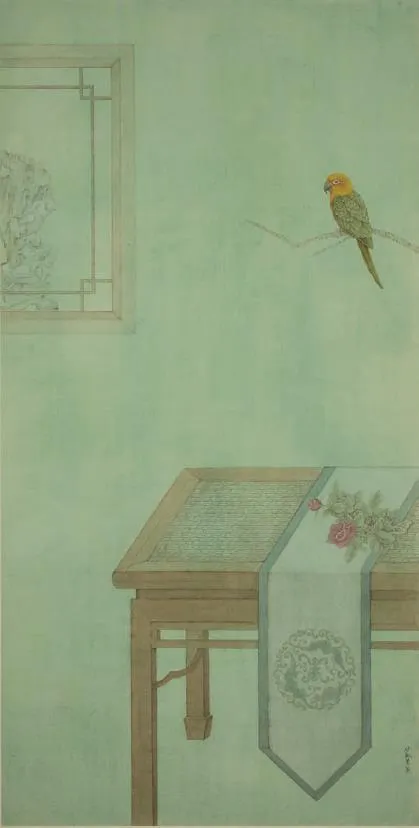

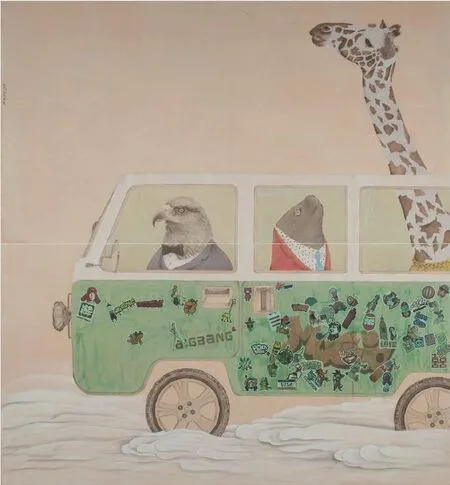

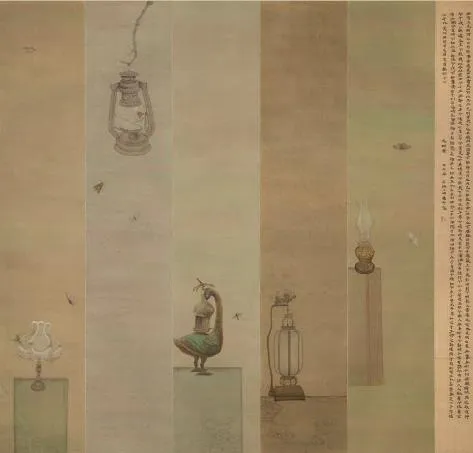

我鼓励的不是传统残宴的捡拾,更不是现成图式的重复,而是现代情怀的传统描绘,是有限的传统技法对于无限的现代性的绘制,这两种范畴的结合本身便具有相当的当代性。我不排斥设计、摄影、广告等形式的参与,我最鼓励的则是超现实概念的进入,因为这最影射他们这个年华的“白日梦”,也是我们追忆似水流年的感动所在。

始料未及的是他们最初反应出来的不适应感,长期禁锢的思维在无限广大的可能性面前显得无所适从,一次次的否定和鼓励,一次次的尝试和沟通,如一个初生牛犊般越走越快,越走越有了自己的节奏,终于如打开的超现实窗户一般,在不可能的地方产生了奇异的新世界,如梦境一般随意如愿,诠释着他们自己的合理性。

四、再回传统

传统的中国画其实是建立在模仿基础上的自我完善机器,一如各代名家巨星,无不从临摹仿制入手临着临着就有了自己的意识,也就自成一派了;从何时开始临摹成了罪孽,“似我者死”无非是害怕别人抢夺市场,“学我者死”还是心理不够自信!没有了临摹做媒延续画画规矩,好坏无定论,现代水墨无源之水好似必然!不破不立倒也合理,可很多时候毁就毁在这“破”习惯了,啥也不留,可啥也没建立,为的只是一破之爽吧!

笼(曾亚南、单锦景)

光明赞(杨柳)

午后娴静(张琪、张慧)

墙(李浪、薛文祥)

花房(赵闻、陈虹)

绘画一道变得自由太多,可缺少了技巧也就进不了门坎,沦为儿戏,这种两难永远存在。

在打开构思的超现实之窗后,伏案具体的过程便如工程一样,需要严谨的思维和一丝不苟的步骤考量,无论是线条的组织或者缤纷的色彩设置,都需要一个提前的设置和准备,这和一挥而就的水墨有天壤之别,这是一种偏理性的情绪释放,难在保持技法的同时不损失情绪的贯穿,不是醉酒似的无忌,而是品茶似的静修,没有优劣之分,有的是目标通达中的差异途径。

自古对于线条的重视是性命交关的事情,还总结了各种描法线形,一用笔就要达到对于线条的各种讲究,这几乎也是中国画的根本命脉。但仔细想想,似乎对于所有线条而言,几乎没有一个人可以打保票说什么是好的什么是不好的,透着神秘色彩,就如同那个“气韵生动”一样,讲了上千年,还是没有参透,云里雾里。中国水墨绘画这种对于单纯元素本身的审美僵化直接导致了自我边缘化,流落成自我赏玩的玄学。其实线条仅仅只是留存用笔用墨动作的轨迹,只不过中国画系统强化了这种轨迹的突出表现力,而单独的线条本身并不存在孰优孰劣的差异。线条所结合的造型、线条构造产生的空间分割、线条自身墨色变化和物象间的意趣等等关系才是决定线条好坏的决定因素。

色彩之道,在传统水墨中向来就比较弱势,这一方面源于中国画颜料的透明特征和“随类赋彩”的祖训;另一方面还主要在于文人水墨特意的规避色彩特征,因为重彩向来都是宫廷和职业画家的专利。这种取向直接导致文人水墨在色彩上的短板,而在水墨线条上的一方独大。现代绘画环境与文化的急剧转换基本可以忽略诸多祖训,所以依然在这一点上斤斤计较似乎太过食古不化。色彩上的突破一定是现代水墨的先行方向,也是最容易被认同的,需要解决的是“色不碍墨”的另一个祖训罢了。

对我来说这些问题的思考和破除似乎越来越顺理成章,毫无障碍,但对于一贯按部就班的“听话”学生来说,这些具体的步骤变得难以把控。完全按照古法,画面又会“垂垂老矣”,不按古法,很多处于试验阶段的尝试难以把控,问题百出,此时“业余”显露出不太可爱的一面。

五、各人各法

人生千姿百态,绘画之道也该是各人各法,没有什么是既定不变的,“变”才是永恒的、话虽绕口,说白了就是想怎么画就怎么画,“有何不可”?

呈现的毕业作品凝结了这一届的青春岁月,他们的巧思,他们的严谨耐力,他们的挫折和收获,他们的青涩业余,他们彻夜伏案晕染和丝丝精致,当然还有我和他们的笑语。也许有些人再也不会拿起画笔,也许他们各奔东西芸芸众生,相信这段记忆会铭记内心,会改变他们很多,更用绘画改变他人很多。

各人各法,各人各活,旅行告一段落,我们各有所获,各安天命,除此以外,现实世界中的超现实梦想积蓄着,也继续着。

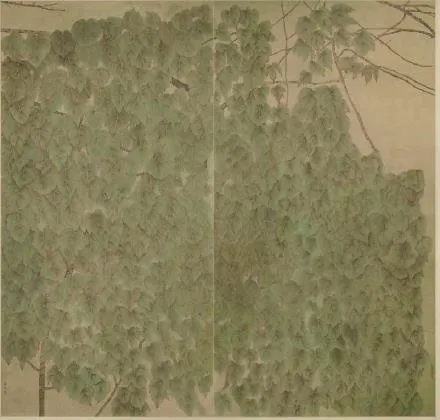

丰收(陈旭、孙婷婷)

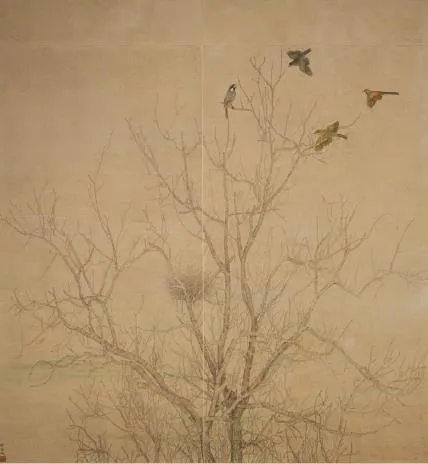

冬日(许佳媛)

【文中配图为2014书画花鸟方向毕业创作】

(华彬,苏州工艺美术职业技术学院副教授)