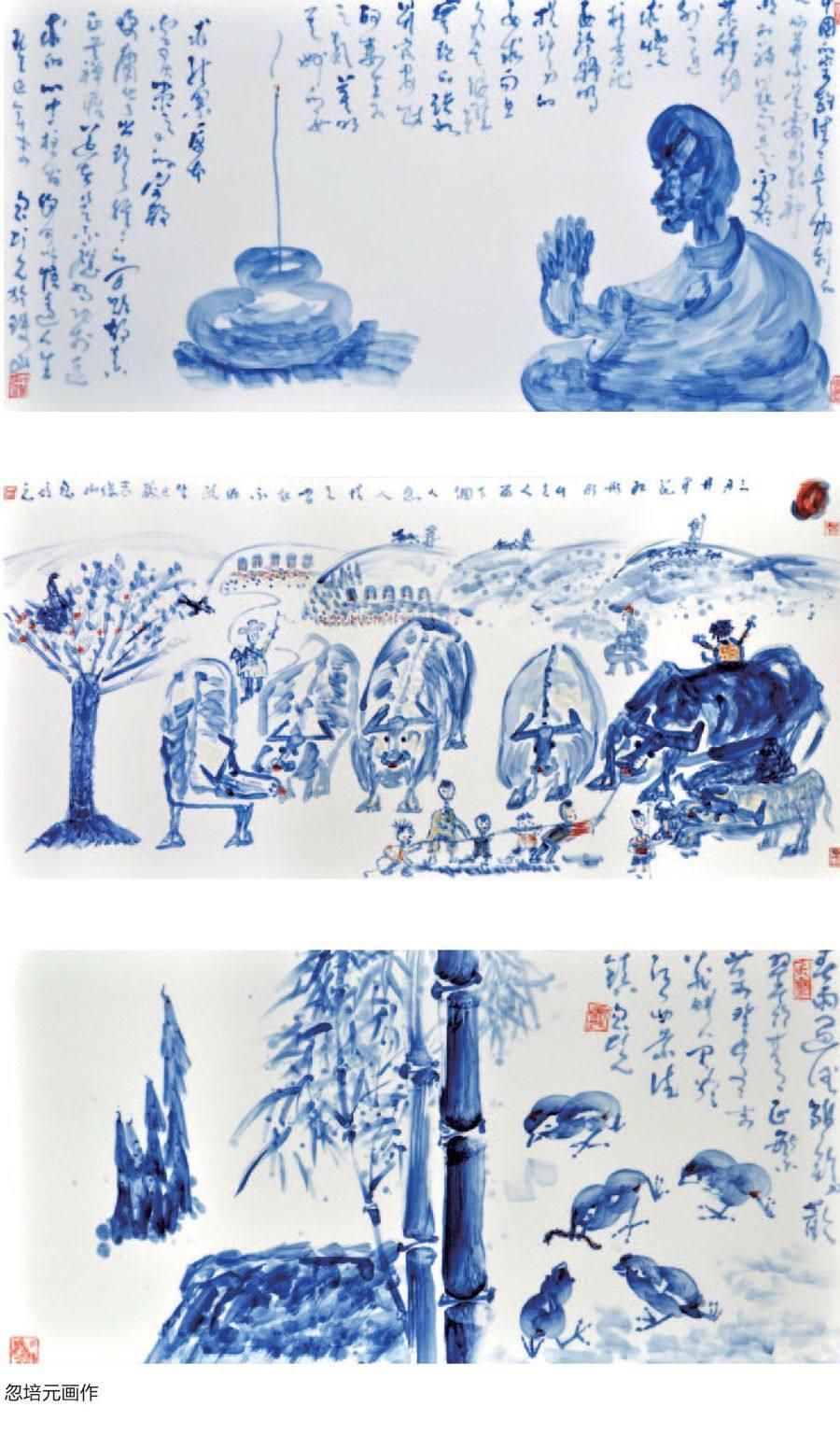

忽培元的画

守仁

看忽培元先生的画,会让人在惊叹之余忍不住笑自心底,进而陷入沉思。

他的画形象颇为稚拙,似信笔所为,让人感到亲切,不画画的人看了会觉得自己也能来两笔。

真正吸引人的是画中的神气:一只黑乎乎的大藏獒,目光凶凶的、憨憨的;一只回首挺立的大公鸡,笨头笨脑,又傲骨铮铮,身后是鸡冠子那么红的一轮太阳;一个少妇正坐在木杠子上压饸烙,怀里还奶着孩子。

一位画家看了说:你的画很多地方都似乎不对,但是真好!是我们许多专业画家刻意追求不得的那种味道。

他的画,乍看时,形,貌似不太准,色,也好象过于鲜艳,用印也显得随意,这些似乎都是些问题。但看得久了,就被他的大拙大朴征服。你能感到他的画里,有一种蓬勃而朴拙的魅力。那浓烈的生命律动和鲜活气息,把画面压得沉沉的、厚厚的,又涨出画面,从画中翻出。这种律动与气息,在儿童画里常常能看到,大人的画,在齐白石、李苦禅这样的大画家作品里才有。

并不是说忽先生的画可比肩齐白石,而是这可贵的内在气质,在当代中国画中实在是不可多得的。

毕加索曾说自己很年轻的时候就学会了前代大师的技法,却用一生去学习儿童作画。

儿童画可贵的是天趣和自然,儿童虽没有艺术自觉,他们凭着本能偶尔会触摸到天趣。这一点,理性发达的成人反倒很难做到。天趣和自然不是习得的,而是悟出的,是从自己本心中找到的。那种赤子之心,在人内心的深层,往往寄寓在对故土和自然的依恋中。

忽培元先生从小喜欢画画,但并没有受过学院式的造型训练,不是科班出身的画家。他早年临过画谱,尤其喜欢画竹子。近十年重拾画笔,他并没有按很多国画家的路子专攻一两个品种,而是画生活感受,画那些引起兴趣、拨动情感的形象。他画画有些像他写文章和作诗,不是看见什么照着画,而是先沉思默想,形象在脑中回旋,情感于胸中酝酿,直至眼前有物,感情奔涌,才趁兴落笔,一气呵成。作画虽不以形似见长,但他善于抓特征,善于写神态,是经过高度概括与悉心提炼的。正是因为那形象的神态和特征已经酝酿许久、呼之欲出了,呈现出来才具有了画家的笔墨情趣与思哲内涵。

忽培元不以画名世,人们知道他是一位有实力的作家,他的长篇传记文学《群山》、《长河》、《修军评传》、长篇小说《雪祭》和长诗《共和国不会忘记》等都是当代文学的力作。这些文学成就还是他在繁忙的政务之余取得的。作家陈忠实曾这样评价:“属于文学的几乎所有样式,散文,特写,传记,中、短、长篇小说,诗歌以及评论,忽培元都多有著述,成就卓著。可见忽培元不仅有文学创作的鲜活而敏锐的灵感,而且有理论审视的严密,更难得一腔澎湃着的诗性激情。我常司空见惯着天才之说,忽培元当属天生之文学创作之大才。”(《大智慧者的人生选择》)

的确,忽培元先生的文章,无论是巨制还是小品,总是情深意浓,浑然一气,质朴而华茂,才情不是灵光偶现,而是如潮水涌动。这样的文章不适合摘抄,但我们不妨摘一段:

我之所以坚持写作,就像一个陕北拦羊放牛的老汉,一出山就要开口吼喊信天游,就像一位吃苦耐劳的陕北老大娘,一生都舍不下手中剪窗花的剪刀。对于他们而言,歌唱生活与创造美好,那是与生俱来的喜好和发自内心深处的冲动。生活的美酒酿在心中,一张口一抬手,就要发散出绵绵醇香。我们陕北乡间,随处都有这样的民间艺人。在陕北浑圆的黄土山峁上,远远地看得见生长着一棵树,那是可供农民纳凉歇晌的杜犁树。它抗旱耐寒,根深叶茂,木质坚硬,春华秋实。特别是经历了秋冬冰霜以后,满树的叶子都会变红,本来又苦又涩的果实也变得像蜜糖一样甜美了。努力使自己成为陕北高原上一棵经霜的杜梨树,这是我自己的一个人生目标。很希望自己能以文学的形式,在人生的秋冬季节,为养育了自己的苍天厚土奉献出一点火红一掬甜蜜。(《我为什么要坚持写作》)

这一段酣畅淋漓的艺术自白,表明了一个艺术家的创作热情正是来自于他的赤子之心。

陕北风情组画《陕北及一系列》,是忽培元先生的创作重点。故乡的高坡低壑、枯树劲草,故乡的窑洞和亲人,故乡生活的风情习俗,他要用一幅幅画面去表现,他的计划是画一百幅,已经创作了二十多幅。画不足以抒情,再配以文字,力求把对家乡的深情吐露个痛快。

画的题款,给忽培元画作增色很多,体现了他的文学素养,也体现了他的书法功力。明眼人能看出来,他的画的情韵得益于文学,他的画的笔墨是靠书法支撑的。

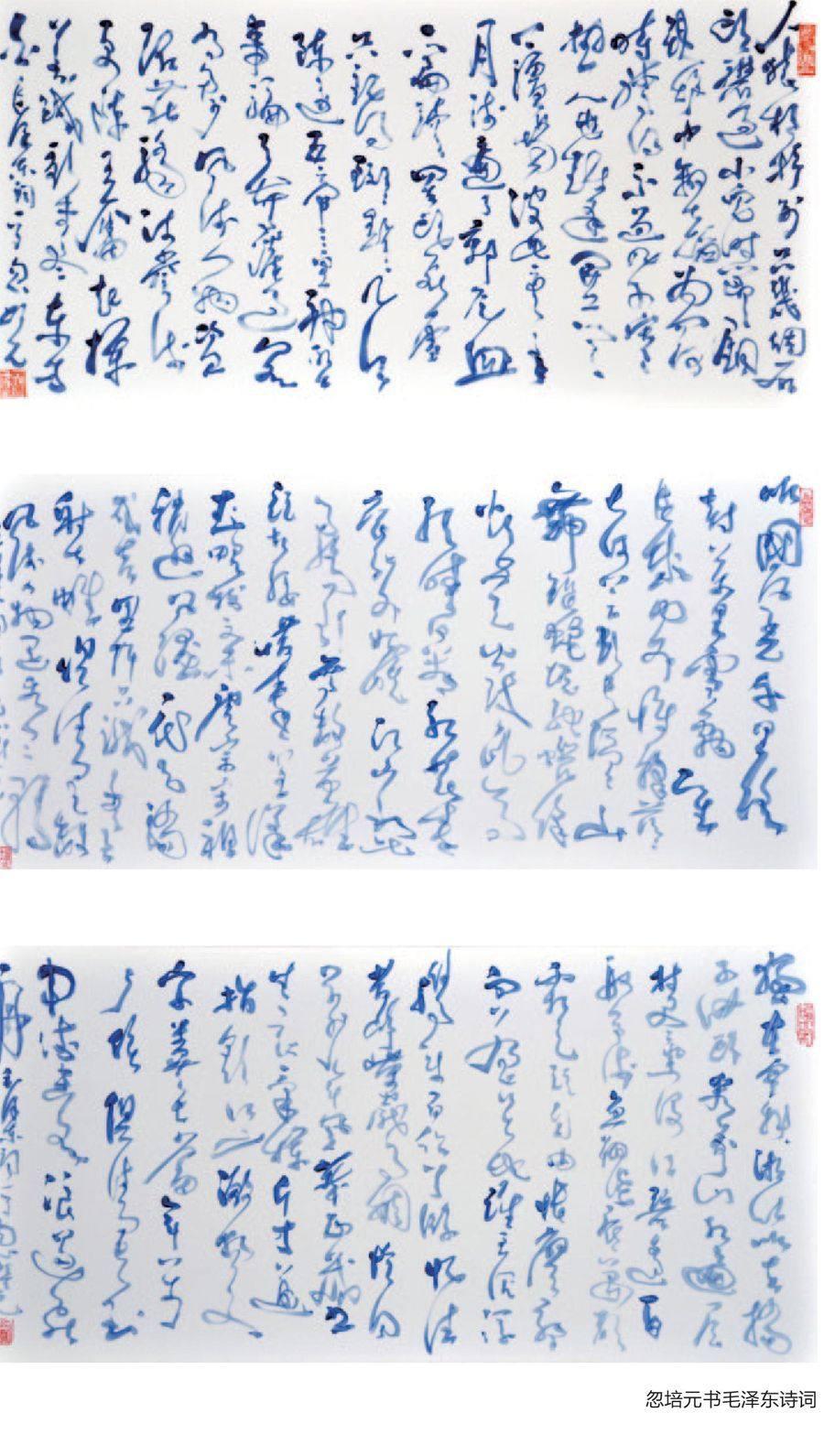

忽培元先生是一位功力深厚的书法家,他的书法作品常见的面目有两种:一是连绵的行草,风格略近王铎,雄浑酣畅;一是以《爨宝子》为根基的正书,古雅质朴。他在书法上的取法非常广博。例如写正书,在《爨宝子》之外,他精心临摹过多年《龙门二十品》,功力极深。而更早的时候,他学习的是与魏碑不同系统的唐楷,尤其是颜真卿楷书,《东方朔画赞》、《颜勤礼碑》、《麻姑仙坛记》等名碑,他下过很大的工夫。直到现在,他还常以林散之晚年习楷的精神自励,坚持做楷。

守住奔涌和凝重的两极,大概是忽培元书法的艺术自觉。他写草书,笔势圆满,气度开张,运笔如惊蛇入草;做正书时,逆入涩进,方严衄错,大有书破宣纸之气概。痛快时不忘沉着,沉着时不失痛快。中国古代书论,在论笔法时常说沉着痛快,实际这一说法还是从严羽的《沧浪诗话》中引出的。作家忽培元对沉着痛快有更深的领悟和更自觉的追求。这种追求现于文,现于书,同时也自然地表现在他的画作中。