父母教养方式与高中生人格特征的相关研究

姜梦

〔摘要〕为了解父母教养方式与高中生人格特征之间的相关情况,研究者采用父母教养方式评价量表(EMBU)中文版和艾森克人格问卷(EPQ)成人版对黑龙江省某地区两所高中高一至高三的182名学生进行了调查。结果表明:情感温暖与理解型的教养方式比惩罚、严厉,过度干涉、过度保护,拒绝、否认型更有利于子女健康人格的发展。

〔关键词〕高中生;父母教养方式;人格特征

〔中图分类号〕G44 〔文献标识码〕A

〔文章编号〕1671-2684(2014)03-0015-03

人格的形成是先天和后天的合力,是不断完善的连续过程,家庭是孩子成长过程中的第一站,是一个重要的社会心理环境。父母是家庭教育的实施者,因而父母的教养方式直接影响到孩子的人格发展[1]。对于家长来说,能否以正确的方式教育孩子至关重要。

一、研究程序

1.研究对象

在黑龙江省某地区两所高中抽取学生共 182人。其中高一64人,高二58人,高三60人。共计发放问卷182份,回收182份,回收率100%。有效问卷123份,有效率67.6%,其中填写不完整46份,因L量表标准分超过60分,剔除13份。

2.研究工具

采用龚耀先1983年修订的艾森克人格问卷(EPQ)成人版和岳冬梅1993年修订的父母教养方式评价量表(EMBU)中文版[2]为测量工具。

3.问卷施测

被试以班级为单位,在班主任的指导下,进行团体施测,测量时间在半个小时左右。

4.统计工具

采用社会科学统计软件包(SPSS18.0)对所得数据进行统计分析。

二、结果与讨论

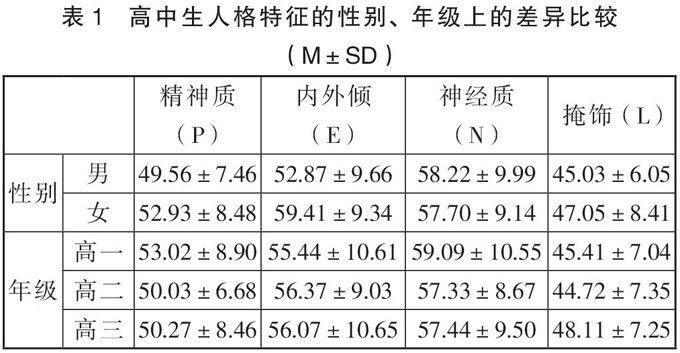

1.高中生人格特征的性别、年级等的差异比较

经t检验表明:在高中生的人格特征中,男孩在精神质上显著低于女孩,并在内外向上极其显著低于女孩(t=-2.35,p<0.05;t= -3.81,p<0.001)。高一、高二、高三年级学生在精神质、内外向、神经质上无显著差异。统计结果见表1。

该统计结果表明,随着社会的发展与进步,人们的思想观念也在发生变化,在如今男女平等的社会里,社会分工对性别要求已不像过去那么明显,所以处在高中阶段的女生和男生一样面临着升学压力和父母的高期望。而女生生性比男生细腻、敏感,且有较高的自我期望,所以她们的焦虑水平比较高,情绪波动较大,具有一定的攻击性。高中阶段的女生比男生更外倾,一方面可能因为女生压力较大,需要找一个宣泄的途径,从而来调节自身情绪,以进行正常的学习和生活;另一方面可能是男生此时正在经历青春期后的平静期,把注意力更高地集中在学习上。因此,相对于男生的内敛,女生更加外倾。

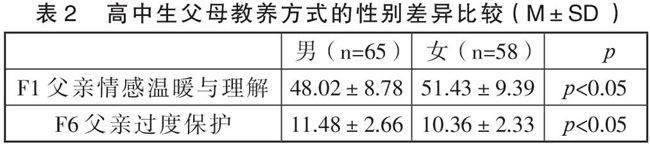

2.高中生父母教养方式的性别差异比较

经t检验表明,男女生在父亲教养方式中的父亲情感温暖与理解和父亲过度保护两个因子上有显著差异,表现为父亲对女生的情感温暖与理解显著高于男生,而父亲对男生的过度保护显著高于女生,结果见表2。男女生在母亲教养方式中的各个因子上均无显著差异。

该统计结果表明,父亲对女生的温暖与理解较多,一方面很可能是因为女生生性比较温顺,相对于男生的顽皮,女生更加乖巧与体贴;另一方面也可能是父亲会更多地管教儿子或不会较大强度地对女儿表达自己的愤怒,从而显得温暖,所以父亲对女生的情感温暖与理解相对于男生更多一些。父亲对男生的过度保护很可能是因为父亲心中根深蒂固的重男轻女思想,认为男生是自己的继承人,所以以一种宽容和宠爱的方式对待男生。

3.父母教养方式与高中生人格特征的相关

经分析发现:高中生人格特征中的精神质(P)与父亲教养方式中的F1父亲情感温暖与理解,F3父亲过分干涉呈负相关,与F2父亲惩罚、严厉,F4父亲偏爱被试,F5父亲拒绝否认,F6父亲过度保护均呈正相关;与母亲教养方式中的M2母亲过干涉、过保护,M3母亲拒绝、否认,M4母亲惩罚、严厉,M5母亲偏爱被试呈正相关,而与M1母亲情感温暖与理解呈负相关,但以上结果均不显著,见表3。

父母情感温暖是指父母给予儿童温情与慈爱,包括充分地接受儿童,对儿童表达关怀和爱,给予儿童充分的支持,对儿童的需要作出积极的反应等[3]。情感温暖型教养方式之所以有利于促进子女人格的平衡发展,主要由于父母在关爱子女的同时,又能给予子女一些自由的发展空间,时常与子女讨论在各种事情上的看法[4]。

内外倾(E)与父亲教养方式中的F1父亲情感温暖与理解呈极其显著正相关;与F2父亲惩罚、严厉,F3父亲过分干涉,F4父亲偏爱被试,F5父亲拒绝否认均呈正相关,而与F6父亲过度保护呈负相关;与母亲教养方式中的M1母亲情感温暖与理解呈极其显著正相关;与M2母亲过干涉、过保护,M3母亲拒绝、否认,M5母亲偏爱被试三个因子呈正向关,而与M4母亲惩罚、严厉呈负相关。见表3。

内外倾是荣格首先提出来的,外倾型的人爱交际、活跃、开朗、自信、冒险、坦率、勇于进取、对周围的一切很感兴趣,易适应环境变化;内倾型的人安静,富于想象,爱思考,退缩,孤僻,冷漠,害羞,缺乏自信,对社会不感兴趣,难以适应环境上的变化[5]。

研究结果表明,内外倾与父亲情感温暖与理解和母亲情感温暖与理解两因子呈显著正相关。父母对子女的情感温暖使子女产生一种安全感,主动地去探索外界事物,接触外界人物,从而认识外界环境与事物,形成良好的人际关系及对事物的认识。父母的理解使子女意识到即使犯了错误也无须害怕,所以他们勇于进取,尝试的机会多,相对获得成功的机率也大,于是就在实践中掌握了外部世界的规律,形成了较强的适应性。

神经质(N)与父母教养方式中的F1父亲情感温暖与理解和M1母亲情感温暖与理解呈极其显著负相关;与F2父亲惩罚、严厉, F5父亲拒绝否认, M2母亲过干涉、过保护, M3母亲拒绝、否认, M4母亲惩罚、严厉呈极其显著正相关;与F3父亲过分干涉,F6父亲过度保护呈显著正相关,与F4父亲偏爱被试,M5母亲偏爱被试呈正相关。见表3。

神经质是指情感稳定性差、易焦虑等,高神经质者喜怒无常,容易激动,遇事易紧张,焦虑不安,情绪不稳定,经常主诉各种身体不适,遇到刺激时反应过于强烈,甚至出现不理智行为。研究结果表明,神经质与父亲情感温暖与理解和母亲情感温暖与理解呈显著负相关,与父亲惩罚、严厉,父亲拒绝否认,母亲过干涉、过保护,母亲拒绝、否认,母亲惩罚、严厉呈显著正相关。父母对子女倾注的温暖、尊重和理解越多,子女就越感到安稳,能正常地成长与发展,不容易出现情绪不稳定、喜怒无常、焦虑等表现。而父母对子女的拒绝否认容易使子女变得敏感、多疑,忧心忡忡,不近人情和孤僻。父母对子女过度干涉和保护,容易使子女对他们没有接触到的刺激充满好奇,而容易去冒险,出现不理智行为。

掩饰性(L)与F5父亲拒绝否认和M3母亲拒绝、否认呈显著负相关。见表3。

艾森克问卷中的掩饰性是另加的一项,用来测定被试掩饰或社会性幼稚水平,代表一种稳定的人格功能。父母的拒绝否认是指父母对子女的惩罚、归罪、羞辱以及在旁人面前过分批评、责骂孩子的行为。研究结果表明,子女掩饰性和父母拒绝与否认呈显著负相关。这很可能是因为父母长期对子女的拒绝,会降低子女的自我接纳程度,可能使子女对父母产生怨恨,并逐渐以一种逆反的心理及行为对待父母。即不再掩饰自己,把自己让父母厌恶的行为、习惯等都表现出来,久而久之,就泛化到其他行为上。

三、建议

1.父母要以正确的方式爱孩子

随着独生子女数目的增多,父母爱孩子的方式也多种多样。有很多家长把对孩子的爱与满足孩子的物质需求画上了等号。这些家长重视孩子的身体健康,却忽视了孩子心理的健康发展;对孩子的物质需求百依百顺,而对其情感需要却视而不见;在孩子的知识教育方面舍得投资,在品格教育方面却不闻不问,任其发展[6]。很多孩子身上出现的自我中心,也正是这种不正确的爱所导致的结果。所以作为父母,要以一种正确的方式去爱孩子,父母的爱应该是一种理智的教育,父母应该有一双能够客观审视孩子的眼睛。还有的家长把自己的人生理想寄托在孩子的身上,让孩子为自己而活,一旦孩子的行为和思想有一点偏离他们的设想,就对孩子表现出冷漠和失望,这种有条件的爱会对孩子产生不良的影响,让他们产生不安全感。父母理智的爱应让孩子感觉父母时刻都是他们的支持者,他们会不断地从父母那里得到温暖和力量。

2.父母对孩子要充分的肯定与接纳

家庭是青少年生活的主要环境,所以在其成长过程中,父母起到了极大的作用。父母对子女的态度也很大程度地影响着子女的性格。青少年在成长过程当中会与父母有很多的沟通与交流,而父母对于子女所传达出的信息给予的反馈就显得极其重要。子女需要被肯定,更需要被接纳。如果父母总是对于子女认为重要,而自己认为无关紧要的事情不置可否,不加以重视的话,久而久之,他们就会产生回避行为。

3.父母要给孩子与自己平等对话的机会

很多父母认为自己是家中的权威,自己说的话,孩子不许反抗,并且总以为自己是为了孩子好,很少顾及孩子的想法。其实孩子也需要有自己的选择,在孩子成长的过程中,父母应该培养孩子慢慢学会作出自己的选择。虽然孩子的选择不一定是正确的,但是在他们学习选择的实践过程中,会慢慢地具有一定的辨别力,而这种辨别力又是他们在将来的生活中不可缺少的。父母只有放下架子,让孩子感受到来自父母的尊重,才能真正地走进孩子的内心世界[7]。

四、结语

情感温暖与理解型的教养方式比惩罚、严厉,过度干涉、过度保护,拒绝、否认型的教养方式更有利于子女健康人格的发展,父母与子女的联系制约着子女对父母的反应。父母对子女施予温暖与关爱,子女自然也愿意以父母所期望的行为和言语给予父母积极的回应,从而形成积极的亲子互动。因此,应更多地提倡情感温暖与理解型的教养方式。

主要参考文献:

[1]王中会,罗慧兰,张建新.父母教养方式与青少年人格特点的关系[J].中国临床心理学杂志,2006,3.

[2]汪向东,王希林,马弘.心理卫生评定量表手册(增订版)[J].中国心理卫生杂志社,1999,12.

[3]杨青.父母教养方式与儿童人格发展关系之探讨[J].内蒙古师范大学学报,2004,5.

[4]黄悦勤.养育方式与人格障碍[J].家庭教育,1999,7.

[5]顾瑜琦,胡佩诚.实用心理测验[M].北京:中国医药科技出版社,2004.

[6]李月.家庭教育是品格形成的关键[M].哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,2011.

[7]梁秋丽.父母决定孩子的未来[M].北京:中国纺织出版社,2006.

(作者单位:哈尔滨师范大学,哈尔滨,150025)

编辑 / 任玉丹 终校 / 于 洪