素质教育视角下中等职业学校课程体系的构建

摘要:素质教育视角下中等职业学校课程体系构建应遵循终身发展原则、职业人文原则、多元整合原则等五大原则;构建以人文教育为导向的、以工作岗位对职业能力培养要求为导向的、以工作过程系统化为导向的三种课程类型;采取素质教育分别与公共基础课程和专业技能课程融合的实施路径。课程体系构建是实施素质教育的有效路径。

关键词:素质教育视角;中等职业学校课程体系;构建

中图分类号:G712 文献标志码:A 文章编号:1673-9094-C-(2014)03-0069-06

中等职业学校核心任务就是培养学生综合职业能力(涵盖专业能力、方法能力、社会能力,涉及生存和从业能力、创新精神和创业能力、社会适应能力、自我调控能力、不断学习和发展的能力),形成学生综合素质(思想品德素质、身心素质、科学文化基础素质、职业技术素质、创业素质)。课程体系构建是实现这个核心任务有效路径。以下笔者试以机电技术应用专业为例,探讨素质教育视角下中等职业学校课程体系的构建问题。

一、素质教育视角下

中等职业学校课程体系构建的原则

(一)终身发展原则

终身教育和终身学习是当今社会成员生存和发展的内在需求。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》指出,“到2020年,形成适应经济发展方式转变和产业结构调整要求,体现终身教育理念、中等高等职业教育协调发展的现代职业教育体系”;“要在终身教育理念下发展职业教育”。中等职业学校课程体系构建应体现在课程结构、课程内容、教学实施中,贯穿于学生个人职业生涯的终身发展全过程,培养学生由一技之长向全面发展、阶段性发展向终身发展转变,体现学生就业、升学、发展的统一。

(二)职业人文原则

中等职业学校的课程构建,不仅要注重学生实用技术技能的训练,还要加强培养学生独立人格、健全心理、创新精神、适应能力和社会责任感等方面的人文教育,形成职业技术精神(探索精神、实证精神、创新精神等)。上述这些精神养成于从事职业工作的实践过程中,更是养成在从事工作实践前的素质教育中。蕴涵信仰、价值、态度和人性等丰富的人文教育,是中等职业学校培养高素质劳动者社会生活的核心内容。

(三)多元整合原则

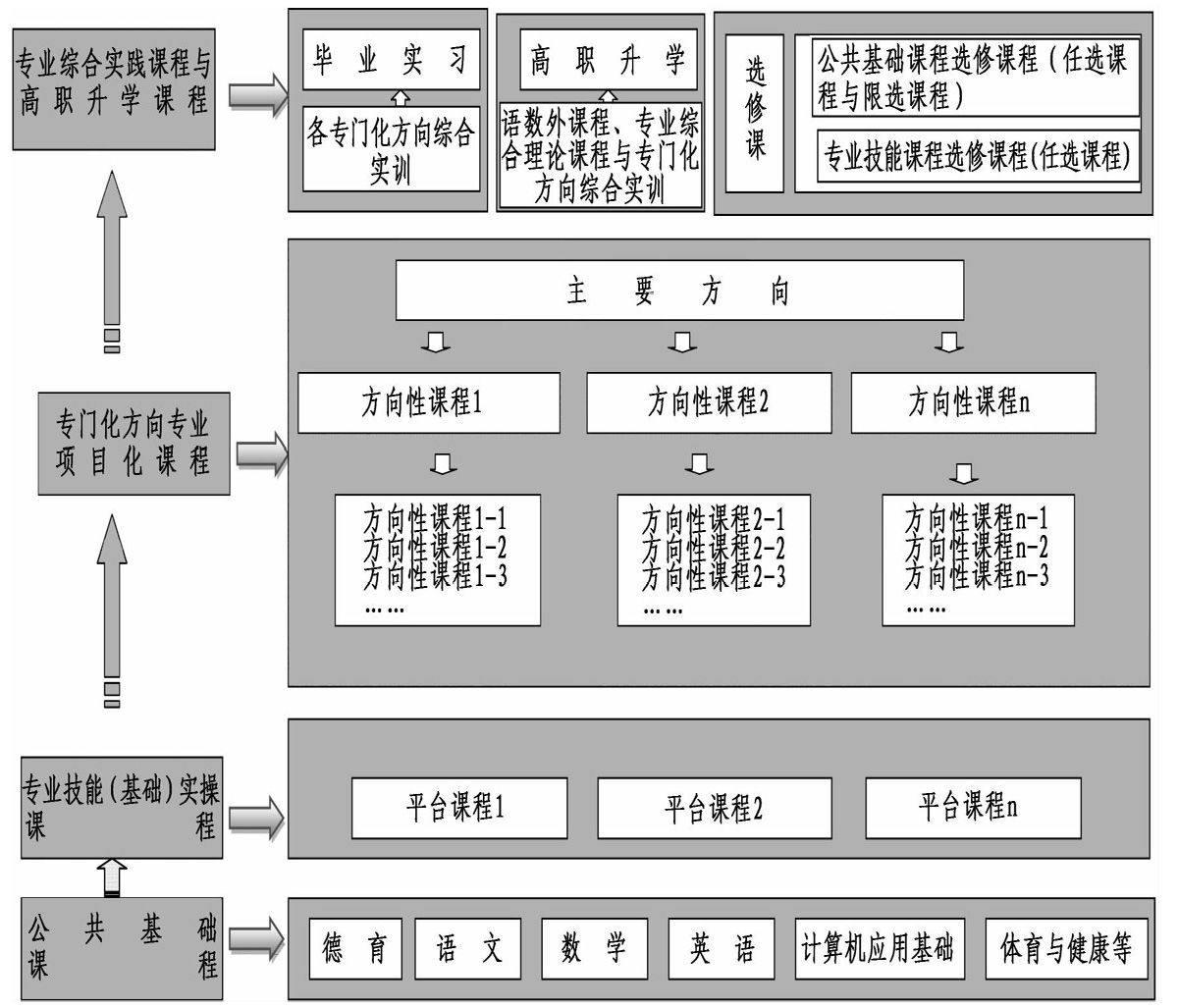

职业教育的教育性、职业性、实践性、终身性,决定了中等职业学校课程构建体现的多元性。体现为课程体系在课程类型、课程内容、课程形态及教学方法等构建上呈现的“多元整合性”(如图1所示),形成模块化、综合化、阶段化、柔性化、个性化相结合的课程结构和灵活的教学安排,突出学生的综合职业能力培养。

(四)移植扬弃原则

课程体系构建表现在公共基础课程教学上,取“学科中心”课程之所长,注重基础知识之间的系统性、融合性;在专业技能课程实践教学上,取“活动中心”课程之所长,使学生的知识、技能结构更趋于完整和合理;在专业课程开发上,取“能力中心”课程之所长,使课程的设置适应行业企业的需要;在课程实施形式上,取“问题中心”课程之所长,引导学生掌握学习的方法,提高分析问题和解决问题的能力;在人才培养发展形态上,取“个性中心”思想之所长,体现学生的个性化价值取向和行为方式,最大限度地满足学生对课程的特殊需求。[1]

(五)工作过程导向原则

打破以学科为本位的三段式课程模式,注重学思结合、知行统一,重构以“三以一化”(以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体)模块化课程体系[2],推行项目教学、场景教学、主题教学和岗位教学,是当前中等职业教育课改的“必须”。中等职业学校课程体系有效构建应当包括学科体系课程和行动体系课程两大类型的扬弃融合。即在知识培养总量相对不变的情况下,以职业功能、职业资格和职业工作过程为导向,对课程内容进行开发、重组、转换,实现课程内容与职业资格割裂向融合、专业理论知识与实践隔离向整合转变,形成与职业功能具有一致性的工作过程知识与技能,从而既保留课程的基础性特征,也凸显其职业教育特色。

二、素质教育视角下

中等职业学校课程体系构建的类型

素质是能力的内在依据,能力是素质的外在表现。当前中等职业学校课程体系正朝向“七大”方面转变:培养目标——从“从业能力”向“职业能力”转变;课程内容——从“知识导向”向“工作导向”转变;课程类型——从学科体系向行动体系转变;课程实施——从“学校为本”向“校企合作”转变;课程评价——从“一元”向“多元”转变;课程借鉴——从“(国外)模式复制”向“模式本土(化)”转变;课程转向——从“范式研究”向“课堂(现场)落脚”转变。[3]素质教育视角下课程体系构建要在确保课程目标具有明确的职业化方向的前提下,吸取各种课程模式之长,实施课程内容综合化、课程形态多元化、课程组合模块化、课程安排阶段化、课程学习个性化。

目前,素质教育视角下中等职业学校课程体系可从三个层面进行构建。

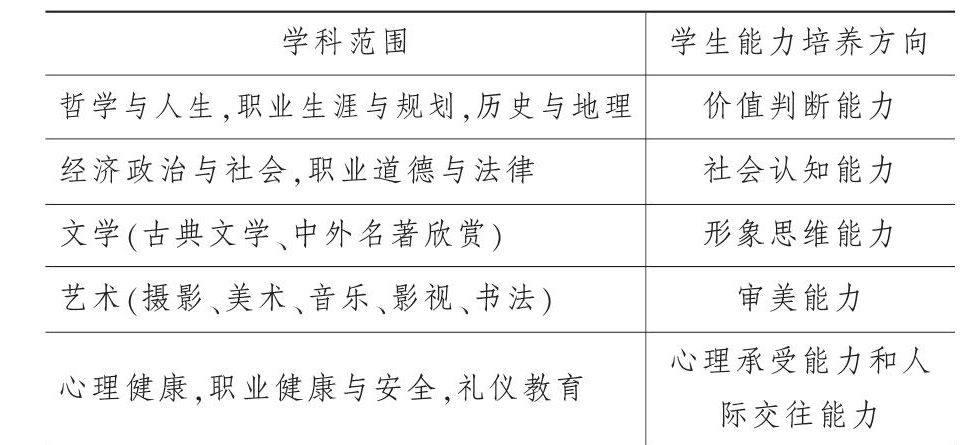

(一)以人文教育为导向的中等职业学校素质教育课程体系

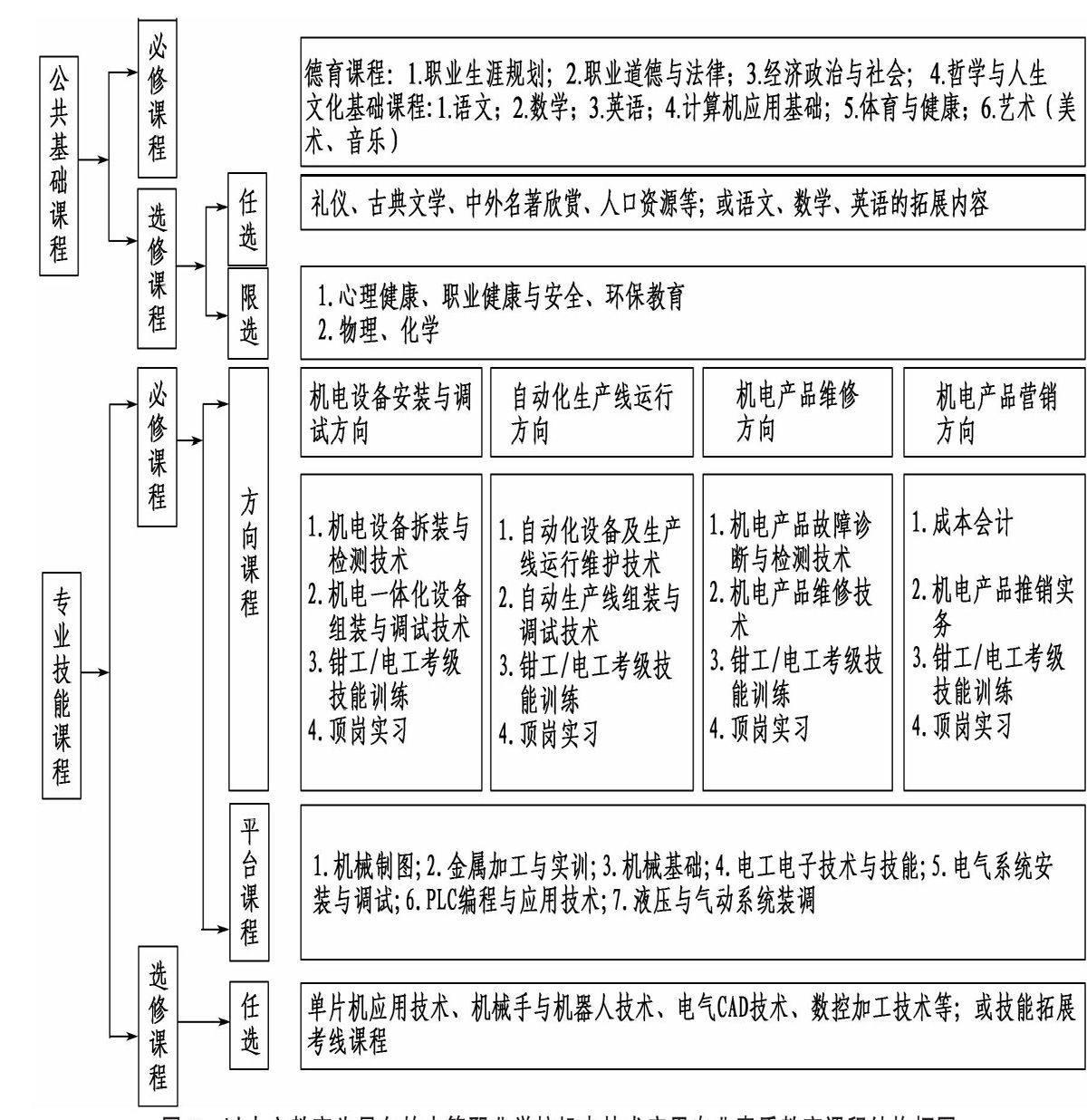

中等职业教育是高中阶段教育的重要组成部分,其课程设置分为公共基础课程和专业技能课程两类。公共基础课程分为必修课程、选修课程两类,专业技能课程分为必修课程、选修课程两类。如机电技术应用专业课程体系即可按此框架构建[4](如图2),在此课程结构基础上设定人文课程内容(如表1)。

1.课程体系涵盖内容丰富,涉及领域要广。人文课程必须包括公共基础课程以及相关专业技能课程的素质教育内容所涉及的每一个学科领域,课程设置要整体考虑。

2.课程体系弹性度要高,可供选择的课程跨度要大。根据人文素质教育的内容和学科范畴设计人文课程模块,每个模块由系列课程组成,各个模块之间形成一定的联系,使课程体系凸现整体功能。各模块课程的选定应注意科学性、时代性和实践性。

3.课程体系内容要活,课程比例有严格要求。推进“素质教育进课堂”工作,实现公共基础课程、专业技能课程教育和人文素质教育的紧密融合。其中公共基础课程与专业技能课程总学时比为4∶6,上下浮动不超过2%。任选课占总学时的比例不少于10%(其中人文选修课程与专业选修课程课时比约为4∶6)。必修与限选公共基础课程(含军训、入学教育、毕业教育)约占总学时的36%左右。必修与限选专业技能课程约占总学时的54%左右。

(二)以工作岗位对职业能力培养要求为导向的中等职业学校素质教育课程体系

这种课程体系构建(如图3)主要突出现代意义上的职业能力培养,包括贯穿于劳动者职业生涯的就业能力和创业能力、工作能力、职业转换能力的培养,以形成学生职业综合能力。

1.课程体系建设强调形成学生的专业能力。专业能力一般指学生未来从事职业活动所需要的技能与相应的知识,是学生基本生存能力,也是学生劳动胜任职业工作的本领。可细分为从业基本能力、上岗基础能力、专项工作能力、专业拓展能力。专业能力的呈现方式是知识与技能的有机结合,实施路径是学生在未来的职业实践中,将获得的相关职业的技术技能理论知识与技术技能实践知识加以融合、转化。

2.课程体系建设强调形成学生的方法能力。方法能力是指从事职业活动所需要的工作方法和学习能力,是学生基本发展能力,也是学生在职业生涯中不断获取新技能和新知识、掌握新方法的重要能力。方法能力强调方法的逻辑性和合理性,呈现方式是学生获得一种思维结构,面临新的工作情境时,能从容有效地应对,学习新的知识,处理新的问题。实施路径是学生在新的工作情境中,超越已有的知识、方法和工作经验,去不断地学习、创新解决问题的方法。

3.课程体系建设强调形成学生的社会能力。社会能力是指学生未来从事职业活动所需要的行为能力。它是学生基本生存能力,也是学生基本发展能力。可细分为人际交往、职业道德、公共关系等能力。社会能力呈现的是在学生的综合素质中建立的一种情意结构,是学生在学会共事、学会做人的过程中形成的一种正确的行为规范、价值观念和积极的人生态度,强调的是对社会的适应性和行为的规范性。

(三)以工作过程系统化为导向的中等职业学校课程体系

中等职业学校要求构建的是以能力为本位、以职业实践为主线、以项目课程为主体、理论与实践相融合、教学内容与岗位需求相适应,体现终身教育理念、中高职相衔接的课程体系。

1.课程体系的核心内涵。所谓工作过程系统化指一些具有完整工作过程的、具有递进性的工作任务体系。它以职业能力培养为整合主线,以岗位需求为整合依据,以工作过程为整合基础,以工作结构为整合框架,整合课程各要素、各组成部分的排列与组合方式,课程的“职业活动发展”“学科知识发展”“学生心理发展”“学习动机发展”逻辑顺序关系,将学习过程、工作过程与学生能力和个性发展有机融合。体现“三个联系”:一是课程开发与工作过程紧密联系,通过分析、综合,使工作过程中的各个部分有序,并使各个部分之间互相关联,构成一个有机的整体,重新设计课程,实现课程自身的工作过程系统化;二是课程设计与工作过程紧密联系,按照教育教学工作过程的顺序,有组织有计划地开展课程的开发与建设,实现课程建设的工作过程系统化;三是课程实施与工作过程紧密联系,对学生从入学到走上岗位的整个在校期间进行全方位、全过程的教学设计,实现课程教学设计的工作过程系统化。

2.课程体系的基本特征。一是以工作过程为导向。课程在内容设置上应尽可能涵盖完成典型工作任务所必需的工作内容或程序,并以工作过程作为参照系,打破学科系统的、在分析典型工作任务基础上确立的相关工作和学习内容。二是在工作情境中实施教学。以项目、任务等具有相对完整工作过程的主题学习单元实施教学,理论学习与实践操作整合于同一学习活动过程中。三是重视关键能力的培养。课程在目标设定上体现所对应的职业能力需求。目标的确定,不只是源自开发者对课程的理解和定位,而是来自完成课程所对应的典型职业工作任务所需要的相关专业知识、专业技术及可持续发展能力。

3.课程体系的建设标准。[5]一是表述课程目标。体现为能力目标表述的明确性(获得这种能力必须是课程的培养目标);能力目标表述的对接性(课程内容的组织中必须能找到与这种能力对应的“落脚点”,理论学习与实践操作通过同一“工作对象”建立起直接联系)。二是描述课程内容。课程内容描述始终是“工作与学习的内容”,应包含工作任务、技术实践知识、技术理论知识以及拓展性知识,并按照工作程序和认知程序一体化的逻辑顺序由易到难、由单一到综合地进行组织,呈螺旋上升趋势。三是提出实施建议。主要包括教与学的建议、评价建议及保障措施建议等。对教学建议描述应包含专业工作的对象、专业工作的工具、方法和组织以及对专业工作的要求三个维度;对学生学习质量的评价则需对照教学目标,从做工和做人两个维度提供适度可操作的评价指标,并给出定性评价和定量评价相结合的建议;对课程实施所需的师资条件、设备要求等相关保障措施也要在标准中予以明确。

三、素质教育视角下

中等职业学校课程体系的实施路径

中等职业学校课程体系融合素质教育内容主要有四种方式:德育课程、文化课程与专业技能课程渗透式融合;技术理论知识与技术实践知识的整合式融合;学历证书与职业资格证书、培训证书的嵌入式融合;中职课程与高职课程衔接式融合。这四种内容融合体现在公共基础课程和专业技能课程两类之中,贯穿于职业教育整个教学过程。

(一)素质教育与公共基础课程融合

中等职业学校公共基础课程具有基础性和工具性双重功能定位:提高学生的科学文化素质和身心素质,培养和训练学生的能力,开拓视野,发展智力、个性和特长,培养健康的体魄和高尚的审美情趣。为学生学习专业知识、形成职业技能、转换职业岗位、接受继续教育提供必要的文化基础和条件。因此,素质教育视角下公共基础课程的实施要以提高学生全面素质为根本,以培养学生职业实践能力为重点,构建知识结构、能力结构、人格品质结构的三位一体融合课程。

1.德育课程与素质教育融合。一是坚持德育为先与育人为本融合。发挥德育课堂的主渠道、主阵地作用,将社会主义核心价值体系融入学校教育教学的各门课程,渗透到教学、实习和社会服务的各个环节。二是实施德育工作与人文素养教育的融合。以职业意识、职业理想、职业道德和就业创业教育为主要内容,培养学生成为遵纪守法、诚实守信、敬业合作、有职业理想和创新精神的合格职业人。三是进行课程拓展与德育实施融合。利用课内外、校内外各途径,把思想道德要求、职业指导、职业规划、人文教育、市场意识、竞争意识、纪律观念、诚信和敬业精神等内容融通在课程教学之中,为学生以后在职业世界中寻找自己的生存和发展空间奠定基础。

2.文化课程与素质教育融合。一是根据专业需要、学生的兴趣爱好和终身学习的需要,开设物理、化学、历史、地理、心理健康、人文教育综合课程、自然科学教育综合课程、艺术(音乐、美术等)类课程等,引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观;二是将艺术课程纳入学校必修公共课,积极选用《名画百幅赏析》、《名曲百首赏析》、《古诗百篇赏析》读本,丰富学生人文素养和精神世界,提高学生文化品位和审美素质;三是组织开设人文艺术讲座、竞赛、学生社团活动等,增强文化自觉与文化自信,培养学生的团结协作精神、法治观念、社会责任感和敬业精神。

(二)素质教育与专业技能课程融合

中等职业教育专业技能课程的功能定位是:培养学生掌握必要的专业知识和比较熟练的职业技能,提高学生就业、创业能力和适应职业变化能力。因此,专业技能课程中融合素质教育主要体现在四方面。

1.课程设置中融合素质教育。一是核心(平台)课程设置上,体现以能力为本位的特点,既要满足行业多岗位转换甚至岗位工作内涵变化、发展所需的知识和能力,又要使学生具有知识内化、迁移和继续学习的基本能力;二是方向性课程设置上,把素质教育贯穿到职业理论知识教学、实践教学和日常生活的各个环节中,提高学生步入社会的适应能力;三是选修课程设置上,结合职业资格证书的获取,努力使学生通过对相应课程的学习达到相应的职业资格能力,获得相应的职业资格证书,培养学生上岗就业职业综合能力。

2.课程实施中融合素质教育。一是校内实训教学。引入和企业、车间的一线工作现场相一致的真实的职业环境,采用项目教学、模拟创业公司、案例教学、情景熏陶、角色扮演等多种教学方式,教学过程对接生产过程,教学环境融合企业文化,教学内容体现生产经营流程,培养学生的职业道德、职业意识、职业技能和就业能力。二是校外实习教学。在产业园区、企业车间等生产一线建设稳定的教学课堂,校企共同完成实训实习任务,实现学生与企业的“零距离”接触,增强学生对岗位的适应性、对社会的适应性,逐渐完成职业人的角色转换。

3.课程改革中融合素质教育。突出创业教育,培养学生的创业精神、创业心理素质和创业能力。一是与课程改革相结合,在专业课程中融入经营、管理、法律、公关、成本核算等教学内容,培养学生的创业素质和创业能力;二是与就业指导和职业咨询相结合,培养学生的就业竞争意识和创业意识;三是与地方经济建设和社会发展相结合,通过产教结合和产学研结合的方式,培养学生的创新精神和创新能力。

4.课程活动中融合素质教育。[6]把人文素质教育和综合职业能力培养有机融入各项活动之中,让学生在实践活动中陶冶情操、完善人格,拓宽学生“职业”视野。一是主题(社团)活动。将专业技能节、文化艺术节、体育节等各类主题文化活动建设成为学生展示自我,提升职业素质的重要平台。二是专题讲座交流。经常邀请著名企业家、专家教授、社会名流、政府官员到学校作专题讲座或举办座谈会或文化沙龙等,介绍国家政策、社会热点、主流文化等,传递企业文化真谛,感悟企业文化魅力。三是暑期社会实践。通过学校与社会及行业企业的联系,让学生在参与吃苦耐劳训练、沟通能力训练、合作能力训练、奉献社会训练中认识社会、增长使命感。

参考文献:

[1]覃宇环.“多元整合、动态优化”的高职课程模式研究.第二届亚太地区信息论学术会议论文集:上册[C].北京:中国学术期刊电子杂志社,2011.

[2]马成荣.职业教育“三以一化”专业课程体系的构建[J].中国职业技术教育,2006(34).

[3]周如俊.职业教育课程改革的演变·推变·嬗变——对当前职业教育课程改革历程的综述[J].江苏教育:职业教育版,2011(7-8).

[4]江苏省教育厅.关于印发江苏省中等职业教育和五年制高等职业教育指导性人才培养方案(试行)的通知[EB/OL].http://www.jsve.edu.cn/articles/2013/09/30/57192.htm.

[5]朱萍.职业学校专业课程标准的开发[J].江苏教育:职业教育版,20011(7-8).

[6]沈时仁.高等职业教育职业素质养成体系的构建[J].宁波大学学报:教育科学版,2010(6).

(责任编辑:曹鸿骅)

Constructing the Curriculum System in Secondary Vocational Schools from the Perspective of Quality Education: A Case Study

ZHOU Ru-jun

(Guannan Secondary Vocational School, Lianyungang 222500, Jiangsu Province)

Abstract: Taking Electromechanical Application as an example, this essay analyzes the principles of five categories, discusses three course types, and proposes the measures to realize quality education for the construction of curriculum system in secondary vocational schools.

Key words: the perspective of quality education; secondary vocational school curriculum system; construction