略论东周时期城市发展的特点

段成刚

【摘 要】东周时期是我国城市发展史上深刻变革的重要时期,西周以来的“营国制度”在面对社会政治、经济、军事、文化等各个方面制度的剧变时成为过去。城市的发展在规模上突破西周宗法等级制度的制约,形态上棋盘式布局格局和城郭制度初步形成,在全国范围内开始了城市发展变革的狂潮,在形制、功能、文化等方面对后世产生了深远的影响,从而奠定了秦汉以后都城发展的基本格局

【关键词】营国制度;诸侯;城郭制;经济职能

一、城市的概念及东周以前城市发展状况

(一)城市的产生与其概念的判明

城市的产生是随着人类文明的发展而逐渐出现的,亦是随其逐步走向成熟的。城市是人类社会发展到一定阶段的产物,它是突破氏族村落,广泛动员社会力量,集中权力、聚集财富的产物。考古发掘资料证明,我国在新石器时代庙底沟二期文化时期即氏族社会末期就出现了古城。目前考古学界判明是否为城市,很大程度上是以聚落周围是否有城垣为准的。一种意见认为,既然是城市,就会有城垣来达到分割空间和控制与防御的目的。一种意见认为,根据史前遗址的壕沟,能说明它已经达到了和城垣相同的目的。徐萍芳先生对此给出了一个相对科学的论述,城市的判明在于其主体建筑的功能和布局即城市担任的政治、军事、经济功能才是判明标准的核心因素。

(二)东周以前时期城市的发展状况

根据考古学材料,我国先秦时期城址的分期主要为仰韶晚期到龙山时期的肇始期、夏商西周时期的确立期、春秋战国时期的转型期。中国古代城市的主要特点是政治性以及军事性,文献中“国之大事,在祀与戎”的记载,也与先秦城址的特点相吻合。《礼记·礼运》云“城郭沟池以为固”,认为城市是从夏代开始。近年来考古工作者对城址的发掘和研究,说明作为统治中心的城市萌芽于原始社会后期,形成于二里头文化时期。城市起源于邑,史书记载“一年而所居成聚,二年成邑,三年成都”。作为政治、军事统治中心的城市,在夏商西周时期城址的性质、规模、功能等变化不大,因此我们分析和阐述古代城市的性质、布局和功能,应重点着眼于东周时期的转型期。

二、东周时期城市的特质

公元前770年,周平王東迁洛邑,是为东周。整个东周时期,政治上列国分立,军事上相互兼并战争。在剧大的变革中,城市大量兴起,其功能与性质也发生了根本性的变化。周室的“营国制度”随着这些变革也渐渐地成为了过去,并且在考古学材料上有着深刻地反映。

(一)城市遗址的考古学分析

东周时期的城址目前发现不下400座,其城址的规模相差悬殊,结构也不尽相同。这些都表示着这一时期城市功能与性质的差异。以性质来划分,可将这些城址分为列国都城遗址和一般城市遗址。

1、国都城遗址

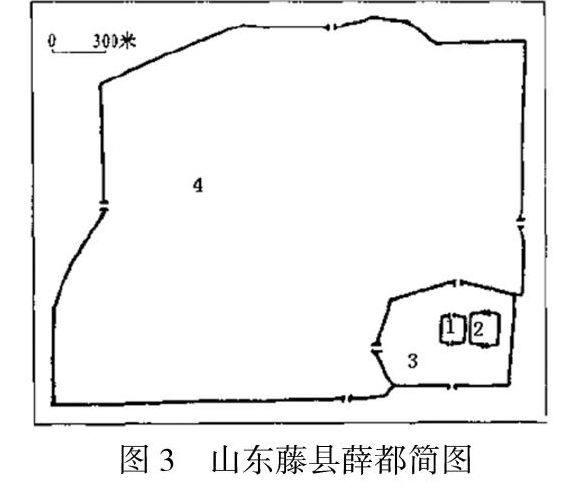

目前考古发掘的东周列国都城址主要有新郑郑韩故城、齐临淄古城、山西侯马晋都、陕西凤翔雍城、湖北荆州郢都纪南城、河北邯郸故城、易县燕下都、陕西秦都咸阳、安徽寿县楚都寿春城、山东曲阜鲁都等城址。面积都较大,绝大部分都有城郭之分。下面列举具有代表性的城址,并简要的叙述考古材料和分析情况。齐临淄古城(图1)。故城由大城和小城两个部分组成,小城为内城,大城为外郭。城在郭城的西南方,郭城居于东北方。东墙因沿淄河修筑,故曲折不齐,南北城外有护城壕。据发掘得知,两城城垣都属于东周时期,小城是宫殿区所在,其北部分布有大型夯土基址,俗称“桓公台”。小城内东西部有冶铁作坊遗址、南部有铸币作坊遗址。大城的东北部、中部都发现了冶铁、铸铜、制陶等手工业遗址,应该属于手工业集聚区。

2、一般城市遗址

这类城址比较多,多为小诸侯国的国都,于兼并战争中,或被毁灭或被吞并,有些甚至成为后来秦汉郡县制的一部分。考古资料表明,这种小规模的一般性城址数量为100余座。主要有襄汾赵康晋城、上蔡蔡国故城、灵寿中山城、山东滕州薛都、云梦楚王城等。我们依然运用城址个案进行介绍和分析。

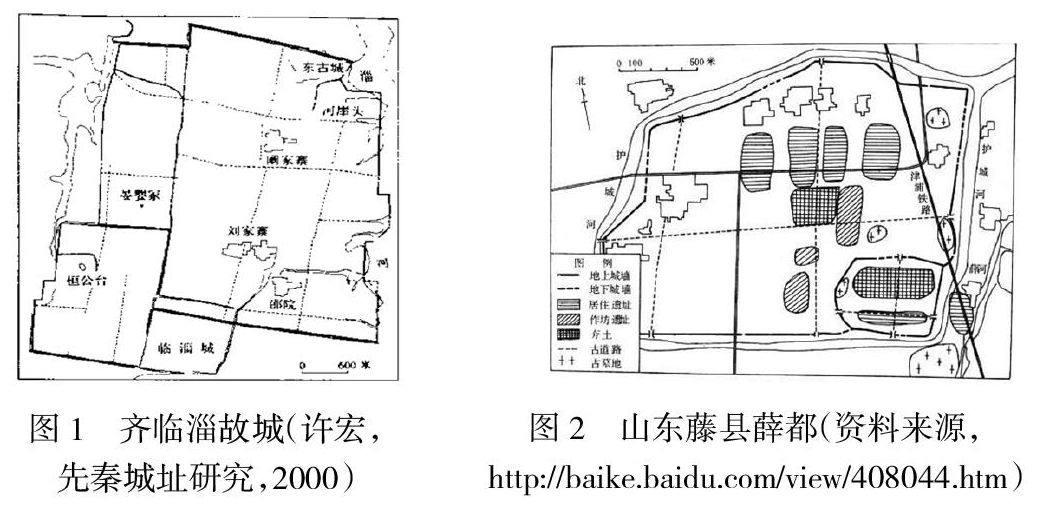

山东滕州薛都(图2)。薛国故城分外城和内城两部分。形制特点为:一是大城内套一小城,二是大城小城东西独立,分庭抗礼。外城平面呈不规则方形,城墙逶迤起伏。此城形成于战国时期.居住遗址9处,制陶,冶铁,冶铜,制骨怍坊10余处.内城在大城的东南隅,平面呈不规则长方形,内城即西周、春秋的薛城。

(二)城址形态的综合分析

从平面形制上看,上述城址大多呈长方形或者方形,相对较为规整,有明确的方位意识。城址一般建造于沿河的高地或者平原地带,总体设计因地制宜。虽然在功能分区、结构、规模上都有着很大的差异,但是布局格式都是随着城市的发展而不断的扩大,大多都是具有双重城郭性质的“两城制”。这一时期的城市特征既有共性也有区别。一、大多数城址的形制较为规范。二、城市规模都比以前大幅增大,远超过营国制度所规定的礼制规模。三、城郭在使用功能上有了明确的分工,内城称为政治活动的中心,外郭则是经济活动的中心,有明确的手工业生产聚集地。四、为了应对兼并战争的形势,各诸侯国积极采取措施,提高城防能力。五、城市建筑布局以宗庙为中心发展为朝堂、宗庙并重,反映出王权上升的趋势。我们应该看到这些为了适应新的形势而改变的形制特点,客观上为古代城市的发展注入了活力。

三、春秋至战国都城格局演变的社会因素分析

东周城址中,战国时期的城址要远多于春秋时期的城址数量。一方面反映了战国时期筑城运动大幅的开展。另一方面,这些新建的或改建的城市,格局都为之一变,从内城外郭变为城郭并列的形式。

(一)从考古学看西周营国制度的破灭

整个周代,曾出现两次城市建设高潮,一次是在西周建国之初,一次在春秋战国时期。前者为我国城市发展的规划体系奠定了基础,后者为这个体系的发展做出了可贵的探索,为以后的封建社会的传统规划方向起到了一定的启示作用。周王统治者为了巩固统治,通过礼制制度建立了一套严格的规划城市建设的“营国制度”。据《考工记·匠人》记载,这套制度由城邑建设体制、礼制营建制度、城邑规划制度组成,此三项中,城邑建设体制最为重要。这套制度是社会等级的纽带和社会权利的标准和来源。这个制度在东周以后由于种种的社会、经济、政军事等原因渐渐地失去了效力。

我们以图3的山东藤县薛都为例来进行个案分析。薛都与临淄城、新郑韩城等相比,无论是规模还是规划上都是稍逊一筹的。但是,作为一个东周时期变化较为剧烈的范例是值得关注的。考古研究表明,薛城叠层了四座城址。最早的一座(即1号)是龙山时期的城址,城垣系夯土筑城,面积很小。在其正东面的第二座城址(即2号)为商代末期,规模和规划上并无大的变化。第三座是建造于西周时期的包围于前两座城址较大的城圈(即3号)①。照此看来,第三座西周时期建造都邑完全按照“营国制度”的严格规定而规划和建造的。最后,一座更大的城址(即4号)建造于战国时期,4号城址的面积比3号城址大了约28倍之多,远大于西周时期规定的“都方三里”制度。充分说明,这一时期礼制制度已失去效用,东周王室对其没有制约力,诸侯国为了自身利益的考虑,进行了大规模的城市建设活动。在城市的规划上,原来的以宗法等级为核心的指导思想被打破,转而突出经济因素和军事因素。

(二)铁器革命和城市经济职能的崛起

春秋战国时期是我国古代生产力迅猛发展和社会发生剧变的时期。这一系列变革,对于整个东周社会都有着深刻的影响。首先,西周井田制被破坏,大面积的开垦导致西周王室对于诸侯国的发展失去控制。其次,诸侯为了在兼并战争争取优势和获取更多的资源的要求下,必然要求城市规模的扩大和经济职能的强化。第三,对外兼并战争与自身城市的防御需要,经济职能的崛起会对军事力量形成一个强有力的保障。那么,城市也就会按照新的轨迹进行发展和壮大,“礼崩乐坏”这一反传统的行为亦会愈演愈烈。

以图1临淄故城为例,通过考古资料来探究城市职能和规划的变化。根据考古报告得知,临淄的宫殿区或其附近分布着若干手工业作坊, 在郭城内分布着门类齐全的各种手工业作坊与民居, 有冶铁、冶铜、制骨、铸钱等,尤其是冶鐵作坊规模最大。这说明当时的官营与私营手工业已相当发达。据《史记·苏秦列传》中描写临淄的繁荣景象是:“临淄之中七万户, ……家殷人足, 志高气扬。”若以每户5人计算,则当时临淄城有35万人之多,那么居住区的面积就更加庞大了。战国时各国都城内都设有若干市场, 亦说明商业的发达, 工商业的发达必然带来城市经济的繁荣。所以,经济职能的崛起已不能阻挡,促使城市规划的革新,改变了城市性质,正如许德明所说,“‘筑城以卫君,造廓以居人,城郭制度的确立在都城史上具有重要意义。随着商品的发展,城乡开始分离,于是出现了人员聚集较多、成为一定地域内的政治、经济、文化中心的城市。城市加快了它自身的步伐,逐渐腾飞了。”

(三)兼并战争的白热化和列国迁都

诸侯林立的春秋战国时期,“在战争的烽火和尖锐的阶级斗争中统治阶级本能地加深了对城市作用的认识。”城市不仅是兵家的必争之地,也是新旧势力的必争之地,兼并战争的加剧和白热化促使各诸侯对于城市的极力发展、扩充。城市持续建设的另一重要原因是诸侯为了获取更多的资源和有利的军事态势而采取的迁都措施。如公元前350年,秦国迁都咸阳,实行商鞅变法,在以后的争霸中争取了有利的地位。楚国在公元前7世纪的旧都郢于公元前278年为秦所灭,约50年时间里迁都5次之多。魏国于公元前361年将都城自安邑迁至大梁等。可想而知,新都城的建设必然要伴随着城垣和宫殿的新建、大量军队和移民的迁入。与此同时,旧都也未被荒废,依然是一处重要的政治舞台,这些因素的变化让城市走向了一个新的道路。新城市的出现和建设,旧城市的发展和强化,人口的增长以及人口结构的变化,使得很多的军事城堡或者具有战略意义的城市成为富有经济色彩的繁华都市。所以城市职能形成了政治职能相对降低、军事和经济职能双重强化的一个过程。

四、东周时期城市发展的转型及其社会意义

春秋战国时期城市的转型和进一步发展,主要是城郭布局的变化和大规模筑城运动的开展,春秋战国时期的城市特点有着浓厚的过渡色彩,可以说这一时期的发展源于生产力的提高、人口的增加、战争的白热化等因素相互作用的结果。

(一)大规模筑城运动的开展

西周时期的分邦建国是根据宗法等级制度来确定城邑的规模和数量的,而这种等级制度从一定程度上决定着城市作为单纯的政治、军事职能色彩,而东周时期是我国城市发展的一个变革时期和重大转型期。对于春秋时期来说,各国政治独立性开始增强,筑城的主要目的是源于军事性,原本无城的地方为了军事目的往往建立军事据点,而大都邑更是成为一个军事扩张的中心点。这一时期城市的职能虽然开始发生了变化,但是依然是以政治性、军事性职能为主,还未发轫以社会变革为基础而崛起的经济职能。进入到战国时期,七国争霸渐成定局,城市空前发展的时刻成熟了。这一时期的城市数量激增,除了对春秋时期的城址进行改建外,新建的城市更如满天星斗。据杜正胜先生的考证,秦国在两年之间,侵夺魏国河东地区60余座城,战国时期城市的密集度由此可见一斑。战国时期出现的新的城址类型为以后的“城市系统”产生了深远的影响,即郡县制。这种类型的城市突出的反映了宗法等级制度的“营国制度”已经被封建地主肆意改动为有利于各诸侯权力集中的“郡县制”。尽管经济职能在这一时期对城市的发展起到了极大的动力作用。但是,他始终依附于城市的政治性和军事性,未曾有过纯粹的商业城市出现。这也是我国城市发展史上的一大特点。

(二)城郭布局的形成及对后世的影响

既然“违制”、“僭越”等行为已经成为各诸侯国的普遍行为。那么,因时制宜的城市发展必然会带有自身的特色,反映在考古学上最直观的就是“城郭制”布局的改变。最早的城郭始于春秋早期,战国时期的筑城直接采取的是城郭布局。另一方面,为了应对这一时期大量民居和军事力量的形势,筑郭城是必要的,应该说郭城的建造具有军事和社会的多重意义。东周时期城市转型的另一个重要标志就是以宫庙为核心的政治性城市转化为以政治性为主的“城”和以经济性为主的“郭”。如果说春秋以前都城布局特色是宫庙一体,以庙为主的话,那么经春秋战国之后,则变成了以宫殿为主,庙宇为辅。虽然在《考工记》里有着对于周代的著名规划模式“左祖右社,面朝后市”的记载。但是从考古资料看来,这种制度往往在东周的城址中是没有实际标本的。考虑到《考工记》成书的时间大概在战国时代,所以,有理由认为这个标准模式只是一个理想型的设计,在实际中效果是有限的。正如巫鸿所说,在社会深刻的变革中,权利的中心从宫庙转移到了宫殿。《考工记》的叙述恰恰实证了这一变革,而非对于传统的维护。

从社会方面看,随着经济的发展、人口大量的涌现、城市各种手工作坊的增多,出现了新的功能分区,“市”的出现就是为了满足各个阶级的交换和活动的场所,从而成为城市的一个重要组成部分。可以说,“城市”这一概念即从此时才是真正的开始了。为了应对这一系列问题,统治者开始了新的规划和管理制度,这些居民身份的进一步复杂化,人身依附关系的松弛,都是在一定程度上打破了西周以来以血缘为纽带的“聚族而居”的城市规划,与之相应的较为严格的民居规划和管理应运而生。对于民居区、手工业区大多都是积聚于郭城内,郭内居民姓氏身份混杂,郭城之外很少有民居点。就是说,管理者开始用“地域性”管理取代了以往的“血缘纽带”,以利于管理和统治。《管子·小匡》云:“士、农、工、商四民者,国之石民也。不可使杂处,杂处则其言咙……”。临淄出土的陶器上有“陶里”字样,这些都说明了各个阶级、工种都有规划好的地区,新的规划体制显然已经发挥了重大的作用。总之,春秋战国时期的转型与发展为秦汉时代城市的进一步发展奠定了基础,它对中国古代城市的发展起到了承上启下的作用。

注释:

① 根据《考工记·匠人》,“王城方九里、诸侯方七里、都方三里”。根据《汉书·食货志》说:“理民之道,地著为本。故必建步立亩,正其经界。六尺为步。步百为亩,亩百为夫。”现今一市里为500米,周代一里为今的83.16%。由于周代一里三百步的里制到秦汉并未发生变化,所以可视为周秦汉三代的里制。以此计算,薛都约为3里。

【参考文献】

[1]杨宽.中国古代都城制度史研究[M].上海古籍出版社,1993.

[2]徐萍芳.中国古代城市考古与古史研究[A].中国历史考古学论丛[C].台湾允晨出版公司,1995.

[3]许宏.先秦城市考古学研究[M].北京燕山出版社,2000.

[4]群力.临淄齐国古城勘探纪要[J].文物,1972(5).

[5]陈彦堂,辛革.1988年蔡国故城发掘纪略[J].华夏考古,1990(2).