棘手的“使命”

杜彬

“在一个充塞着文化、意识形态和心理学复杂性的世界上,有意无知的策略以及墨守成规而又武断粗暴的主体,不仅‘不负责任而且‘面目可憎;但是,不可否认,这种‘天赋的存在却散发出一种过时的特异魅力。”

这段话出自《犬儒主义与后现代性》,就像昆德拉在《生命中不可承受之轻》里评价一个“革命者”时表露出的心迹,“一个人的愚蠢与媚俗或许比邪恶还要糟糕。”

隐隐的调侃与讥讽大概能解释我们时常为社会生活中形形色色的革命者鼓掌,艳羡着他们纵情挥霍的自由与澎湃热情,但另一方面却只敢把这种认同放在心里一样。

尽管这个问题已经引起了某些人的注意,但是放眼过去和现在,它依然是一个棘手的命题。

免于恐惧的自由

怕什么呢?

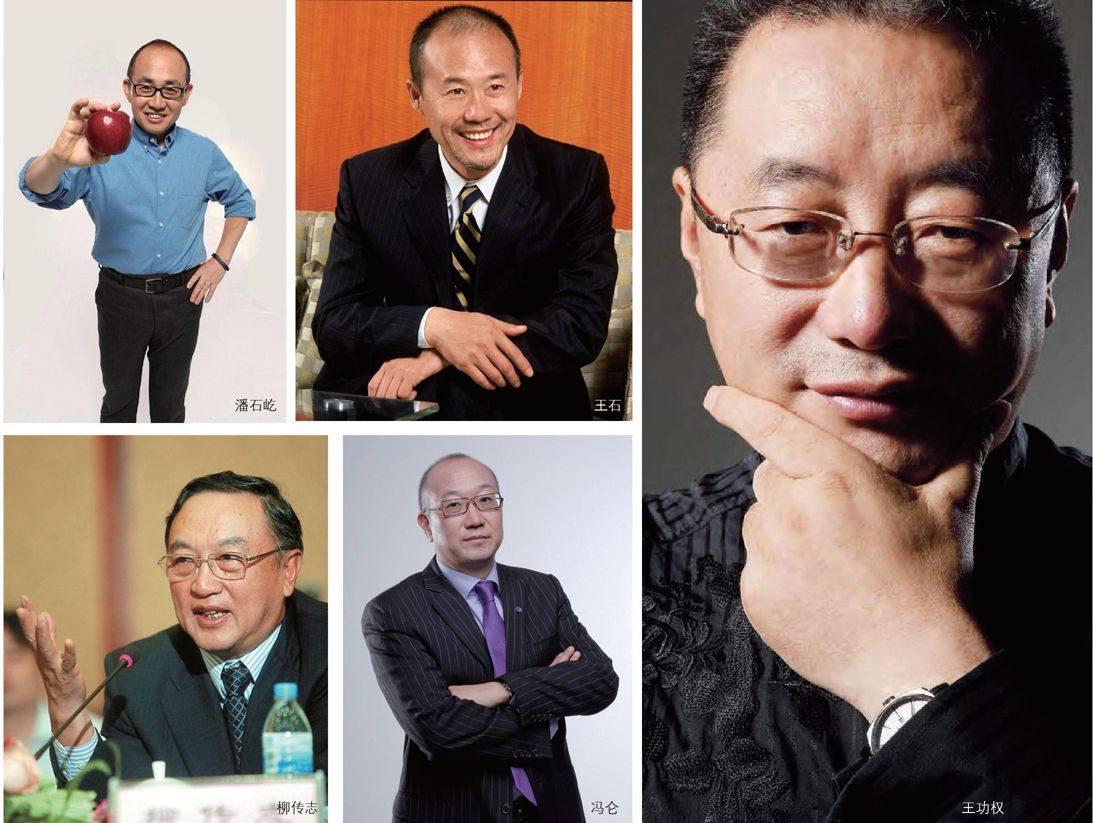

事实上,这组文章的选题是“在商言商”,但是截至作者发稿,参与封面选题采访的四名记者一直不断扩大范围与企业家和学者联系,最终,以“要上飞机”为由的冯仑,“不方便回答”的宗庆后等人,一个个隐没在记者的笔端。

江湖诨名“任大炮”的华远集团董事长任志强倒是答得痛快,“不和媒体打交道”,因为“后果恐怕一样”。他反而更加担忧,和“媒体打了交道,媒体又不敢报道”,一来一往,浪费彼此的时间而已。

当政治社会的控制和权力欲望渗透到各个阶层,不可避免地让我们注意到“去政治化”时代隐藏的一场“专业领域”危机——柳传志在企业家社群里的几句言论惹出的祸事,从去年一直炒到现在。

正合岛事件后,柳传志用了“认怂”来解释他当时的言论。

这自然再次触动了身在“战场”苦苦支撑的另一派群体的神经。

学者徐贲去年发表在《南方人物周刊》上的文章写道:“与历史上富有政治进取心和变革精神的‘在商言商相比,当今中国的‘在商言商提出的是‘非政治的要求,它是一种但求偏安、不求政治进取的无原则的忍让、妥协和退却。”

这种声音不乏少数,于是,“柳传志们”被扣上了犬儒主义者的帽子,他们被控诉对政治的麻木与冷淡,心甘情愿地将自己的命运托付给政治权力。

事件中崛起的另一个代表人物王瑛,在接受记者采访时,描述了一个据说是听来的、无从考证的故事。在中关村的某间办公室,向政府明显示好的企业家们列席了一次会议,或多或少可能收到了些“奖励”。

姑且不追究上述事件的真假,“企业家不谈政治”本身就是个伪命题。

基于这一点,在当前中国的语境下,应该会得到所有人的认可。

共识传媒集团总裁周志兴在《我看在商言商》一文中写道:“世界上的事情都是复杂的,不能用非此即彼,非黑即白的思维去考虑。这里有个人因素,有胆识问题,有兴趣和爱好问题,也有专长问题;也有外在因素,社会环境、时间、地点以及所处的小环境等等问题。”这与金融博物馆馆长王巍的看法不谋而合。

政商关系,错综复杂,尤其在中国社会,企业家多少都带着些如何与政府打交道的困惑,跌打滚爬中,自然就形成了自己的一套方法。

段钢说:“在商言商,最本质的问题还是改革。”得到了许多人的认可。

而资本的介入,正是打破专制权力的最好武器。

这一点也不夸张,反而米歇尔·福柯说:“一切都是政治!”才是见鬼的悲鸣!

不管是要继续“在商言商”还是“在商不言商”,最好的态度无非是“少谈主义,多谈问题”。

手段不同,方向一致

营造一个自由的渠道和氛围,建立健全市场经济体系,是所有企业家的梦想。而就政府改革的决心和进度而言,企业家们应该从中看到希望。

政企之间的矛盾和转型期的压力并非不可解,在特殊时期某些人表现出缺乏安全感无可厚非。但是基于中国过去30年的发展经验来看,这期间成长起来的企业家或多或少都带有强烈的使命感、理想主义以及社会责任感。

他们选择了不同的方式推进中国经济环境的改良性发展。不谈政治的企业家并不意味着不关心政治,没有政治主张,反而只是谨言慎行的一种表现;另一派直言不讳的,更是积极在“政治塑造经济”的背景下力求有所作为。

如果说指责派最大的争议在于对“社会责任”的解读,那么理解就过于狭窄了。一个企业实现公益和慈善方面的貢献是履行社会责任,赚取利润、创造税收,保证企业健康成长同样也是一种社会责任,甚至是一个企业家最基础的社会责任。

有些人将企业家精神和社会责任等同起来,这也不可取。企业家精神的核心是技术创新,促进资本主义发展,与参政议政并没有直接关系。

随着信息通路的逐渐开放,大企业在社会公共事件中承担起更多的责任,这也是有目共睹的。但是企业家在追求商业利润和履行社会责任之间难免有分先后。

如果说大众期待企业家能利用自身的话语权优势多发出些声音,那么这些人理应允许有自己的判断。

说白了,就是孙文说的“政治是众人的事”。

公益和慈善事业也是同样的道理。

如果所有的企业家都“站出来”了,群体性的灭亡也不见得得体。反而有不同的声音出现,方能体现越来越开放的社会。

企业需要社会责任感,但是不要过度上升到“道德化”的制高点。让他们归于市场经济,承担市场风险不是更好的选择吗?

等到对于在商言商问题的探讨,归于理性,不过是企业家在寻找安全感,而公民也在寻找安全感。

王石感叹曾成杰事件,说:“兔死狐悲”,正是反射现有制度下政商关系之中,企业家群体的弱势及被动。如果现在有些人站出来说话,无非是通过为数不多的途径维护自身或群体的利益。

把安全感还给企业家,是体制改革之外重塑政商关系的重要环节,也是坚定企业家公民意识,维护经济稳定的重要环节。

在商言商的议题建构

1978年

1978年改革开放,第一次将“改革”提上议案,地方政府和私营经济自此开始走向“蜜月期”。尤其是更低级别的地方政府表现得尤为明显,因为GDP的建立离不开私营企业家的努力。

1980年-2007年

1980年,中国经济社会进入“有计划的商品经济”时代;

1992年,“社会主义市场经济”体制改革目标确立;

2001年,“七一讲话”鼓励私营企业主入党思想表现了中国私营经济逐步迈向健康、科学的方向;

2004年,“保护私有财产入宪”;

2007年,《物权法》通过。

自此,经历了漫长的等待与成长,中国经济社会允许并培养了企业家这个特殊的群体。

2004年

2004年,“郎顾之争”爆发,毫不遮掩地表现出公众对官商勾结的愤怒与不满,“私有化”大潮的侵吞速度有了变缓的趋势。同年,有私有产权第一案之称的“陕北油田事件”揭露了政府、国资与民资之间争夺利益的事实。

2012年,“盛世移民”潮涌现,有企业家在公开视野中站到了官员的对立面。

2008年

2008年,恰逢国际金融危机,央行的四万亿刺激计划直接输血给国有资本,民资几乎被排除在外。再加上“重庆打黑”事件的爆发,公民的安全感恐慌达到了空前的高度。

2012年2012年,“盛世移民”潮涌现,有企业家在公开视野中站到了官员的对立面。

2013年

2013年,“正和岛事件”成功点燃“在商言商”议题的导火索。