基于游憩机会谱理论的贵州省旅游用地分类及开发途径

韩德军,朱道林,迟超月

(1.中国农业大学土地资源管理系,北京 100193;2.贵州财经大学资源与环境管理学院,贵州 贵阳 550004;3.国土资源部农用地质量与监控重点实验室,北京 100193)

基于游憩机会谱理论的贵州省旅游用地分类及开发途径

韩德军1,2,朱道林1,3,迟超月1

(1.中国农业大学土地资源管理系,北京 100193;2.贵州财经大学资源与环境管理学院,贵州 贵阳 550004;3.国土资源部农用地质量与监控重点实验室,北京 100193)

研究目的:从贵州省域宏观角度,为科学开发利用旅游用地提供科学依据。研究方法:游憩机会谱(ROS)理论框架、层次分析法(AHP)和熵值法。研究结果:通过定量分析构建出贵州省重点风景名胜区游憩机会谱,并据此分析出各类旅游用地开发途径。研究结论:(1)贵州省旅游用地各环境因素之间的相关关系与传统ROS理论有所差异;(2)贵州省风景名胜区游憩机会谱中包含5种类型,分别是民族风情小城镇、郊区半自然型景区、郊区自然型景区、偏远半自然型景区、偏远自然型景区,应在全省统筹的基础上,针对各类型景区旅游用地环境要素特点,实施有针对性、差别化的土地利用开发政策。

土地利用;旅游用地;游憩机会谱;层次分析法;熵值法

Key words:land use; tourism land; recreation opportunity spectrum; AHP; entropy value

1 前言

随着居民消费结构的升级和对外开放形势的变化,中国旅游业的发展非常迅速,旅游用地扩张带来的矛盾凸显。一方面热门景区旅游用地指标缺口巨大,亟待解决旅游用地与各项规划及管制间相衔接的问题;另一方面多地出现了由于旅游无序开发带来的土地浪费、生态环境恶化甚至经济社会发展受阻等问题。由此可见,现阶段旅游景区开发的土地规划管理问题非常突出。根据特定地域的自然、人文、经济等条件确定适宜的旅游用地分类标准,对不同类型旅游用地贯彻差别化开发政策是解决上述矛盾的关键。

对于旅游用地的分类问题学术界已有很多学者进行了研究,学者们致力于从土地利用规划角度对旅游用地进行分类[1-3],或从城乡规划角度对旅游用地分类进行细分和衔接[4-7],这些立足于微观角度的研究适用于解决特定地域的实际问题,例如桂林市便将旅游用地单独列项进入当地的土地利用总体规划,并通过完善土地整理和建新拆旧等方案使得被国土部禁止的增减挂钩跨县调剂在当地得到松绑[8],但是,对于全国旅游用地的优化研究却很难都依赖“桂林”模式。本文将从省域宏观角度探究旅游用地分类规划的方法。

旅游用地属复合型用地,中国的土地分类体系中历来都没有对于旅游用地惟一对应的类别,研究和实践中“旅游用地”概念外延宽泛而模糊。本文接受毕宝德教授对“旅游用地”的定义:“旅游用地就是旅游业用地,即在旅游地内为旅游者提供游览、观赏、知识、乐趣、度假、疗养、娱乐、休息、探险、猎奇、考察研究等活动的土地。”[9]旅游用地承担着生态、社会、经济等一系列功能,为了将各项功能整合起来,国外相关领域的科学家进行了许多研究,其中美国林务局(USFS)和土地管理局(BLM)带头开发的游憩机会谱(ROS)系统将国家森林和牧地的户外游憩价值与其他资源整合在一起,实现了旅游用地的“功能整合性”[10]。

本文拟利用“游憩机会谱”理论,选择贵州省域范围内18个国家级风景名胜区为研究区域,立足贵州“国家公园省”的旅游资源条件,建立适宜的旅游用地分类指标体系,利用层次分析法(AHP)与熵值法结合建立贵州省重点风景名胜区游憩机会谱,并结合土地利用规划和主体功能区规划的管制要求对各风景名胜区旅游用地开发限制因素进行分析,并对未来适宜贵州省各类型旅游用地的开发方式给出针对性的建议。

2 研究区概况

贵州省地处亚热带,水热条件优越造就复杂多样的山地生态环境,具备了除海洋景观以外的所有景观类型。立体的地理环境又衍化出异质、多样、分散的少数民族文化,也成为旅游景区的亮点。为了脱贫致富,贵州省各地纷纷选择通过发展旅游业拉动地方经济增长。旅游业也成为贵州省国民经济的支柱产业之一,但是旅游区无序开发不仅造成了资源浪费,区域景区间恶性竞争,没有获得应有的经济效益,而且还带来了较严重的破坏问题,直接威胁到风景名胜区的生存发展[11]。

3 研究方法

3.1 游憩机会谱(ROS)

游憩机会谱(ROS)既是一个满足游客游憩体验的指导手册,又是一个编制资源清单、规划和管理游憩经历及环境( 物质环境、社会环境、管理环境) 的框架。自ROS框架在美国被提出,澳大利亚、新西兰、日本、加拿大和英国等国家的林务局和政府机构也开始将这一管理手段应用到游憩规划和自然资源管理中[12]。国内旅游规划专家学者也投入了不少精力对其进行研究[13-17],但都建立在对实证景区环境因素定性评价基础上构建ROS框架,本文以ROS为理论框架运用AHP法与熵值法结合对贵州省重点风景名胜区游憩机会进行定量评价,并针对评价结果对旅游用地进行优化。

3.2 层次分析法(AHP)

层次分析法(Analytic Hierarchy Process,简称AHP)是美国运筹学家T.L.Saaty于20世纪70年代中期创立的一种定性与定量分析相结合的多目标决策方法[18],其解决问题的步骤可以分为6步,即明确问题、建立层次结构、构造判断矩阵、层次单排序、层次总排序和一致性检验[19]。

3.3 熵值法

在确定权重过程中,AHP法很难区别指标数据的差异大小对于指标权重造成的影响,这些指标会造成景区之间的类别划分不够明显。在信息论中,熵是对不确定性的一种度量。根据熵的特性,可以用熵值来判断某个指标的离散程度,指标的离散程度越大,该指标对综合评价的影响越大。因此,本文中将采用熵值法与AHP相结合确定权重,将鉴别力不高的重要指标权重适当减小,而把评价值相差悬殊的指标的权重适当调大,实现静态赋权与动态赋权的结合,提高评价指标的有效性和科学性[20]。

4 数据分析与结果

4.1 指标体系构建及数据获取

根据美国林务局《ROS使用者指南》(1982)[21],给出评价游憩机会的5个环境指标(区域规模、偏远程度、人类迹象、使用密度、管理力度),结合贵州省自然社会和旅游景区发展现状,构建指标体系(表1)。

表1 贵州省重点风景名胜区游憩机会评价指标体系Tab.1 Recreation Opportunity Evaluation System of Scenic spots in Guizhou Province

在贵州省,景区的“景区面积”(区域规模)与景区入口“距高速时间”和“距地级市时间”(偏远程度)分别能够表征景区内、外可及性,这两个方面对于景区游憩机会分类很关键,故成为两个准则;景区少数民族“文化特色度”能够表明景区与其他景区相比人类文化特色程度,这个指标数据来源于少数民族研究专家(来自贵州财经大学文化传播学院)对各地的打分(没有文化特色0,省内普遍性的文化1,独具文化特色2),该指标与“建设用地面积”和“人口密度”共同代表“人类迹象”多少;“使用密度”这一准则用来表征旅客对于景区拥挤度的感受,根据贵州省住房和建设厅2010—2012年公布的各景区“十一”旅游黄金周(一年各景区游客最多时段)的游客数量,并计算出近三年来各景区“单日最大旅客数”加以表示;规章制度、景区管理等“管理力度”准则,根据贵州省住房和建设厅文件《关于转发住房和城乡建设部国家级风景名胜区保护管理执法检查结果通报的通知》,以18个风景名胜区对上级法规的执行情况、景区规划制定情况、管理信息化完善程度等管理执法情况的评比结果为依据,计算景区管理执法得分。

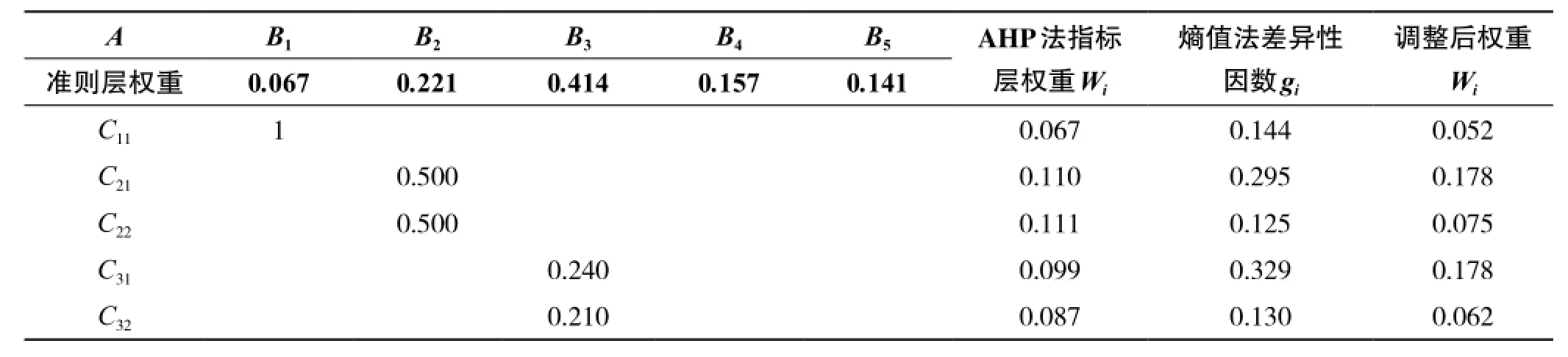

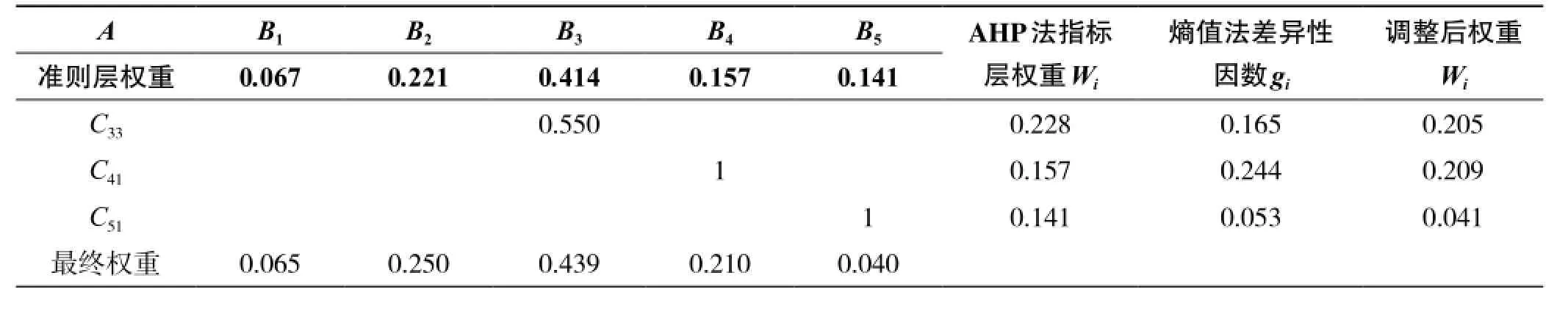

4.2 指标权重的确定

(1)AHP判断矩阵及一致性检验结果。就准则层和指标层的重要性分别向贵州省从事旅游管理研究的专家学者发放问卷,最终形成以下判断矩阵(表2、表3、表4),通过MATLAB软件编程计算,三个矩阵均通过了一致性检验。

(2)权重的确定。根据以上熵值法结合AHP法确定权重的方法,通过MATLAB软件编程最终确定指标权重如表5所示。

表2 判断矩阵A-BiTab.2 Comparison matrix A-Bi

表3 判断矩阵B2-C2iTab.3 Comparison matrix B2-C2i

表4 判矩阵B3-C3iTab.4 Comparison matrix B3-C3i

表5 熵值法改进的AHP权重汇总表Tab.5 Weighting matrix of improved AHP by entropy

(表5续)

5 贵州省重点风景名胜区游憩机会谱(ROS)及旅游用地优化

5.1 各景区 ROS环境要素分析

按照ROS理论框架,景区越偏远,区域规模越大,人类迹象和游客使用密度越低,管理力度也会越少。在美国的游憩机会谱中,最偏远的景区类型对应的便是原始环境,其位于离人类社区最遥远的区域,区域规模最大,几乎没有常住人口居住,游客也极少造访,这些区域也几乎没有人类直接的管理干预。将ROS理论框架应用于中国这样的人口相对稠密国家,而贵州省又是整个省域都被山地覆盖的地区,自古形成了一个个相对独立的人地关系系统的特殊案例,ROS各环境因素就会呈现出不同的变化趋势。

运用熵值法结合AHP法确定作为准则层的游憩机会谱各环境要素的权重,输入以上指标体系标准化后的相关数据,最终求得贵州省18个重点风景名胜区的准则层得分,在此基础上,运用SPSS 18.0对贵州省重点风景名胜区游憩机会谱中各环境要素进行皮尔逊相关性分析。表6列出有显著相关性环境因素的相关性分析结果。

表6 贵州省风景名胜区游憩机会各环境要素相关分析表Tab.6 Environmental factors trend correlation table of recreation opportunity of the key scenic spots in Guizhou

如表6所示,对贵州省重点风景名胜区“偏远程度”与其“人类迹象”进行相关性分析,相关性系数为r=0.460,显著性系数sig.=0.045<0.05,说明两环境因素呈比较显著的正相关关系,与一般ROS理论中呈负相关关系的方向相反,这与贵州省地貌条件及各民族小聚居、大杂居的分布格局有关,而独具少数民族特色的民族村寨古镇一般都处于较偏远的山区;通过相关性分析,贵州省景区“区域规模”与“偏远程度”、“人类迹象”等因素之间显著性系数均大于0.1,因此因素之间的相关性不显著,这主要与贵州省的旅游主题的原生态性有很大关系,无论是自然风景还是人文景观都是长期历史形成的,与城市公园和乡村旅游等旅游主题有所不同,短期内人为规划的痕迹较少,使得景区面积也是自然形成的;通过观察贵州省景区的“管理力度”与“人类迹象”两个因素呈两极分化的相关关系,所以去掉沿河、平塘两景区样本后,所剩16个景区“管理力度”与“人类迹象”两因素做相关性分析,如表6所示,两因素在0.05水平上呈显著的负相关关系。“人类迹象”最高的榕江、石阡、黎平等民族风情城镇和“人类迹象”最低的沿河、平塘“管理力度”最低,其他景区“人类迹象”越低,“管理力度”越高,原因是游客和居民较多的地方出现很多违规情况,而人际稀少的景区又缺乏必要的管理措施。

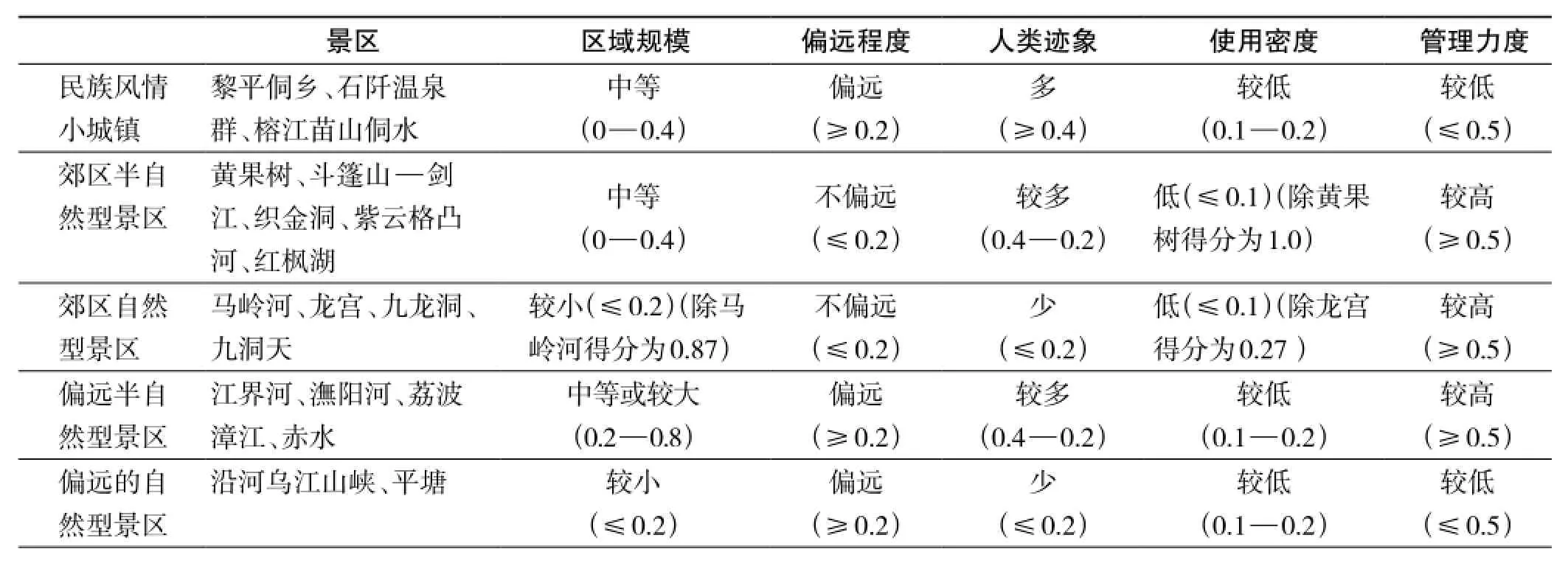

5.2 贵州省游憩机会谱及旅游用地开发建议

根据美国林务局的ROS理论框架对旅游地的分类方法[21],将贵州省18个重点风景名胜区分成5类,并根据景区各环境要素得分情况,分别将其命名为民族风情小城镇、郊区半自然型景区、郊区自然型景区、偏远半自然型景区、偏远自然型景区,形成贵州省游憩机会谱如表7所示。

表7 贵州省重点风景名胜区游憩机会谱Tab.7 Recreation opportunity spectrum of the key scenic spots in Guizhou Province

(1)民族风情小城镇。黎平侗乡、石阡温泉群和榕江苗山侗水三个重点风景名胜区属于独具民族特色的小城镇,这些景区“区域规模”中等,位于小城镇城区,少数民族依山水聚居,“偏远程度”高,相对其他类型景区人口密度和建设用地密度较大,因此“人类迹象”较多,但这些城镇多分布于远离省会和地级市的地区,交通等现代设施不发达,“使用密度”较低,“管理力度”较低。近年吸引了较多贵州省外或国外的游客,使得当地城镇化建设有了较快发展,由于景区开发与小城镇土地开发互相促进,诱发了很多用地矛盾,破坏了景区秩序。

针对这类景区的特点,应该逐步改善民族风情小城镇的外部交通设施状况,加强其与邻省的交通联系,改善省会贵阳市和地级市到景区的可及性。为了避免过多人工痕迹和商业气息破坏景区原有的民俗风情,可以在旅游业及相关产业有一定发展后,将人口及居住等其他功能用地分散到新城区,景区内部应合理规划民居改造和旅游地产开发等活动,在科学研究游客需求的基础上适当增加民俗餐饮、住宿等土地供应,逐步配套相应的购物中心、休闲娱乐、疗养等综合性服务业用地,但上述旅游用地开发必须要有完善的规划,要加强管委会各部门的管理职能。

(2)郊区半自然型景区。黄果树、都匀斗篷山—剑江、织金洞、紫云格凸河、红枫湖5个重点风景名胜区属于郊区半自然型景区,此类景区位于省会或城市郊区,“不偏远”,“区域规模”中等(小于200 km2),但常住人口稠密,“人类迹象”较多,除了黄果树属贵州省旅游的惟一代表,开发早,“使用密度”最高外,其余景区游客数量较少,“使用密度”低,“管理力度”较高。除黄果树外,该类景区多数主要吸引省内游客,景区在省外的旅游市场还非常有限。

这类景区应该充分利用交通相对便利的条件,在省内外开拓旅游市场,增加景区内道路、标识、休憩等用地,景区应该朝向多功能型开发,但要根据客源条件确定开发项目,管理部门应严格控制开发用地,防止因盲目开发破坏景区自然景观。严格控制景区周边的农用地转用,鼓励开发生态农业及能体现当地特色的乡村观光旅游,以吸引来自周边城市的游客。

(3)郊区自然型景区。马岭河峡谷—万峰湖、龙宫、铜仁九龙洞、九洞天4个重点风景名胜区属于郊区自然型景区,此类景区虽位于城市郊区,“不偏远”,“区域规模”一般较小(除马岭河峡谷外),但当地常住人口密度较低,“人类迹象”较少,尚属于自然型景区,多数以单一的自然风光为主,除龙宫(与黄果树景区较近,因此一起开发,名气大,“使用密度”高)外,其他景区知名度低,游客较少,“使用密度”低,“管理力度”较高。

这类景区多以独一无二的自然景观著称,因此保护性开发方式适合这类景区。在利用便利的交通条件逐步扩大游客数量的同时,注意对景区自然环境的保护,景区服务设施用地应该集约环保,对于海拔坡度较大的地区要严格限制任何导致水土流失的活动,农业以经营果林等为主。在景区游览区可以开展观光、漂流等项目,但应该有专门的环保动力车,防止汽车尾气带来的环境污染和肆意停车造成的土地破坏。加强景区所在城镇的建设,使其逐渐具备为景区服务的完善功能,但应杜绝投资大、收益低的民族风情街等项目盲目占地开发。

(4)偏远半自然型景区。瓮安江界河、镇远潕阳河、荔波漳江、赤水4个重点风景名胜区属于偏远半自然型景区,这类景区都处于“偏远”的县域,“区域规模”较大、旅游资源优质,但常住人口比较稠密,“人类迹象”较多,距离省会或地市较远,大大影响了来自于城市集散地的游客,但是这类景区一般都临近贵州周边省市,吸引了大量的邻省短期游客,所以旅游用地都进行了一定程度的开发,但“使用密度”较低,“管理力度”较高。

承担秦州区废旧农膜回收利用的2家企业属于小作坊式生产,规模小,生产经营管理不规范,加工产品为初级生产原料塑料颗粒,产品附加值较低。受资金限制,加工设备相对落后,分拣、清洗环节使用人工较多,费用较大。回收废旧农膜以及生产电费成本过高,据测算每生产1 t颗粒的电费成本为800元。由于废旧地膜含泥土量大,平均5~10 kg废旧地膜才能加工1 kg塑料颗粒,当前1 t塑料颗粒的售价为5 000元,而生产1 t颗粒的成本高达5 500元,企业倒亏500元。

这类景区兼有独特的自然风光和人文景观,相对于四川、湖南、广西、云南等邻省的旅游景区,开发程度较低。要使后发劣势转化为优势,可以将此类景区独具特色的元素发掘出来,并在旅游用地的开发中加以体现。景区开发重点首先放在与邻省的交通设施的改善上,另外,景区外要规划专门的景区服务中心和专用停车场用地,景区内部应有便捷的景区交通调度车辆,限制非景区车辆进入景区,这有利于减小景区内的环境压力,减小土地浪费。景区内的常住人口生活生产用地的规划也是这类景区土地规划的重点,应该引导这些居民迁出景区,在景区内从事农业生产要符合景区开发的整体规划。

(5)偏远自然型景区。沿河乌江山峡、平塘两个重点风景名胜区属于偏远自然型景区,“区域规模”较小,这类景区尚保持原生态的自然和民族景观,处于贵州省边境“偏远”地带,受景区自然环境限制,景区人口密度小,“人类迹象”少,但是独特的山水风土人情也吸引了不少省内外游客。

这类景区的魅力所在就是隐于“世外”的独特意境,因此对景区的保护是旅游用地规划的首要问题,除了景区的游览区游客可步行或乘船外,应该杜绝任何破坏景区原生态的开发利用方式。例如,乌江山峡除了乘坐最原始的渡船慢速观赏风景外,沿途仅适合科考、探险或露营等对自然破坏最少的活动;平塘要保持当地小聚居的布依族村寨和风俗,并与当地山水相结合,保持原生态的土地利用方式,限制现代化的土地开发方式。

6 结论

(1)贵州省旅游用地各环境因素之间的相关关系与传统的ROS理论中的不同:首先,景区的可及性与自然程度不是负相关关系,而是正相关关系;其次,景区规模与其可及性相关关系不明显;再次,景区的管理力度与自然程度呈两极分化关系。

(2)贵州省风景名胜区游憩机会谱分为5种类型,分别是民族风情小城镇、郊区半自然型景区、郊区自然型景区、偏远半自然型景区、偏远自然型景区。在景区旅游用地的开发中,应该在全省统筹的基础上,立足景区的旅游资源现状,对不同类型景区实施差别化的土地政策,这样既能最大程度保护原生态旅游资源,将开发人力、财力、物力有效分配,杜绝各地区都开发旅游的趋同化开发模式,也能为旅客呈现出不同类型且开发程度各异的旅游景区,这样才能促进贵州省旅游产业和整个社会经济的可持续发展。

参考文献(References):

[1]章牧,李月兰.土地利用总体规划修编中的旅游用地问题研究[J].社会科学家,2006,(4):124-127.

[2]张娟.旅游用地分类的探讨[J].资源与产业,2008,(2): 63-68.

[3]苏琨,周勇.旅游用地在土地利用分类系统中的归属与应用初探[J].资源与产业,2008,(6): 97-99.

[4]范业正.城市旅游规划与城市规划的关系与协调[J].规划师,2000,16(6): 95-97.

[5]杨军,高珊.拒绝“擦边球”——对城市规划中出现旅游用地的一些思考[A].和谐城市规划——2007中国城市规划年会论文集[C]. 2007, (9):2489-2492.

[6]李婷婷,密亚州,张辉,等.北京市郊区旅游用地管理模式研究[J].城市发展研究,2009,(11): 89-96.

[7]徐勤政,刘鲁,彭珂.城乡规划视角的旅游用地分类体系研究[J].旅游学刊,2010,(7):54-61.

[8]张凤玲. 桂林旅游用地破题[N]. 中国房地产报,2013-07-01.

[9]毕宝德.土地经济学(第六版)[M].北京:中国人民大学出版社,2010,(1):73.

[10]摩尔,德莱维尔.户外游憩:自然资源游憩机会的供给与管理[M].天津:南开大学出版社,2012,(6):253.

[11]中国城市规划设计研究院.贵州省风景名胜区体系规划[R].贵州省建设厅,2007.

[12]McCool S F, Clark R N, Stankey G H. An Assessment of Frameworks Useful for Public Land Recreation Planning[J]. USDA Forest Service, 2007:124.

[13]吴必虎. 区域旅游规划原理[J]. 北京: 中国旅游出版社,2001.

[14]黄向, 保继刚, 沃尔·杰弗里. 中国生态旅游机会(CECOS)的构建[J]. 地理科学,2006,26(5): 629-634.

[15]李晓阳. 基于游憩机会谱方法的湖泊旅游产品设计: 以梁子湖为例[J]. 文学教育,2009,(8): 54-55.

[16]周青, 江能远, 杨作. 贵州省森林游憩谱与游憩项目开发探讨[J]. 四川林勘设计,2003,(1):51-55.

[17]肖随丽, 贾黎明, 汪平,等. 北京城郊山地森林游憩机会谱构建[J]. 地理科学进展,2011,6:746-752.

[18]Saaty TL. The Analytic Hierarchy Process[M]. NewYork: McGrawHill, 1980.

[19]马东辉,郭小东,苏经宇,等.层次分析法逆序问题及其在土地利用适宜性评价中的应用[M].系统工程理论与实践,2007,(6):124-135.

[20]王道平,王煦. 基于AHP/熵值法的钢铁企业绿色供应商选择指标权重研究[J].软科学,2010,24(8):117-122.

[21]U.S. Department of Agriculture, Forest Service. 15 ROS User Guide[M]. Washington, D.C: USDA Forest Service, 1982.

(本文责编:仲济香)

Optimization of Tourism Land Classification and Development in Guizhou Province Based on Recreation Opportunity Spectrum

HAN De-jun1,2, ZHU Dao-lin1,3, CHI Chao-yue1

(1. Department of Land Resources Management, China Agricultural University, Beijing 100193, China; 2. College of Resource & Environment Management, Guizhou University of Finance and Economics, Guiyang 550004, China; 3. Key

Laboratory of Agricultural Land Quality, Ministry of Land and Resources, Beijing 100193, China)

The purpose of this study is to provide a scientific basis for scientific development and utilization of tourist sites from a macro perspective of Guizhou Province. By employing methods of theoretical framework of Recreation Opportunity Spectrum (ROS), the analytic hierarchy process (AHP) and entropy value, building Recreation Opportunity Spectrum of the key scenic spots in Guizhou Province, analyzing ways to exploit all types of scenic spots. The main conclusions are as follows: 1) the correlation between environmental factors of tourism land in Guizhou is different from that of ROS theory; 2) Scenic spots in Guizhou Province are divided into 5 types in Recreation Opportunity Spectrum, namely, Ethnic small towns, semi-natural scenic suburban, natural scenic suburban, remote natural scenic, and remote semi-natural scenic. The targeted and differentiated land use and development policies should be carried out according to environmental elements characteristic in various types of tourism land in Guizhou.

F301.24

A

1001-8158(2014)09-0068-08

2013-11-07

2014-03-23

教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790217);贵州省教育厅高等学校人文社会科学研究基地招标项目(12JD099)。

韩德军(1980-),女,内蒙通辽人,博士研究生,副教授。主要研究方向为土地经济与土地制度。E-mail: hdj1532@126.com

朱道林(1966-),男,安徽金寨人,教授,博士生导师。主要研究方向为土地资源经济与土地政策。E-mail: dlzhu@cau.edu.cn