上行开采油页岩回采巷道合理位置确定分析*

杨永杰 马德鹏 解洪兵

(山东科技大学矿山灾害预防控制-省部共建国家重点实验室培育基地,山东省青岛市,266590)

上行开采作为一种特殊顺序的开采方法,不仅应用于深部及构造影响下的卸压开采,而且越来越多地应用于采空区上方遗留煤层的回采,特别是在一些煤炭资源逐步枯竭的矿井。许多学者对单煤层、近距离煤层群、残采区上行开采及上行开采巷道支护方面做了大量研究,得到了许多成果,然而在上行开采回采巷道合理掘进位置方面的研究较少,特别是在油页岩上行开采的过程中。

本文采用现场实测、概率积分法预计及数值模拟等方法,分析油页岩上行开采底板变形与破坏规律,确定回采巷道的合理位置,以保证回采巷道的稳定性。

1 开采地质条件

北皂煤矿是褐煤与油页岩共生矿井,主要可采煤层为2#煤层,其上部油页岩发热量和焦油产率较高,是一种经济环保的绿色原料,目前2#煤层基本回采完毕,油页岩的开采属上行开采。矿井煤系地层属于三软地层,但油页岩为致密坚硬层状结构,韧性大,平均厚度5 m。1301 油页岩工作面位于2#煤层2101工作面上方23m,2101工作面走向长度430m 左右,倾斜长度150m,煤层平均厚度约3.6m,煤层标高-355~-371.4m。

2 采场覆岩破坏规律探测

为获得2#煤层开采后覆岩破坏状况,进而研究此地质条件下油页岩上行开采的可行性及合理的回采巷道布置位置,2101工作面开采前在油页岩层布置观测巷道,向2101工作面上方的覆岩内打倾斜钻孔,采用双端堵水器进行观测。

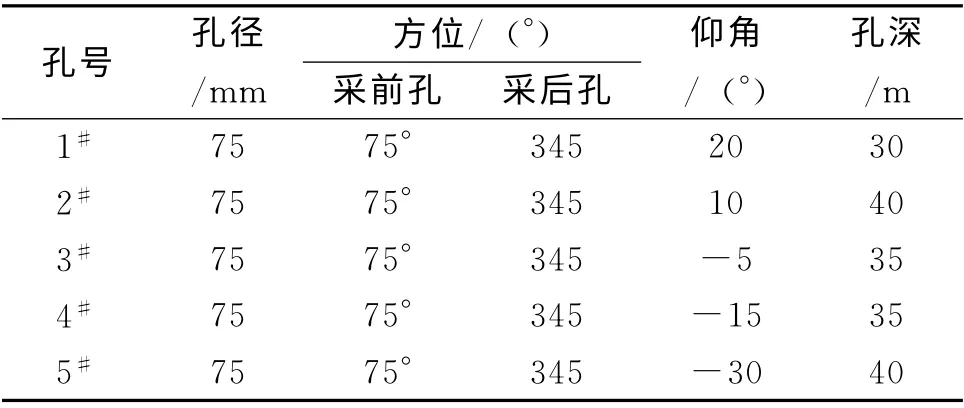

观测时设置2个观测面,即2#煤层开采前观测面及开采后观测面,如图1所示。两个观测面之间夹角为30°,每个观测面均设置5个观测孔,两观测面钻孔除方位角夹角为30°外,其余钻孔要素全部相同,如表1所示。

图1 观测钻孔布置图

以2#孔为例进行分析,2#采前孔观测结果表明,岩层的原始渗透性较小,除去最靠近孔口的点外,最大注水漏失量只有6.6L/min,而且渗流段较少,如图2所示。这说明岩层的原始连通型裂隙不发育,这是软岩性质决定的。

2#采后孔在钻孔斜长为6.1 m 时流量明显增大,进入裂隙带内,直至22.8m 处,钻孔最大注水漏失量为9.6L/min,相对采前孔注水漏失量只增加了3L/min,可知裂隙带内裂隙发育程度较低。

表1 钻孔施工要素

图2 2#孔注水漏失量图

其余钻孔的观测结果处理方式与2#钻孔类似,综合各探测钻孔的观测成果,2101 工作面覆岩裂隙带高度为28.3m,冒落带发育高度为11m,发育形态如图3所示。

图3 裂隙发育形态图

由观测结果可得,油页岩位于2#煤层冒落带以外、裂隙带以内,但位于裂隙带的顶部靠近弯曲下沉带。由于岩层属于软岩地层,所以煤层虽然会产生裂隙,但内部结构遭到破坏程度不明显,可进行上行开采。

在开采边界处,覆岩弯曲变形的曲率最大,所以开采边界处的裂隙发育高度最大;在开采边界外侧,弯曲变形的覆岩处于拉伸状态,容易产生张开型裂隙,因此,裂隙带侧向边界外凸,外凸宽度在14m 左右,可求出2#煤层开采影响边界角为58.6°。

3 油页岩底板采动破坏预计

为了获得2#煤层采出后油页岩底板的变形情况,采用概率积分法进行预计分析。根据已有岩移观测成果,工作面回采后地表最大下沉系数为0.93,由于此次预计的是油页岩底板的破坏情况,油页岩与2#煤层的平均距离23m,所以取下沉系数为1,水平移动系数为0.3,主要影响角正切值为1.4。

图4 油页岩层下沉剖面图

按最大下沉系数为1 进行预计,在油页岩与2#煤层间距23m 的情况下沿其倾斜主断面作下沉剖面图,如图4所示。受2#煤层的开采影响,油页岩产生较大的变形破坏,最大下沉值为3.6 m,2#煤层两边开采边界影响范围分别为14.7 m 和15.2m。不同位置煤层变形状态不同,位于采空区中间上部油页岩底板呈平缓的盆地形态下沉,连续性较好,而位于采空区边缘部分在边界影响下则易产生裂隙,且裂隙难以闭合,形成台阶式下沉,最大沉降角度达15°。因此,在油页岩中布置回采巷道时应位于开采边界影响范围以外。

4 油页岩应力与变形规律数值模拟

2#煤层距离油页岩层底板较近,其开采对油页岩的整体性产生影响,采用UDEC 数值计算软件对油页岩变形规律进行模拟分析。

4.1 数值模拟计算

根据地层情况建立上行开采数值模型,模型水平方向长度为150m,垂直方向为105m,其中2#煤层厚度为3.6m,油页岩层厚度为5m,模型水平方向两侧及下部边界为固定边界,在上部边界均匀施加6.8 MPa垂直方向应力用以模拟模型上部约270 m 岩层压力,采用莫尔-库仑弹塑性本构模型,岩石力学参数如表2所示。

表2 岩石力学参数

4.2 模拟结果分析

2#煤层开采后油页岩层及其邻近岩层的塑性区分布如图5 所示,2#煤层开采后,其开采边界影响范围 (即裂隙带外凸宽度)约为15 m,影响角约为56°,包括油页岩在内的覆岩产生了明显的垂直位移,最大位移量约为3.6 m,接近2#煤层厚度,油页岩的整体性受到影响,在采动影响范围内产生明显的塑性破坏和拉伸破坏。油页岩距2#煤层开采边界小于0.5倍采动影响范围时,岩层运动以拉伸运动为主,边界在0.5~1倍采动影响范围时,岩层移动以滑移运动为主。

图5 塑性区分布图

5 回采巷道合理位置确定

综合裂隙带观测结果、概率积分法预计及数值模拟结果可以得出,2#煤层开采边界岩层移动范围平均约为15 m,平均影响角约为55°,受下部2#煤层开采影响,油页岩产生 变形破坏,距离2#煤层采空区边界位置不同,油页岩的变形状况不同,因此回采巷道所处的位置不同,在油页岩采动影响期间其稳定性将会有较大的差异。

当巷道与2#煤层开采边界的平面距离小于等于7.5m 时,即在距2#煤层开采边界0.5倍采动影响范围以内,由于巷道围岩处于岩层严重的拉伸变形破坏区,围岩的稳定性较差。

当巷道位于2#煤层开采边界平面距离大于7.5m、小于15 m 时,巷道围岩处于岩层滑移变形区,围岩的稳定性相对较好。

当巷道位于2#煤层采动影响范围15 m 以外时,巷道所处位置的围岩变形较小,围岩的稳定性最好,此处为巷道布置的最佳位置。

6 结论

(1)实测2#煤层采动裂隙带高度约28.3 m,油页岩位于2#煤层冒落带以外,裂隙带以内,但裂隙发育程度较低,油页岩内部结构遭到破坏程度不明显,可进行上行开采。

(2)受2#煤层开采影响,油页岩产生较大的变形破坏,最大下沉值为3.6m,位于采空区中间上部油页岩底板呈平缓的盆地形态下沉,连续性较好,位于采空区边缘部分在边界影响下形成台阶式下沉。

(3)油页岩在采动影响范围内产生明显的塑性破坏和拉伸破坏,在距2#煤层开采边界小于0.5倍开采影响的范围内,岩层运动以拉伸运动为主,在0.5~1倍开采影响的范围内,岩层移动以滑移运动为主。

(4)2#煤层采动影响范围 (裂隙带外凸宽度)平均约为15m,平均影响角约为55°,油页岩回采巷道应布置在开采影响范围 (15m)以外。

[1] 庞义辉,刘俊峰,袁任远.龙王沟煤矿特厚煤层上行开采可行性分析 [J].煤炭工程,2013(2)

[2] 张恩强,张建忠,刘金辉.煤矿上行开采覆岩运动规律研究 [J].西安科技大学学报,2011 (3)

[3] 马进功,郝万东.煤层群二次上行开采对上位煤层影响研究 [J].中国煤炭,2013(1)

[4] 许力峰,刘珂铭,张江利等.近距离煤层群上行开采薄煤层覆岩移动规律研究 [J].煤矿安全,2012(7)

[5] 陈勇,王红胜.旋转开采技术在上行开采不规则薄煤层综采面的实践 [J].中国煤炭,2009 (10)

[6] 冯国瑞,任亚峰,王鲜霞等.白家庄煤矿垮落法残采区上行开采相似模拟实验研究 [J].煤炭学报,2011 (4)

[7] 刘锋,陈勇.济三煤矿上行开采实验工作面安全开采技术研究 [J].中国煤炭,2007 (12)