东坡矿特厚煤层综放开采地表移动规律特殊性及机理分析

高 超,徐乃忠,2,刘 贵,2,倪向忠,马宏元

(1煤炭科学研究总院开采设计研究分院,北京,100013; 2天地科技股份有限公司开采设计事业部,北京100013;3山西中煤东坡煤业有限公司,山西朔州036000)

综放开采自上世纪80年代在蒲河矿试运行以来[1],以其独特的优势在厚煤层开采中得到快速的发展并迅速推广,相关学者对厚煤层综放开采的地表移动规律已开展研究,而对特厚煤层综放开采地表移动规律的研究却非常少,在此基础之上亦缺乏对特厚煤层综放开采地表移动规律的特殊性分析与机理研究。

实践表明煤层开采必然伴随覆岩破坏并传播至地表,各矿区的地表移动规律及相关参数又存在其特殊性[2],为获得特厚煤层综放开采条件下的地表移动规律,在朔州东坡煤矿914工作面上方结合地表特征建立了地表移动观测站,根据实测数据计算出各参数,并结合其他矿井厚煤层综放、厚煤层综采参数进行比较并对其特殊性及机理进行了分析和研究。

1 工作面概况及观测站布置

914工作面沿走向布置,工作面长240m,连续推进长度1250m,工作面开切眼处平均采深265m,采煤方法为特厚煤层综放一次采全高,煤层倾角1.3~3.2°,采煤机平均割煤高度为3.6m,放煤高度平均为10.8m,因此开切眼侧平均采出煤层厚度为14.4m。顶板管理方法为全部垮落法,推进速度约为2.77m/d,开采强度非常大。

工作面上方地表为丘陵地貌并覆盖45m厚的黄土层,沟壑纵横,中厚度基岩 (约215m),2011年在914工作面上方布置了5条测线,总长度为3275m,测线点数共计133个,测点间隔约为20m,控制点布置于工作面外部观测线的末端。A线和C线分别布置于工作面开切眼和停采线侧,为走向半盆地观测线;B线沿倾向下山方向布置于开切眼侧;DD线沿倾向布置于停采线侧为倾向全盆地线;E线为铁路观测线。

东坡矿9煤埋深采厚比值较小,同时由于采矿条件的影响使得C,DD线的观测效果不完整,部分参数的推导仅对开切眼侧的A线和B线进行分析研究。A,B,E线自2012年1月份进行了首次观测,至2013年7月观测共记13次;C,DD线自2012年6月开始观测共7次。

2 地表移动与变形计算参数分析

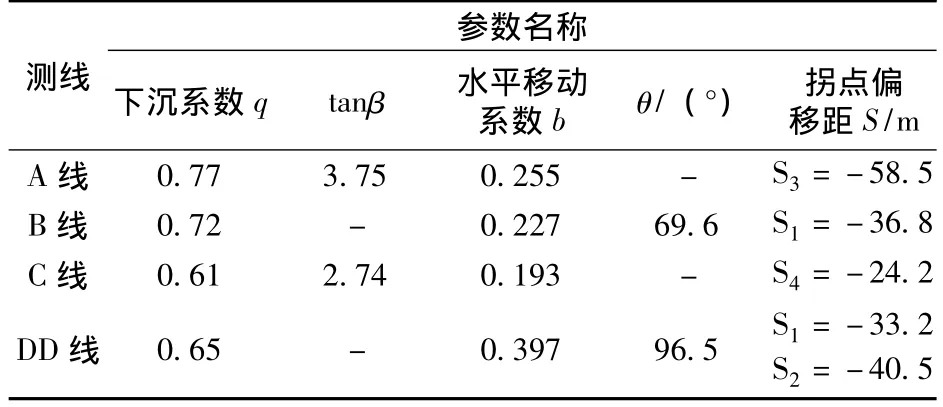

根据914工作面地表移动观测站数据结果,对各观测线高程、水平观测数据进行求参,求得的地表移动与变形计算参数如表1所示。

表1 地表移动与变形计算参数

2.1 主要影响角正切值

东坡矿主要影响角正切值较大,实测计算值可达2.74~3.75,说明特厚煤层综放开采地表变形更加集中、主要影响半径值变小、变形值较常规综放开采更大、碗形盆地现象更加明显。分析其原因主要有以下两个方面:从覆岩移动结构考虑,特厚煤层综放一次性采全高由于采出空间大,不稳定空间亦加大,垮落带高度相应增加[3],上覆岩层沿着煤壁的切落现象明显,岩层向煤柱两侧的应力传递效应减小,传播范围变小,破碎后的岩体呈块状,仅起到充填采空区的作用,使得岩层的岩梁作用拉压影响范围变小。

另一方面地表黄土层平均厚度为45m,约占上覆地层总厚度的17%,黄土层的抗拉强度较低[4],在岩层移动较强烈时,反应在地表就出现了裂缝,因此黄土层受拉时向外传播的距离较小,使得特厚煤层综放开采下沉盆地的面积减少。

2.2 下沉系数

实测计算下沉系数较小,为0.61~0.77。分析其原因可知,特厚煤层综放开采一次采全高导水裂缝带发育既有综采的特点又有综放的特殊性,而类似采厚的综放开采矿井导水裂缝带高度加大,覆岩移动剧烈[5-6]。采底煤后顶煤及顶板下沉垮落破碎,这一过程中覆岩的弯曲下沉、离层、裂隙、断裂,破碎后的岩块压实性不充分,而经过顶煤的放煤过程后,由于采出空间的加大,覆岩垮落带和裂缝带高度继续上升,垮落的岩块间缝隙较大,因此碎胀系数较大。

2.3 水平移动系数

水平移动系数较常见采煤方法值偏小。一方面是黄土层的影响:东坡矿地表黄土层厚度大,土体的抗剪切错动的能力较差,塑性较大,当基岩面上产生一定的水平位移时,黄土层就出现了拉裂隙,随着基岩的水平移动的位移量小,产生一定的位移滞后差,即黄土层对地表的水平移动起到了缓冲作用,减小了水平位移量。

另一方面是前期梁的中性面位置影响[7]:由钱鸣高院士的岩层假说可知,覆岩各分层可看成是单独的承重梁,在最下面的岩层破断以前,覆岩只产生整体的弯曲下沉;特厚煤层综放开采,一次性采出煤层厚度大,垮落带发育高度大,由关键层假说[8]来讲,承载上覆岩层的坚硬岩层逐步破断,使得整体弯曲下沉的覆岩层数逐步向上减少,在此过程中将一起弯曲下沉的岩层看成一个整体岩层,而梁主断面上点的水平变形与该点到中性面的距离成正比关系,因此最大水平变形值应发生在表土层下的第一层岩层上,特厚煤层开采过程中相对稳定覆岩的中性面相对于薄煤层、中厚煤层、厚煤层的中性面位置更接近地表,因此相比较而言,水平变形就较小。

再则,随着开采面积的逐步增大,岩层逐步向上垮断,冒落带逐步发育最终扩展到地表,使得该研究点随之切落,水平位移不再受岩层的弯曲影响,随后该点受周围岩土体的挤压,但是该过程水平位移量较小。

2.4 拐点偏移距

对比厚煤层综采的拐点偏移距可以得知[9-10],特厚煤层综放开采条件下拐点偏移距明显偏大。拐点的位置从理论上讲应位于工作面开采边界的正上方,但由于工作面边界附近的顶板并不是沿着煤壁切断冒落或呈阶梯状弯曲下沉,上覆岩层必然存在厚硬岩层,使得采空区边缘的冒落空间呈悬臂梁支撑状态,因此在四周未开采的情况下,拐点不在工作面开采边界的正上方而是略偏向采空区一侧。另一方面特厚煤层综放开采,为保护工作面两端支架的安全及稳定性,对两端头约15m的煤体只采不放,此采煤工艺又加大了拐点向采空区侧移动的量值。

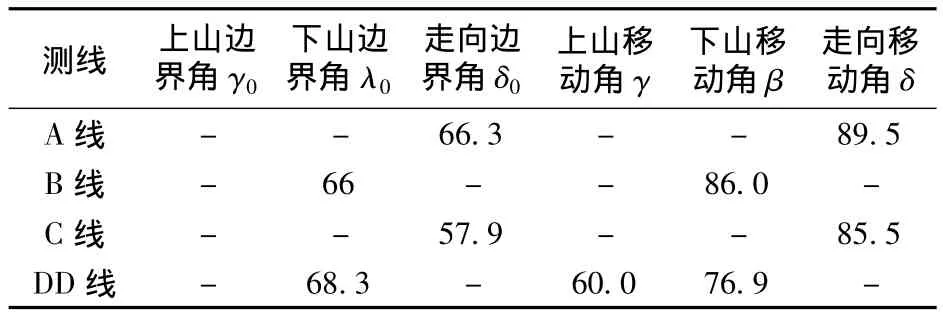

3 地表移动与变形角量参数分析

地表移动角量参数是描述地表移动与变形的程度、影响范围以及影响时间关系的参数,对于指导矿井生产具有重要意义。对东坡矿的边界角和移动角整理计算如表2所示。

表2 边界角与移动角参数 (°)

由表2可知,各方向的边界角和移动角均比常规条件厚煤层综采[9-10]的边界角与移动角值偏大。根据东坡矿的现场观测可知,自开切眼后,随采空区面积的增大,顶煤呈“倒台阶”向下垮落;对比相似矿井并根据关键层理论计算的覆岩导水裂缝带高度大、岩梁破断步距小,使得外伸的悬臂梁应力向采空区外缘传递作用减小。另一方面为保证工作面的安全,工作面两端头2~3架的顶煤不放出,放煤区域范围减小,放出率低。以上两点都对特厚煤层综放开采地表移动盆地的边界存在影响。

4 地表移动与变形动态参数分析

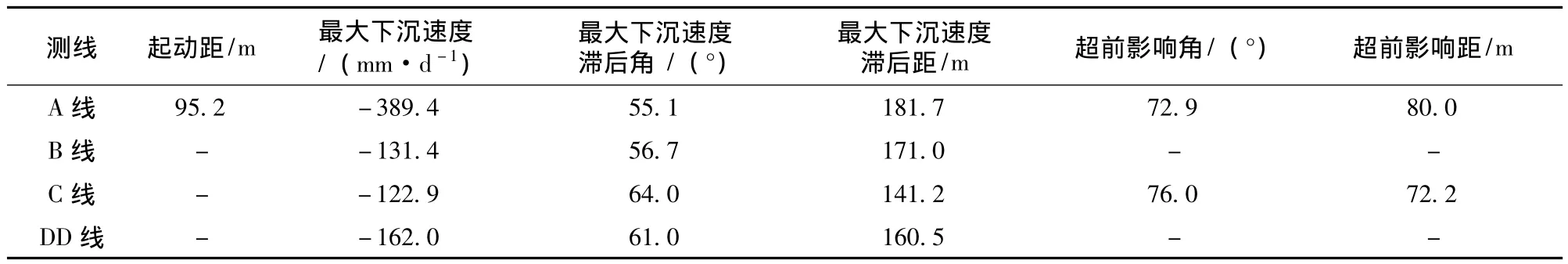

研究掌握地表动态角量的变化规律,可以提前在工作面回采过程中确定下沉与移动变形的剧烈程度和工作面的位置关系,这些参数对于地面保护具有重要的实践指导意义,求取的东坡矿地表移动动态参数如表3所示。

4.1 超前影响距、超前影响角;滞后距和滞后角

由计算结果可知,超前影响距较小、超前影响角较大;滞后距较小,滞后角较大。分析其原因可知,角值偏大一方面是因为工作面推进速度越大对覆岩扰动越大[11],与此同时,采出煤层厚度越大覆岩破坏发育高度越大,在埋深不变的情况下,工作面的开采扰动传播距离在基岩范围内传播范围将变小;另一方面黄土层抗拉伸的能力较弱,地表的竖向裂缝发育明显,基岩内移动变形传播到黄土层时,迅速扩展到了地表。

表3 地表移动动态参数

4.2 下沉速度与下沉速度系数

工作面的宽深比大,埋深浅、松散层厚度大,基岩厚度偏小,采动充分程度大,从而使得地表的动态下沉值和下沉速度系数较大,影响程度更加剧烈。工作面推进速度可达3.1m/d,工作面的推进速度大,对覆岩的扰动程度就加大,影响程度更加剧烈。下沉速度系数达到4.34,是其他厚煤层综放面[9-10]的1.3~1.5倍,体现了特厚煤层综放开采对地表的影响剧烈程度。

4.3 下沉、下沉速度及地表移动周期

分析实测数据可知:A测线最大下沉量-11127mm,最大下沉速度181.65mm/d;地表移动初始期为74d,此阶段下沉量占总下沉量的1.4%;活跃期为 174d,此阶段下沉量占总下沉量的97.5%。以后的下沉较慢,下沉量较少,因此可认为,特厚煤层综放开采条件下在开采结束后6.5个月后地表已基本稳定,变化较小。衰退期为330d,总移动期为578d。

综上分析可知,东坡矿特厚煤层综放开采条件下,活跃期内地表下沉速度大,移动剧烈,地表下沉量占总下沉量的比值大。分析其原因可知,特厚煤层综放开采时,采空区内不稳定空间大,需要较多的顶板断裂下来形成稳定的冒落岩块进行采空区充填,因此传播到地表的移动变形比较剧烈,这导致了地表移动从开始到活跃期的临界值时间较短,使得初始期短而活跃期较短较剧烈。

地表移动周期时间长的原因是由于一次性采放煤层厚度大,垮落带高度较大[12],裂缝带高度也随之加大,破碎岩块多,裂隙多,使得煤层采出后,需要较长的时间来压实冒落岩块使之再次达到稳定状态,裂缝继冒落岩块稳定后,也需要较长时间来依靠覆岩本身自重来压实和闭合,因此地表移动衰退期较一般开采方法长。

另一方面地表覆盖较厚的黄土层,当地下开采活动引起的覆岩移动传播到基岩面时黄土层抗拉压的性能较弱,对岩层移动的影响较为敏感并很快传播至地表,又使得地表移动的初始期较短;而当基岩面上的移动变形较小时,黄土层又表现了自身的蠕变特性,使得地表移动存在一定的缓冲期,使得衰退期在一定程度上加长。

5 结论

(1)分析并得到了东坡矿浅埋深特厚煤层综放开采地表移动与变形规律的计算参数:下沉系数取0.61~0.77,水平移动系数取0.19~0.25,主要影响角正切取2.7~3.8,最大下沉角70°。

(2)从特厚煤层综放开采工艺、力学机理、岩性、覆岩移动与稳定结构上对地表移动规律的特殊性进行了分析研究,并从特厚煤层综放开采地表移动机理上进行了认识性研究。

(3)求取并分析了东坡矿地表移动与变形的角量参数;确定了特厚煤层综放开采地表移动的动态参数具有超前影响距较小和超前影响角较大;滞后距较小,滞后角较大;下沉速度大,下沉速度系数较大的特点。

(4)分析了东坡矿特厚煤层综放开采地表移动影响期及3个阶段的特点:活跃期内,地表下沉速度大,移动剧烈,地表下沉量占总下沉量的比值大,地表移动周期时间长,并反映出该地质采矿条件下地表的影响程度、影响范围和影响时间问题。

[1]申宝宏,郭玉辉.我国综合机械化采煤技术装备发展现状与趋势[J].煤炭科学技术,2012,40(2):1-3.

[2]徐乃忠,刘 贵,陈 千,等.平朔井工三矿浅埋深厚煤层综放开采地表沉陷规律研究[A].2013全国现代地测技术与开采沉陷学术会议暨数字矿山论坛论文集[C].西安,2013.

[3]谭志祥,郭广礼,周 鸣,等.放顶煤开采地表及基岩面移动规律数值模拟研究[J].辽宁工程技术大学学报,2000,19(1):12-26.

[4]徐乃忠,戴华阳.厚松散层条件下开采沉陷规律及控制研究现状[J].煤矿安全,2008(11):53-55.

[5]张玉军,李凤明.高强度综放开采采动覆岩破坏高度及裂隙发育演化监测分析[J].岩石力学与工程学报,2011,30 (S1):2994-3001.

[6]孙景武,刘家根,韩德明,等.极弱胶结覆岩综放开采导水裂隙带发育高度预测研究[J].矿山测量,2012,(2).

[7]刘鸿文.材料力学I[M].北京:高等教育出版社,2004.

[8]钱鸣高,缪协兴,许家林,等.岩层控制的关键层理论[M].徐州:中国矿业大学出版社,2000.

[9]滕永海,唐志新,郑志刚.综采放顶煤地表沉陷规律研究及应用[M].北京:煤炭工业出版社,2009.

[10]殷作如,邹友峰,邓智毅,等.开滦矿区岩层与地表移动规律及参数[M].北京:科学出版社,2010.

[11]何国清,杨 伦,凌赓娣,等.矿山开采沉陷学[M].徐州:中国矿业大学出版社,2004.

[12]郭广礼,邓喀中,张连贵,等.综采放顶煤地表移动规律特殊性[J].中国矿业大学学报,1999,28(4):375-378.

[13]胡程鹤.采动地表沉陷对连续体系梁桥损坏规律研究[D].辽宁工程技术大学,2006.

[14]詹凤平.长壁全垮法开采和限厚条带开采对生态环境影响比较分析[J].煤矿开采,2013,18(3):89-91.