破城京津冀壁垒之战

本刊记者│程磊

破城京津冀壁垒之战

本刊记者│程磊

南开大学国家经济研究所教授刘杉生动的把地理上原本就是一家人的京、津、冀三个行政区比喻为三兄弟:三兄弟各有三亩地,日子好坏不一,但各过各的,此前也常合计,但毕竟都有小算盘,三双筷子终究无法捆成一把。要搞京津冀一体化,老大北京要减肥,老二天津要美体,老三河北要健身,这一切都需要大家长出面协调,把北京、天津和河北资源进行统一配置,每个兄弟不能留一手,每个兄弟都要伸出一双手,这样三双手才能握在一起。

而北京产生的外溢效果显然不仅将惠及河北和天津,也将影响到其他环渤海省份。抢着表达“副中心”欲望导致规划未行,房价先行并不可取,尤其是各种“中心”本质上不符合京津冀协调发展的要义。平等互利、成本共担、利益共享无疑是京津冀发展的未来。但京津冀城市群这21万平方公里的范围内,公共资源、产业梯次相差的悬殊,未来打破资源失调,创造协同发展机会,可谓言易行难。

上个月,本刊的3月号杂志,用了20多页的篇幅,探讨了京津冀在20多年的一体化“口号”声中推动不力的原因,分析了京津冀的战略意义和未来有多少块难啃的骨头。作为上期刊物的延续,本期我们把报道的重点放在了“破题”上,围绕于此,我们专访了国家发改委城市和小城镇改革发展中心副主任乔润令,代表官方;邀请了中国城市规划学会副理事长石楠和安邦集团高级研究员唐黎明,他们分别代表了城市规划学界和战略智库学者。由他们的观点构成了我们多维度的“破题”视角。

去“中心”

4月2日,保定市东风公园北门的公告栏上,好事者写下一句耐人寻味的话:“炒房不易、炒股更难,且行且珍惜!”

受京津冀一体化成为国家战略和保定单方面规划“政治副中心”的影响,过去的一个月里,保定市的房地产市场陷入狂欢,大小房地产项目在3月里上涨幅度10%~30%不等,保定的概念股更是一路飙涨。

“规划未出,房价先行”的现状,似乎已是多年来的炒作逻辑。北京CBD东扩导致通州与城区房价倒挂是如此,上海自贸区也是如此。在规划还没出来、整体思路还没理顺之前,房价却透支提前上涨,同时资本市场率先骚动。

从市场经济的角度出发,保定房地产价格上涨是合理的,但如果战略利好并不会在短期内惠及到保定,这轮上涨则就成了影响到未来作为首都功能承接地的障碍,毕竟成本上去了。而且北京作为一个单独城市,辖区面积达1万多平方公里。按国际都市的尺标来看,已超过东京,相当于超过一个上海加苏州的辖区面积。如果北京还要扩张,从国际上的标准和以往经验来看,能达到150公里之外的保定那么远的先例还没有。

目前北京的制造业比重已经很低了,能够转的很少,而服务业一靠人口二靠人才,河北可能短时间难聚集,服务业也难快速发展。如果靠市场主导产业转移,北京疏散出去的非核心功能一定会到优惠政策力度最大的地方去,不一定是河北,更不一定是保定。现在产业互动方式已经日益去地理概念化。况且解决雾霾问题,意味着河北也要做“减法”,如果只是简单的产业就近搬移,雾霾怎么办?

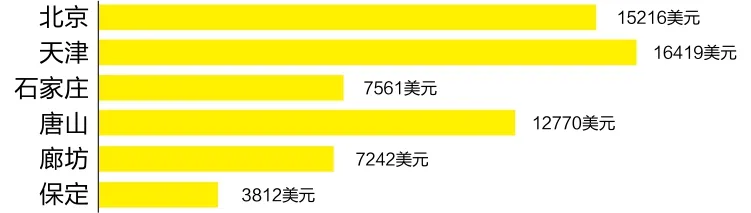

2013年人均GDP

数据来源:本刊整理

河北急切希望吸收,而北京则希望疏散。“疏”也是北京市市长王安顺最想做的事情,他在近期表示,如果任由人口总量自由膨胀,最后的结果必然是对所有人都不负责。他还表示,北京要解决遇到的突出问题,必须纳入京津冀和环渤海经济区的战略空间加以考量。由是观之,北京产生的外溢效果不仅将惠及河北和天津,也将影响到其他环渤海省份。

对于北京往哪个方向对接,北京方面也拿出自己的最新态度。4月4日,北京市委书记郭金龙用一天时间通州区调研,他的结论是:“通州是城市副中心,在推动京津冀协同发展中处于桥头堡位置,通州应充分发挥区位和地缘优势,找准在京津冀协同发展中的战略地位。”

在北京地区内部,其经济分布的空间不均衡性一目了然。五环以内大约600平方公里的区域,基本积聚了北京市90%以上的经济活动。2004年吴良镛院士领衔编制的北京市总体规划强调,北京要建设“多中心”模式,划定了十一座新城和三个重点发展的卫星城,时至今日,多中心仍然只是规划中的一句口号。通州更是在2012年经历了“CBD东扩”的规划,至今仍只是一个缺乏商业办公等城市核心产业积聚的胖发“城市宿舍区”。

美国哥伦比亚大学“中国大城市研究室”主任杰弗里·约翰逊指出,卫星城要取得成功,就要提供在北京的所有基本生活便利,包括孩子上学的好学校、先进的卫生保健、文化设施、为数众多的公园以及娱乐区域,还有至关重要的是经济机会。如若不然,就有成为只是郊区“卧城”的风险。

不管怎样,简单地规划这个中心那个中心,都不符合京津冀协调发展的本质,从北京走向京津冀战略一体化的发展,核心要义不就是去中心化吗?在很多层面已经形成的共识是,未来中国城镇化战略的重点应该在中小城市和小城镇的现代化,对于像北、上、广、深这样的特大型城市要适度控制。疏散北京的功能和压力,显然不是让保定等城市成为新的大型城市,新的“中心”。

三兄弟关系论

很多江浙一带的人都无法理解廊坊这座城市。廊坊之于北京,在空间距离上犹如嘉兴之于上海,但是北京的房价已经超过了上海,廊坊恐怕却只有嘉兴十五年前的水平。且撇开堵车因素,驱车不过区区40多分钟就可以直达天安门,这样一座小城市本可以成为类似于美国华盛顿特区近郊的Bethesda,或者洛杉矶近郊的Pasadena一样的艺术或学术气息浓郁的精致小城,现实中却是一个前工业化时代痕迹甚至无需遮盖的暗色节点。

廊坊,只是环绕着北京周边一大片发展水平与其中心完全脱节的、相比之下几乎属于贫困中的小城市群中之一。无论是三河、张家口、涿州,或是稍远的石家庄、沧州或霸州,在中国的政治中心和经济核心之一的光芒之下,周边的经济版图上出现了一片黑压压的发展洼地,其经济数据甚至远不如山西、内蒙或东北的很多非核心地带,宛如俗语所谓的“大树之下寸草不生”,有学者称之为“北京阴影”。

目前京、津、冀之间的关系类似于中国和欧洲在气候问题上的对话。一方面欧洲认为中国是全球最主要的温室气体排放源,而中国又需要维持生产来保证自身经济健康和社会稳定,另一方面欧洲又对中国的经济资源有所依赖。京、津、冀之间的关系何尝不是如此?相互依赖又相互不待见。

从行政辖区来看,没有见过像京、津、冀这么“拧巴”的地区:廊坊也被京、津分隔成两地,北三县作为国内最大一块“飞地”(隶属于某一行政区管辖但不与本区毗连的土地)插在京、津之间,而天津境内的两个农场还属唐山管辖,河北的学校还在天津驻扎。最近20多年的发展历史中,同系连枝却互相拆台、相互无视。

一场暴雨很容易就能暴露京津冀三地基础设施的的陈旧。如何更好的承接北京的资源,对于河北来说,最重要的不是房地产,而是城市配套。

港口的发展就是京、津、冀过去合作共赢仅停留在口头的鲜明例子。京、津、冀的4个港口——唐山港(包括京唐港区和曹妃甸港区)、秦皇岛港、黄骅港和天津港,在许多专家学者眼里,是“既没有分工,也没有合作”。2009年,天津公布新修编的城市空间发展规划,提出“双城双港”的港口发展战略,“加重”了天津与河北的港口竞争。

国务院2008年批准的《曹妃甸循环经济示范区产业发展总体规划》,就曾对曹妃甸港与天津港作过分工协作定位。曹妃甸港是一个深水良港,吃水深、航道宽,是我国能源、矿石等大宗原燃料的集疏港;天津港受航道、码头、港口成本和环保等因素影响,对货物吞吐的品种进行结构性调整势在必行,未来应着眼于发展中转、配送、采购、转口等业务。而在实际运转过程中,曹妃甸港进口铁矿石,天津港同样也以此为主攻业务,甚至是杂货、散货、集装箱通吃。黄骅港也在运输杂货,曹妃甸也建集装箱码头。

此外,京、津两地与河北的产业梯度落差很大,有学者将此称为“产业悬崖”,这使得本应在本区域内部配套的产业和产品,非得舍近求远,另寻出路,增加了产业配套成本。

一份报告清晰地指出了落差过大的产业梯度所带来的后果。比如汽车制造业,北京和天津是我国重要的汽车生产基地,与汽车发展配套服务的零部件生产有很强的市场需求,但京、津汽车产业发展所需的汽车零部件,有80%左右要由京、津、冀以外的地区供给,其中绝大部分来自长三角。又如手机生产,摩托罗拉(中国)电子有限公司总部在北京,生产基地在天津,而天津仅有两家企业为摩托罗拉生产电池芯及配套线路板,河北仅有一家企业为其生产液晶显示器,北京也只有一些零星生产的配套企业,摩托罗拉的相当一部分零部件来自于自我配套或来自珠三角、长三角等地区。

虽然紧靠京、津,河北却没有表现出京、津“米袋子”、“菜篮子”方面的应有作为,目前京津市场的许多蔬菜都来自山东。

这些案例只是众多“不合作”案例中的一个。从引滦入津到京、冀拒马河之争,再到京、津“双城暗战”,本为一家的京、津、冀,长久以来却因行政辖区的束缚及地方利益的苑囿,成为彼此“最熟悉的陌生人”。京、津的辐射带动作用并没有发挥出来,反而在其周边出现了“不可理解”的贫困带。

“规划未出,房价先行”的现状,似乎已是多年来的炒作逻辑。北京CBD东扩导致通州与城区房价倒挂是如此,上海自贸区也是如此。京津冀一体化上升为国家战略后,立刻成为房地产销售的首选说辞。

从这一点来看,习近平总书记的讲话意义非凡,第一次明确指出“京、津、冀地缘相接、人缘相亲,地域一体、文化一脉,历史渊源深厚、交往半径相宜”,这等于是破除了几十年来形成的文化歧视和地域隔阂,再次重申京、津、冀本是一体,需要合作发展。而内部产业链的完善更是迫在眉睫。

南开大学国家经济研究所教授刘杉生动的把地理上原本就是一家人的京、津、冀三个行政区比喻为三兄弟:“三兄弟各有三亩地,日子好坏不一,但各过各的,此前也常合计,但毕竟都有小算盘,三双筷子终究无法捆成一把。要搞京津冀一体化,老大北京要减肥,老二天津要美体,老三河北要健身,这一切都需要大家长出面协调,把北京、天津和河北资源进行统一配置,每个兄弟不能留一手,每个兄弟都要伸出一双手,这样三双手才能握在一起。”

平等互利 利益共享

日本国土交通省都市整备局负责都市圈建设的负责人荒川辰雄给出了东京-横滨都市圈发展的日本经验。作为首都经济圈,东京-横滨城市圈的规划目的与京津冀战略一样,也是要将首都密集的人口分散到周边地区,还要对产业进行合理分化,解环境污染等资源供给和城市发展之间的矛盾。

自从日本定下以首都东京为核心打造首都都市圈战略以来,首都圈里的基础设施都是由首都圈建设委员会这一代表了中央决策的机构来进行规划和建设。但具体到首都圈内其他县市时,各个地方政府还会根据自身条件和特点进行具体的规划。

规划之初是以东京为中心、半径50公里的地区都纳入规划视野内,但政策储备的视野实际上要超过半径100公里。今天我们来看,东京城市圈的发展已经让各个区域间的界限变得模糊,东京中心城市的地位在地理上和经济中的表现已经非常弱化,整个区域更像是一个城市绵延带。

回顾过去数十年东京城市圈的发展,荒川辰雄也给出了核心的经验:“都市圈内3400万人口是以铁路为中心形成的一个消费群体,他们支撑着消费与产业。如果京、津、冀将来要在周围形成一个比较集中的经济发展圈,我认为一定要首先提升交通网的水平,不然可能没法实现经济圈的建设。”

“当然,我们的发展也有教训。”荒川辰雄总结,教训有两点,“一是城市环形路的建设是错误的,二是城市绿地尤其是首都周边的绿地建设的荒废。”

习近平总书记在北京考察时曾开玩笑地说,北京、天津这两个直辖市太胖了,周边的其他城市太瘦了,要做出一个具有整个城市竞争力的城市群。由此不难看出,京、津、冀三兄弟发展的关键词是减肥和增重,这无疑涉及到三地之间的定位与分工。

京、津、冀现在无论从人口分布的梯度上还是经济发展的水平上,落差都很大,梯度也很大,所以按照区域经济发展规律,它们之间应该是错位发展、优势互补,这是区域经济千古不变的真理,是一种规律。

汪玉凯强调,要做到多赢,首先就要给这三地定位:“中央已明确北京为政治、国际交流、文化和高科技创新中心。北京的金融总部地位很难撼动,产业布局为高科技研发、高端服务业和高端制造业。尽量将一般制造业特别是应将多数央企向河北疏散。为减小人口资源和交通等压力,可有计划地将一些事业单位或非核心的行政机构部分转移出京。”

“天津可打造成北方经济重镇,在高端制造方面形成相对优势。要与北京、河北在产业布局、经济形态上形成互补,避免雷同。河北要在承接北京和天津一些产业转移、功能总体布局的调整方面扮演重要角色,不可盲目。”汪玉凯说。

定位之后是机制问题。习近平总书记在要求京、津、冀协同发展时,强调应打破自家“一亩三分地”的思维定式。首都功能的调整疏解,通讯、交通设施的统一连接,意味着行政资源、民生资源和市场资源将突破已有行政区划,在京、津、冀区域内进行优化配置。

如何真正跳出“一亩三分地”的思维模式?如何把资源切实配置好?在中国城市规划学会副理事长兼秘书长石楠看来,“要从治理的角度下手,要承认不同的利益主体的价值。所谓治理的概念就是:参与,平等,协调。最核心的,管理城市要扁平化,要更多的重视自下而上的需求。关键是北京有北京的需求,河北有河北的价值,不能说谁为谁服务,应该是互利互惠平等的,共同的来发展。”

要实现京津冀一体化,需要研究决策机制、投资体制和成本与利益共享机制,而这是最难啃的一块骨头。

国家战略的归口问题

尽管京津冀一体化是已喊了20多年的口号却一直未有实质推动,但多数人相信本次与以往不同,首先是经济增长的需要,打造京津冀一体化的经济增长第三极已上升至国家战略层面。其背景是上世纪80年代深圳特区和90年代浦东开发,并在随后成为引领珠三角和长三角城市群发展的引擎。

京津冀一体化也是形势所迫,也是一种必然,目前北京承载压力不断增加,同时河北又是经济发展的洼地,极不平衡。北京必须要分离城市功能,脱离城市“怪兽”;天津也必寻找新的定位;而同样重要的是,京、津之间不能再是城市沙漠,作为国家的发展战略中是重要的一极,京、津、冀协同发展,不仅要解决三地发展问题,还要为我国推动区域发展机制体制创新、探索完善城市群布局和形态、促进人口经济资源环境相协调,无疑还具有新型城镇化和体制改革试验田的意味。

在瑞穗证券亚洲公司首席经济学家沈建光看来,“从京、津、冀着手推动新型城镇化改革意义重大且难度较大,但如能取得突破,不仅体现了决策层推动新型城镇化的决心,为全国改革积累经验,也将极大发挥城市化对经济增长的拉动作用,可谓一石三鸟。”

从更大的视野来看,在国家版图中,京、津、冀土地面积只有21.6万平方公里,仅占全国的2%,但是总人口超过1亿,占全国的8%;地区生产总值达6.21万亿元,占全国的10.9%;社会消费品零售总额达2.36万亿元,占全国的9.9%。而环渤海经济带处于东部地区,本身也是中国经济非常有潜力的新增长极之一。京、津、冀的大发展,未来将起到贯通南北、连接陆海,为环渤海的经济提升和带动北方腹地发展趟出一条路。

显然,怎样去形容京津冀一体化的战略意义都不为过。而要保障发展战略的顺利实施,必须有组织保障。目前来看,仅靠发改委协商显然不够,因为京津冀一体化远远超出了一个区域发展的问题。国家发改委城市和小城镇改革发展中心副主任乔润令接受本刊记者采访时指出,北京要转出的资源和功能有属于中央的,也有属于北京的,北京市政府显然决定不了中央类别的功能和资源的转移,“所以一体化规划的落地必须有顶层设计,另外还有转移成本的问题,由谁承担怎么承担,都需要三地与中央政府进行协商。最终的分担机制也需要中央来拍板。”

在中国行政体制改革研究会副会长、国家行政学院教授汪玉凯看来,京津冀一体化战略顶层设计的归口级别必须提高,应归到国家深化改革领导小组。“深改组”下面有6个小组,可具体归口到经济体制和生态体制改革小组来负责,也可以考虑设立专门的办公室,由“深改组”领导和委托,由经济体制和生态体制小组具体负责协商。重大问题可以由国家深改组来直接处理,总书记和总理都在其中,一般问题由小组负责协商解决。

汪玉凯还建议,在京津冀一体化发展过程中,需要规制的除了行政区划的调整,还有经济一体化过程中一些重大问题的协商机制,可由国务院颁布条例。

图为经常被误认为是北京地界的燕郊夜景,燕郊已成为北京“跨省上班族”的睡城。京津冀一体化的其中一个重要意义,显然是要解决在睡城起早贪黑往返于两地的人群生活与就业的问题。