基于德尔菲法制定临床科室医疗质量关键指标

■ 仇叶龙 王力红 李小莹 吴英锋 刘春玲 邓应梅

基于德尔菲法制定临床科室医疗质量关键指标

■ 仇叶龙①王力红①李小莹①吴英锋①刘春玲①邓应梅①

医疗质量指标 临床科室 德尔菲法

目的:建立临床科室医疗质量关键指标体系,确定关键指标与权重。方法:根据医疗管理人员与不同级别临床医师访谈的结果,建立医疗质量指标池,通过德尔菲法等方式,筛选出具有重要性、可实现性、现实性、可获得性、代表性强的指标,并确定指标权重。结果:专家咨询3轮问卷有效率分别是96.9%、100%、100%,第三轮专家权威系数为0.92,肯德尔和谐系数波动在0.630-0.726之间,3轮咨询后,专家意见趋于集中,临床科室医疗质量关键指标体系包括4个一级指标,9个二级指标。结论:专家意见趋于集中,协调程度高,结果可取。

Author’s address:Department of Medical Affair, Xuanwu Hospital Affiliated to Capital Medical University, No.45, Changchun Street, Xicheng District, Beijing, 100053, PRC

目前国内关于医疗质量评价(指标)体系的研究,大多数是从观点、原则上或者数据评估理论上进行探讨,提出了问题的重要性,但对于指标设置、权重确定、评估模型建立,以及结论可靠性等问题尚未进行深入研究[1],国外虽然已有关于医疗质量评价比较成熟和严谨的框架,但由于国内医疗质量数据的可获得性等原因,对所提出的一整套评估方法,医院管理部门如何应用通常缺乏操作性很强的指导性意见。本研究通过对收集目前国际通用医疗质量指标,建立医疗质量指标池,运用德尔菲法专家咨询等方法,选出具有重要性、可实现性、现实性、可获得性、代表性的临床科室医疗质量关键指标,最终构建指标体系,包括确定指标维度与权重。

1 对象与方法

1.1 研究对象

定性访谈的抽样方法采用滚雪球抽样,在北京市13家三甲医院先随机选择一些被访者并对其实施访问,再请他们提供另外一些属于所研究总体目标的调查对象,根据所形成的线索选择此后的调查对象,直到调查对象不能提供更多的信息为止。德尔菲专家咨询法采用典型抽样,选择上述医院中医疗管理人员与主要科室的主任医师、副主任医师和主治医师若干。

1.2 指标体系草案拟定

指标体系草案的拟定分为4个步骤:(1)根据对不同人群访谈的结果,收集目前国际通用医疗质量指标,建立医疗质量指标池,共涉及6大类171个指标,包括死亡类、重返类、医院感染类、手术并发症类、患者安全类、合理用药类;(2)通过对指标可获得性进行分析,剔除获取困难、获取不真实的指标,共剩余73个指标;(3)通过聚类分析的方式,研究指标间的相关性,同时课题组专家进行专题小组讨论,筛选出代表性强的指标,提出初步构建的评价指标体系;(4)对初步构建的医疗质量评价指标体系,通过专家咨询法进行指标重要性、可实现性、现实性的评价。结合以上4个步骤,最终拟定指标体系草案。整个指标体系分2级,一级指标4个,二级指标9个。

1.3 德尔菲法(Delphi)

应用德尔菲法对北京市325名专家进行3轮专家咨询。第一轮咨询主要是对各级指标的重要性、可实现性、现实性进行评判,同时请专家对各级指标的名称进行精确修正。第二轮选择专家中权威系数较高的人群进行第2次咨询,主要是明确指标名称,同时对各级指标重要性等进行第二轮评判。第三轮咨询是对各级指标权重的两两评判,同时对各级指标重要性等进行第三轮评判。

1.4 分析方法

咨询问卷信度采用内部一致性检验(Cronbach's α)。各级指标重要性等评判结果采用均值、标准差、变异系数描述。指标权重采用层次分析法(Analytic Hierarchy Process,AHP)。采用积极系数、权威程度和协调程度检验专家咨询可靠性。[2]各级指标重要性评价结果的统计描述在SAS 9.3软件中完成。层次分析法采用Yaahp软件,以正规求和法计算权重系数。

2 结果

2.1 专家咨询问卷回收及专家一般情况

第一轮专家咨询发出325份问卷,回收325份,无效问卷10份,回收率为100%,有效率为96.9%。第二轮咨询发出143份问卷(选择权威系数大于0.7的专家),回收143份,回收率为100%,有效率为100%。第三轮发出55份问卷(选择权威系数大于0.8,职称副高级以上的专家),回收55份,回收率为100%,有效率为100%。

第一轮反馈有效问卷的325位专家中,9人年龄缺失,其余316人平均年龄为40.50±7.94岁,最小年龄为24岁,最大为65岁。平均工龄16.37±9.12年,最短工龄1年,最长工龄43年。男性占54.84%,有高级技术职称的占48%,研究生及以上教育程度的占85.27%。

2.2 各指标重要性等评判结果

第一轮325位专家对衡量医疗质量的9个指标在重要性、可实现性和现实性方面进行了打分,具体结果如表1所示。325位专家普遍认为9个指标重要性较高,可实现性和现实性较强。其中手术患者术后并发症率的重要性最高,为4.40±0.78;31天非计划再住院率的重要性最低,为3.65±1.02。住院患者跌倒坠床率的可实现性最高,为2.59±0.55;31天非计划再住院率的可实现性最低,为2.39±0.62。手术患者术后并发症率的现实性最高,为2.49±0.59;31天非计划再住院率的现实性最低,为2.14±0.73。

随着专家咨询的进行,如表1所示,专家对指标重要性、可实现性与现实性的评分逐渐增加,变异系数降低,说明专家对各指标的逐渐认同且意见趋于一致。

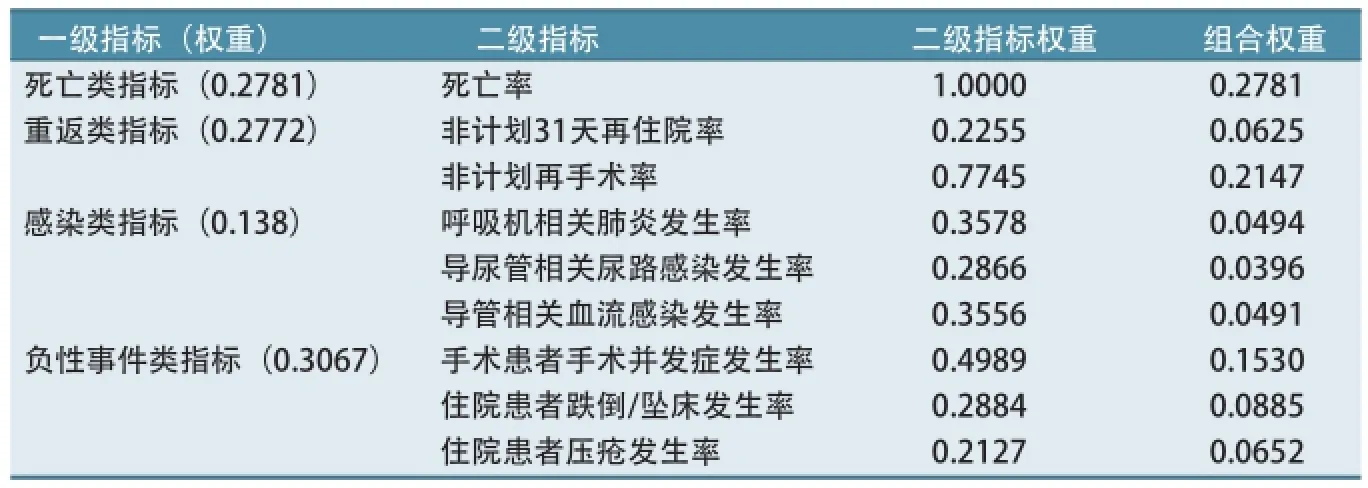

2.3 二级指标体系及其权重确定

经专家咨询,共将9个反映医疗质量的指标划分为4个一级指标和9个二级指标及其权重,如表2所示。由于内科科室的特殊性,非计划再手术率及手术患者并发症发生率并不适用于内科科室的医疗质量评价。因此,根据专家咨询的情况,专门制定了医疗质量评价指标体系的内科版,见表3。

2.4 专家可靠性分析

第一轮咨询325位专家的平均权威系数为0.82±0.10,权威系数最低的为0.51,最高的为1.00。第二轮143位专家的平均权威系数为0.89±0.06,权威系数最低的为0.70,最高的为1.00。第三轮55位专家的平均权威系数为0.92±0.05,权威系数最低的为0.80,最高的为1.00。说明专家对此次评估内容的权威程度较高。第一轮咨询的肯德尔和谐系数为0.630,χ2=5552.87,P<0.001,说明第一轮咨询结果一致,且有统计学意义。第二轮咨询的肯德尔和谐系数为0.695,高于第一轮(0.630),χ2=2566.6,P<0.001,第三轮咨询的肯德尔和谐系数为0.726,高于第二轮(0.695),χ2=1037.6,P<0.001,说明专家对指标评判的协调程度随着咨询次数增加而增加。

表1 3轮专家咨询对各级指标重要性等评判的结果

表2 临床科室医疗质量关键指标体系及权重

表3 临床科室医疗质量关键指标体系及权重(内科版)

3 讨论

3.1 医疗质量指标的筛选

国内目前评价医疗质量所使用的指标存在着诸多问题,如现行评价医疗质量的指标没有形成完整的体系,现行指标在科学性、客观性和准确性方面存在较大问题,过多使用“间接指标”等。[3]本研究通过对医院管理者、临床医生、医疗质量管理专家等不同人群的访谈,了解医疗质量关注的重点,采用国际医疗质量指标体系(International Quality Indicators Project,IQIP)中的指标建立指标池,进一步筛选,从第一步避免了出现现有医疗质量指标中存在的问题,如将治愈好转率、床位使用率、人均住院费用等过于笼统,需要主观判断,或与医疗质量关系较远的指标纳入到评价体系中。同时,本研究尝试建立一个简洁、有效的临床科室医疗质量关键指标体系,致力于使用最少的指标灵敏而快速地反映一个临床科室的医疗质量与改进效果,故不能直接套用全部国际医疗质量指标体系,而是通过前期的访谈,明确现阶段医疗质量关注的重点领域,并以此为基础,采用关键绩效指标法(Key Performance Indicator,KPI)等方式筛选出具有重要性、可实现性、现实性、可获得性、代表性的临床科室医疗质量核心指标。

3.2 调查问卷的设计

本研究采用KPI的方式设计专家咨询调查问卷,事先通过现有数据的分析,剔除可获得性差的指标,再通过聚类分析和相关分析的方法,找出一类指标中代表性最强的指标。专家咨询主要对指标的重要性、可实现性、现实性进行评价,重要性代表指标反映医疗质量的重要程度,可实现性代表指标在付出努力的情况下可以实现的程度,现实性代表指标能够反映医疗质量客观实际的程度。通过专家咨询与定性访谈、数据分析相结合的方式,多维度评价指标体系,下一步,研究将使用本指标体系对不同临床科室进行评估,对比专家现场评估结果,验证指标体系的有效性,并将指标体系运用在医疗质量管理实践中,验证其可操作性,发挥其监督医疗质量改进的作用。

3.3 咨询专家的选择

由于临床不同专科、收治不同病种差异性较大,进行专家咨询的过程中,为了能够获得足够充分的信息,在咨询医院业务管理专家、高校医疗质量研究专家的同时,对20余个临床科室的临床专家均进行了咨询,且临床科室分别邀请了科室主任、病房主管医生等专家,从不同角度对研究的医疗质量指标进行评判。由于大量的实际工作者参与,专家咨询结果呈现出指标的重要程度较强,而可实现性稍低的趋势,因为每个指标的提高均需要患者全部诊治流程中各个环节的改善。另一方面,各专科的临床专家更倾向于提出本专科特殊病种的医疗质量指标,如心脏科的临床医生可能会认为心梗患者从进入医院到PCI球囊开通血管小于90分钟的患者比例,相比非计划再手术例数更能够反映一个专科医疗质量,推测这也是专家咨询结果中对现实性评分稍低的原因,但本研究的医疗质量指标体系要应用于全部临床科室,故各专科的特异性指标难以涵盖其中。

总之,3轮专家咨询后,专家意见趋于集中,专家意见协调程度高,符合KPI要求,结果可取,指标体系的有效性需要进一步实践验证。

[1] 辛有清,张桂林,潘习龙,等.综合医院医疗质量关键评价指标的系统分析[J].中华医院管理,2011,27(10):731-733.

[2] 夏萍,豆晓莹,陈秀媚,等.基于德尔菲法的出院病人满意度量表研究[J].中国医院,2013,17(2):29-33.

[3]马谢民.我国评价医疗质量指标中存在的主要问题[J].中国医院,2008,12(2):32-34.

Constructing key medical quality index system on clinical departments based on Delphi method

QIU Yelong, WANG Lihong, LI Xiaoying, WU Yingfeng, LIU Chunling, DENG Yingmei// Chinese Hospitals. -2014,18(10):42-44

medical quality index,clinical departments,Delphi method

Objective: To construct key medical quality index system involves key index and their weight on clinical departments. Methods: According to the interview results of medical managements and different level clinicians, medical quality index pool were created and by the aspects of importance, accessible, actuality, availability and representation, key indicators were selected and their weight were also was set up. Results: The effectiveness rates of the 3 rounds Delphi questionnaire were 96.9%,100%,and 100%, respectively. The third round experts authority coefficient was 0.92.The Kendall`S W ranged from 0.630 to 0.726.Following the 3 rounds,consensus was achieved among experts. Key index system including 44 first-level and 9 second-level indicators were designed. Conclusions: The expert opinion trends to centralization and the coordination coefficient is accessible and the index system is effect.

2014-07-20](责任编辑 郝秀兰)

①首都医科大学宣武医院医务处,100053 北京市西城区长椿街45号

王力红:首都医科大学宣武医院副院长、主任医师

E-mail:WLH8906@126.com