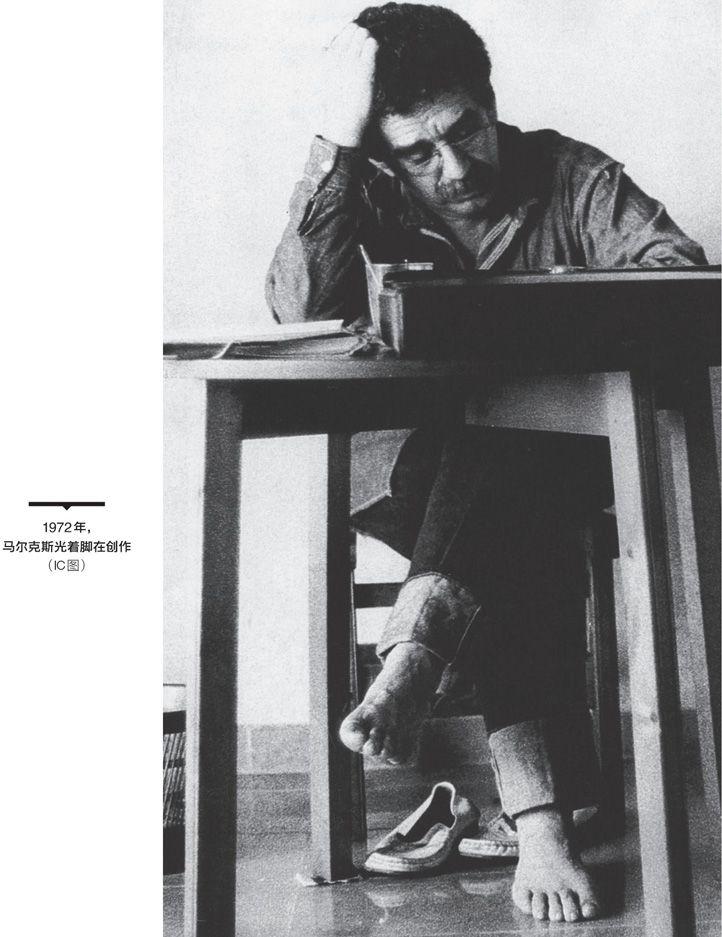

这一次,马尔克斯决定对自己死亡的消息不再做出澄清

黄惊涛

马尔克斯是我的文学先父。在原来,对我而言,这位“先父”我一直认为只是时间链条上的“先”,而他现在却真的变成了我们汉语语境中的“先父”——大家都知道,一旦那个词被一个人的子嗣说出的时候,意味着他已经不在人世

有好幾次了,加夫列尔·加西亚·马尔克斯被谣传已死,但他用老年痴呆症告诉人们,他还活着,只是,他正在忘却世界,已不记得自己是那部伟大作品《百年孤独》的主人。

这一次是确定无疑的。因为折腾了一宿,我在次日醒来的时辰比平日晚一点,接着第一眼就看到了这条信息,接着五分钟后,就接到了记者打来的电话,让我对加夫列尔·加西亚·马尔克斯之死说点什么。

要对一个在活着时就已经被安放在神的国度里的人说点什么,这很艰难,因为在他的生前,那些属于悼词中最光辉、最美好的词语早就在各大报章中被用尽了,他是为数不多的在自己还没死的时候,就知道有关自己的悼词会被怎么写的人。如果说作为死者,最大的快乐是享用那些赞美的辞藻的话,那么,马尔克斯在世之时就应该很欣慰了。他可以安心去死,因为这个世界会有很多以文字为业的人来颂扬他,尤其是在中国这样神奇的国度。当然,也包括我这样的无名小卒。

我总认为马尔克斯是不死的

如果说每个写作者都有自己的谱系的话,那么很多人的源头都可以追溯到拉丁美洲、哥伦比亚、马贡多、加勒比海沿岸、马格达莱纳河,追溯到一个叫加夫列尔·加西亚·马尔克斯的人那里。如果说一个写作者会有精神上的祖宗的话,那么,马尔克斯会是很多人的“文学先父”。我承认,在我的心目中,维克多·雨果是某种意义上的祖父,他雄浑、广阔,以壮丽的人道主义慈悲,铺陈过我的天地,但他可敬而不可亲,因距离遥远而血脉平坦。我也承认,伊塔洛·卡尔维诺是某种意义上的师傅,他精妙绝伦,智慧充盈,技法精良,没有什么人会拥有他那样独特、细致的大脑,但他授予我的,更多的是技巧、奇器。我曾经在意大利都灵,寻访过卡尔维诺的足迹,他在那里上大学,写作最初的作品,我在那里的雪中行走,体验他所谓的“异乡人在都灵”;我也曾在巴黎,想去拜谒供奉着雨果骨殖的先贤祠,却因在塞纳河边的街区逗留过长,而只能在闭门的先贤祠高大的石柱下和回廊边抽烟、徘徊良久。我对错过先贤祠而感遗憾,但却欣喜能在街道上耗费大半天的时光,因为在那里,马尔克斯当年曾于此心存忐忑、羞涩而又大胆冒失地与他的偶像欧内斯特·米勒尔·海明威隔街打过招呼:“大——大——大师!”

每个人都有自己心中的大师。海明威就是马尔克斯心中的那一位。这家伙骄傲,终其一生没崇拜过几个人,虽然他仅仅承认对海明威技术上的激赏,而把灵魂交给了另一个美国人威廉·福克纳,但那一刻,他的羞怯感动了我这样的小人物。

每到异地,我有游历、拜谒墓地的怪癖(在北京除外)。我记得在巴黎,我就去拜谒了郊外的拉雪兹神甫公墓,那里埋葬着普鲁斯特、王尔德、都德、巴尔扎克、莫里哀等一众以写作为生之人。巴黎是一个不仅值得活,更值得死的地方。在拉雪兹,我想象过在这个风雅的文化人“扎堆”之所,谁还应该埋在这里,但我没有想到过马尔克斯,这倒不是因为他擅长孤独,想必不会喜欢这个死了还要与吵闹的邻居谈论文学的所在,而是因为在我的内心深处,我总认为马尔克斯是不死的!

这种观念不知何时形成,原由又为何。多年前,香港的王绍光教授曾跟我说过,他说在他的少年时,有一天看报纸,报纸上写道:“毛主席与他的夫人……”他说那一下他震惊万分,惊呆了,因为他从来没有想过像毛主席这么伟大而神圣的人物还会有夫人!——今天我来分析自己为何会认为马尔克斯不会死的这个固执的念头,我想,可能根源于一种与王绍光先生类似的无意识:我们都相信有些人因为“神圣”而必有超出常人的属性,譬如说会没有女人,譬如说不会死,我的马尔克斯我一直认为会属于后者。

关于《百年孤独》的近二十个版本

马尔克斯是我的文学先父。在原来,对我而言,这位“先父”我一直认为只是时间链条上的“先”,而他现在却真的变成了我们汉语语境中的“先父”,——大家都知道,一旦那个词被一个人的子嗣说出的时候,意味着他已经不在人世。说到“子嗣”,这个时候如此说会让人嘲笑,让人觉得你不智,他们会笑你的不肖,笑你攀附高雅。但我要说,承认这一点也不是多么丢脸的事,而且长期以来,我有一个偏见,把受过马尔克斯的影响却又总有意无意撇清与他的关系的写作者排除在我的阅读之外。因为我认为那样的人很不诚实,而诚实,是一个写作者的基本伦理。

我得感谢大约在我十一二岁的年纪,遇到的一次上当受骗的事儿。这个事与另一件事一直是我羞于提及的经历。我先说后一件。我上小学四年级的时候,学校要加盖几间教室,泥瓦匠们运来了一堆瓦片,堆放在学校旁的池塘边。男孩子们热衷于玩“打水漂”,以竞争看谁扔出的石子在水面上划出更多的“漂”。有一回我也参与了他们的游戏,可是我用的不是薄薄的石子而是打碎的几块瓦片。我被同学举报到了校长那里。那位严厉的、眼睛鼓若铜铃的校长同时也兼任我们的语文老师。他罚我写了跨越两个学期、不下百次的检讨书,并且以不深刻、字数短为由,一次次退回重写。那开启了我对文字的训练,也教我学会虚构,我得不停地在灵魂深处闹革命,把自己的罪行一次次夸张到好像我放火烧光了全村人的房屋一样。至今为止这事儿都让我对忏悔的词句最能够驾驭。

前一件事情发生在刚上中学的那阵儿。我开始变得热爱文字。我投了稿,竟被山东菏泽的某个机构评上了奖。人家写信来,要求我们家里寄一百多元,作为制作奖状和购买辅导资料的成本。巨大的虚荣心使我哭哭啼啼,死缠烂打让我的父亲把买肥料的钱挪了过去。我只能说那时的文学商家是有良心的,他们收到汇款后,真的寄来了证书和油印资料。就是在那本小冊子上,我看到了“百年孤独”这四个字,以及它那著名的开头。那是一个完全不同于我平日所看到演义、评书的“话说……”开头。与其说被它这个句式震住了,不如说我被那本小册子上评价写这个开头的“导师”的溢美之词唬住了。我记下了这本书的名字,好些天里,我骑着辆破自行车在我故乡的县城、市区里各个书店寻找这本书。我后来找到了——那一本是我书架上《百年孤独》的第一个版本。当我今天已经有了这本书的近二十个版本之后(我在国外买了不少,意大利文、法文、西班牙文,我看不懂,但我愿意用它们来向我自己炫耀),它夹在其中因开本小而显得瘦弱,因装帧简单而显得纯洁。

但事实上早些年我都没有真正地阅读过这本书。一个被演义、评书等传统的叙事所濡染的少年,是难以进入那种异质文本世界里的。我无法从那种奇怪的句式中找到阅读的快感,并且对那块土地产生亲近。一个乡村少年,他的天地从来没有超过二十公里的范围,他腿脚最远抵达的也仅仅是几次县城和市区。

直到后来,我能够识别出那本书中的魔幻,这根源于我也能够逐渐识别出我们自身生活的魔幻。直到后来,我能够辨别那本书中的现实,以及我能够辨别我们这块土地上发生的现实。马尔克斯于我有了意义。这种意义既来自他的腔调,他书中所呈现的语言节奏与速度,也来自中国与拉丁美洲有着同样的河流,同样的混乱,同样的魔鬼,同样的爱情以及同样的生与死。

马尔克斯式的哲言与警句

语言的速度,大师海明威比马尔克斯更快、更迅猛,但我更喜欢马尔克斯的中速。或者说更喜欢他在中速前进中突然的冲刺和停顿,喜欢他偶尔的旁逸、迂回仿佛一个凌厉的赌徒突然下了个大赌注。赌徒这个比喻不恰当,其实他是一个懂得在何时出手也通晓在何时收手的语言上的庄家。很多年里我也认为这种语言不太适合中国人的嘴巴,应该维护汉语的纯正与优良,在语言的道德上不应该崇洋媚外。但是,当我们的政治语言早就与德国的那个人统一口径多年之时,我们有什么理由反对文学这种“小道”与西方的接通,况且这个“西方”不过是拉丁美洲,那里其实是炎热而又濡湿的“南方”。

我不能过多谈论我们亚洲与拉丁美洲的共同命运问题,因为显然,它们一个最大,一个不过是洲中之洲。当然同理,我也似乎不能过多地谈论我们这个幅员辽阔、传统深厚的国度与哥伦比亚那样小邦的共同境遇问题,因为显然,一个这么大的国家竟然要到别人的厨房里去找酒杯来浇自己的块垒,显得有点文化上的自卑。但是,我必须说,马尔克斯这个容器,装下了我们这一两代人内心的波澜。当他的某些中国弟子们、子嗣们由于与他的相关性,而走向了世界,则真的应该对他心存感激,且焚一炷香,以祭奠他的肉身可以泯灭而灵魂必然不朽。

至于我自己,多年里我总是琢磨他书中的一句话:“现在自由派和保守派唯一的区别不过是自由派五点钟去听弥撒,而保守派是八点去。”这句话显然比孔子和哈耶克的那些话对我的人生更有效。我讨厌哲言和警句,它们是规定式、命令式的,我以为写作者绝对不能堕落成一个警句诗人和哲言家,因为文学应该是宽阔的,摸索的,质疑的,模糊的,不确定的——但如果要我接受,作为一个读者,我愿意接受马尔克斯这样的哲言与警句,因为他说出了我们对生活的不信任。当然,因为他值得尊敬,我也可以接受他在《霍乱时期的爱情》的结尾所说的,那种对爱情这样的事物“永生永世”的信任。