从 《元史》中相关传记资料看蒙元时期的赐名现象

韩二帅

(上海大学文学院,上海200444)

赐名现象在蒙元时期较为特殊,清代赵翼在其《廿二史札记》中写道:

元时汉人多有作蒙古名者……盖元初本有赐名之例,张荣以造舟济师,太祖赐名兀速赤…….世祖赐名尤多……[1]701—702

可见,太祖时赐名现象便已出现,至世祖时受赐者渐多,亦出现有模仿蒙古名的现象。蔡志纯、那木吉拉、李治安等学者已就相关问题有过探讨。①但皆因非专题性研究,对此还有进一步探讨的空间。

蒙元时期的赐名现象经历了一个变化的过程,赐名缘由也不尽相同。总的来说,此现象集中在大蒙古国时期和元朝初期,元朝中后期渐少。然元代文献中的非汉语译名存在着大量的同人异名、同名异译以及译名的讹、脱、颠倒,很多亦源自蒙古、突厥、吐番等多种语言,清修《四库全书》时又对其有各种篡改。[2]1因此,本文仅以《元史》传记材料为基础做初步探讨。

一、赐名渐多,缘由相异:前四汗时期(1206—1559)的赐名现象

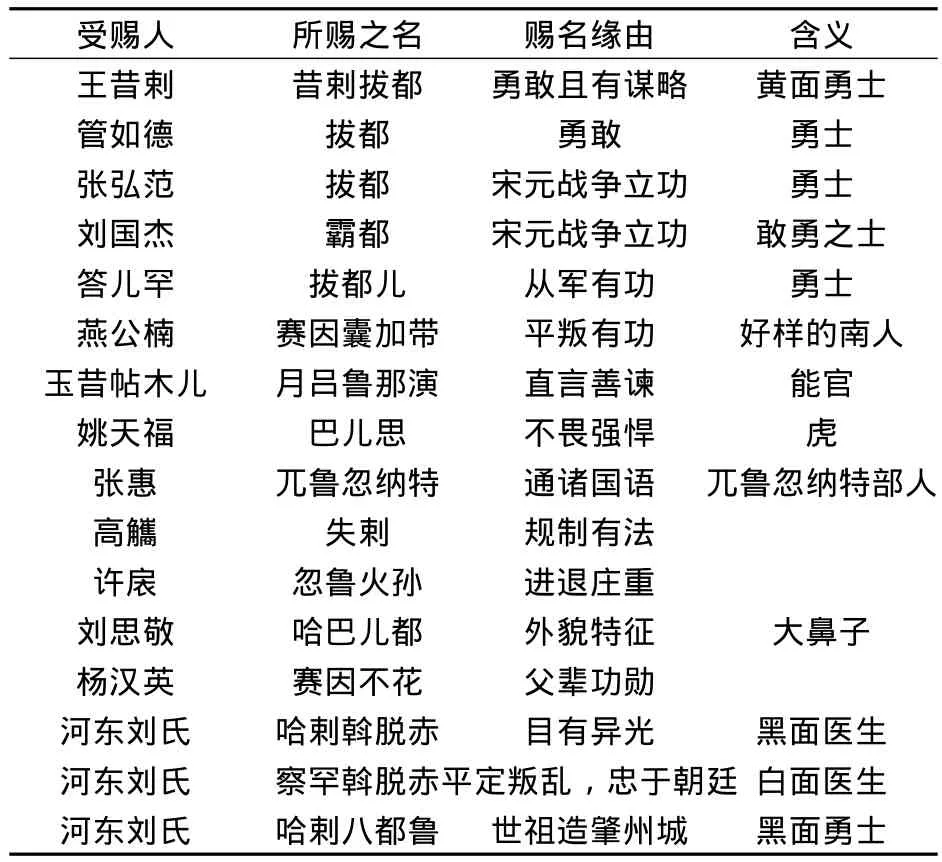

前四汗时期赐名较多,且称呼不同,赐名的原因也有所差异。兹依《元史·列传》中记载的受赐者及相关信息见表1所示。

太祖铁木真时期,追随其于朔漠的兵将或归附人中多有因功被赐以蒙古名者。如世居朔漠的弘吉剌氏孛思忽儿本名为特,因从太祖起兵有功而被赐名薛禅,兼称曰“特薛禅”[2]3915;其弟帖木儿在平定诸王哈丹秃鲁干叛乱时立有战功,被赐予“按答儿秃”[3]。同时被赐以蒙古名“忽鲁虎”的德兴府人石高山之父也是因跟随太祖有功而被赐。[4]

同时,金末率众归附铁木真的保定人邸顺在随木花黎攻打武仙军时立有军功,被赐以名“察纳合儿”,其弟邸常被赐名为“金那合儿”。[5]“纳合儿”与“那合儿”均为蒙语nokor的汉译,伴当之意,可见受重视之深。[6]蒙古脱脱里台氏布智儿也因常年跟随铁木真征讨而被赐以“纽儿杰拔都”。[7]3021抄兀儿②及时将札木合等突袭的消息告知铁木真,铁木真遂能先发制人,在收复海剌儿、阿带亦儿浑等地后将札木合等击败,故赐抄兀儿为“答剌罕”③(darqan)。[8]韩儒林认为,此封号在成吉思汗时代很是显贵,且只有亲信才能受封。[9]赐名举动的重要性不言而喻。

亦有因果敢、怀负特殊才能而被赐名者。如昌平张氏在西征回纥、河西诸蕃中“屡战,流矢中颊,不少却,帝闻而壮之”[10],被赐名拔都。契丹人移剌捏儿于太祖初兴时“率其党百余人诣军门,献十策。帝召见,与语奇之,赐名赛因必阇赤”[11]。蒙古西征遇大河而不能过,清州人张荣历时一个月造船百艘,而被太祖赐名“兀速赤”。[12]3581宣德人刘敏的蒙古名“玉出干”亦受赐于太祖,原因在于他在二岁多时便能讲蒙古诸部语。[13]3609

表1 前四汗时期 (1206~1559)赐名情况统计

托雷监国时期 (1227—1229)则有因外貌特征而被赐名者。如大兴贾氏因其胡须色黄而被赐名“昔剌”[14]3969。那木吉拉认为,“根据容貌特征进行的赐名或者赐绰号,不仅仅是戏谑取笑,而是润滑蒙古统治者与他族间的关系”[15]12。

太宗窝阔台时 (1229—1241),阿速氏杭忽思和汪德臣因率众归附而分别被赐名拔都儿[16]、田哥[17];石天麟④因好学与贤能而被赐名“蒙古台”[18]。速哥因骁勇善战、善辩并保守机密而被赐名“动哥居”[19]。杨杰只哥被赐“拔都”则是因其在徐州与金将国用安作战时取得大捷。[20]定宗贵由时 (1246—1248),刘敏之子世亨、世济先后被赐以蒙古名“塔塔儿台”、“散祝台”。[13]3610台为蒙古语dai~dei的汉译,常置于人名之后表示其族属,与蒙古部落有关,可见二人所受嘉奖之深。

宪宗在位时 (1251—1259),孙公亮音“宪宗征西川,温四月不解甲”[21]被赐以“也可兀兰”(大工匠),并赏以鞍勒;真定人郑温和泽州人郑鼎均因其在“南征大理时立功颇多,并善于洞察时势[22]3635”被赐名“也可拔都”。按照那木吉拉的观点,“拔都”一词是北方少数民族赞扬勇士的称呼,蒙元时也以“也可”(大)、“哈剌”(黑)等修饰拔都,赐予汉人。[15]10

二、赐名尤多,一赐再赐:世祖时期(1260—1294)的赐名现象

与前四汗时期相比,忽必烈在位时期(1260—1294)受赐人数大大增加。前引《廿二史札记》中赵翼所说“世祖赐名尤多”[1]702,赐名情况见表2:

表2 世祖时期 (1260~1294)赐名情况统计

与前四汗时期相同,世祖亦将拔都之蒙古名赐予果敢或立有战功者,保定王氏便是因勇敢而有谋略而被赐名“昔剌拔都”[23]。世祖外出打猎遇大沟而马不能过时,黄州黄陂县人管如德“解衣浮度,帝壮之”[24]而被赐名“拔都”。在宋元焦山之役中,张柔之子张弘范因获得八十艘战船和千名俘虏而被赐名“拔都”[25],而在此战役中同样立功的刘国杰被赐名“霸都”(敢勇之士)[26]。元朝完成全国统一后,为了在江南建立稳定的统治,世祖用赐名来强化所谓的新附人对元朝政权的认同,如新附人燕公楠因“以平广南功”,于至元二十三年(1286)应召至上都并被赐名“赛因囊加带”。[27]

此外还有因直言善谏和规制有法等而被赐名者。玉昔帖木儿与姚天福二人均因直言善谏而分别被赐名“月吕鲁那演”、“巴儿思”,前者“犹华言能官也”[28],后者则是表扬他“不畏强悍,犹虎也”[29]。同时,原宋朝尚书右仆射商英之裔孙、成都人张惠早先被俘至杭海, “居数年,能通诸国语,丞相蒙速速爱而荐之,入侍世祖藩邸。以谨敏称,赐名兀鲁忽纳特”[30];渤海人高觿在至元初年因“掌艺文,兼领中醖、宫卫监门事,又兼作皇太子宫,规制有法”被赐以金币、庑马和蒙古名“失剌”。[31]许扆④早年跟随父许国祯,因在世祖潜邸懂得礼节而被赐名忽鲁火孙。[32]此外,尚有因父辈功勋而被赐名并仕元者,如刘思敬[33]、杨汉英[34]3884—3885。前文赵翼所述世祖时的 “一赐再赐者”[1]702河东刘氏,先后被赐以“哈剌斡脱赤”、“察罕斡脱赤”和“哈剌八都鲁”三个蒙古名。“哈剌斡脱赤”是其拜见世祖时因“目有火光,异之”而赐,“察罕斡脱赤”是其参与平叛海都之乱后被赐。世祖在乃颜故地立肇州城时,“哈剌八都鲁”乃是刘氏在“小龙儿”与“哈剌八都鲁”之间自选而得。[35]

三、赐名渐少:元中后期 (1292—1368)的赐名现象

从至元三十一年 (1294年)忽必烈去世到至顺二十八年 (1368年)顺帝北奔是元朝中后期的历史。据目前资料来看,此时期的赐名现象似较前两个时期为少,仅有三人被赐名的记载。

文宗图帖睦尔时 (1329—1332),赐伯岳吾氏⑤达普化以“泰不华”, 《元史》中未交待其受赐原因,但因其父塔不台入值宿卫之故,其赐名可能与其父亲有关。[36]

顺帝妥欢帖睦尔时 (1333—1370),仅有贺惟一和王保保二人被赐。贺惟一是被赐姓,《元史·太平传》说他“初姓贺氏,名唯一,后赐姓蒙古氏,名太平”。其受赐过程如下:

“(至正)六年,拜御史大夫。故事,台端非国姓不以授,太平因辞,诏特赐姓而改其名。七年,迁中书平章政事,班同列上。”[37]

对贺惟一的赐名主要因其在政府中的重要地位和所受宠信。元末农民战争爆发后,跟随舅父察罕帖木儿镇压红巾军的元末名将王保保⑥于1361年受遣运粮至京师,在受顺帝接见时被赐名“扩廓帖木儿”。[38]

受赐人数在元朝中后期的减少,或与当时的政治环境与用人政策有很大关系。伴随着统一大业的完成和随之而来的相对和平的政治环境,元朝中后期既不存在大量民族群体的归附问题,也不会有大蒙古国时期和世祖时期那样的动乱和纷争,因而立功效忠的机会亦相应减少。

同时,由于元代四等人制的存在,各民族在官制、法律、科举和军事等方面所受待遇不尽相同。就官制来说,非蒙古与色目人不得在中央或地方为正官,《元史·百官志》亦有“其长则蒙古人为之,而汉人、南人贰焉”的说法。[39]对此,钱穆在其《国史大纲》一书中提到说:

“丞相平章政事、左右丞诸职,汉人不得居。参知政事,中叶后,汉人为者亦少。终元世非蒙古而为丞相者仅三人。内一系回回人,汉人为史天泽、贺惟一二人。史在世祖时。贺则已在顺帝时,初以为御史大夫,犹赐名拓拔,改名太平,而始得之。”[40]

可见,至元之后汉人不被重用成为一种常态,而在受赐群体中又是汉人居多,因此能被元朝中后期诸帝赐以蒙古名者逐渐减少。

四、蒙元诸帝的赐名目的与受赐群体的蒙古化趋势

蔡志纯先生认为,赐名现象的产生是为了突出蒙古人的地位,笼络其他民族群体,实行分化政策。[41]其实,上述讨论已经可以看到赐名的多样化,单纯以民族分化来概括显然不够客观。笔者认为,政治目的是元朝统治者赐名的主要出发点。从铁木真,中经托雷、窝阔台,再到贵由、蒙哥和忽必烈,随着蒙古族的西征、灭金、征服大理和灭宋以及镇压叛乱等,一批归附汉人或因勇敢、或因战功、或者某方面的突出才能而被赐以各式蒙古名。同时亦有长期追随统治者的蒙古其他诸部人被赐名的记载。

这些受赐者也纷纷为统治者效力。前述布智儿后在征回回、斡罗思等国时“每临阵,布智儿奋身力战”[7]3021。契丹人耶律善哥后来在对宋战争中拿下光州、枣阳等地,对元朝贡献颇大。[42]王昔剌受赐后在攻占钓鱼台、征讨阿里不哥和镇压李璮叛乱时均有功于朝廷。太原人杨汉英在1285年跟随母亲至上都拜见世祖时被赐名“赛因不花”,后在平叛西南夷叛乱和抵御播南庐崩蛮内侵时立功。[34]3884—3885

很多受赐人及其子孙后代均用蒙古名,遵从蒙古习俗,娶蒙古女子为妻。贺惟一之子贺钧亦有蒙古名“也先忽都”[43],前述受赐于睿宗之贾昔剌,其子名丑妮子,孙名虎林赤,重孙名秃坚不花,子孙后代亦均用蒙古名。[14]3969对于元代受赐名的汉人给子孙娶蒙古名的现象,那木吉拉先生认为它反映的是受赐群体对蒙古人趋同的文化心态和蒙古化程度。[15]14世祖朝时,在诸大臣商议将投降的杭海叛乱者施以斩首之刑时,贾昔剌后人秃坚不花上书道:“杭海本吾人,或诱之以叛,岂其本心哉!且兵法,杀降不详。”称这些蒙古叛者为“吾人”说明其已经产生了对蒙古族的认同意识,世祖从此也知其对元朝的忠诚而升其为同佥宣徽院事。[14]3971郑鼎之子郑制宜便被统治者当成蒙古人看待,在至元二十四年 (1287)世祖巡幸上都时,各机构应由一名蒙古官员留大都理政,郑制宜因是汉人不能留,世祖以“汝岂汉人比耶”[22]3637将其留下,可见其已被当作蒙古人对待。

同时,受赐人之子孙亦会因各种原因被赐以蒙古名,前述刘敏之子刘世亨、刘世济和刘斌之子刘思敬、杨邦宪之子杨汉英被赐以蒙古名均是如此。统治者对这些汉人及其后代连续赐名的结果便是其蒙古化趋势的进一步发展。

五、结语

如赵翼所说,与元朝皇帝 (大汗)赐名几乎同步,大量非蒙古人纷纷改用蒙古名或者蒙汉名兼用。[1]702如刘哈剌不花、塔失不花、郝和尚拔都、贾塔剌浑、杨朵儿只等均是改称的蒙古名,李治安认为这些未被赐名之人改用蒙古名的主观动因,一是意在混入怯薛或便于谋求达鲁花赤等非汉人官缺;二是追逐以统治民族为尊为贵的时尚。[44]35这正反映了赐名现象所产生的示范效应。

20世纪20年代,陈垣《元西域人华化考》[45]指出了元代迁入中原的西域人为中原文化所同化的情形。20纪末,杨志玖的《元代西域人的华化与儒学》[46]对此问题做了进一步探讨。而学界对蒙元时期蒙古化趋势的探讨说明了当时各民族间的交流与融合。李治安认为,元代多元文化体系内交流影响并不局限于文化的单向变动,而是蒙、汉、色目不同文化之间的相互“涵化”。[44]24文化群体间的互动构成了一定历史时期民族融合的主要特征,蒙元时期的互动和交流现象,恰好是当时各民族间交流与融合的缩影,是历史的进步。

注释:

①蔡志纯:《元明蒙汉间赐名赐姓初探》,《民族研究》1989年第4期,86-91页;那木吉拉:《元代汉人蒙古姓名考》,《中央民族学院学报》1992年第2期,10-14页;李治安:《元代汉人受蒙古化影响考述》, 《历史研究》2009年第1期,24—50页。史卫民:《元代社会生活史》,北京:中国社会科学出版社,1996年;展龙:《试论元末汉族士大夫的民族认同意识》,《内蒙古社会科学 (汉文版)》2008年第6期,49-53页;何星亮:《汉族是如何融入少数民族中的》,《中国民族报》2010年4月2日第7版。

②《圣武亲征录》与《元史》均记载此事是抄兀儿所为,而《元朝秘史》、《史集》等均说是火力台 (Qoridai),韩儒林对此问题有过探讨,但因资料缺乏而未能得出结论,参见其《穹庐集》,石家庄:河北教育出版社,2000年,第31页。

③其实“答拉罕”是一封号,而非蒙古名,有关蒙元时期的历史文献中多有出现,韩儒林对其来源、演变、含义和享受特权、敕封情况有过精深研究,参见其《蒙古答拉罕考》 (原载华西大学《中国文化研究所集刊》1940年第2期)和《蒙古答拉罕考增补》(原载华西大学《中国文化研究所集刊》1941年第4期),均收入韩儒林《穹庐集》,第23—58页。

④石天麟之次子和孙子之名分别为“怀都”和“哈蓝赤”,均以世袭方式得断事官一职,两人名字是否确为蒙古名有待研究。

⑤伯岳吾 (Bay'ut)之称来源于蒙古语“富”(bayan)一词的蒙古语复数形式,文中所说的伯岳吾为当时蒙古部落中的伯岳吾部,与Yemek、钦察和康里人中的伯岳吾氏不同。《西北民族史与察合台汗国史研究》,南京:南京大学出版社,1994年,第47—70页。

⑥这里所述的王保保,党宝海据《明太祖实录》和其父赛因赤答忽的墓志铭认定其本名为扩廓帖木儿,而非赐名,但使用过汉族的王姓,特为说明,参见其《扩廓帖木儿的族源、本名与汉姓》,《西北史地》1997年第1期,第59—61页。

[1][清]赵翼.廿二史札记校证 [M].王樹民,校证.北京:中华书局,1984.

[2]陈得芝.蒙元史研究中的历史语言学问题[J].西域研究.2012(4).

[3][明]宋濂.元史:卷168:特薛禅传[M].北京:中华书局,1976:3916.

[4][明]宋濂.元史:卷166:石高山传[M].北京:中华书局,1976:3897.

[5][明]宋濂.元史:卷151:邸顺传附邸琮传[M].北京:中华书局,1976:3570—3571.

[6][著者不详].蒙古秘史[M].巴雅尔标音本.呼和浩特:内蒙古人民出版社,1981:199.

[7][明]宋濂.元史:卷123:布智儿传[M].北京:中华书局,1976.

[8][明]宋濂.元史:卷123:召烈抄兀儿传[M].北京:中华书局,1976:3022.

[9]韩儒林.穹庐集[M].石家庄:河北教育出版社,2000:52.

[10][明]宋濂.元史:卷151:张拔都传[M].北京:中华书局,1976:3580.

[11][明]宋濂.元史:卷149:移剌涅儿传附买奴、元臣传[M].北京:中华书局,1976:3592.

[12][明]宋濂.元史:卷151:张荣传[M].北京:中华书局,1976:358.

[13][明]宋濂.元史:卷153:刘敏传[M].北京:中华书局,1976:.

[14][明]宋濂.元史:卷169:贾昔剌[M].北京:中华书局,1976.

[15]那木吉拉.元代汉人蒙古姓名考[J].中央民族学院学报.1992(2).

[16][明]宋濂.元史:卷132:杭忽思传[M].北京:中华书局,1976:3205.

[17][明]宋濂.元史:卷155:汪德臣传[M].北京:中华书局,1976:3560.

[18][明]宋濂.元史:卷153:石天麟传[M].北京:中华书局,1976:3619—3620.

[19][明]宋濂.元史卷131.速哥传[M].北京:中华书局,1976:3181.

[20][明]宋濂.元史:卷152:杨杰只哥传[M].北京:中华书局,1976:3594.

[21][明]宋濂.元史:卷154:郑温传[M].北京:中华书局,1976:3644.

[22][明]宋濂.元史:卷154:郑鼎传附郑制宜传[M].北京:中华书局,1976.

[23][明]宋濂.元史:卷166:王昔剌传[M].北京:中华书局,1976:3911.

[24][明]宋濂.元史:卷165:管如德传[M].北京:中华书局,1976:3871.

[25][明]宋濂.元史:卷156:张弘范传[M].北京:中华书局,1976:3679—3684.

[26][明]宋濂.元史.卷162刘国杰传[M].北京:中华书局,1976:3828.

[27][明]宋濂.元史:卷173:燕公楠传[M].北京:中华书局,1976:4051.

[28][明]宋濂.元史:卷118:玉昔帖木儿传[M].北京:中华书局,1976:2947.

[29][明]宋濂.元史:卷168:姚天福传[M].北京:中华书局,1976:3960—3962.

[30][明]宋濂.元史:卷154:张惠传[M].北京:中华书局,1976:3923—3924.

[31][明]宋濂.元史:卷169:高觿传[M].北京:中华书局,1976:3979.

[32][明]宋濂.元史:卷168:许国祯传附许扆传[M].北京:中华书局,1976:3962—3965.

[33][明]宋濂.元史:卷152:刘斌传附刘思敬传[M].北京:中华书局,1976:3604.

[34][明]宋濂.元史:卷165:杨赛因不花传[M].北京:中华书局,1976.

[35][明]宋濂.元史:卷169:刘哈剌八都鲁传[M].北京:中华书局,1976:3973—3975.

[36][明]宋濂.元史:卷143:泰不华传[M].北京:中华书局,1976:3423.

[37][明]宋濂.元史:卷140:太平传[M].北京:中华书局,1976:3368.

[38][清]张廷玉.明史:卷124:扩廓帖木儿传[M].北京:中华书局,1974:3709.

[39][明]宋濂.元史:卷85:百官志[M].北京:中华书局,1976:2120.

[40]钱穆.国史大纲[M].北京:商务印书馆,1996:355.

[41]蔡志纯.元明蒙汉间赐名赐姓初探[J].民族研究.1989 (4):86.

[42][明]宋濂.元史:卷149:耶律留哥传[M].北京:中华书局,1976:3515.

[43][明]宋濂.元史:卷140:也先忽都传[M].北京:中华书局,1976:3371.

[44]李治安.元代汉人受蒙古化影响考述[J].历史研究.2009 (1).

[45]陈垣.元西域人华化考[M]//励耕书屋丛刻.北京:北京师范大学出版社,1982.

[46]杨志玖.元代西域人的华化与儒学[M] //中国文化研究集刊:第4辑.上海:复旦大学出版社,1987.