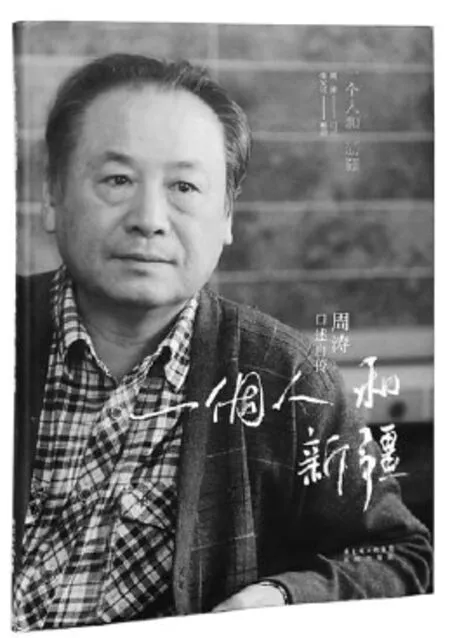

维度·新疆作家作品研究《一个人和新疆

——周涛口述自传》四人谈

维度·新疆作家作品研究《一个人和新疆

——周涛口述自传》四人谈

新疆是一片神奇的土地。历代文人墨客以手中管笔书写新疆自然之瑰丽、人文之多元、历史之深厚,形成了魅力独具的多民族文学景观。新疆当代文学人才辈出,成就不菲,小说、诗歌、散文等领域都涌现出了有代表性的作家和作品。但由于地处边缘,对这些作家及其创作情况的关注和研究是不够的,甚或是严重滞后的。基于此,本刊从本期起在“维度”栏目不定期推出“新疆作家作品研究”小辑,每期对一位新疆作家的创作状况进行全面梳理。首期刊发“周涛研究”专辑。

周涛是当代文学史中的一个“另类”。撇开他的红色家庭背景、军旅生涯等不说,他在“新边塞诗”、“新散文运动”的引领、推动等方面,都发挥了举足轻重的作用。去年,他的口述自传《一个人和新疆》由花城出版社出版,其情感之真、性情之勇、思考之深,于妙趣横生之言说中精微毕现。本小辑收录有对该书的四人谈,从不同角度对这部个性化自传及其作者进行精彩评说。另有何英《周涛的精神谱系》一文,对周涛为文之“狂”做了自己的独特解读。——编者

诗人自述:一种“承认”的书写

殷实

《一个人和新疆》所展现出的社会认知方式、生命价值判断,也许只有在被归入人类学田野考察的范畴,或者社会学、心理学研究素材的范畴时,我们才可以充分认识得到。这里的“人类学田野考察”、“社会学、心理学研究素材”不一定具有普遍性,但一定适用于考察中国1949年后社会政治、文化习俗、大众心理和个人世界的方方面面。二十世纪后半叶的中国史,可进入的方式很多。周涛以一个本质上是诗人的惊人坦白,给出了一种答案,也打开了一扇门。读这本书的时候,我不止一次地停下来想,将来人们要看这一段历史,看在所谓红色背景下,特别是在革命家庭中成长起来的一代人的心性,看他们对“文革”的感同身受,或者是看中国文学在社会癫狂时期的尴尬地位,恐怕还是要倚重这样的口述。

在这本二十万言的自述中,周涛从自己呱呱坠地讲到著述完成时的六十六岁,从童年记忆、青少年成长,到从文从军,获得自己的影响地位,不但是去理想化、去意识形态化、去文学化,而且是有去“文化”化倾向的。说明这一点很有必要。我们对现实文化、文明的意涵本身的价值判断且不去说,就是那些毕生抱着与现实文化、文明相颉颃之心意的社会批判者,以为自己遗世独立,常常觉得孤愤悲凉,其实都还是对这个世界爱得太深、欲求也太多的完美主义者,知人论世的著作中,矛盾和痛苦常常一望而知。但周涛显然有那么点“不以心捐道,不以人助天”(庄子)的意思,他至少并未将对这个世界的“眷恋”或者是“挚爱”挂在嘴上。他没有夸大自己存在的重要性,也不过分纠结于终极的去来问题。可以说,在这方面他拒绝了任何文化的外衣,可能还有点佛家所说的“放下”的心态。正因为如此,他对自己——一个个体的回忆,就真正做到了口无遮拦。

“有一次我站在海淀区的一个小山坡上,正好是早上上班的时间,觉得自己好像大将军一样,看着脚下灰蓝黑的人流,忽然间生起一个念头——这些人都是我们解放的,心里有一种征服者和胜利者的优越感。我自然地把自己放在解放者的行列里。”尽管他自己后来都觉得奇怪,那么小的时候为什么会产生这样的念头,但也确认了这就是自己一生当中思想基础所发出的芽。他坦言:“人生的政治背景这个芽,是你的政治色彩,不是你的文学色彩。每个人都有人生的政治大背景,你是松树还是柳树,芽长出来是不一样的。同时,这个苗也决定你的性格,决定你的人生色彩是开朗的、忧郁的、昂扬的,还是压抑的,你的整个性格和你最初的芽是有密切关系的。那时候我已经有了主人翁的态度:这个世界、天下是我的,我们家的,我不是生活在别人家。出身不好的人肯定是生活在别人家。这个威慑力随时都是存在的,也无处不在。”他还说:“我这个芽从色彩上和共产党、和共产党军队是保持一致的。这里一定要把人生色彩和政治分开,政治上你是这个集团的成员。为什么我的文学里经常张牙舞爪比较狂?人家说狂气,霸气,甚至有些匪气。这从哪里来?和我从小在军队里长大有关系,说话无所顾忌,老子说错了没有关系。我们家的事我敢说,客人不敢说,客人说错了不好办。”

《一个人和新疆》的这种“真情吐露”,无疑是后世对历史进行理性探究时绝好的一种心理学佐证材料。

一个和文学打了大半辈子交道的人,会如何评价自己的笔墨生涯呢?冷眼旁观、奚落和嘲弄的口吻,先沾沾自喜后又视之若粪土的荣誉……周涛与“文坛”的关系并非是亲善的,他扬言最终是自己抛弃了文学。这再一次让我们看到诗人式的灵魂赤裸:涉足“文坛”不久的他,参加了一些活动,拜见过几个名流后就发现,发表作品、出版著作、获奖成名、取得社会影响,道貌岸然的背后也不脱名利场游戏的性质。他调侃:“又出名,又获利,这文学创作的活还真不错。”他也明白:启蒙、革命、解放、阶级斗争这些意识形态话语,还包括知识体系,都是在“真理”的主色调或旗帜下暗含了绝对的权力意志、绝对的社会支配形式。再就是如后来所显现的,干脆演变成了一种市场化的结果,一种赤裸裸的生意。周涛坦言,自己“搞文学”的动机并不纯粹,主要和父亲倒霉、家庭地位一落千丈大有关系。

文学方面,周涛大概是以诗取胜的,他心目中想击败的对手是当红诗人北岛之类,但似乎壮志未酬。在一些当代文学史教材中,他位列“西部诗”、“新边塞诗”代表人物之首,曾有一本诗集《神山》在1986年获得全国第二届新诗(诗集)奖,长诗《山岳山岳丛林丛林》在新时期中国军旅诗歌中的地位一直无人可以撼动,至今仍有人在博士论文中长篇大论地提及。但后来他对朦胧诗产生了反感,自觉无法加入,写作渐少,“从来没有见过那种东西,而且它使得传统的新诗没办法写了,怎么写都不对了……找不到自己了,明显地感觉到用郭小川、闻捷那里学来的东西打发不了这个世界”。1990年代,周涛索性以一篇《新诗十三问》发出强烈质疑:“新诗从诞生之日就是错误的,百年新诗走过的是一条错误的道路。”这个质疑引起过一阵讨论,但“诗坛”最终似乎未予理睬,依然自行其是。周涛的理据看上去不可辩驳:从诗经、唐诗、宋词、元曲,中国一脉相承的系统在“五四”以后断掉了,源头活水不存在了,新诗发展的大方向错了,路越走越窄。此前他已转攻散文写作,目标是要“解放散文”,摆脱二十世纪五六十年代留下的散文模式束缚,并且很快以一批出色的长篇散文掀起波澜。第一本散文集《稀世之鸟》即获得很大反响,张承志撰文评点,莫言写信表示赞叹。与鲁迅、林语堂、周作人、冰心、孙犁等人的书并列,由人民文学出版社出版的《中华散文珍藏本·周涛卷》,甚至获得了鲁迅文学奖。此时,周涛对中国的“文学码头”已经有些厌烦了,“这时的文学界对我来说失去了神秘感,也减弱了崇高感,同时增加了疏离感。我对各种文学奖项有很多不满意,它和我心目中想象的东西距离太大。我一直认为任何一个时代国家级的文学奖,一个是要公正,一个是要突出,不能鱼目混珠,泥沙俱下,不能撒胡椒面,要把它奖励给那些最值得奖励的人”。文学界的各色人等也让他诧异,颇感无趣,同时觉察到某些文人恶习,“这个圈也不是好混的,起码很不温暖”。至于鲁迅文学奖,他都没心思去领了,让新疆的另一位获奖者沈苇代领了事。

浪迹“文坛”多年,但在《一个人和新疆》这部自述中,关于文学的讲述也仅限于上述。书中更主要的,是展示自己虽非传奇但真实得令人瞠目的人生。其中包括了迄今为止我们所见最为详尽的“文革”经历,从串联、武斗、夺权、抄家,到主笔写社论、武装械斗、派别之争和新疆地方杂糅的人脉关系,如同天方夜谭,却都姓名齐全,桩桩有据可查。成长经验、社会历练之外,关于自己的婚姻,周涛也有深刻的检点,这同样是他让我想到卢梭的地方。无所谓毁誉,但一生愧疚,心中忏悔,这也算得上是一个诗人清晰的自我了。

对于新疆这个自己生活了快六十年的地方,周涛自然是有很多话要说的。篇幅未及一半,他已经触目惊心地谈到了“终老天山”的问题,“只有新疆的人是你的亲人,死在亲人的身边是最好的归宿”。毫无疑问,这颗大地上的飘零的种子,在天山雪水的滋润下,已经把根须伸向了新疆的泥土之中,他接受并且喜欢上了也许做梦都没有想到过的西域家园,并且成为那里一个真正的儿子,一个自称“胡儿”的汉人。上大学时没能精通维语,不能深入维吾尔族的历史文化,不知道维吾尔语的妙趣、文化的精微,也就无法在自己的写作中涉猎更多,这于周涛是一件憾事,但这不等于他对新疆的了解有问题。在口述最后,周涛模仿毛泽东的《中国社会各阶级的分析》,拿出一篇《新疆社会各民族分析》,言简意赅,直指要害,比那些常年搞“调研”写官样文章的所谓研究者见识高出不知多少倍。他在简略分析了维吾尔、哈萨克、蒙古、回、锡伯、柯尔克孜、塔吉克和乌孜别克八个民族的性格气质、文化特征之后,得出结论:“从国家统一的大局来看,塔吉克人、乌孜别克人、柯尔克孜人没有分裂要求,只有受到尊重、受到保护的愿望。锡伯族、回族、蒙古族、哈萨克族不但不会搞分裂,还是反分裂的重要力量。这一点应该是坚信不疑的。维吾尔人绝大多数还是希望和睦相处,走共同富裕文明之路的,极少数的分裂主义分子不能代表维吾尔族人民的要求。对新疆的各民族一分析,复杂的民族关系一下子变清晰了,山高月小,水落石出,谁是我们的朋友,谁是大家共同的敌人,变得一目了然。”至于生活在新疆的汉人,周涛戏称,他们每一个人都可以当大使,“他们每个人都形成了一种潜意识里明确的民族政策的观念,他和民族人打交道时一般情况处理得当,他不会在一些要害问题上触动人家。新疆汉族人对各个不同民族之间的交往有一种把握力,每个人都知道”。

《一个人和新疆》的意义,不在于要为自己洗清什么,证明什么,或丢掉包袱,打开心结,而在于最大限度地复原、坦白甚至“裸露”生命的真相,在于以真正人的尺度检视我们的文明。特别是在考量特殊历史情势中人的心理发生、心理结构、心理现实,这类经验其实更具颠覆性和震撼性,也更具客观性,是超越了一般“文学”及其趣味的社会学材料。这样的传记表明了一种可能,那就是扔掉词藻的堆砌和过分文饰,撕破自我包装的面纱,由个体心理、心智和情感的事实而连通社会文化,甚至连通政治现实,同时昭示出我们文明发育中的灾变讯息。这样的个体,与中国传统中的君子、儒士是有很大区别的。

有一个人骑马来自远方

青青

关了电脑,拿起这本书,坦白说,我当时对它没有抱太大期望。这么说,不是出于一种写作策略,欲扬先抑之类,而是实话实说。原因有三:其一,周涛今年六十八岁,按年龄来说,是一位老人,天底下的老人脾性虽各不相同,却也有相似的地方,比年轻人更爱回忆、叙说当年的精彩之事,有时候没那么多人在一边耐心听他唠叨,他自己说还不过瘾,总想找个机会,把个人那些事记下来,形成自己一生价值凿凿的证据,或者反其道而行,临到老年,想起年轻时所做的荒唐事,心有愧疚,想给自己良心一个交代。这样写出来的自传,不是功德簿就是忏悔录,有什么好看?其二,周涛是诗人,他说自己,可信度有多高?他是干文字这行的,最擅长用文字耍把式,他想夸自己就能夸上天,他想说假话,真的也说不过他。他这自传的“传”字,究竟是从《水浒传》还是《托尔斯泰自传》中来?不好判断。再有,虽说诗人是赤子,敢口无遮拦,但赤子也是人,社会环境、人际往来无不限制其表达,这本自传公开售卖,人人买得到,书里写的好些人还活着,他们的家人也活着,周涛对人对事的评判能说到几成?其三,文人一辈子在自己的一亩三分地里舞文弄墨,眼界能到哪里?人读书为有所得,他能否给出一两样真东西?这也不好判断。

从翻开第一页到读完,一口气,七个钟头。合上书,躺在床上,想起某处了就爬起来开灯找出那章节重新读过。这本自传,写得太好。

首先,直白。直白作为一种美学观念,在中国诗文传统中地位很高,不隐恶,不虚美,是很多作者崇尚的创作观念。有的人写自传,觉得自己很直白,比如自己某某年在某某地做了哪些事,得了什么奖,换了哪个工作,工工整整地写在纸上。这是真实吗?是,但只是表层真实。如实记录自己一生的行进轨迹很容易,某年某月做了某事,去了某地,和某人一起,档案就是这么写的。真正的奥妙在于:人为什么要做这件事?为什么是去那个地方,是和那一个人?解释个中缘由是不容易的,它牵涉时代背景、客观环境、个人动机,往往是那些藏在心里的“小九九”,促成了“人生经历”一栏中的具体内容。这些“小九九”,这些在险境中为求生存、进化所做的挣扎与努力,多数时候并不体面。如果,这里的“直白”要深入人性,必然要求除了说事情,还得说动机,这就是和人性过不去,人性本身是阻挠自我暴露的。别说人有羞耻心,狗被剃了毛也不愿出门让同类看见。

然而周涛说起实话来,不打一点儿磕巴。在《婚姻》的第一段,上来就一句话:“这时要重振我的家庭,我只能通过改变婚姻状态,寻求新的支撑点。”哦,原来这个诗人的婚姻不只是缘于爱情。这一想,破了原先罗曼蒂克的想象,心思不但着了地,还给踩上了一脚。在《官》一章中,他说:“新大(新疆大学)当时看着比较优秀的一些人,还真没有几个当上官的。……当婆婆的人首先要能当媳妇,我当不了媳妇,我一辈子受不了人家对我吆三喝四的。”只这两句话,大家就都看得明白。在《“文革”》一章的《王恩茂》一节中说王恩茂当初有意让周涛做秘书,他说:“我想了一下,我这个人当不了秘书,我要当秘书就把他害死了。”为什么?他心里有数:“我当不了秘书,我不会看眼色,不会伺候人。”这样闪电般的小段落在书中不胜枚举,无不直截了当,张嘴就来。我看得过瘾,心生敬意。

说真话多难啊!国人的基本常识,是活得力求叫人琢磨不透,从来只说“台上十分钟”,不谈“台下十年功”。有人得见了秘密背后“机关”的运作法则,打死也不会说,一方面因为经验得来不易,不能让人拿走,再说了,浑水摸鱼,大家都能看明白了,那不都卷裤腿动手了?因而宁可推波助澜,让其玄之又玄;另一方面是因为窥见某一类运作法则的前提,需要先行进入这“机关”内部参与运作,他很可能吃了不愿意说的亏,受了不光彩的待遇,挫败的自尊命令他不能把这些说出去。

在这里,周涛表现出的真,有一个知识分子的悲悯。我想,他在说书里这些话时,一定想过我们看书的人能从中悟到什么。他写自己这一家人如何随政治气候而动,写自己如何从有潜力当官的人变成了诗人,写身边的人在政治浪潮中的沉浮,写成了的官和败了的官,写得意的文人和失意的知识分子,就像电视节目里的厨师说自己如何炒一个菜,开多大火,用什么食材和哪几种调料,炒出来是什么味道,他都告诉你,用大家都能听懂的话讲。

《玩伴》中写到他一个年少时的玩伴,讲自己作为代表被派去参加全国青少年乒乓球比赛,而这个球打得比他还好的玩伴却落选了。对这个事,周涛说:“我那时候人生充满阳光,到哪都顺,腰杆硬。出身好,条件好,我是社会的宠儿,他是社会的弃儿。”到了《吉木萨尔纪事》一章的《何处是家》一节,周涛说:“我后来搞文学和我父亲的倒霉有关系,他倒霉以后我就比较低调,心里有鬼,有软肋,老实多了,不敢再张扬了。”周涛对自己从二五八万落到矮人一头的状态不加修饰,说出来了就让人琢磨。他随后自己总结:“你背后没有势你什么都不是,……所有人都是势的产物,即便他没有意识到,但是他其实不是他,他是一个社会背景下的产物。你看那个家伙那么牛哄哄的,他就是社会大势堆起来的。……我当时有一句话:如果平等,你们敢吗?如果在同一个起跑线上,我们怕谁?”

周涛说这些话,不光是给自己一个交代,也不是要语出惊人,夺人眼目,这里面肯定有不忍,有一个老者的善意,他就是想把让许多人畏惧、迷惑的事情讲清楚。通过把自己一辈子说明白,狠稳准地破掉一些会混淆人视听的所谓“常识”,让聪明人趟过他,找寻普遍规律,把复杂的问题简单化,看待世事万象的眼神能好使一点儿。比如有人被笼罩在“成功”一词周围的“常识”与“共识”迷了眼,周涛就干脆说,有时候奥秘就是“行贿受贿,或是伪劣产品,偷税漏税”,以及“跟着领导干一件好事,比不上跟领导干一件坏事”,从这一段能看到他说真话的语气,既不苦大仇深,也不瞻前顾后。做过的事,说出的话,都来得坦坦荡荡,有一种小孩站在麦垛上冲天撒尿的架势,不造作,不忐忑,率性使然。

接下来,再说这本书的第二个好处,诗性。诗人不写诗,说大白话还能有诗意?有,不是光从语言上得来的,还在于周涛讲述故事的口吻,一种对素材排列组合的方式。举两个例子。在《进北京》一章的《自卑感》一节中,有一个自然段写童年经历,如果用诗歌的方式断句、排列,就是一首诗:

操场的绿草皮上,星期六

一个教授穿着背带裤

带着他的胖儿子

傻乎乎的,骑自行车

我没有见过那样的小自行车

轮子粗,从国外带来的

那种专门给少年做的自行车

非常漂亮

他们说,你也骑一下

我根本骑不了

掌握不了平衡

马上产生一种文化上差距

还有写在巩乃斯下放的经历中有一段也能切行成诗:

拉练的炮团部队来了

下着大雪

我们把房子腾给人家部队住

我们住在一个废弃的马圈里

没窗户

没门

零下二十多度

睡觉时穿着大头鞋

戴着皮帽子

裹着大衣再盖上被子

马圈里铺了稻草

半夜老鼠在上头跑

把有的人半个耳朵咬掉了

这种诗意,不靠语言刻意营造,天然就在这野草一样一抓一把的琐事里。这些琐事自然排列在一起,从它们语义的缝隙里,生成一种难以言说的人生况味。这样的一种美感,根源于生活本身的非无序的无序、非逻辑的逻辑。一句话,带出一个表面平淡无奇的转折,却形成了巨大的情感张力,就像契诃夫所说:“在生活里,人们并不是每时每刻都在开枪自杀,悬梁自尽,谈情说爱,都在谈聪明话,有时候,人们只不过是吃饭而已,然而就在吃饭时,有些人的幸福正在形成,有些人的生活已经就此垮掉。”这样表面平静的瞬间,构成了比所谓“结婚”、“升迁”、“生子”等等壮阔、深邃得多的人生场面,一般人往往身在其中而不自知,只有诗人的眼光,一个真正的作者能准确地捕住它,言说它,从哪怕是八只鸭子、一群烈马这样芜杂的记忆景象中,提炼出最终构成命运真相的实意。

再者,说说这本书的精神之新。

周涛写了从出生至今这些年里进入他记忆、内心的人与事,婚姻、革命、文学与政治、知识分子与体制、民族矛盾等等,这些题目随便拿出一个,都足够他铺张才情,但他没有拿这机会抖聪明,而是说出了这些年来他对人性、对社会的思考。可以说在周涛之前,从没人这样亮出来说。

《到新疆》一章的《有一个人骑马来自远方》一节中谈到一个教历史的王老师,在描述这个“充满男性魅力”的“我们的偶像”时,周涛说“他太强壮了,穿着马靴、马裤,带着俄罗斯式的小猫,脸上充满棱角”,这样的赞叹在书里很多地方跳出来,能感觉周涛说这话时内心涌动的情感。周涛在这本书里写了很多新疆人,不管是维吾尔族、回族、汉族,还是写了一辈子没名、干了一辈子没利的人,有些人也许连名字都不曾为人记取,却被周涛记住并予以公开地述说。为什么要将赞美给这些平凡无奇的人物?这里面有他对人类存在的理解,包含他重新厘定的、对民族更有裨益的价值观。什么样的人可称之为美?什么样的生命风貌、精神维度值得一个民族和个体追慕、借鉴?人所代表的文化和文化养育出的个体,如何相互促进,再迈上一级文明的阶梯?对这些人生命价值的肯定与赞美,从侧面提醒我们,不需要更甚一步地崇拜金钱、权势,也绝不能步入民族文化偏见的歧途。书中说的许多人对力量、美、无用之艺、生命活力本身的热情肯定,足以对我们社会某些价值观的缺失或者歪曲,做一纠正与补充。

最后,再说说自己零散的一些感受。我想,在外国当知识分子,这本自传可看可不看,但是在中国,如果有志做一个靠头脑与精神吃饭的人,这本书最好一看。作为相信文以载道的知识分子,最看重政治与人,却也最难处理与这两者的关系。身为体制内的作者,周涛是军人,也是诗人,那么他如何处理身份与创作的关系?有没有矛盾的时候?他在体制内受到尊重和认可,与许多文人翻了脸,同许多官员交了朋友。他如何看待自己和他人?如何处理和把握个中关系?政治与文学,到头来孰更高明?这些话题他一一道来,实话说得诚恳,丑话骂得真挚。

周涛这本书里的人,没有哪个逃得过政治纠葛、人际纷争,然则小人物不小,大人物不大,常人觉着了不得的大官,神秘莫测,他三句话说透、说白,俗人觉得不值一提的草民,他几句描摹便让人折服、赞叹,将那生命的活力和美感写得叫人面红耳赤,心生向往。他一辈子生活在新疆,最不乏见南来北往、各行各业、各个阶层之人,见得多,交道打得多,因而懂得人,理解人,能看透人。周涛用最老辣的语言讲故事,用最吊诡的故事来讲人,写诗的狐狸蹿进了写小说的黄鼠狼洞,语言、故事他一窝端了。

天山千丈,周涛七尺,他这个不下马背的诗人,没掉过笔的骑士,在讲述他和一片土地关系的同时,最终讲明了人与命运以及人与自己的关系。

游牧新疆

庞培

周涛在新著《一个人和新疆》中的表现,一如他过去其他文体的行文,可谓天马行空,恣意汪洋,好像年轻时候打乒乓球的横拍。而往昔流逝的光阴一幕幕回来,如小小洁白的球体,在他和读者眼前电光火花般不停跳跃。面对文字,他总能给出非常漂亮的回击球或死角,且在特具风格的“周涛式”行文空间里划出一道又一道令人惊叹的抛物线。

关于本书,扉页上有一段简短的文字,“……一部中外文学史上的另类自传”。我注意到了两处关键词:“中外”、“另类”,这实际上包含了作者、采访者、编者合成的某种自我定位。相信“另类”一说,有多层含义。

其一,本书是口述史,是在口述的形式上通过讲述一个不平凡年代里的平凡人的故事,进而讲述美丽辽阔、古往今来令多少人神往的传奇新疆。或许去过和没去过新疆的内地读者都知道周涛,过去三十年里,他的名字几乎成了喀什、夏台、沙漠、绿洲、火焰山、伊犁、喀纳斯的代名词。他笔下那些关于新疆的优美文字,等于在二十世纪汉语新文学提倡自由口语的界面上,把遥远的西域世界重述了一遍。某种程度上,这样一部“地方文学”专著,绝对是一种地域之美与作者多年在当地生活之个人经历相交汇的人文体验,其文体颇具史学意义的探索性和先锋性。作为当代文学中的大散文家,周涛的创作对于新疆之大美,不同于新疆更年轻的作者刘亮程的《一个人的村庄》,而有点我即新疆、新疆即我的意味。每写到新疆,周涛开笔即有“舍我其谁”的跃马阵前之气概,其身形颇与唐代边塞诗里的“大漠孤烟直”相吻合,因此他在1980年代被归入“新边塞诗”代表诗人也不足怪。正如普鲁斯特之于十九世纪的贡布雷小镇,波德莱尔之于巴黎,巴别尔之于敖德萨。

其二,本书的“整理者”朱又可先生,事实上,是心仪于穆青、范长江们一路的著名媒体记者,在新疆生活多年,又漂泊广州做报纸。因此,此书更另类的是一个从业于媒体多年的文化人和一位老作家之间的促膝对谈。他们俩,一对老哥们,坐下来共同面对他们心爱的话题:新疆,“漫认他乡为故乡”(倪云林句),亦共同面对他们曾经生活过的同一座城市——乌鲁木齐,他们在新疆的成长经历、生活、命运,本书中,都得以有一个文体意义上的精彩纷呈。可以说,整理者朱又可功不可没,其职业性的敏锐嗅觉以及文字之老练、老到,是厚厚一部《一个人和新疆》成书的独门秘笈。非常有意思,非常耐读,不亚于昔日唐德刚们之于李宗仁、白崇禧。

口述史,自有一种别的文体少有之历史的端然庄严,更何况周涛的一生横跨多个年代。历史上少有这样的中国人,身为舞文弄墨之文人,同时又有如此不平凡年代里的多重经历。这一点,周涛其实很让我联想到王蒙。我确信,某种程度上,这两人在文学史上的品质可以互换。两人都在新疆呆过,只不过一个时间短些,后来走了,留下一组非常出色的系列小说《在伊犁》,另一个少年入疆,将来大概要老死在这片中国六分之一大的土地上,是彻头彻尾的“新疆王”。因此,周涛大概是新疆的王蒙,而王蒙自然就跟中国的周涛很相像了吧。王蒙的自传前几年出版过,我没看。周涛的这本骄扬跋扈,我欢欢喜喜看完,想起十多年前和他的见面,想起过去没到新疆之前跟他的通信,心中自然会有一种异样的感慨。

本书让我们又一次得到闲遐,定定心心坐下来,打量这笔精彩、价格不菲的绚烂财富。如果再让周涛写一遍,我觉得,他同样可以写出一部二百二十八页全新的、内容完全不一样的《一个人和新疆》,一样另类,也一样恣意汪洋!

评说《一个人和新疆》的二十条微博

毕星星

1.周涛三岁,一群小男孩就知道和女孩玩小鸡鸡。人之初,性本色。公母、雌雄的本性,与生俱来。

2.周涛随父母进入新政权,四岁就意识到自己是征服者。红二代的优越感很早萌芽。周涛说这个萌芽决定了一生走向。出身怎样影响一生?这个话题很有中国特色。

3.经历了许多磨难,周涛还是进入了中共的高干序列。周涛说自己政治上是这个集团的成员,以“自己人”自居,很狂,很霸气。你有这种“自己人”的感觉吗?值得思考。

4.周涛幼年随父母进北京外院,父母是行政干部,比那些专家教授房子、工资、待遇差多了,小周涛有严重的自卑感。哈哈,六十年过去,现在的专家可有一点点优越感?自卑的是谁?

5.周涛毫不隐晦自己的感情史,初恋,暗恋,老婆,情人,短期的感情跑偏,统统端出来了,坦率得可爱。不过最后由老婆收场,却是有点儿落俗套。这也说明,多数人的感情生活,其实千篇一律。

6.周涛拒绝过两个可人儿,理由都是出身。出身是周涛自传的浓烈底色。读完你会发现,出身是周涛一生作为的贯穿线。

7.有一个机会给王恩茂当秘书,周涛放弃了,他说自己不会看眼色,不会伺候人。年纪轻轻的就知道把握自己的命运,正确选择,拒绝诱惑,这很不容易。

8.周涛说他的家族有羯人血统,兄弟几人都长得很帅。周涛身材高大,相貌英俊,算个帅男子。他没有仔细叙述一个人的相貌对前程的作用。其实,这一点影响很大。

9.父母亲下放到农村,是周涛最背运的时候。如果有一天要讨饭,怎么办?周涛说,即使沦落到这个地步,我们站着,别人一看也不一样。周涛有强烈的贵族血统意识他深知,人是不平等的。

10.《侦察连的指导员》是我最喜欢的篇章之一。由杜金才的对象王小平落笔,引出平凡的小杜,再接着是不平凡的小杜,再接着,就是异峰突起的杜金才了——他现今的位置是总政副主任。两千多字,至此无不令人吃惊,不料还有“我”周涛和杜金才的异同比较。回到自传,无一“狂”字,狂态尽出。

11.《那个楚狂人》中说叶文福,九分真实,一分刻薄。写叶文福豪华落尽之后的凋零,有点儿报复他当年冷落自己的快意。可是能这样和盘托出一个人,一段沉浮,也只有周涛。一个人终生登攀,多么不容易。一步走错,终点就提前来到了。浩叹!

12.周涛的散文对当代文学有贡献,但文坛大多“不说”,张承志“不说”,中国作家协会“烂死在肚子里也不会说出来”。为什么?意味深长。

13.王巨才评价周涛说,中国作家放到全世界不给中华民族丢脸的,“三四子而已”。周涛是其中之一。周涛没有当成中国作协副主席,是一大憾事。原因何在?还是意味深长的“不说”。

14.老山前线,写足了当兵的怕死。过去一写开火,当兵的就争着抢着上前线,闹情绪是因为打不上仗,虚假到肉麻。怕死是人之常情常态。战争,说到底是一场灾难。我们没有反战作品,批判了多年“和平主义”。周涛这里是人道,是悲悯。军事文学里少见。

15.周涛说,汉唐文化是什么?就是刘邦那一套。直到今天也能够感到处处有刘邦,有刘邦的谋略和作风。刘邦这个王八蛋,全然就是一个无赖。今天中国到处都是刘邦的脚印和影子,这一套玩得烂熟的人都成功了。周涛的指戳,够残酷了吧?

16.周涛说,一个不受时代文风影响的人,一个能保持自己独立头脑的人,价值最高。谁躲开得远,谁就有长久价值。足以告诫当下写作者。

17.当代文坛要不要拜码头?周涛说他没有拜过艾青,没有拜过王蒙。艾青夫人请他到家里玩,他没去。没有拜访过臧克家。刘白羽叫,钱钢怂恿,结伴去了一次,再没有去过。李瑛也是。上海文学颁奖,来的都是大腕,周涛从来不串门。这好像不是狂,是遗世独立。刻意划清界限。

18.中国的成功机制,让“这样一些各行各业的王八蛋,成为中国当今人人羡慕的表率”。美国的干部制度,“它的竞选机制,能够确保决策者是一批精英”。这就是周涛的中美成功比较学。

19.王洛宾说,我至少要活五百年。周涛说,新疆的省级干部前前后后也有上百个人,但这个地方一百年没有出现我这样的作家。当作家要比当领导难得多。听这话,作家长志气。

20.就身家富贵来说,周涛依附当下政治。就政治手段的肮脏龌龊,周涛厌恶政治。就文艺的特质来说,周涛疏离政治。作为作家,周涛光彩照人。作为知识分子,周涛软弱无力。文艺和政治的复杂关系,让周涛闪烁着驳杂的颜色。