意与境会 乐与词和

13年春,以交响曲创作著称的作曲家郭祖荣先生又喜添双作——《第二十三交响曲》(三个乐章)和《第二十四交响曲》(单乐章,以下简称《二十四》)两部交响曲。其中《二十四》起笔于春风三月“清明时节雨纷纷”之时,以“伤离别”为核心思想一挥而就,四月份就完稿,既是时节的应景之作,也是郭氏唯一“凄清冷落”的格调之作①。该曲曲风含蓄、雅致见长,曲法俭省、精深有加,很有古曲风韵。尤其曲中那低吟慢叙的曲调间透出“悲莫悲兮生别离”②之离伤素怀,真挚感人,令人为之动容,是一部不折不扣的“离别交响曲”。另外,作品与古词联接,内容紧扣词意,讲求“意与境会、乐与词和”的创作构思,更加凸显其深邃的意境。

一、“离别”题材与内容构思

离愁别绪乃人生之况味,也是艺术创作的永恒主题。古往今来,在中国传统音乐中表现离别题材的音乐作品数不胜数,此类作品往往最能撼人心魄,引发强烈的共鸣。郭氏的《二十四》亦选取“离别”作为题材,据作曲家介绍,此曲乃有感于现实社会中人与人之间的离别现象以及对其成因的思考而作。因此,作品在反映人世间种种离别情景中的千愁万绪,揭开生命与世事虚幻无常的实相的同时,也表达了作者的悲悯情怀与理性思考。

二、曲生于词的结构构思

(一)曲词相连之成因

慢词出现于北宋后期,是宋词的主要曲调体式之一,其调长拍缓、悠扬动听,适宜表达曲折婉转、复杂变化的个人情感,其多变的音乐节奏也适宜容纳更为复杂的生活内容。这些特点皆与《二十四》的创作初衷十分契合,于是郭氏决定采取曲词结合的方式进行创作,他选取词人柳永的代表作——《雨霖铃》之下片中后两句“杨柳岸、晓风残月……便纵有千种风情,更与何人说?”作为卷首语,寄寓“应当珍惜亲情与友情”之深意。并将这两句脍炙人口的经典词句作为建构全曲的源流,曲体结构完全是依照慢词的词序而生成,与词义相互映照、亦景亦情。

(二)曲词结构关联之表现

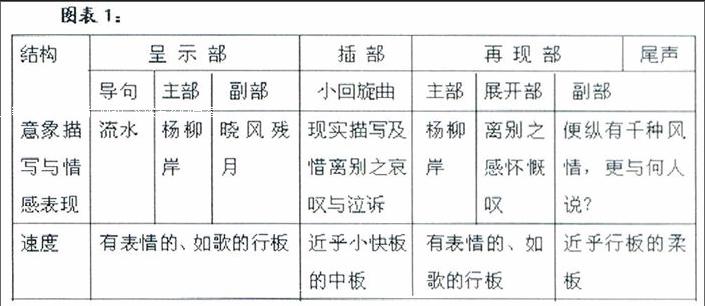

首先表现在整体结构布局上的相互映照。郭氏在交响曲中虽然没有具体标记明确的标题,但这部作品确是描写性的,作品每个部分的构成、音乐的发展都严格按照两词句的内容顺序分别排布,是将景物的“影像”凝结到了音乐的境界之中,既有意象描写又兼情感抒发,具有“夹叙夹议”的陈述特点。(见图表1)

这部结构明晰的交响曲总长仅179小节,但从上表可见其中既有“写景”又有“叙情”,虽结构短小但应有皆有。呈示部与再现部以“写景”为主,通过一系列极易触动离愁的意象,创造出一个凄清冷落的怀人境界:主部以提琴与竖琴“勾勒”流水以及岸边杨柳,极富动感,副部则用长笛、钹、锣与提琴的交替进行,“捕捉”清幽的风影,它们皆以极弱的音响与缓慢悠远的歌唱性主题形成动静结合,既绘声又绘色,似用音乐画图画,为听众呈现一幅“杨柳岸、晓风残月”的画卷。中间的插部则更为内化,属于纯粹的“抒情”:采用较短小的回旋曲结构,织体、力度变化加大,情绪起伏较为强烈,是作者内心复杂情感的充分展现,其中既有离别之际依依不舍的哀叹之声,也有对客观现实鲜明露骨的刻画,更有悲戚痛楚的心灵泣诉,可谓五味杂陈、百感交集的重要部分。尽管呈示部与插部中已有不少对比表现,但作曲家仍不满足,于再现部中插入另一展开部分,再度对离别的感慨表达得更加深刻淋漓,掀起情感宣泄的高潮。最后的尾声非常简短(仅8小节),置放于柔板速度中的材料连续三次作简缩,在很微弱、安静中消逝而终,此举既是点题之笔亦具引申作用:一方面突出了“便纵有千种风情,更与何人说?”的诗意性;另一方面创造“言虽尽,意犹未尽”之境,为听者提供想象和思考的空间。由此可见,词句结构是构筑音乐发展全过程的基石,各段落在内容上是完全依照词的逻辑结构来进行布局的,作曲家巧用“写景”与“抒情”相间、相融的叙述手法,大大增强曲词对应的直接性与严密性。

其次是情绪结构上的相互映照。整部作品从头至尾都是抒情风格,呈示与再现都用行板,中部稍快也只用到中板,各个部分都有它特定的声情表现:呈示部中主部婉约柔情,副部细腻轻扬;中部中叠部压抑凝重,插部一粗暴尖锐,插部二怅然慨叹;再现部中主部幽怨凄凉,展开部激昂慷慨,副部优柔悲惋;结尾孤寂悠远,形成一个“起承转合”的情绪变化过程。曲中俯拾皆是凄清冷冽、幽婉悲悯的主题曲调与缠绵悱恻、深沉婉约的词风丝丝入扣,宛如一体。

从以上“音即景、景即情”、曲与词之间如影随形、相依相生的内在结构关系中,显见郭氏有意把传统的情景交融的慢词手法运用到交响曲中,使之成为一种“慢曲”格调。他把离情别绪的感受通过具有画面感与诗意美的境界表现出来,意与境会,营造出强烈的艺术感染力。

三、乐与词和的主题构思

有鉴于交响曲与慢词之间的深厚渊源,作品中主题的性格、节奏,旋律的情绪、起伏均与原词息息相关,相对应地显出曲调舒缓、以慢见长的特点。

(一)南音——主题的材料来源

南音的“天性”具有清雅、空灵的韵味与美感,在内容上尤其擅长表达思亲与怀乡情结,且与宋词渊源甚深。这些均与郭氏的创作立意十分合拍,因此,南音即成为《二十四》各主题音调的重要素材。(见图表2)

从谱例1《家恶悍》可知南音有着丰富的特质,如旋律进行以顺行或回转式的级进三音列与小跳(三度或四度)占多数,不追求奇峰突起式的大跳,节奏常见稀疏不繁杂状,每个乐句的尾部多是舒缓的长腔结束,增添柔缓婉约的韵味等等。这些特质在《二十四》的导句、主副部主题以及插部的主、副题中均有体现:其一,谱例2的导句由中提琴与小提琴独奏组成,密集的十六分音符在回转式的级进与三四度小跳的交替中快速地穿梭流动,毫无间歇的连续模进增长了音乐气息,形成起落有致的长大句式,正是对河水波光荡漾、蜿蜒流淌的形态的直写手法。其二,将主部主题与南音《家恶悍》(谱例3与1)作比较,即可知它完全是核心音调A与B的变体,A2与B2分别是A与B不同程度的节奏扩大与自由变奏,节奏即显舒缓,尾部(第4小节)另又后缀一个近似南音的“拖腔”音调,不仅使句式得以延续,韵味也倍感深长。其三,副部主题与主部主题音调写法基本相同,旋律中遍布南音“大三度”音列与三四度小跳相互结合的特点,于尾部依旧采取迂回手法,再次以“长腔”收尾(见谱例4)。其四,插部主题与副题(谱例5与6)在节奏上出现明显的对比,切分音的多次运用、音程扩大化(出现五度跳进)使得这两个旋律的起伏加大,情绪更为不稳定,但细察它们的音调特点,依旧与南音有着千丝万缕的联系。endprint

综观表2中作品各部分的主题以及谱例7的旋律形态,即可发现除了导句为绘制“流水”形态(作背景)而在节奏上较为繁密以外,其他各主要部分的主题均体现出音少、时值长,节奏舒缓的特征,彰显质朴恬淡之气质。这与南音优雅淡美的旋律音调特点、风格完全相符,寥寥几语,写尽了人生的无奈和苍凉。尤其回旋曲中第二小插部的旋律,回环往复又一气贯注地抒写了“相见时难别亦难”的不尽愁思,十分真切和诚挚。

(二)四度——主题的核心音程

四度音程是南音音调常用的跳进形式,郭氏将其作为交响曲主题陈述、旋法建构的核心音程结构,以增强主题的内在逻辑,同时也使主题在直叙上增进了曲折感与波动性,促进旋律向前发展。

其一,主题形态中的跳进连接多为四度音程关系,这在导句、副部主题与插部副题中完全直观可感(见谱例2、4、6)。如果说导句中四度跳进是为描绘流水的波纹,副部主题中的四度跳进乃对激荡心情的刻画,而插部副题力度突然减弱,改用切分节奏并以紧缩模进加以强调,仿佛以声声叹息的口吻哀歌离别的无奈与抗争的无果,产生这种强烈的悲剧感,下行的四度跳进的音程结构起到决定作用。

其二,结构主题的基本框架亦为四度音程。观察谱例5中带圈的音符,它们都处于重要的节拍位置,按序分别以G—C—F—C—G为骨干音形成一个从低往高而又回落的抛物线形态,说明整个主题就是以四度音程为骨架构建而成,同理,谱例3中带框的音c1—g与带圈的音bb—f之间的模进关系,亦同样显示了主部主题是构筑在四度核心音程之上。这些音程骨架虽同,但在情感表现却有很大区别,主部主题中四度支架起的旋律音调旖旎婉转,情感内敛,是纯粹的内心歌唱;插部主题却是力量型的跳跃,既是对客观现实的直接刻画,又似暗喻人生之不详的遭遇,中间铿锵有力的密集重音更似一份悲观的反抗意识的表露。

(三)《诉衷情》——古词牌的运用

位于中部回旋曲的第二小插部主题,不论是结构形式还是主题的特点,在曲中都显得尤为独立而突出。作曲家引用古词牌《诉衷情》③的题意与手法,以较为亲切温柔的音乐语言表达了作曲家对离别的哀婉与对社会的思考。

诚然,音乐毕竟不是文字,无法像词牌讲究格律的“平仄韵”,更不可能严格按照“双调四十四字,上下片各三平韵,一韵到底”特点来执行,但郭氏既借用此调自有深意,在主题音调的构思上与词调依然十分逼近。主题完整陈述如下:

谱例7

将该主题与词牌进行比较,可得出以下共性特征:其一,在句式结构上,明显分为上下两个乐句(6小节+11小节),与词分双调、上下两片的结构模式相对应;其二,在各句细部结构上,上句音符总数为16个,下句增加到二十四个,总数为40个,与词牌的“双调四十四字”十分接近;上句有三个乐节(见谱中标记1、2、3),小节数分布为2—1—3;下句分五个乐节(4—8),小节数分布为3—2—2—1—3,构成上句短下句长、上句分节少下句分节多的结构比例,也与词牌上短下长、上片句少下片句多的结构比例相吻合;其三,在调高与节奏上,首部(乐节1—2—3)的音调中庸、节奏舒缓,中间部分(乐节4—5—6)音调高亢、旋幅辗转、节奏加密,尾部(乐节7—8)的音调则低落、节奏愈加宽广的格局,这与吟咏宋词时的速度、语调、节奏变化如出一辙;其四,在“韵”的方面,词调要求上下片必须各有三句末字都是以“平声”为韵脚的格律(即“上下片各三平韵”),称为定格方式。郭氏在音调上同样也给予了“韵”的构思,只是为避免各句末音使用同音造成单调,所以不用“定格”手法而是采用更为灵活的“变格”手法:上句的三个乐节分别落于#g2与#d2,构成四度关系;下句落音分别为bd2—bb2—be2(e2)—g2,正好构成一个属七和弦,这些相异的末音构成音高的起落变化,对于增进色彩变换以及推进情感的绵延与展开,比起词牌一成不变的同声韵脚显然更加具有效力。

此外,这两个乐句层层铺排,对比犹存:上句音调平稳流畅,调性单一(E宫),带有叙述性,是离别情景的追忆,也是独自思念暗伤情怀的表白;下句伊始则奇峰突起,起伏瞬间加大,且在调性方面变得丰富,出现bD宫(见乐节4与5)—bE宫(见乐节6与7)—G羽(乐节8)三次转移,音区自高而低后略有迂回,色调变化也随即增多,情绪上首部稍显感慨激昂,后逐渐趋于缓和,至第7与第8乐节已似一而再的声声扼腕长叹中结束,留下无限惆怅与遐思,至此处离愁别思又更深入一层已不言而喻。可见,在情感表达上采取“上句叙情,下句抒怀”的方式,而这一构思恰与《雨霖铃》中“上片纪别——写临别时恋恋不舍的情绪;下片述怀——写离别之后的孤寂伤感”的结构再一次不谋而合。作者在此似将词作中的每一个字词“音符化”,以音代字,抒情达意。诸如此般把词作音乐化、“乐从词生、乐与词和”之举实乃妙思。

结 语

综上所述,《二十四》完全是一部“依古词谱新曲”之作,郭氏以离别为创作思想主旨——取慢词为创作导引——采南音与古词牌为主题音调的素材,并按照三者之间的紧密关系将它们一一勾连,付之以严谨有序、环环相扣的构思,终得这部“慢词”般柔美抒情的交响曲。郭氏一贯重视中国传统文化,此次他将现代交响曲与古代慢词缔结,借其境其意植入交响曲的独特构想,既是对慢词的引申性、现代性运用,也是对慢词交响化的新尝试。这一古今结合的手法在一定程度上为该作增添了几分中国古代文人音乐的风格与气质,使之成为郭氏晚期又一代表力作。

①事实上,郭氏在早期创作的艺术歌曲中已有相近格调的创作,但在交响曲中尚为首次。

②语出屈原的《九歌·大司命》,原全句为:悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知。

③《诉衷情》原为唐教坊曲,后由晚唐文学家温庭筠改创为词牌,多用于抒写相思之情,有单调、双调两种(以双调为主),在创作上主要以“双调四十五字,前后阕各三平韵,一韵到底”为特定要求。

本文系2011年度“江苏省研究生培养创新工程”博士研究生立项项目《郭祖荣音乐创作研究》成果,项目编号:CXLX11_0956

涂致洁 福建师范大学音乐学院副教授,南京艺术学院在读博士研究生 (责任编辑 张萌)endprint