地黄饮子加减治疗声带小结18例临床观察

曹 志

(广东省深圳市中医医院, 广东 深圳 518033)

声带小结也称歌唱家小结,教师小结,发生于儿童者也称喊叫小结。是慢性喉炎的一型更微小的纤维结节性病变,常由炎性病变逐渐形成。声带小结是耳鼻喉常见疾病,笔者自2013年1月~2013年6月,在临床实践中通过辨病辨证相结合,采用地黄饮子加减治疗气阴两虚型声带小结34例,收到满意疗效,现报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料 2组34例均为本院门诊患者,随机分为治疗组和对照组。治疗组18例中,男6例,女12例;年龄7~61岁,平均(34.2±1.9)岁。对照组16例中,男5例,女11例,年龄8~61岁,平均(33.5±2.3)岁。2组一般资料比较无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 依据《耳鼻咽喉科学》[1]中声带小结的相关内容制定诊断标准。(1)临床症状:早期主要表现是发音易倦和间歇性声嘶,声嘶每当发高音时出现。病情发展时,声嘶加重,由沙变哑,由间歇性变为持续性,在发低音调时也出现。(2)局部检查:34例患者中全部行纤维喉镜检查,16例为双侧声带前三分之一处局限性小隆起,18例为单侧声带隆起,发音时声带闭合不全。

1.3 中医诊断标准 依据《中医耳鼻咽喉科学》[2]中慢喉瘖的相关内容制定诊断标准。肺肾阴虚型:声嘶日久,咽干微痛,喉痒干咳,痰黏难出,清嗓频作,或颧红唇赤,口干少饮,失眠多梦,腰膝酸软,舌红,苔薄,脉细数。

2 治疗方法

2.1 治疗组 基本药物:熟地黄10 g,山茱萸10 g,石斛10 g,五味子20 g,茯苓10 g,麦冬10 g,石菖蒲10 g,远志15 g,胖大海10 g,木蝴蝶10 g,党参10 g,黄芪10 g。加减:如咽喉疼痛,声带充血明显者,加黄芩10 g,去黄芪;声带瘀血肥厚明显者,加地龙、川芎各10 g;灼热痛明显者加玄参10 g,桑叶10 g;痰多者加法半夏各10 g。每日1 剂,水煎早晚分服。禁烟酒及辛辣刺激性食物。

2.2 对照组 克林霉素分散片每次150 mg,每日3次,饭后口服。强的松片10 mg,每天2次,饭后口服。

2组均治疗7 d为1 个疗程,4 个疗程后统计疗效。治疗期间注意发声带休息,避免滥用声带和各种有害物刺激咽喉。

3 疗效标准与治疗结果

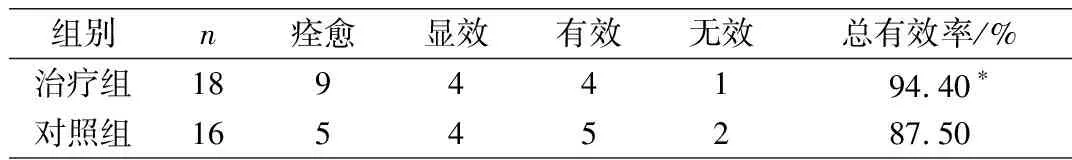

3.1 疗效标准 参照《中医病证诊断疗效标准》[3]。痊愈:发音恢复正常,喉部检查正常,小结消失,随访3个月无复发;显效:声音嘶哑明显减轻,喉部不适感明显减轻或消失,喉部体征明显改善,声带小结明显缩小;有效:声音嘶哑减轻,喉部不适感减轻,喉部体征改善,声带小结缩小;无效:声音嘶哑及喉部体征无变化。

3.2 治疗结果 见表1。

表1 2组疗效比较

注:与对照组比较,*P<0.05

4 讨论

声带小结的形成与声带的特殊解剖结构有关,声带前2/3为膜部,上皮下有一潜在的间隙,称为任克氏间隙,声带小结多发生在声带前中1/3交界处,该处是膜部声带的中点,讲话时,由于该处的振动幅度最大而容易受到损伤。加之该处的血管分布与结构比较特殊,声带肌肉上下方向交错分布,发声时不仅可使声带肌肉出现捻转现象,而且也容易使该处的血液供应受到影响,从而使黏膜上皮下层发生水肿、出血、毛细血管增生、黏液样变性及纤维化改变等,这就是所谓Reinke间隙水肿或血肿,后经机化,上皮局限性增厚,发展形成小结。西医对于早期声带小结以声带休息、发音训练为主,对于较大的声带小结,以手术摘除为主[4]。

本病属祖国医学“慢喉喑”范畴,慢喉喑是指久病声音不扬,甚至嘶哑失音而言。多由素体虚弱,或劳累太过,以致肺肾阴虚,虚火上炎,搏结于喉,损及喉门脉络,凝滞气血,喉门失健而成喑;或余毒蕴结,耗气伤阴,以致气滞血瘀痰凝,形成声带肿胀结节、息肉而成喑。祖国医学认为,喉嗓属清窍,过度发声或用嗓不当,喉咙脉络受损,致气滞血瘀痰凝,声带肿胀不消,或形成小结、息肉,妨碍发音而为喉喑[5]。所以此病应从肺肾论治,以滋阴温阳、补肾益肺、祛瘀化痰、散结利音为法。本文所用之地黄饮子出自《黄帝内经·素问宣明论方》,原用来治疗病因为:奇经亏损,八脉失养,脾胃虚衰,肝、脾、肾亏虚,肝风内动,阴阳俱损,虚实夹杂之疑难病证之喑痱证。本方具有滋肾阴,补肾阳,开窍化痰的功效,通过对地黄饮子血中移行成分的分析,发现五味子和远志为地黄饮子入血成分的主要来源药材[6]。五味子具有敛肺,滋肾,生津,收汗,涩精等功效,远志有安神益智,开窍化痰,消肿的功效,对神经系统作用包括镇静、抗惊厥;促进体力和智力;抗痴呆和脑护活性等[7]。地黄饮子加减方中熟地黄、山茱萸、石斛、五味子、麦冬滋补肺肾,濡润声门;党参、黄芪补肺脾之气,胖大海,木蝴蝶为通窍开音,地龙、川芎活血散结,全方共奏滋补肺肾,散结利音之功,喉镜下检查发现服用本方后加速声带肿胀的消退,促进声带小结或息肉的消散。地黄饮子加减治疗声带小结及慢性喉炎,临床疗效显著,值得临床推广应用。

参考文献:

[1]孔维佳,王斌全.耳鼻咽喉科学[M].北京:人民卫生出版社,2002:242-243.

[2]熊大经.中医耳鼻咽喉科学[M].上海:上海科技出版社,2008:159.

[3]ZY/T001~001.9-94,中医病证诊断疗效标准[S].

[4]孔维佳.耳鼻咽喉头颈外科学[M].北京:人民卫生出版社,2005:449-450.

[5]王士贞.中医耳鼻喉科学[M].北京:中国中医药出版社,2003:174-178.

[6]郭司群,朱魁元,谢宁.地黄饮子血清药物化学研究[J].中国实验方剂学杂志,2011,17(8):74-78.

[7]马菁菁,刘斌,罗跃娥.远志化学成分和药理活性的研究进展[J].辽宁中医药大学学报,2009,11(12):161.