山西省人口老龄化时空特征分布研究*

夏昆昆,刘立文

(1.山西农业大学 公共管理学院,山西 太谷 030801;2.山西农业大学 资源与环境学院,山西 太谷 030801)

一、研究依据

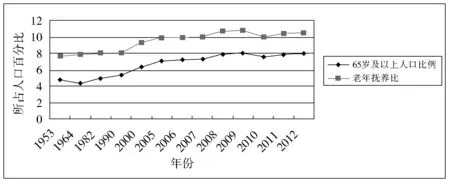

山西省第六次人口普查数据和山西省2013年统计年鉴显示,2003年山西省65岁及以上的人口比重已达到7.1%,并且这种趋势逐年加剧,截至2012年,65岁及以上人口比重达到了7.97%,已完全步入老龄化社会。老年抚养比从2007年起超过了10,即每100个劳动年龄人口要负担约10个老人的养老问题(图1)。目前,山西省人口老龄化随时间推移呈现出越来越严峻的态势,同时各地区老龄化程度随时间推移也呈现出地域差异。研究山西省人口老龄化程度和地域差异性,对于认识山西省人口老龄化的严峻性和养老资源的科学合理配置具有重要的现实意义。

图1 山西省1953年至2012年65岁及以上人口比例及老年人口抚养比

从国内研究来看,目前从空间角度来分析我国人口老龄化问题的相关研究主要有:李扬等对北京市县域尺度的老龄化全局和局部空间差异的变化趋势、特征参照ESDA技术的局部及全局空间自相关分析的方法进行研究[1]。袁俊等从时间和空间角度运用定量测度方法揭示中国农村人口老龄化程度随时间变化区域差异扩大的内在原因[2]。谭姝琳等分析了1995—2008年我国人口老龄化的特点,并利用聚类分析的方法对65岁及以上31个省市的老龄化指标以及各省市的GDP比重进行分析[3]。综上所述,在老龄化空间分析研究方法上日益成熟,但关于山西省人口老龄化进行的时空分布特征研究寥寥无几。因此,本研究针对山西省人口老龄化问题,借鉴已有研究方法,对山西省的人口老龄化进行时间变化和空间分布上的动态研究,具有重大理论和实践意义。

本文结合社会学和统计学等学科,从地理学的角度,以全国1990年、2000年及2010年的人口普查数据为基础资料,对山西省11个地区的人口老龄化问题的区域差异进行对比分析。并且把人口老龄化程度指标、养老负担指标、老龄化速度指标和老年人口分布密度指标通过图表直观地呈现出来,以期为揭示隐藏在数据背后的规律和现象,为山西省养老资源的合理空间配置提供科学依据。

二、山西省人口老龄化的时空分布特征

全国老龄化委员会将人口老龄化的指标划分为三类,即反映人口老龄化的程度、速度和养老负担指标[4]。此外本文还选用老年人口密度作为研究老年人口空间分布的指标。

(一)人口老龄化程度的衡量

常用的反映人口老龄化程度的指标有:老年人口系数、人口年龄中位数、少儿人口比例和老少比。本研究选取老年人口系数和老少比,来研究和分析山西省11个地区人口的老龄化程度。

1.老年人口系数。老年人口系数指的是某一地区65岁及以上老年人口占该地区全部人口的比重。某一时刻、某一区域内老年人口系数是该区域人口老龄化程度的重要标志。具体公式如下:

(1)

式(1)中,W为老年人口系数,L为区域老年人口(65岁及以上人口)数量,P为区域总人口数量。当W≥7%时,表示该区域人口已进入老龄化阶段[5];根据山西省各地区老年人口系数1990年至2010年的变化和比较分析,将老年人口系数W分成七个阶段,当W≤4%时,表示该区域人口为年轻型;4%≤W≤5%为成年型初期;5%≤W≤6%为成年型中期;6%≤W≤7%为成年型晚期;7%≤W≤8%为老年型初期;8%≤W≤9%为老年型中期;W≥9%为老年型晚期。山西省各地区老龄化阶段从1990年至2010年呈现出从成年型到老年型逐步发展的趋势(见表1)。

表1 山西省各地区1990年、2000年和2010年65岁及以上老年人口系数

分析上表发现,30年间山西省老龄化系数经历了一个先缓慢增长后迅速增加的过程。其中,1990年山西省65岁及以上老年人口系数平均为5.37%,除忻州以外的地区均处于成年型初期阶段,临汾的老龄化程度最低为4.5%。到2000年山西省65岁及以上老年人口系数平均值为6.34%,山西省进入了成年型中后期阶段。其中晋中和忻州地区超过了7%这个老年型社会拐点,成年型初期基本消失。到2010年山西省65岁及以上老年人口系数平均为7.56%,是1990年的1.4倍,大部分地区进入老年型中期阶段,老龄化问题尤为严重的忻州已经达到了9.05%,已然进入老年型晚期。老龄化程度最低的晋城也已进入成年型晚期。

2.老少比。老少比又称之为人口老化系数,指的是区域内65岁以上老年人口的数量占0—14岁少年儿童人口数量的比重,其计算公式为:

(2)

式(2)中,H为人口老化系数,L为65岁及以上人口数,Y为0—14岁人口数。根据H值可大致确定人口年龄构成的类型:(1)年轻人口型:H<15%;(2)成年人口型:15%≤H≤30%;(3)老年人口型:H>30%[5]。根据1990年、2000年和2010年的人口统计数据,我们计算出山西省各地区的老少比(见图2)。

据计算,1990年山西省的老少比平均为19.37%,2000年平均为25.24%,比1990年增加了约6个百分点;2010年平均为44.76%,比2000年增加了近20个百分点,说明山西省人口老龄化程度整体上随时间推移而加剧,且人口老龄化的速度越来越快。1990年,山西省老少比最低的为临汾市,最高的为忻州市,整体老少比介于15%到30%之间,山西所有地区处于成年人口型,人口年龄结构合理。2000年,山西省各地区老少比最低的为吕梁市,最高的为太原市,大部分地区是成年人口型,太原市和忻州市两个地区进入老年人口型。到2010年,山西省老少比平均达到了44.76%,且太原市、阳泉市和忻州市的老少比均超过了50%,老少比最低的吕梁市也已处于老年人口型,山西省老龄化状况日益严峻。

图2 山西省各地区1990年、2000年和2010年老少比

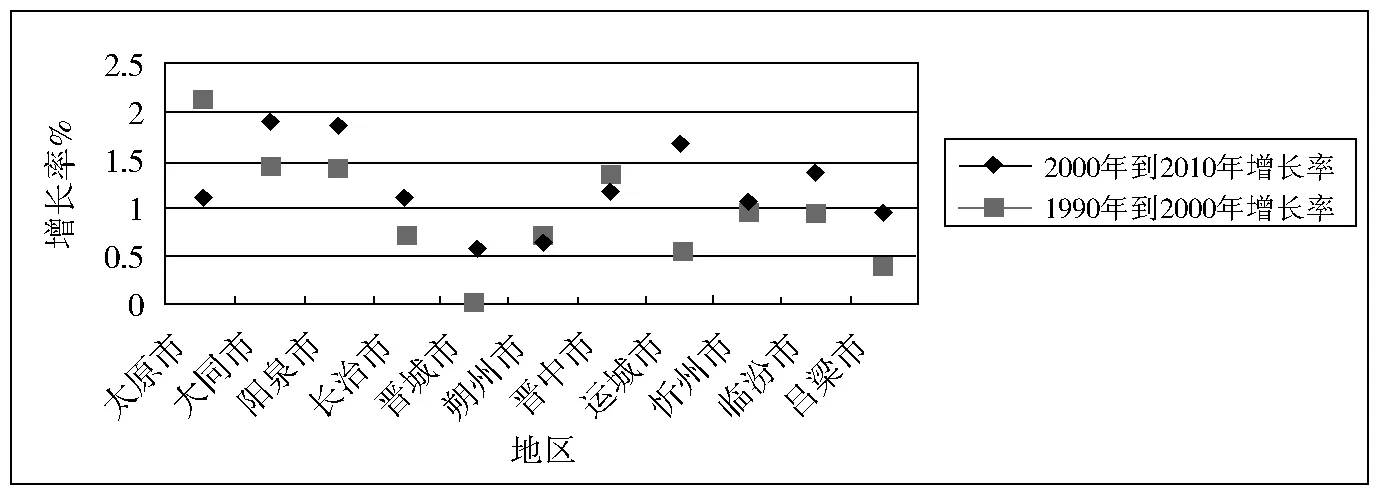

图3 山西省各地区1990年到2000年、2000年到2010年老龄化速度

(二)人口老龄化速度指标

老龄化的速度指标指的是老龄化程度由一种程度提高到另一种程度所需的时间。本文选择一定时期(10年)老年人口比例总体增加的百分点作为考察山西省各地区人口老龄化速度的指标。山西省各地区人口1990年至2010年的老年人口增长率情况见图3。

从增长率上来看,山西省11个地区的人口老龄化程度都在随时间的变化而增加,2000年至2010年的老龄化速度要大于1990年至2000年,说明山西省老龄化的速度越来越快。且除太原、晋中和朔州以外的其他地区,后10年整体增幅明显大于前10年,其中增幅最大的为运城。整体而言,1990到2000年,65岁及以上人口的比重平均增长率为0.81%,2000年到2010年间65岁及以上人口的比重平均增长率达到了1.25%。山西省人口老龄化的增长速度越来越快。

(三)养老负担情况衡量

老年人口负担系数指的是研究区内每100名劳动年龄相应有多少老人。其公式为:

(3)

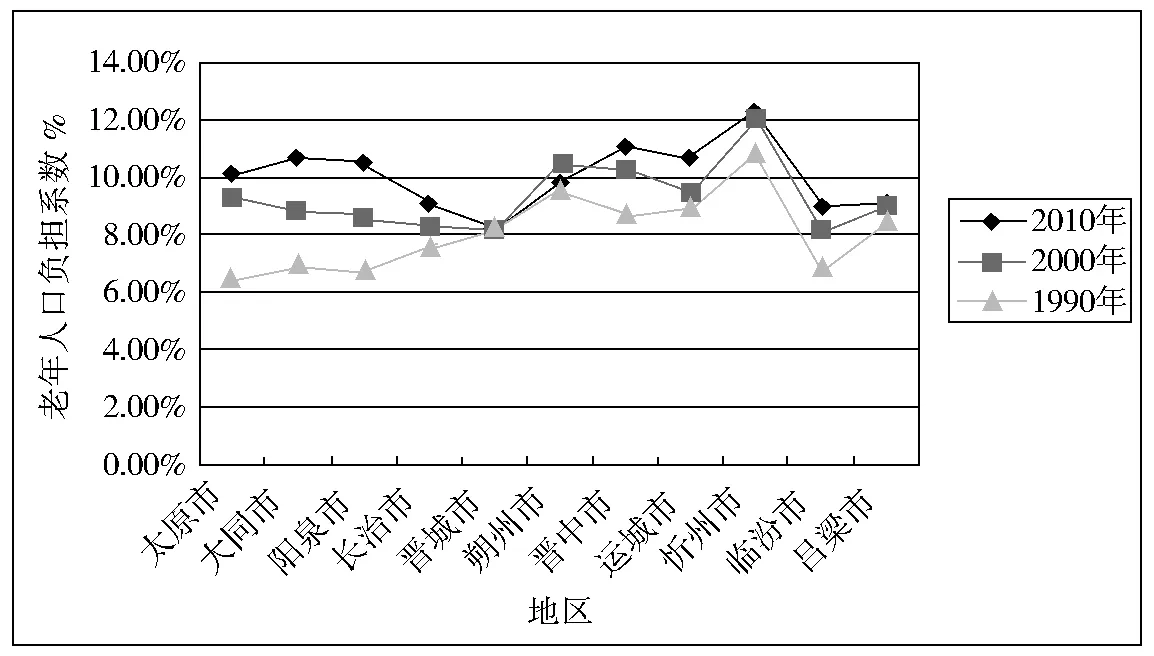

式(3) 中,F为老年人口负担系数,L是65岁及以上人口数量,D为15—64岁人口数量。山西省各地区的老年人口负担系数情况见图4。

图4 山西省各地区1990年、2000年和2010年老年人口负担系数

根据计算,1990年、2000年和2010年山西省平均养老负担系数为8.07%、9.32%和10.05%,也就是说100位15—64岁的劳动年龄人口分别要负担约8位、9位和10位65岁以上老年人的养老。从总体来看,山西省养老负担越来越重。其中,除晋城外其他地区的老年人口负担系数都在增大。1990年大于平均值8.07%的地区有6个,养老负担最重的为忻州和朔州。到2000年大于平均值9.32%的地方减少为5个,分别为忻州、朔州、晋中、运城和太原,其中山西省中北部4个,南部1个,人口负担压力逐渐向山西省中北地区靠拢。到2010年大于平均值10.05%的地区有6个,分别为忻州、晋中、大同、运城、阳泉和太原,除运城以外,均位于山西省中北部,其中忻州人口负担系数达到了12.37%,养老负担最为严峻。

(四)老年人口密度

人口密度是由爱尔兰建筑师哈奈斯在1837年最先提出的[6],指的是单位土地面积的人口数量[7]。其公式为:

(4)

式(4)中,D为人口密度,P为人口总数,A为土地面积。根据实际情况将老年人口密度分为五个等级,即当D<10人/km2时为人口较低密度地区;当10≤D<20人/km2时为人口低密度地区;当20≤D<40人/km2时为人口中密度地区;当40≤D<80人/km2时为人口较高密度地区;当D≥80人/km2时为人口高密度地区,具体等级分布见表2。

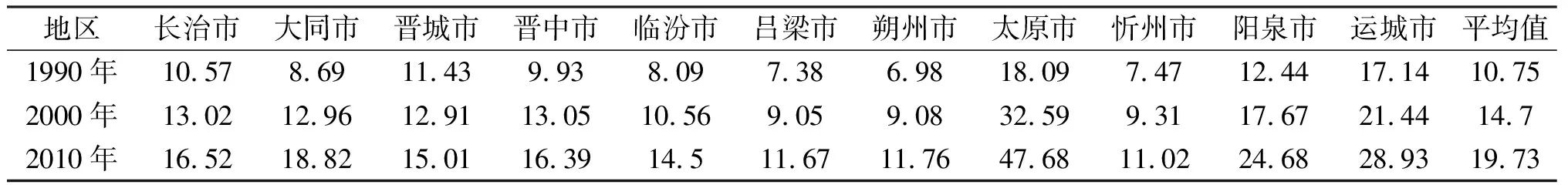

表2 山西省各地区1990年、2000年和2010年老年人口密度 (人/km2)

从以上图表可知,山西省老年人口密度随时间推移不断增大,同时随着人口老龄化进程的加快,老年人口密度的增长幅度也在增大。山西省1990年、2000年和2010年的老年人口平均密度分别为10.75人/km2、14.70人/km2和19.73人/km2,其中2010年人口密度是1990年的1.84倍;前10年的人口密度增幅为3.95人/km2,后10年人口密度增幅为5.03人/km2。2010年,老年人口密度最大的是太原地区,为47.68人/ km2;其次为运城和阳泉。空间上而言,1990年山西省65岁及以上老年人口密度总体属于低密度地区,且山西省中北部地区状况最好,到2000年山西省65岁及以上老年人口密度大部分仍然处于低密度地区,太原和运城进入了中密度类型,到2010年较低密度地区消失,晋中地区成为中密度地区,而太原也已成为高密度地区。

三、结论

通过用老年人口系数、老少比、老年人口负担系数、老年人口增长速度和老年人口密度等老龄化指标,分析山西省1990年至2010年人口老龄化的时空变化,结论如下。

1.通过对人口老龄化程度的衡量显示,从1990年至2010年山西省各地区老龄化阶段呈现出从成年型到老年型逐步发展的趋势。

2.从老龄化速度来看,山西省11个地区的人口老龄化程度都在随时间的变化而增加,2000年至2010年的老龄化速度要大于1990年至2000年,说明山西省老龄化的速度越来越快。

3.从养老负担情况看,一方面山西省养老负担越来越重,尤其是山西省中北部地区;另一方面南部运城地区的养老负担情况也不容忽视,说明山西省人口老龄化具有不均衡的空间分布特征。

4.通过对老年人口密度的研究发现,到2010年山西省大部分地区进入了低中密度地区,太原进入了高密度地区,运城和阳泉紧随其后,是养老基础设施建设的重点地区。因此要加大对上述地区的养老基础设施建设的投资力度,同时随着老龄化程度整体形势的加剧,也不能忽视老龄化程度较低地区的养老设施建设。在资源有限前提下,依据各地区老龄化的程度有区别、有重点地对其进行养老资源的科学合理分配,确保养老资源的高效科学利用。

[参考文献]

[1] 李 扬,刘 慧,金凤君,等.北京市人口老龄化的时空变化特征[J].中国人口·资源与环境,2011 (11):131-137.

[2] 袁 俊,吴殿廷,吴铮争.中国农村人口老龄化的空间差异及其影响因素分析[J].中国人口科学,2007(3):41-47.

[3] 谭姝琳,贾向丹.我国人口老龄化地区差异的聚类分析[J].黑龙江对外经贸,2011(6):68-70.

[4] 刘 娜.我国人口老龄化时空分布特征研究[D].西安:陕西师范大学,2012.

[5] 向 洪,张文贤,李开兴.人口科学大辞典[M].成都:成都科技大学出版社,1994:782-783.

[6] 张善余.人口地理学概论[M].上海:华东师范大学出版社,1999:265-462.

[7] 王春菊.基于GIS的人口统计数据空间化及信息系统研究[D].福州:福建师范大学,2005.