《汉书注》与语音规范

摘 要:《汉书注》是唐人颜师古所著。此书一问世,就受到了人们的赞扬,后人也给予了极高的评价。如清代的《四库全书总目提要》说:“师古注条理精密,实为独到。”又说:“疏通证明,究不愧班固功臣之目。”王先谦在《前汉补注·序例》里也说:“颜注发明驳正,度越囊哲,非仰人鼻息者也”,“自颜监注修,而班书义显,卓然号为功臣。”洪迈在《容斋续笔》中曾说:“颜师古注汉书,评较诸家之是非,最为精尽。”这些都是从史学、训诂学的角度来评价《汉书注》的。其实,在语音规范方面,《汉书注》也做了大量的工作,文章主要从注音目的、注音方式、音系特点等几个方面来总结《汉书注》在语音规范方面所注的工作,我们发现《汉书注》的语音是规范的。

关键词:《汉书注》 注音目的 注音方式 音系特点 语音规范

《汉书》是东汉历史学家班固所撰,他多古字古义,一般人不容易看懂。因此从行世以来,就以难读著称。“才高博学,为世通儒”的马融都需从班固之妹班昭受读《汉书》。《后汉书·班昭传》云:“《汉书》始出,多未能通者。同郡马融伏于阁下,从昭受读。”其难读可见一斑。所以后人不断给《汉书》作注,颜师古所见唐以前注解《汉书》的有二十三家,加上其叔父颜游秦所撰的《汉书决疑》,共二十四家。唐代学者们更加重视对《汉书》的研究,将它与《周礼》《礼记》《仪礼》等儒家经典相提并论,再加上统治者对学习历史的重视,李世民曾说:“夫以铜为镜,可以正衣冠;以史为镜,可以知兴替;以人为镜,可以知得失。”太子承乾命师古为《汉书》作注。颜师古《汉书注》一问世,就受到了人们的赞扬,被称为“班孟坚忠臣”。后人也给予了极高的评价,如清代的《四库全书总目提要》说:“师古注条理精密,实为独到。”又说:“疏通证明,究不愧班固功臣之目。”王先谦在《前汉补注·序例》里也说:“颜注发明驳正,度越囊哲,非仰人鼻息者也”,“自颜监注修,而班书义显,卓然号为功臣。”[1]洪迈在《容斋续笔》中曾说:“颜师古注汉书,评较诸家之是非,最为精尽。”这些都是从史学、训诂学的角度来评价《汉书注》的。

在语音规范方面,《汉书注》也做了大量工作。任福禄在《颜师古<汉书注>喉音反切声类再研究》一文中,说:“颜注非常重视注音,其特点是随文注音,不拘一格;注音规范;讲求雅正;引据音切,必明出处;又音繁多,参差交错。难能可贵的是,颜师古在其祖父颜之推的影响教育下,重视今读,能按当时通行的规范读音来注音。”认为《汉书注》的语音系统真实地反映了唐初的通语和规范读音。余光煜在《颜师古<汉书注>的学术贡献》一文中,提到颜师古的注音目的明确,在《汉书叙例》中说的很清楚:“字或有难识,兼有借音,义指所由,不可暂阙。若更求诸别卷,终恐废于披览。今则各于其下,随即翻音。至如常用可知,不涉疑昧者,众所共晓,无烦翰墨。”黄富成的《<汉书>颜注反切考》,也认为颜注音系是融合了旧有通语和部分江南方言而形成的隋以来的通语的规范读音。由此可见,学术界认为颜注是符合语音规范的,但他们缺乏具体的论述。下面我们具体探讨。

一、《汉书注》注音目的与语音规范

颜师古是非常重视注音的,在《汉书叙例》中就明确提到,他并不是每个字都注音,只给那些难以认识的字注音。并且,同一个字不厌其烦地随文而注,为读书提供了方便,省得东翻西找。根据他注音目的的不同,我们可以分为以下几类:

一是单纯注音。如:《王莽传》“相威将军李棽”,颜注“棽音所林反”。《高帝纪》“沛公方踞床,使两女子洗。”师古曰:“踞,反企也。洗,洗足也。踞音据。洗音先典反。”单纯注音的语音规范意图很明显,就是让人们能一目了然就知道该字的读音。

二是以注音辨识假借字。在颜注中,多用“某读与某同”“某读曰某”或“某读为某”来说明假借现象。据龙小军统计,在《汉书注》中,“某读与某同”出现270多次,“某读曰某”出现1910多次。如“恶读与乌同”“伯读与霸同”“说读曰悦”“齐读曰斋”“解读曰懈”“罢读为疲”“桐读为通”,还有“与某同”也表假借。这减少了人们因不明假借,而误读或误解其意的现象。人们在使用的过程中自然减少了错误的产生。

三是纠正误读。如《陈胜项籍传》:“羽乃与盟洹水南殷虚上。”师古曰:“洹水出林虑县东北,至于长乐入清水。洹音桓,俗音袁,非也。”纠正误读无疑是语音规范重要的一环,虽然语音规范不能等同于纠正错误,但是,纠谬是语音规范的应有之义。

四是音义结合注音,起到区别意义的作用。《汲黯传》“群臣或数黯”,颜注“数,责也,音所具反”。《元后传》“汉兴,后妃之家吕、霍、上官,几危国者数矣”,颜注“数音所角反”。“数”读音不一样,意义也不一样。颜师古对同形词有了一定认识,为了规范读音,把意义和语音结合起来,起到更好的规范效果。也说明他对词是音义结合体有了认识,摆脱了前人重形不重音的观念。

二、《汉书注》的注音方式与语音规范

在《汉书注》中,注音的方式主要是反切和直音。据谢纪锋统计,《汉书注》中音切共7263例(不计又音)。其中反切5846例,去其重复有2562例,占80.49%;直音2417例,去掉重复有1376例,占19.51%。

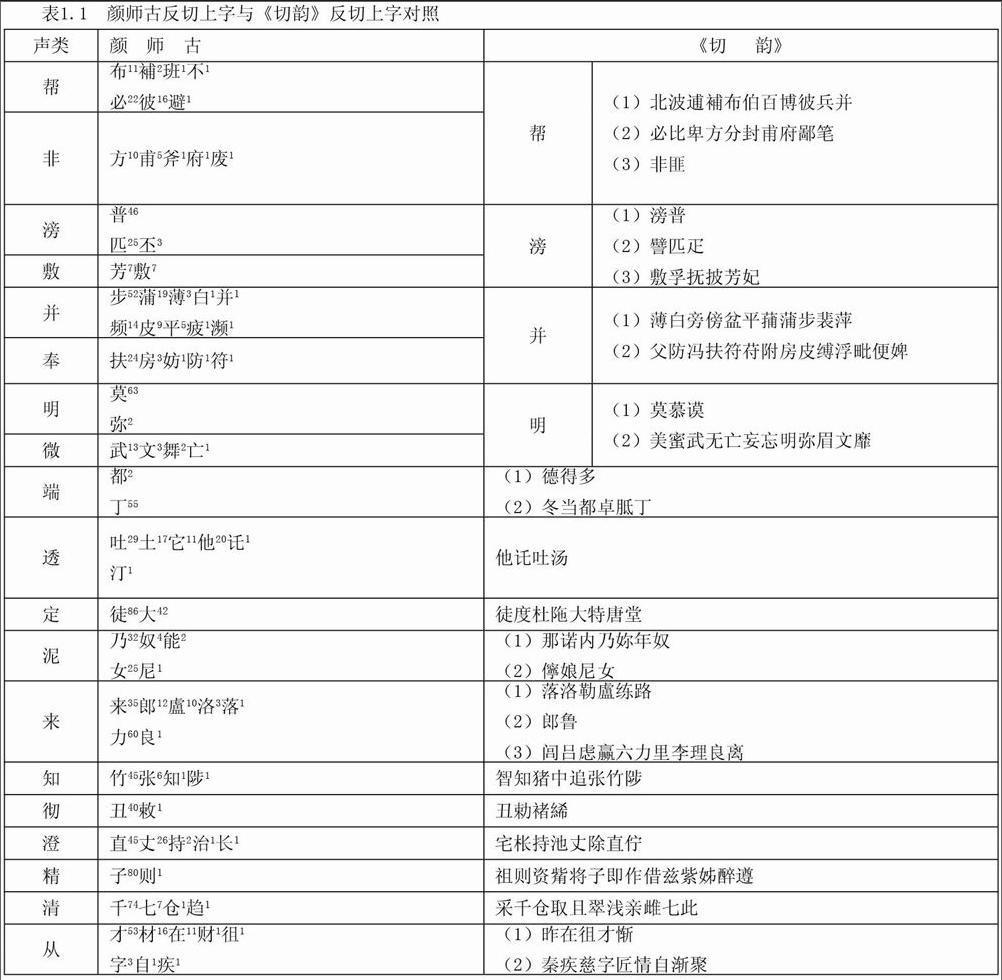

我们可以看出反切是颜师古注音的最主要的方法,反切是当时最有效的注音方法。在《汉书注》中,每一个声类,或某一个声类中的某一类,几乎都有一个最集中的使用最多的反切上字,而其他的相对使用较少,并且选用的反切汉字趋向于常见易识的字。钟兆华统计了以下情形:并母“步”类共出现五个反切上字,其中“步”用52次,“蒲”19次,“薄”3次,“白”1次,“并”1次。又如见母“工”类七个反切上字,它们使用的频率分别是:“工”91次,“古”13次,“公”9次,“功”4次,“江”2次,“攻”1次,“角”1次。为了进一步说明,我们引用钟兆华先生的“颜师古反切上字与《切韵》反切上字对照表”如下

表1.1 颜师古反切上字与《切韵》反切上字对照endprint

声类 颜 师 古 《切 韵》

帮 布11補2班1不1

必22彼16避1 帮 (1)北波逋補布伯百博彼兵并

(2)必比卑方分封甫府鄙笔

(3)非匪

非 方10甫5斧1府1废1

滂 普46

匹25丕3 滂 (1)滂普

(2)譬匹疋

(3)敷孚抚披芳妃

敷 芳7敷7

并 步52蒲19薄3白1并1

频14皮9平5疲1濒1 并 (1)薄白旁傍盆平蒱蒲步裴萍

(2)父防冯扶符苻附房皮缚浮毗便婢

奉 扶24房3妨1防1符1

明 莫63

弥2 明 (1)莫慕谟

(2)美蜜武无亡妄忘明弥眉文靡

微 武13文3舞2亡1

端 都2

丁55 (1)德得多

(2)冬当都卓胝丁

透 吐29土17它11他20讬1

汀1 他讬吐汤

定 徒86大42 徒度杜陁大特唐堂

泥 乃32奴4能2

女25尼1 (1)那诺内乃妳年奴

(2)儜娘尼女

来 来35郎12盧10洛3落1

力60良1 (1)落洛勒盧练路

(2)郎鲁

(3)闾吕虑赢六力里李理良离

知 竹45张6知1陟1 智知猪中追张竹陟

彻 丑40敕1 丑勅褚絺

澄 直45丈26持2治1长1 宅枨持池丈除直佇

精 子80则1 祖则资觜将子即作借兹紫姊醉遵

清 千74七7仓1趋1 采千仓取且翠浅亲雌七此

从 才53材16在11财1徂1

字3自1疾1 (1)昨在徂才惭

(2)秦疾慈字匠情自渐聚

心 蘇3素1索1

先65息10思3相1 速送素先蘇桑思司辛私斯悉虽胥相息须

邪 似5辞4 随旬似详囚词辝徐寺叙

荘 侧1壮3荘1 侧阻荘责

初 初20楚7差1 初楚廁叉怆测恻蒭

崇 仕18士12 士仕鋤助

生 所36山21 山色数所踈

俟 漦俟

章 之50章6止3只1征1执1 (1)之职軄旨脂

(2)诸支章止

(3)拯

昌 昌17尺6充4赤2 处充昌车杵尺赤叱

船 食10神1 食乘实神绳

书 式33试1 失矢施识式商伤诗始书舒

常 上22时3常1十1 成是氏视承丞署寔植常市时殊蜀竖树

日 人38而9如5汝2儿1 如汝而耳人日儒儿尔仍

见 工91古13公9功4江2攻1角1

居68九5俱3纪2吉1久1已1基1 (1)古孤姑公各加格

(2)居驹俱久九君举纪几诡癸轨吉基

溪 口54苦13空3

丘28去5欺1起1 (1)苦康口空枯恪客

(2)去却丘羌匡窥诘倾氣区驱墟起绮

群 其46钜29世14求5距2具1葵11 暨衢世求强臼渠其奇葵逵狂

疑 五57吾1

牛22鱼11元1 (1)五吾吴

(2)鱼牛虞愚语宜危

晓 呼23火23

许65況6虚3香2 (1)呼荒火海虎呵霍

(2)虚香況羲许希兴

匣 胡80户4乎2湖2衡1

下49

于20羽2 (1)何韩户侯黄下胡痕谐鞵

(2)雲云筠韦王羽雨尤于

(3)薳为

(4)洧永荣

影 乌41

於78一61乙2迂1 乌阿安爱哀

於一乙伊憂央应英依谒忆纡

喻 弋82羊5亦4尹1以1余 夷以羊弋翼移余馀与與营

颜师古反切要来自《汉书注》,《匡谬正俗》中反切不多。所以此表是作者主要根据《汉书注》制定出来的。表中的数字表示该上字使用的次数。从数量上来看,《汉书注》中反切上字所用字数为185个,《切韵》中反切上字所用字数为426个。《汉书注》所用的反切的上字数是《切韵》所用反切的数的43.4%,还不到一半,这是一个明显的进步。方便了读者学习,提高了读者的认字速度。再从反切所选用的字来看,无论是从笔画多少,还是从构字结构和部件,《汉书注》所选用的切上字笔画少,构字部件少,构字结构简单,这更有利于读者识字,更容易被读者掌握。这无疑是有利于规范的。

除了反切外,《汉书注》还用直音法,直音法就是用同音字注音。被注音字一般是冷僻难识的,注音字选取简单易识的字。如:《杨雄传上》:“漓乎幓纚纚。”颜师古注:“车饰貌。幓声森。”又如《武帝纪》:“舳舻千里。”颜师古注:“舳音轴,舻音卢。”我们还可以看出在选易识字的同时,颜师古还有意选择声符相同的字来注音,这是有利于语音规范的。

总之,无论是反切还是直音在当时都是注音最精密的方法,再加上颜师古选取的注音字比前人的更简单易识,《汉书注》的语音规范效果当然更突出了。

三、《汉书注》音系特点与语音规范

(一)声母系统特点与语音规范

语音发展到颜师古时期,已经发生了一些变化。在声母方面表现为轻重唇音分化,端、知两组分列,泥娘两母分用不混,从、邪两母分列等等。这些规律已经是很多学者公认的了。如钟兆华、欧阳宗书、马重奇等,都有相关方面的论述。下面我们具体来看。endprint

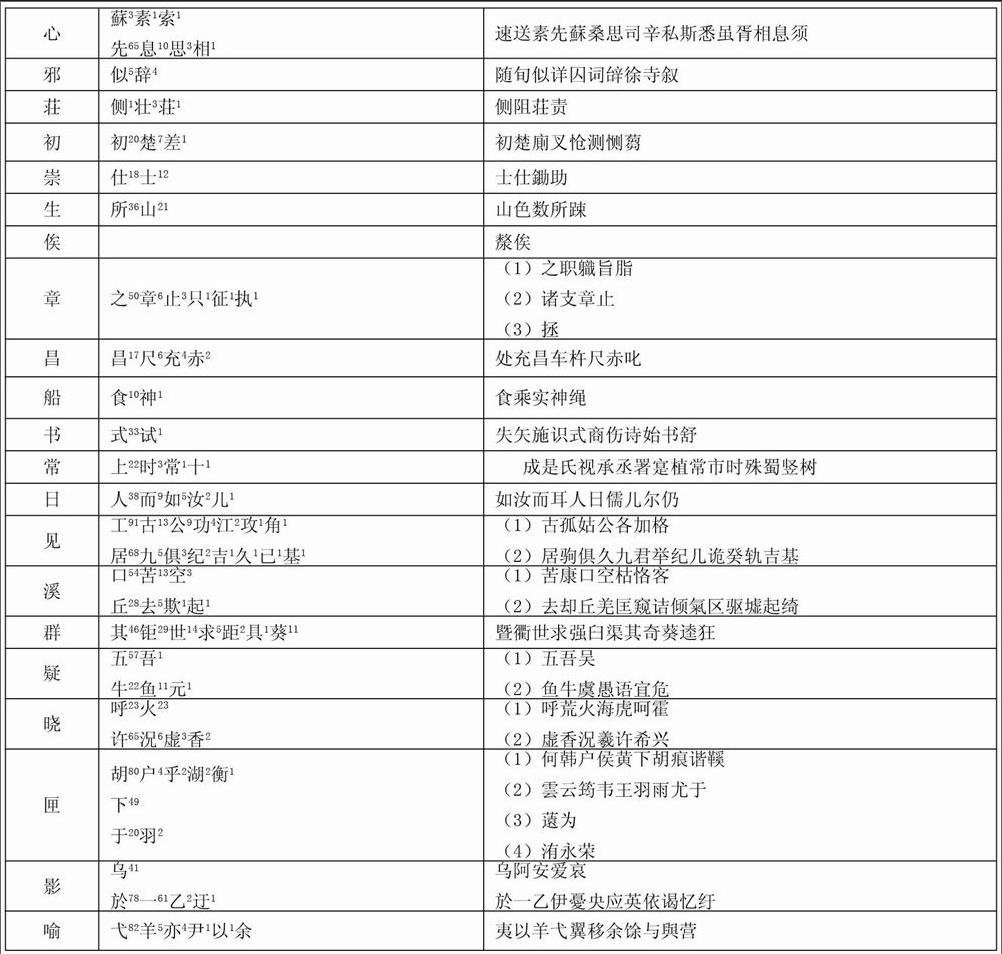

1.轻重唇音分化。所谓轻重唇音分化,即轻唇音非、敷、奉、微四母从重唇音帮、滂、并、明四母中分化出来。据欧阳宗书考证,《切韵》的声类系统轻重唇音互切的大约占五分之一,而在《汉书注》轻重唇音互切现象极少,约占唇音材料的2.1%。我们可以说颜师古基本上把轻重唇音分开了。

表1.2 《汉书注》轻重唇分化举例

被注字 《切韵》 《汉书注》 被注字 《切韵》 《汉书注》

琫 方孔反 布孔反 杪 亡小反 莫小反

披 敷羁反 丕靡反 眇 亡小反 莫小反

矕 武板反 莫限反 亨 抚庚反 普庚反

便 房连反 布千反 繃 甫萌反 補耕反

缏 房连反 布千反 黽 武幸反 莫幸反

猋 甫遥反 必遥反 鱼瞢 武亘反 莫鄧反

票 抚遥反 匹昭反

匹遥反 缥 敷沼反 匹昭反

匹遥反

嫖 抚遥反 匹昭反 砭 府亷反 彼亷反

表中我们看出,《切韵》中许多轻唇切重唇的字,颜师古都改为重唇切重唇。这是符合语音发展规律的。高本汉先生认为“还在唐朝初处的时候,旧时的双唇(重唇)音在某种情形之下,就变成了唇齿音(轻唇音)[f]、[f‘]、[v]、[?]了”。此外,周法高先生曾研究过玄应的《一切经音义》,发表过《玄应反切考》,文中唇音反切系联的情况也反映出了轻重唇分化的趋势。玄应与颜师古是同时代的人,当时都居住在长安,与颜师古的反切互为印证,这正说明了颜师古的反切是符合历史语音的发展规律的,这也说明颜注是规范的。

2.端、知两组分列。据欧阳宗书考证,《切韵》系统的韵书端、知混切的不乏其例,而《汉书注》端知两组混切的却很少,仅定、澄两例相混,即:“幢”,师古注“大江反”,《广韵》注“直降反”;“杼”,师古注“大吕反”,《广韵》注“直吕反”。只占定澄为切总数183例的1.09%。

此外,泥、娘两母分用,从邪两母分列,精、照两组基本分化等现象,都是这一时期语音历史实际相符的。上述这些现象,欧阳宗书都有论述,在此不再赘述。符合语音发展规律的语音当然是规范的。

(二)韵母系统特点与语音规范

《汉书注》的韵母系统与《切韵》(《王三》)对应。除去臻并入真,衔并入咸,舒声韵159韵,入声韵有30韵,共计189韵。如果加上合并了的“臻”“衔”等六韵,则为195韵。这既说明了颜师古继承了《切韵》韵系,又说明了他从初唐语音实际出发,有所取舍,并不完全依照旧音。这正是语音规范的内在含义,语音规范既要继承旧有的正确的读音,又要吸收被大家认可了的读音。在《汉书注》中韵母系统表现了这样几个重要特点:鱼、虞、模三韵分立,夬开口并入怪韵,臻韵并入真韵等等,这些都体现了当时语音的实际情况。

综合前述,《汉书注》,无论是从声母系统还是从韵母系统来看,《汉书注》的语音当是规范的。

注释:

[1]王先谦:《汉书补注》,北京:商务印书馆,1941年版,第1-2页。

参考文献:

[1]王先谦.汉书补注[M].北京:商务印书馆,1941.

[2]班固撰,颜师古注.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[3]陈章太.语言规划研究[M].北京:商务印书馆,2005.

[4]戴昭铭.规范语言学探索[M].上海三联书店,2003.

[5]何九盈.中国古代语言学史[M].北京大学出版社,2006.

[6]李建国.汉语规范史略[M].北京:语文出版社,2000.

[7]李荣.切韵音系[M].北京:科学出版社,1956.

[8]王东.颜师古《汉书注》中“语有轻重”之分析[J].天中学刊,2006,(1).

[9]王东.颜师古《汉书注》中的汉语语音现象[J].怀化学院学报,2002,(3).

[10]孙兵.《汉书》颜注再探[J].郑州大学学报,1991,(5).

[11]任福禄.颜师古《汉书注》喉音反切声类再研究[J].求是学刊,1994,(5).

[12]欧阳宗书.《汉书·音注》声母系统[J].江西大学学报,1990,(4).

[13]王智群.二十年来颜师古《汉书注》研究述略[J].古籍整理研究学刊,2003,(4).

[14]马重奇.颜师古《汉书注》反切考[J].福建师范大学学报,1990,(8).

[15]马重奇.颜师古《汉书注》中的“合韵音”浅论[J].福建师范大学学报,1989,(1).

[16]梁宗奎,李瑞生.论一代训诂大师颜师古[J].临沂师范学院学报,2002,(5).

(蒋至群 西藏拉萨 西藏大学文学院 850000)endprint