大学生手机依赖和学业拖延、主观幸福感的关系

冀嘉嘉,吴 燕,田学红

(1.杭州师范大学教育学院,浙江 杭州311121;2.杭州师范大学学术期刊社,浙江 杭州311121)

0 前 言

壹心理网上的一篇杂志《为什么时间紧迫还玩游戏?》介绍了心理咨询师李松蔚在整理自己的案例时发现:存在高手机依赖、高学业拖延现象的学生,普遍有着较低的主观幸福感,对生活的满意度较低,体验到的消极情绪多于积极情绪.

手机依赖,又称作是手机使用问题,手机成瘾.对手机依赖基本没有统一的概念,一些研究者将手机依赖看作是一种行为成瘾,与网络成瘾、赌博成瘾具有相似性[1],也有研究者认为手机依赖是对手机的过度使用而产生的生理或心理上的不适症状[2].手机已在大学中十分普遍,对大学生的生活具有重要的影响,无论是在校园的路上还是在课堂上,都可以看到学生沉浸于手机中,对手机的专注程度远高于对周围情况的观察.以对浙江师范大学学生的调查结果为例,50%以上学生每天的手机使用时间在5个小时左右;三分之一的学生会在无聊时将手机作为消遣工具,而总是将手机作为消遣工具的有15%[3].另一项调查显示大学生在上课或学习时间经常和频繁使用手机的比例达到60%以上,甚至达到90%;近年来利用手机在考试中作弊的比例也在逐年上升[4].晚上就寝时学生玩手机,男生玩到凌晨一、二点,女生玩到十二点都是普遍现象[5].长时间使用手机会造成手臂酸胀、眼睛不适、大脑疲劳、头晕头疼等身体上的不适[6].

另一个普遍现象是大学生的学业拖延.大学是学生学习以及准备跨入社会的阶段,大学生此时有更多可供自己安排的时间,良好的学习习惯对大学生有着极其重要的作用,但是普遍存在的学业拖延影响着他们对学习和学术的喜爱.学业拖延是一个包含认知、情感和行为的复杂过程[7],指在学习情境中的拖延行为,通常学生在学习过程中有学习倾向,但没有相符的行为表现,能够完成学习目标,但学习结果不符合标准,并在达到目标的过程中伴有焦虑、抑郁等消极情绪[8].王凤(2013)对河南省大学生的调查情况显示,78.1%的大学生存在学业拖延,其中25%的拖延者为主动拖延,53.1%为被动拖延者[9].学业的拖延导致学生不能按时上交作业,甚至一拖再拖,或临阵抱佛脚,作业质量不高.这一问题严重影响到其自身对学术的热爱,对学习精神和意志品质的培养也产生不良影响,并在拖延的过程中体验到过多的焦虑和内疚,对其心理健康产生一定影响.

大学生的整体幸福感处于中等偏上.在复旦大学和上海电力学院的主观幸福感调查中,曹科、彭仕飞和潘人奇(2013)发现有超过85%以上的大学生比较幸福,亲情友情是幸福的来源,缺乏成就感和激烈的竞争使他们感觉不到幸福[10].Dinner(1984)在早期对主观幸福感作定义:主观幸福感专指评价者以自定的标准对其生活质量的整体评价.整体评价包括情感反应(积极情绪和消极情绪)和认知判断(生活满意度).该观点在我国得到很多研究者的认同,另有一部分研究者根据自己的研究提出了具有说服力的观点,例如邢占军等人的研究提出了对主观幸福感的研究首先要整合快乐主义幸福观和完善论幸福观这两个方面,即在生活中,有以追求快乐为主的主观幸福感,也有以自我实现、发挥才能为主的幸福感[11].本研究采用Dinner对主观幸福感的定义.

国内外对手机依赖,学业拖延,主观幸福感的独立研究较多,对三者之间的相关研究较少.例如,分别有研究显示较高自尊者更容易手机依赖或者更容易学业拖延或者有较高的主观幸福感,但是没有探究自尊是如何同时影响这三个因素的.对大学生课堂手机依赖现象进行研究时发现手机依赖的原因之一是逃避学习压力[12],这和学业拖延有着相似之处,也容易降低大学生主观幸福感.有研究显示手机上网与主观幸福感没有显著关系[13],但是缺乏其他相关的研究进行验证.在中国知网中输入关键词“学业拖延”“主观幸福感”,并没有找到关于学业拖延和主观幸福感这两个因素的研究,那么学业拖延者的幸福感还有待进一步调查.

综上所述,相关文献的缺少限制了我们对手机依赖、学业拖延和主观幸福感之间关系的探究,同时说明了本研究在已有的文献上具有一定的创新.手机依赖程度较强者存在较强的焦虑、不安等消极情绪和躯体上的不适,高学业拖延者因其无故拖延学业任务而体验较多消极情绪,主观幸福感的整体评价主要包括生活满意度和情感反应(积极情绪、消极情绪),我们可以看出三者之间存在一定的关系,学业拖延在手机依赖对主观幸福感上的影响上可能存在一定的作用.本研究将探索手机依赖和学业拖延、主观幸福感三者之间的关系,并深入探究学业拖延在手机依赖对主观幸福感的中介效应.并提出如下假设:1)手机依赖和学业拖延显著负向预测主观幸福感,手机依赖显著正向预测学业拖延;2)学业拖延在手机依赖对主观幸福感的影响中存在中介效应.

1 方 法

1.1 被 试

采用便利性取样,在杭州高校中调查168名大学生,回收有效问卷163份,回收率为97.02%,年龄在18~22岁,其中男生55人,女生108人.

1.2 研究工具

1.2.1 手机成瘾倾向量表

由熊婕、周宗奎等人编制[2],该问卷有16个项目,采用Likert 5点自评量表编排,从“非常不符合”到“非常符合”分别评定为1~5分,总分越高表明手机成瘾倾向的程度越严重.包括4个因素:手机戒断、手机凸显、社交抚慰和心境改变.手机戒断指没有参与手机活动时生理或心理上的负面反应;手机凸显指手机的使用占据了思维和行为活动的中心;社交抚慰是指手机的使用在人际交往中的作用;心境改变指手机造成的情绪变化.各因素负荷在0.51~0.79之间,累积方差贡献率为54.3%.验证性因素分析结果表明量表的4因素模型拟合良好.总量表的Cronbachα系数为0.83,4个因素的α系数在0.55~0.80之间;总量表的重测信度为0.91,4个因素的重测信度在0.75~0.85.该量表具有较好的信效度.

1.2.2 Atiken学业拖延量表

由Aitken在1982年编制,陈小莉等人翻译修订[14],有19个项目,单一维度,各项目与总分的平均相关0.482,鉴别指数0.327;Cronbachα系数为0.802;间隔1 周后的重测信度为0.705,该量表在我国大学生样本中应用具有良好的区分度、信度和效度.该量表采用Likert 5点自评量表编排,从“非常不符合”到“非常符合”分别评定为1~5分,其中2、4、7、11、12、14、16、17、18等9个题目反向记分.男性均分:47.49±10.34,女性均分:46.80±10.34.得分越高,拖延程度越高.

1.2.3 牛津主观幸福感问卷(短版)[15]

该量表由Peter Hills和Micheal Argyle提取牛津主观幸福感中的主观幸福感单一维度,8项题目构成的问卷.问卷为6点Likert计分量表,其中1,4,8题为反向计分,分数越高说明幸福感越强.

1.3 研究过程与数据分析

在杭州高校中招募被试,在教室、图书馆等安静的地方对被试进行测试,测试内容包括手机依赖、学业拖延、主观幸福感和性别年龄等人口学内容,完成问卷的时间在15min左右,施测中被试均在知情同意的情况下参与答卷.运用Spss13.0对数据录入和整理,对数据进行描述分析、回归分析和路径分析.

2 结果分析

2.1 手机依赖、学业拖延和主观幸福感的相关分析

表1 手机依赖、学业拖延与主观幸福感的零阶相关矩阵Tab.1 Zero order correlation matrix between phone dependence,academic procrastination,and subjective well-being

由表1的相关矩阵可知,主观幸福感与学业拖延和手机依赖存在着显著的负相关(p<0.01),即手机依赖程度越高,主观幸福感越低,学业拖延越严重,主观幸福感也越低;手机依赖和学业拖延存在显著正相关(p<0.01),手机依赖程度越高,学业拖延程度越高.手机依赖的4个维度中除了“手机戒断”外均与主观幸福感呈显著负相关,与学业拖延呈显著正相关,即手机凸显程度越高,社交抚慰程度越高,心境改变程度越高,则主观幸福感越低,学业拖延程度越高.手机依赖的4个维度两两之间存在显著的高相关(p<0.01).

上述相关研究表明,预测变量手机依赖和学业拖延与结果变量主观幸福感存在显著的线性相关,在下一步的中介效应分析中,具备手机依赖和学业拖延预测主观幸福感这一前提条件.

2.2 学业拖延的中介效应分析

如果学业拖延在手机依赖对主观幸福感的影响中存在中介效应,需满足3个条件:1)自变量手机依赖显著影响因变量主观幸福感;2)自变量手机依赖显著预测中介变量学业拖延;3)手机依赖和学业拖延共同显著预测主观幸福感.在控制了学业拖延后,手机依赖要求依旧显著预测主观幸福感.对于中介效应的性质,如果加入中介变量学业拖延后,手机依赖对主观幸福感的影响不显著,则中介变量起着完全中介效应;如果加入中介变量学业拖延后,手机依赖对主观幸福感的影响依然显著,则中介变量起着部分中介效应[16-17].

表2 学业拖延在手机依赖和主观幸福感间的中介效应检验(n=163)Tab.2 Mediating effect of academic procrastination on the relationship between phone dependence and subjective well-being

由表2回归分析结果得,以手机依赖预测主观幸福感的模型显著(F=13.424,p<0.001),即手机依赖负向显著预测主观幸福感,以手机依赖预测学业拖延的模型显著(F=10.636,p<0.01),即手机依赖正向显著预测学业拖延,以手机依赖和学业拖延对主观幸福感的共同预测模型显著(F=13.606,p<0.001).

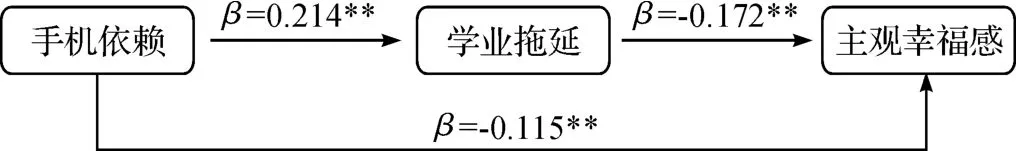

由表2可知,对于条件1自变量手机依赖显著负向预测因变量主观幸福感,回归系数t检验结果显著,手机依赖β=-0.152,p<0.001;对于条件2自变量手机依赖显著预测中介变量学业拖延,回归系数t检验结果显著,手机依赖β=0.214,p<0.01;对于条件3可知,当控制了手机依赖对主观幸福感的影响后,学业拖延依旧显著影响主观幸福感,学业拖延回归系数t检验结果显著,β=-0.172,p<0.01.且当中介变量学业拖延加入后,手机依赖对主观幸福感的影响改变了,手机依赖的标准回归系数值由0.152降到了0.115(见图1和图2),但是手机依赖对主观幸福感的影响依然显著(β=-0.115,p<0.01).所以,学业拖延在手机依赖对主观幸福感的预测中具有部分中介效应,手机依赖对主观幸福感具有直接影响,中介效应占总效应的比值:Effect中介=0.214×(-0.172)/(-0.152)=0.242.[18-19]

图1 手机依赖预测主观幸福感的路径图Fig.1 Path analysis of phone dependence on subjective well-being

图2 以手机依赖和学业拖延预测主观幸福感的路径图Fig.2 Path analysis of phone dependence and academic procrastination on subjective well-being

3 讨 论

3.1 大学生手机依赖和学业拖延、主观幸福感的关系

本次调查的163名大学生学业拖延的平均分是48.37,要高于陈小莉等人采用Atiken学业拖延量表在2008年调查的结果(M=47.49),学业拖延在男女性别上不存在差异,这和部分研究者的调查结果一致(陈小莉,2008),但是陈陈(2013)和候祎(2008)采用学业拖延评定量表—学生版(PASS)的调查显示,性别在学业拖延上存在显著的差异,这可能和量表本身存在一定关系.手机依赖的平均分为41.64也较高于熊婕等人在2012年调查的结果(M=40.7).主观幸福感的平均分为35.14,方差5.96,牛津主观幸福感(短版)的总分为48分,可见大学生的主观幸福感处于中等偏上,这和曹科、彭仕飞等人(2014)的调查结果一致[9],但是曹科的调查显示男生幸福感显著高于女生,而本研究的结果是女生的幸福感要高于男生(T=2.623,p=0.010),另有研究显示性别在主观幸福感上的差异并不显著[11].

本研究结果表明手机依赖显著正向预测学业拖延,这和我们最初的假设相一致.有关手机依赖的研究表明手机依赖伴随着较高的焦虑、不安等负性情绪,学业拖延也因其无故延迟完成学业任务而产生焦虑.手机依赖和学业拖延都能显著负向预测主观幸福感,也就是说手机依赖和学业拖延的程度越高,主观幸福感越低.但梅松丽和柴晶鑫的调查结果(2013)显示手机上网使用者和非使用者的主观幸福感不存在显著差异[13],这个结果和本研究的结果并没有矛盾之处:1)梅松丽等只是调查是否手机上网,而本研究调查是否手机成瘾;2)梅松丽等研究是针对高中生和初中生,本研究的研究对象是大学生,中学生相对大学生来说他们时间安排上不受自己控制,使用手机的时间较少.

本研究发现,学业拖延在手机依赖对主观幸福感的影响中存在中介效应,即手机依赖可以直接影响主观幸福感,也可以通过学业拖延间接影响主观幸福感(如图1和图2).这表明手机依赖对主观幸福感可独立影响,当大学生同时存在较高程度的手机依赖和学业拖延时,对手机的依赖会加深大学生对学业的拖延,影响其主观幸福感.因此,我们在以后有关主观幸福感心理干预中,可从其生活中对手机的依赖考虑也可以从学业拖延的角度考虑.

现实生活中大学生使用手机不受任何限制,占用了许多本应用来学习的时间.学习时间不充分的条件下,大学生在完成学业任务时易感觉学业任务偏难,从而难以达到学业要求.手机依赖者通常较难控制自己使用手机的时间,而对时间的失控和过度使用手机会引起内心的焦虑,从而降低其主观幸福感.在手机依赖对主观幸福感的影响中存在学业拖延这一中介变量的作用.一方面,学业拖延者同时存在手机依赖,过度使用手机,学习时间不足,深化其对学习的焦虑,降低主观幸福感.另一方面,在面临学业任务时感到较高的压力,而希望通过使用手机来缓解和降低压力,对手机的失控使用又减少了学习时间,这种循环不断提升个体压力,最终减低其主观幸福体验.

3.2 研究不足和展望

本研究考察了手机依赖、学业拖延对主观幸福感的影响以及学业拖延行为在手机依赖对主观幸福感影响的中介效应,说明了手机依赖产生的生理和心理上的不适在一定程度上会影响学生的学业拖延状况和主观幸福感,学业的拖延在手机依赖对主观幸福感的影响中起到部分中介作用.

在分析学业拖延在手机依赖对主观幸福感影响中的中介效应时,本研究主要是从情绪和时间管理角度来考虑,手机依赖和学业拖延都会对时间产生不合理的利用以及产生焦虑等负性情绪.这些都会影响主观幸福感,但也不缺乏自尊、人际关系等因素的影响.本研究使用熊婕等人的《手机成瘾倾向量表》,强调手机使用者的内在不适应,并不是从行为上对手机依赖进行研究,与主观幸福感相对应,主要调查被试的主观感受,然后进行分析.因此可采用更完整和精确的手机依赖量表进行研究.本研究中应用的牛津主观幸福感问卷(短版)是直接翻译过来的,还需要进一步修订,使其更加符合国内大学生的思维方式.

本研究对手机依赖的研究还是以大学生为调查对象,但是很多手机依赖者不仅仅存在高校中,在以后的研究中可以在更多的群体中进行研究,例如农民工、服务人员、教师、企业员工等.

4 结 论

1)大学生手机依赖和学业拖延、主观幸福感存在显著相关.

2)手机依赖显著正向预测学业拖延;手机依赖显著负向预测主观幸福感,手机依赖和学业拖延显著共同预测主观幸福感.

3)学业拖延在手机依赖对主观幸福感的影响中存在部分中介效应.

[1]郭欢.大学生手机依赖现状与成因的分析[J].中国电力教育,2014(34):208-209.

[2]熊婕,周宗奎,陈武,等.大学生手机成瘾倾向量表的编制[J].中国心理卫生杂志,2012,26(3):222-225.

[3]董莉,陈芬芬,夏超.大学生对手机依赖性的现状分析及解决对策[J].现代交际,2013(1):197.

[4]刘文婷.大学“手机依赖”现象调查研究[J].河南教育:高教版,2013(2):54-55.

[5]刘祯兴.浅谈技校生“手机依赖”的现状及解决对策[C]//中国职协2013年度优秀科研成果获奖论文集上册,北京:中国学术期刊(光盘版)电子杂志有限公司,2013.

[6]师建国.手机依赖综合征[J].临床精神医学杂志,2009(2):138-139.

[7]庞维国.大学生学习拖延综述[J].心理科学,2010,33(1):147-150.

[8]楼连娣,庞维国.大学生学习拖延的扎根理论研究[J].教育研究与实践,2012(4):84-88.

[9]王凤.大学生学业拖延现状调查研究[J].科教文汇,2013(30):6-8.

[10]曹科,彭仕飞,潘人奇.当代大学生的幸福感调研—以复旦大学和上海电力学院为例[J].科教导刊,2014(1),251-252.

[11]李志,谢朝晖.国内主观幸福感研究文献述评[J].重庆大学学报:社会科学版,2006,12(4):83-88.

[12]李滢彤,梁利,赵靓,等.大学生课堂“手机依赖”现象的思考[J].中国东盟博览,2012(9):96-97.

[13]梅松丽,柴晶鑫.青少年使用手机上网与主观幸福感、自我控制的关系研究[J].中国特殊教育,2013(9):78-83.

[14]陈小莉,戴晓阳,董琴.Atiken拖延问卷在大学生中的应用研究[J].中国临床心理学杂志,2008,16(1):22-23.

[15]Hills P,Argyle M.The Oxford Happiness Questionnaire:a compact scale for the measurement of psychological well-being[J].Personality and Individual Differences,2002,33(7):1073-1082.

[16]温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,36(5),614-620.

[17]温忠麟,候杰泰,张雷.调节效应与中介效应的比较和应用[J].心理学报,2005,37(2):268-274.

[18]陈陈,燕婷,林崇德.大学生完美主义、自尊与学业拖延的关系[J].心理发展与教育,2013(4):368-377.

[19]张晓翔,熊俊梅,李精华.成就动机在学业情绪与学业拖延之间的中介效应[J].西南农业大学学报:社会科学版,2012,10(9):249-252.

[20]候祎,盖乃诚.大学生学业拖延现状与原因[J].心理研究,2008,1(4):91-96.

[21]陈保华.大学生学习拖延初探[D].上海:华东师范大学,2007.

[22]佩德罗·孔塞桑,罗米娜·班德罗.主观幸福感研究文献综述[J].卢艳华,译.国外理论动态,2013(7):10-23.