钟嵘生平三事考释——兼论《诗品》的撰写动机

葛志伟

(南京大学 文学院,江苏 南京 210023)

自古以来论钟嵘《诗品》者多,而论其生平者少。论其生平者,又多用力于家族谱系、士族身份、生卒年的考证,至于对其生平行事的探讨,则更为少见。究其缘由,莫过于事迹湮灭、史料不详之故。但即便如此,现存《梁书》《南史》钟嵘本传皆详载其生平三件大事,即上书齐明帝、上书梁武帝、撰写《诗品》。可见此三事在其生平行事中占有极重要的地位。故探究此等事件的原委,对于钟嵘及《诗品》研究工作的深入颇为重要。本文即据相关史料,以考释此三事的始末原委为目标,揭示出在当时特殊的时代背景下,钟嵘竭力维护士族群体利益的思想。同时,通过对《诗品序》的深入解读,力避前贤陈说,对其撰写《诗品》的动机也提出新的看法。

一、钟嵘《上齐明帝书》

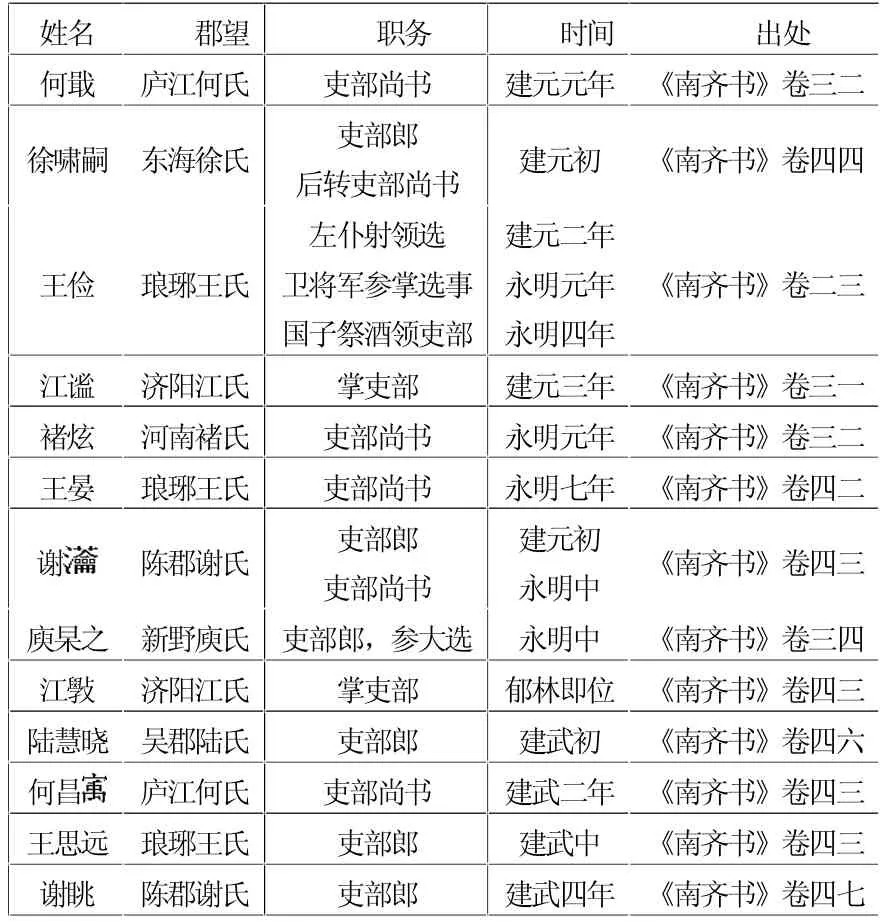

自宋武帝刘裕起的南朝历代皇帝,有鉴于东晋时士族专权的现象,对其族势力多予以抑制。其最常见方式无外乎“内朝常任用寒人,而外藩则托付宗室”。①钱穆:《国史大纲》,北京:商务印书馆,1996年,第268 页。翻阅魏晋南朝历代正史,我们发现“寒人”一词不见于《晋书》,而在《宋书》、《南齐书》中各出现5 次。可见宋齐之际“寒人”确实形成了一股势力,已引起史家的关注。对此现象,后来学者如赵翼、陈登原、唐长孺等前贤均有精辟的论述②参见赵翼:《廿二史札记》卷八“南朝多以寒人掌机要”条,南京:凤凰出版社,2008年,第118-119 页;又陈登原:《国史旧闻》(第一分册)卷二一“寒人与士族”条,北京:中华书局,1958年,第594-597 页;又唐长孺:《魏晋南北朝史论丛续编》所收《南朝寒人的兴起》一文,北京:中华书局,2011年,第107-140页。。面对皇权支持下的寒人阶层不断分权的局面,南朝士族的既得利益必然会受到影响,如《南史》卷七七《恩幸传》云:“(茹)法亮、(吕)文度并势倾天下,太尉王俭常谓人曰:‘我虽有大位,权寄岂及茹公?’”①李延寿:《南史》,北京:中华书局,1975年,第1929 页。按本文所引《南史》内容,皆为此版本。为避免行文繁琐,下文不再出注。但就士族整体而论,他们依然还是特权阶层。其中极重要的原因就是:当时的士族牢牢控制住掌管人事任免实权的尚书吏部。尚书吏部诸官职中又以吏部尚书、吏部郎最为显要,“吏部尚书掌管高级官吏,称为‘大选’”、“吏部郎掌管下级官员……此称为‘小选’”。②宫岐市定:《九品官人法研究》,韩升等译,北京:中华书局,2008年,第268 页。在十分讲究门第与出身的南朝社会,由士族掌控着尚书吏部既能保证士族子弟顺利迈入仕途,又能确保其步入仕途后的稳步发展。这自然是士族维护其自身权利的法宝。今仅从《南齐书》中摘录曾任职于尚书吏部的官员名单,以资佐证:

表1

表中所列皆为当时士族高门中的人物。鉴于萧齐一朝仅二十四年的历史,故其间透露出的信息还是较为可信的,即当时士族子弟完全占据着尚书吏部的要职。这对于士族子弟的出仕与升迁尤为重要。当时事实亦是如此,《南齐书》卷二三《王俭传》称,王俭在永明四年(486)以国子祭酒的身份领吏部之后,“世祖深委仗之,士流选用,奏无不可”。③萧子显:《南齐书》,北京:中华书局,1972年,第1929 页。按本文所引《南齐书》内容,皆为此版本。为避免行文繁琐,下文不再出注。士族掌控尚书吏部的美好时代到齐明帝时受到了严重的破坏。虽然从表中我们仍能看到,齐明帝时担任吏部尚书、吏部郎的还是琅琊王氏、陈郡谢氏等高门子弟,但事实上他们的权力正在急速消失。《南史》卷七二《钟嵘传》云:

建武初,(嵘)为南康王侍郎。时齐明帝躬亲细务,纲目亦密。于是郡县及六署九府常行职事,莫不争自启闻,取决诏敕。文武勋旧,皆不归选部,于是凭势互相通进。人君之务,粗为繁密。嵘乃上书言:“古者明君揆才颁政,量能授职,三公坐而论道,九卿作而成务,天子可恭己南面而已。”

齐明帝以旁庶身份而篡夺大统,“躬亲细务”一则表明其精力旺盛,二则表明其具有吏治才华。这本非坏事,且皇帝励精图治,上行下效,足以形成良好的政治风气。如《南史》卷七十《循吏传》云:“明帝自在布衣,达于吏事及居宸扆,专务刀笔,未尝枉法申恩,守宰由斯而震。”但钟嵘对此却极为不满。个中缘由,恐非曹旭先生所认为的“建议明帝‘量能授职’,不必躬亲细务,应讲究领导艺术”。④曹旭:《诗品集注》,上海:上海古籍出版社,2011年,第3 页。从表面上看,钟嵘无疑是不染私心,完全是以儒家理想化的君主统治模式来劝诫齐明帝。但实际上最让钟嵘感到焦虑不安的是:齐明帝凭借着皇帝的特权直接绕过吏部,自由地任免文武官员,形成“文武勋旧,皆不归选部”的局面。这让朝廷的人事任免权逐渐摆脱尚书吏部的掌控,从而会损害到士族群体的既得利益。更重要的是,那些依附皇权的“寒人”阶层一旦得势,便又汲引子弟以为羽翼,即所谓“凭势互相通进”。如纪僧真本《南齐书》卷五六《倖臣传》中的首位人物,出身卑微,在其得势之后,齐明帝“欲令僧真治郡,僧真启进其弟僧猛为镇蛮护军、晋熙太守”。据此,纪僧猛官位升迁,仅凭其兄片言举荐而已。不仅如此,齐明帝还十分轻视当时的士族子弟,《南齐书》卷五六《倖臣·刘系宗传》云:“明帝曰:‘学士辈不堪治国,唯大读书耳。一刘系宗足持如此辈五百人。’其重吏事如此。”如果任由齐明帝将吏部的人事任免权架空,那么士族的利益必将会受到更大的损害。正是在竭力维护士族利益思想的驱使下,钟嵘才不顾自己“位末名卑”的身份,积极向齐明帝进言。但齐明帝获取天下,本就名不正言不顺,如《南齐书》卷四二《萧坦之传》略云:“眀帝取天下已非次第,天下人至今不服。”萧坦之所言,已在明帝去世之后。可见齐明帝统治时期,社会矛盾相当尖锐。因此,齐明帝才希望将一切权力都掌控在手中。而钟嵘完全是站在士族的立场向皇帝上书,全然不顾当时的客观形势,故其上书必然不会被采纳。但钟嵘的这份上书,却又代表着当时整个士族群体的呼声,因而能得到其他士族官员的支持。出身于吴郡著姓顾氏的顾暠,①邓国军,王发国:《<南史·钟嵘传>顾暠其人考》,《文学遗产》2006年第3 期。时任太中大夫,据《南史》卷七二《钟嵘传》记载,当明帝以怒不可遏的口吻向他询问钟嵘是何人时,他回答道:“嵘虽位末名卑,而所言或有可采。且繁碎职事,各有司存。今人主总而亲之,是人主愈劳而人臣愈逸,所谓代庖人宰而为大匠斫也。”正是因为此二人都属于士族阶层,有着某种共同的价值取向,因而当士族群体的利益受到皇权的损害时才会团结起来进行抗争。

二、钟嵘《上梁武帝书》

永元之季,东昏失德。萧衍乘机起兵襄阳,推翻东昏侯的统治。但他并没有立刻登上皇位,而是先拥立萧宝融为齐和帝。萧衍此举十分谨慎。他清楚如果要称帝除了依靠军事实力外,还必须得到士族群体的广泛支持。据《梁书》卷一《武帝纪上》记载,萧衍在中兴二年(502)二月丙寅日向齐和帝上表云:

且夫谱谍讹误,诈伪多绪,人物雅俗,莫肯留心。是以冒袭良家,即成冠族;妄修边幅,便为雅士……故前代选官,皆立选簿,应在贯鱼,自有铨次。胄籍升降,行能臧否,或素定怀抱,或得之余论,故得简通宾客,无事扫门……愚谓自今选曹,宜精隐括,依旧立簿,使冠履无爽,名实不违,庶人识涯涘,造请自息。②姚思廉:《梁书》,北京:中华书局,1973年,第22-23 页。按本文所引《梁书》内容,皆为此版本。为避免行文繁琐,下文不再出注。

在这份给齐和帝的上表中,萧衍重点谈到了士族阶层所关心的官员选拔问题,并对当时因谱谍讹误、庶人冒充冠族等原因而造成得铨选失次的状况,表示了强烈的不满。同时,他还提出改革的方案应该是“依旧立簿,使冠履无爽,名实不违”。众所周知,此中的谱牒、选簿、胄籍正是当时社会区别士庶的客观依据。南朝士族特别爱讲究士庶之别,此为治魏晋南北朝史者所习知。如《南史》卷二三《王球传》云:“时中书舍人徐爰有宠于上(宋武帝)。上尝命球及殷景仁与之相知,球辞曰;‘士庶区别,国之章也,臣不敢奉诏。’”又《宋书》卷四二《王弘传》云:“符伍虽比屋邻居,至于士庶之际,实自天隔,舍藏之罪,无以相关。”③沈约:《宋书》,北京;中华书局,1974年,第1318 页。唐长孺先生《南朝寒人的兴起》一文认为:“士庶区别的严格化发生在此时正因为士庶有混淆的危险,所以这里并不表示门阀势力的强大,相反的倒是由于害怕这种新形势足以消弱甚至消除他们长期以来引以自傲的优越地位。”④唐长孺:《魏晋南北朝史论丛续编》,北京:中华书局,2011年,第126 页。很显然,在萧衍掌握军政大权而又未称帝之前,向和帝上这样一份维护士族利益的表书,自然会得到士族的大力支持与拥护。对自身势力渐趋衰落的士族而言,朝代的更替往往意味着政治利益的重新分配。而萧衍的这份上表,无疑让他们看到了希望。据《梁书》卷一三《范云沈约传》,范、沈二人在萧衍称帝前都曾极力怂恿,如沈约云:“士大夫攀龙附凤者,皆望有尺寸之功,以保其福禄。今童儿牧竖悉知齐祚已终,莫不云明公其人也……天心不可违,人情不可失。”其辞虽旧然其情不伪。可见如范、沈辈的士族子弟对于萧衍称帝,已是迫不及待了。循理而论,同是士族出身的钟嵘对此也自会感到欢欣鼓舞。

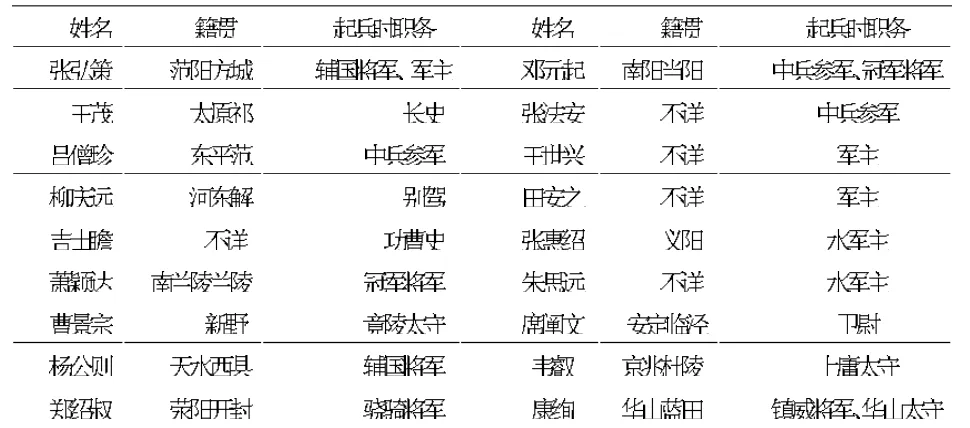

《梁书》卷四九《钟嵘传》云:“天监初,制度虽革,而日不暇给。”(按:此处《南史》卷七二《钟嵘传》作“制度虽革,而未能尽改前弊”,可互相发明)据此,梁朝伊始,萧衍对齐末弊政的改革并不理想。与此同时,摆在梁武帝与士族面前的是一个更严峻的现实问题:即对协助梁武起兵的中下层军官们该如何妥善安置。当初为取得他们的支持,萧衍在起兵之初就曾许下诺言,《梁书》卷一《武帝纪上》云:“卿等同心疾恶,共兴义举,公侯将相,良在兹日,各尽勋效,我不食言。”为论述方便,现仅就《梁书》卷一《武帝纪上》出现的此类军官事迹稍显者列表如下:

表2

通过表2,我们可以很清楚地看到,随梁武起兵的这些军官成分比较复杂,既有士族出身,也有庶族出身,更有一些底层军官出身不得而知。他们追随梁武起兵,无非就是希望能在事成之后能分得权力的一杯羹汤。而士族积极拥护梁武称帝,也是希望能通过改朝换代来巩固并获取更多的利益。因而,在利益瓜分的层面上,士族与这些靠军功起家的中下层军官就必然会发生冲突。正是在此背景下,钟嵘给梁武帝上了一份奏书,积极为之出谋划策。

《南史》卷七二《钟嵘传》云:

愚谓永元诸军官是素族士人,自有清贯,而因斯受爵,一宜削除,以惩浇竞。若吏姓寒人,听极其门品,不当因军遂滥清级。若侨杂伧楚,应在绥抚,正宜严断禄力,绝其妨正,直乞虚号而已。

钟嵘上书的前半部分,此处没有征引,说的是齐永元年间的种种弊政。事实上,对于此时期的社会状况,萧衍比任何人都要清楚。钟嵘此处再次提及,显然不是为了向梁武帝讲述历史。日本学者宫崎市定认为钟嵘“虽然将滥授军勋全都归咎于东昏侯,其实是婉转地针砭梁朝的军人功臣”,①宫岐市定:《九品官人法研究》,韩升等译,北京:中华书局,2008年,第185 页。确是慧心独到之论。钟嵘认为,自齐永元二年(500)冬随梁武起兵的军官中,凡是“素族士人”,即便其后来立下军功,也不当以此加官进爵,而是要按照其固有之门第与出身来获得仕途的发展;对于那些“吏姓寒人”,绝不能让他们仅凭军功,就获得只有士族子弟才能担任的那些清要官职;对于那些身份更为低下的“侨杂伧楚”,直接赏赐给他们一些没有实权的将军号,作为抚慰就可以了。②宫岐市定:《九品官人法研究》,韩升等译,北京:中华书局,2008年,第186 页。在钟嵘看来,士族内部少数人自坏清规与吏姓寒人、侨杂伧楚对现有制度的破坏同样严重,只有“安内”与“攘外”并用,才能更好地维护士族自身的纯粹性。据《梁书》卷二《武帝纪中》记载,天监元年(502)四月甲戌日,即梁武称帝后的第九天,下诏略云:

顷因多难,治纲弛落,官非积及,荣由幸至。六军尸四品之职,青紫治白簿之劳。振衣朝伍,长揖卿相,趋步广闼,并驱丞郎。遂冠履倒错,珪甑莫辨。静言疚怀,思返流弊……

此份诏书的内容与钟嵘的上书十分相近。倘是梁武的诏书颁布在前,态度明确,则钟嵘上书自无必要。故这里只能是梁武帝采纳了钟嵘的建议,后又以诏书的形式付诸实施。在萧衍即位仅九天的时间里,钟嵘就向其上书,可见他的心情是何等迫切。钟嵘认为士族的高贵身份、政治地位、仕途升迁,不是靠军功就可以换取的。他向梁武帝上书,正是要维护士族群体自身的纯粹性与优越性。

三、《诗品》撰写动机管窥

梅运生先生《钟嵘的身世与<诗品>的品第》一文认为“钟嵘确是出生于士族,但是在他评诗定品时是以其审美标准为依据,而不是以门第高下分优劣的”、“钟嵘虽出身于士族,但没有把门第偏见带进诗歌评论中来”。③梅运生:《钟嵘的身世与<诗品>的品第》,《安徽师范大学学报》(哲学社科版)1984年第4 期。曹旭先生对此文颇为推崇,评价极高。④曹旭:《中日韩<诗品>论文选评》,上海:上海古籍出版社,2003年,第347 页。大凡读过此书的人都知道这种说法确有一定的道理,《诗品》中似乎并没有体现任何门第观念。但通过上文对钟嵘上书齐明、梁武二事的考释,足以说明在钟嵘生平行事中维护士族利益的思想是根深蒂固的,其精心撰写的《诗品》为何会与这种思想毫无关联呢?笔者窃以为,《诗品》同其上齐明、梁武二书一样,都是这一思想驱使下的产物。换句话说,钟嵘撰写《诗品》,也还是为了维护士族的利益。具体而言,此举很可能是为了维护年轻的士族子弟在文化领域的优越性。因为齐梁之际,五言诗已成为社会上最重要的文化资本。只不过与两份上书相比,这种思想在《诗品》中是一种隐性的存在,然殊途而同归。只是他在评诗定品时自觉地将之隐藏,所以后人在《诗品》中很难捕捉到这种思想。此间缘由,颇有可论之处。

后人常据钟嵘 《诗品序》“近彭城刘士章……欲为当世诗品,口陈标榜,其文未遂。嵘感而作焉”,以为钟嵘撰写《诗品》的直接动机是受刘士章的感发。⑤曹旭:《诗品集注》,上海:上海古籍出版社,2011年,第74 页。按刘士章“欲为当世诗品”的时间,今之学者一般将之定在齐永明六、七年间(488~489),这个结论大致可信。⑥张伯伟先生在《钟嵘年表简编初稿》中将之定在永明六年(488),参见张伯伟:《钟嵘诗品研究》,南京:南京大学出版社,1993年,第14 页;曹旭先生在《钟嵘年表》中将之定在永明七年。曹旭:《诗品研究》,上海:上海古籍出版社,1998年,第354 页。而根据钟嵘“不录存者”的撰写体例,《诗品》动笔时间不可能早于梁天监十二年(513)①《诗品》所录诸诗人卒年最晚的沈约卒于此年。按曹旭先生认为《诗品》当动笔于刘士章卒后不久,而完成于沈约卒后,这一观点并无证据。故本文仍采用目前学界较为通行的看法。。钟嵘何故如此驽钝,直到近二十五年之后才“感而作焉”?况且,钟刘二人对诗歌理论的见解并不一致,如钟不喜声律说,而刘却是永明声律论的追随者。此皆为不合情理处。钟嵘撰写《诗品》的动机,必然还要到他生活的那个特定时代中去探寻。

南朝士族向来被称为“文化士族”,文化上的巨大优越感确曾是士族子弟用来骄人傲人的资本。但随着宋齐时期“更多的寒人地主和正在向地主转化的商人正以各种手段挤入士族行列,以便享受特权”,②唐长孺:《魏晋南北朝史论丛续编》,北京:中华书局,2011年,第126 页。士族群体在利益分配上便大不如从前。与此同时,他们在文化上的优越性也正在悄然消失。如《南史》卷三三《王僧虔传》云:“僧虔上表曰:‘今之《清商》,实由铜爵,三祖风流,遗音盈耳,京洛相高,江左弥贵……自顷家竞新哇,人尚谣俗……排斥正曲,崇长烦淫……故喧丑之制,日盛于廛里;风味之响,独尽于衣冠。’”据此可知,雅乐在民间新声俗乐的强大冲击下不断衰落,甚至到了“风味之响,独尽于衣冠”的程度,而此种经洛阳传至江左的雅乐正是高门子弟如王僧虔辈所独擅。又《隋书》卷二六《百官上》云:“旧国子学生限以贵贱,(梁武)帝欲招来后进,五馆生皆引寒门儁才,不限人数。”③魏征:《隋书》,北京:中华书局,1973年,第724 页。南朝国子学招收学生本“限以贵贱”,而梁武帝却打破陈规,招引“寒门儁才”。国子学入学权的平等,颇能说明士族在文化学术上面对寒门子弟的优越性亦在消解之中。

在钟嵘生活的时代,五言诗创作也正经历着同样的命运。众所周知,五言诗在汉魏时期本是三曹这样的寒族所擅长的诗歌形式,但历经两晋的社会变迁,特别是经过东晋玄言诗的洗礼,其诗风领导权在刘宋时已牢牢掌握在颜延之、谢灵运等高门子弟的手中,成为当时最重要的文化资本。此别为一重要问题,当撰他文详论。要之到齐梁之际,文坛上五言诗创作极为繁盛,则是不争的事实。钟嵘《诗品序》称之为“今之士俗,斯风炽矣”。其原因古今论之者甚多,但梁武帝的个人因素必然发挥着重要的作用。《梁书》卷四九《文学上》云:“高祖聪明文思,光宅区宇,旁求儒雅,诏采异人,文章之盛焕乎俱集。每所御幸,辄命群臣赋诗,其文善者赐以金帛,诣阙廷而献赋颂者,或引见焉。”据此,在当时善为诗者极易受到皇帝的赏识,更有甚者可因此获得仕途超乎寻常的升迁。《梁书》卷五十《刘峻传》云:“高祖招文学之士,有高才者多被引进,擢以不次。”如此利禄之途既开,自会导致社会各界创作五言诗的热情。这正是钟嵘撰写《诗品》的时代背景。

在此背景下,《诗品》为谁而作就显得特别重要。《诗品》“粱太常任昉诗”条云:“但昉既博物,动辄用事,所以诗不得奇。少年士子效其如此,弊矣。”④曹旭:《诗品集注》,上海:上海古籍出版社,2011年,第418 页。据此,我认为钟嵘撰写《诗品》的预设读者正是此间的“少年士子”。考《梁书》卷二《武帝纪中》云:“(天监)四年春正月癸卯朔,诏曰:‘今九流常选,年未三十,不通一经,不得解褐。’”故少年而得称士子者,必是将来只要按家族门第就可迈入仕途的士族年轻子弟。如此,《诗品序》中的这段话就要重新解读:

今之士俗,斯风炽矣。才能胜衣,甫就小学,必甘心而驰骛焉。于是庸音杂体,人各为容。至使膏腴子弟,耻文不逮,终朝点缀,分夜呻吟。独观谓为警策,众观终沦平钝。次有轻薄之徒,笑曹刘为古拙,谓鲍昭羲皇上人,谢朓今古独步。而师鲍昭终不及‘日中市朝满’,学谢朓劣得‘黄鸟度金枝’。徒自弃于高听,无渉于文流矣。嵘观王公搢绅之士,毎博论之余,何尝不以诗为口实。随其嗜欲,商榷不同,淄渑并泛,朱紫相夺,喧议竞起,准的无依。近彭城刘士章,俊赏之士,疾其淆乱,欲为当世诗品,口陈标榜,其文未遂。嵘感而作焉。⑤曹旭:《诗品集注》,上海:上海古籍出版社,2011年,第65-69 页。

“膏腴子弟”当指年轻的士族子弟。考齐、梁史乘,“膏腴”一词多指称士族。《南齐书》卷二五《张敬儿传》载沈攸之遗萧道成书云:“凡废立大事,不可广谋。但袁、褚遗寄,刘又国之近戚,数臣地籍实为膏腴,人位并居时望……”又《梁书》卷四一《王承传》云:“时膏腴贵游,咸以文学相尚,罕以经术为业,惟承独好之,发言吐论,造次儒者。”如果这里钟嵘所言不虚,那么与世俗之人相比,年轻的士族子弟在五言诗创作上并无任何优势可言,从而导致“独观谓为警策,众观终沦平钝”的现状。钟嵘认为其根本原因是他们学诗不得法,即所谓“师鲍昭终不及‘日中市朝满’,学谢朓劣得‘黄鸟度金枝’”。但古人云“子不教,父之过”,钟嵘把责任完全推给那些“王公搢绅之士”。他们久居权要,足以引领诗坛风气,却“随其嗜欲,商榷不同”,不能为少年士子提供一些切实可行的五言诗创作准则,从而使后者“准的无依”。刘绘欲为当世诗品在永明六、七年间,此时正是“永明体”初盛而诗坛对永明声律的看法又有分歧的时候,如陆厥就曾与沈约对此有过激烈的争论。据此,此处“王公搢绅之士”当是指沈约、谢眺、王融、陆厥等人。作为当时“后进领袖”的刘绘在永明年间就意识到这个问题的危害,欲创立准则,可惜“其文未遂”。我们还可以作这样的思考,为何“欲为当世诗品”的是刘绘、钟嵘,而不是王融、谢眺?前者在五言诗成就、家族背景上都无法与后者相抗衡。况且此二人在诗歌理论上还有矛盾。原因即在于,像刘、钟这样的次等士族更依赖于对文化资本的占有。南朝社会,士族集团的整体力量趋于衰微,但高门士族还有门第可以依赖,而次等士族则对社会形势的变化更加惶恐。这在《颜氏家训》里表现尤为明显。因而对刘、钟这样的次等士族来说,文化资本更值得依赖。一旦在文化上被超越,或是被同质化,其家族优越感也就随之消失。直到今日我们还是无法判定沈约等人是在何种思想的驱使下,将永明声律说引入到五言诗的创作实践之中。但这一诗歌技艺的新探索,在钟嵘看来不过是将诗歌创作从艺术变成了技术,其危害则是将诗歌创作技术化、普及化,变成人人可为之事。创作五言诗时,士族子弟不能凭此而进,世俗之人亦不得因此而退。钟嵘在《诗品序》中所谓“至平上去入,余病未能。蜂腰鹤膝,闾里已具”,正是此意。这在某种程度上,自然会弱化士族自刘宋以来在五言诗创作上所积累起来的优势。如此,则士族群体在文化领域的优越性也会随之减弱。这正是钟嵘不满永明声律论的深层次原因。因此之故,钟嵘对自颜延之、谢庄以来直至任昉、王融的大肆用典之风的深刻批判,也就在情理之中。

这种新诗风至梁天监初盛而不衰,愈演愈烈。有鉴于此,钟嵘才会萌生出撰写《诗品》的强烈愿望。因为在他的心中有一以贯之的思想存在,所以他在评诗定品时才会有一种责任感。小而言之,他要通过品评以往的名家名作,为当时年轻的士族子弟提供一些确切可靠的五言诗写作准则。大而言之,他要维护士族在文化领域的优越性。如此一来,他必然会在评诗定品时竭力避免被自己的思想所干扰。所以尽管他最爱曹植的诗歌,但却能正视陆机、谢灵运对各自时代的巨大影响,从而严肃认真地品评了一百二十多位诗人的五言诗;尽管他对永明诗风颇为反感,但却能注意到永明体代表诗人沈约、谢眺诗歌本身的价值;尽管他有着根深蒂固的士族思想,但却能尊重诗歌自身的艺术成就,从而将出身卑微的左思、鲍照分列“上品”、“中品”进行评价。对于所品诗人及其代表作品,他既能推源溯流,又能析其优劣,让少年士子们在写五言诗时有准的可依。他努力做到公平公正,最有说服力的例子就是把他的恩师王俭放在下品。正是这样,我们从《诗品》中几乎看不到钟嵘的士族思想,当然也就难以看到其“门第观念”。

四、结论

南朝社会随着皇权的强化与寒人势力的发展,士族的力量在某种程度上受到了抑制,其群体既得利益也受到了损害。生活在这样的时代,作为士族成员的钟嵘,自然要处处以维护士族群体利益为己任。这种情感贯穿在其生平行事之中,或显或隐,但总是强烈地存在着。通过上文的考释可知,其上齐明帝书是为了维护士族所掌控的人事任免权,甚至不惧与皇权的侵逼相抗争;其上梁武帝书,是为了维护士族群体自身的纯粹性,既反对士族子弟因军功受爵而自坏清贯,亦反对非士族成员凭借军功而挤入士族。此种思想对钟嵘来说,是与生俱来、根深蒂固的。循此而论,《诗品》也正是这一思想驱使下的产物。由于齐梁之际,五言诗已成为最重要的文化资本,故钟嵘撰写《诗品》表面上是为了给年轻的士族子弟在五言诗创作上提供“准的可依”,然究其动机却是为了占有这种文化资本,进而维护士族在文化领域的优越性。与上书齐明、梁武相比,钟嵘维护士族利益的思想在《诗品》中是一种隐性的存在,然殊途同归,二者在本质上并无不同。