基于重金属化学形态的土壤重金属污染的模糊综合评价模型

王晓钰

(1.新乡学院 化学与化工学院 河南新乡453003;2.湖南大学环境科学与工程学院 湖南长沙410082)

0 引言

土壤是历史自然体,是位于地球陆地表面和浅水域底部具有生命力、生产力的疏松而不均匀的聚积层,是地球系统的组成部分和调控环境质量的中心要素[1-2].重金属是一类持久性有毒污染物,是农产品中4大化学污染之一,易通过生物链的生物放大作用在生物体内累积,并直接或间接给生态系统的稳定和人类健康带来危害或风险[3].环境保护是我国长期坚持的基本国策之一,环境保护的根本目标是保护人类自身的生存条件和身体健康.随着改革开放30年来我国经济的飞速发展,由突发或积累环境污染而引发健康问题日益显现[4],其中土壤重金属污染,尤其是农用土壤的重金属污染与农产品的重金属含量有着密切的关系,所以引起了社会各界的广泛关注.目前,很多研究证明了土壤中重金属的生物可利用性与其在土壤中的赋存形态有着密切的关系[5-7].而我国现行的土壤污染风险评价方法,如单因素指数法、内梅罗法、地累积评价法等均未能全面考虑到土壤中重金属的生态毒性、人体健康毒性及其生物可利用性[5].

模糊综合评价法是指综合考虑多种因素影响的评价系统.土壤环境评价过程具有复杂性、模糊性[8],此方法考虑到了土壤环境标准的模糊性,通过函数关系及隶属度函数的建立,可以将反映各种土壤污染问题的实测值转化为具有概率性的反映土壤质量优劣程度的评价值.

本文综合考虑土壤环境各重金属污染的潜在生态风险和受污染土壤中各重金属的生物可利用性程度对人体健康的危害性,建立了污染场地土壤重金属的模糊综合评价模型.将此评价模型应用于案例土壤中重金属的风险评价中,以更全面的重金属污染信息确定了该区域土壤的优先控制的污染因子,希望能为我国土壤环境风险评价与管理提供新的思路,为决策者提供更全面的科学参考信息.

1 研究方法

本文在土壤环境风险评价过程中同时考虑了土壤环境污染的潜在生态风险及受污染土壤中重金属的生物可利用性两个因素,建立风险计算的综合评判模型.本文将风险定义为风险(Risk)=f(潜在生态危害 (RiskH),生物可利用性 (RiskB)), (1)式中,RiskH表示受污土壤可能造成的潜在生态风险;RiskB指受污土壤中重金属的生物可利用性;f指综合风险计算函数.

1.1 潜在生态危害指数

文[9]于1980年提出的潜在生态危害指数模型利用沉积物重金属相对于其相应背景值的比值,而后借助基于生物毒理、环境化学及生态学等方面理论建立的重金属生物毒性系数进行加权计算,其结果可同时反映某一特定环境中每种重金属污染物的影响和多种重金属污染物的综合影响,并最终定量地划分重金属元素的潜在生态危害程度,是目前研究土壤重金属对环境影响应用最广的一种评价方法[10-11],其算式如下:

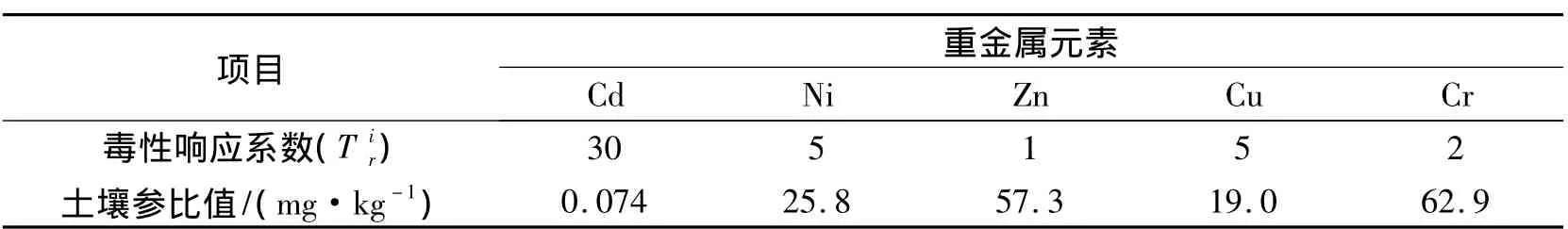

式中,Cif为土壤重金属i的富集系数;Ci为表层土壤重金属元素i的实际监测含量(mg/kg);Ci为i元素的参比值(mg/kg),本文采用河南省土壤重金属元素背景值[12](见表1);Tir为重金属i的毒性响应系数,其取值[10-11]见表 1;Eir为重金属i的潜在生态危害系数,本研究中利用Eir来表征式(1)中的RiskH指标.

表1 重金属的毒性响应系数与河南省土壤参比值Tab.1 Toxic response factors and reference values of studied heavy metals in soils from Henan province

1.2 风险评估指数(RAC)

RAC是根据金属与土壤结合力的强弱和金属从土壤中释放进入到食物链能力的大小划分金属的生物可利用性程度及其对环境风险的经典的定量评价方法,该准则将可交换态和碳酸盐结合态视为重金属的有效形态部分,再通过计算这两部分占重金属总量的贡献率来定量评价沉积物中重金属的生物可利用性,进而对其环境风险进行评估[13].目前,常用的土壤重金属形态分析方法为文[14]提出的5步提取法和欧盟标准中的BCR 3态提取法,本研究采用的是经典的5步提取法,按此方法可将土壤中重金属元素的赋存形态分为可交换态、碳酸盐结合态、铁-锰氧化物结合态、有机物络合态和残渣态.在这5种赋存形态中,可交换态是指被土壤胶体表面非专性吸附且能被中性盐取代,同时也易被植物根部吸收的部分;碳酸结合态是指以沉淀的形式存在于碳酸盐中的重金属,它对pH值的变化最为敏感,酸性条件下易于解吸、释放;其他重金属形态则相对较稳定[5].重金属的有效性越高,其对环境构成的风险越大.许多学者采用RAC已成功地对土壤金属生物可利用性进行了评价,其算式如下:

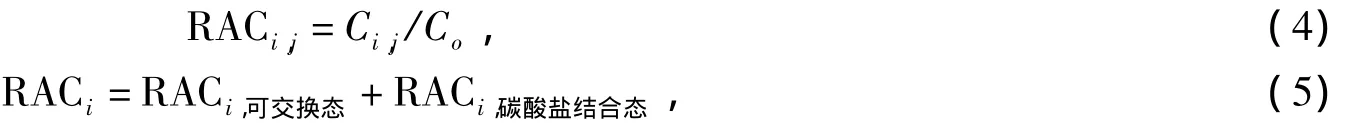

式中,RACi,j表示土壤中i金属的j形态的风险评估指数值;Ci表示土壤中i重金属的j赋存形态的实测值(mg/kg);Co表示i金属的实测的总含量 (mg/kg).其定量评价准则如表2~3所示.RACi表示土壤中i重金属的风险评估值.本研究中利用RAC指数来表征公式(1)中的RiskB指标.

表2 重金属污染潜在生态危害指数与综合污染程度划分Tab.2 Pollution level of heavy metals based on the index of potential ecological hazard

表3 RAC风险评价准则Tab.3 Risk level of heavy metals based on the RAC

1.3 污染场地土壤重金属的模糊综合评价模型

采用模糊语言识别理论进行风险水平判别,首先采用模糊语言将脆弱性和危害性分为5个等级,并根据专家咨询法确定RiskH和RiskB的权重值,最后根据模糊综合评判模型(6)计算污染风险,

式中,A·R是式(1)中的f函数;A为RiskH和RiskB的权重.根据专家咨询法,专家们鉴于重金属的生物毒性不仅与其总量有关,更大程度上取决于它们的化学形态[5],最终确定了RiskH和RiskB分别为A1=0.3和A2=0.7;R为RiskH和RiskB对每个等级的隶属度矩阵,其中 H1,H2,H3,H4,H5分别代表待评污染土壤重金属的潜在生态风险对应5个等级的隶属度;B1,B2,B3,B4,B5分别为待评污染土壤重金属的生物可利用性对应5个等级的隶属度.

1.4 地累积指数法

地累积指数法是文[15]于1969年提出的一种用于研究土壤、沉积物中重金属污染程度的定量指标,其计算公式为式中,ci为污染物i在土壤中的实测含量(mg/kg),Bi为污染物i的土壤参比值(mg/kg),k为修正成岩作用引起的背景值波动而设定的系数(一般取值为1.5).在等级划分时,应用文[16]提出的经典的7级划分法,如表4所示.

表4 地累积指数与重金属污染程度分级Tab.4 Indexes of geo-accumulation and the pollution level of heavy metals

2 实例研究

2.1 案例土壤中重金属含量和形态

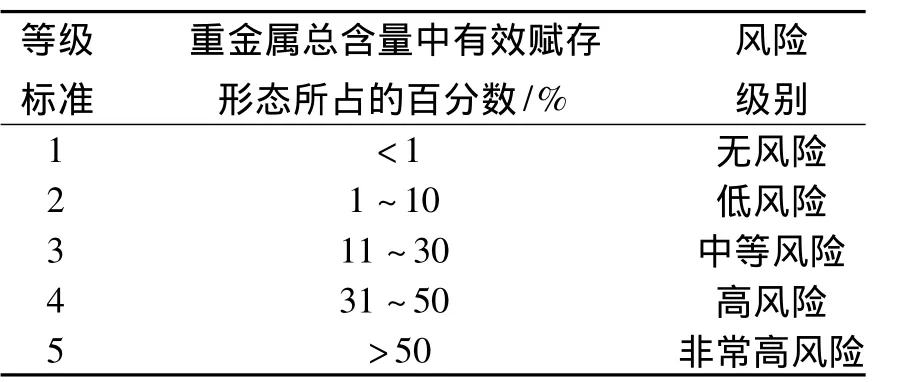

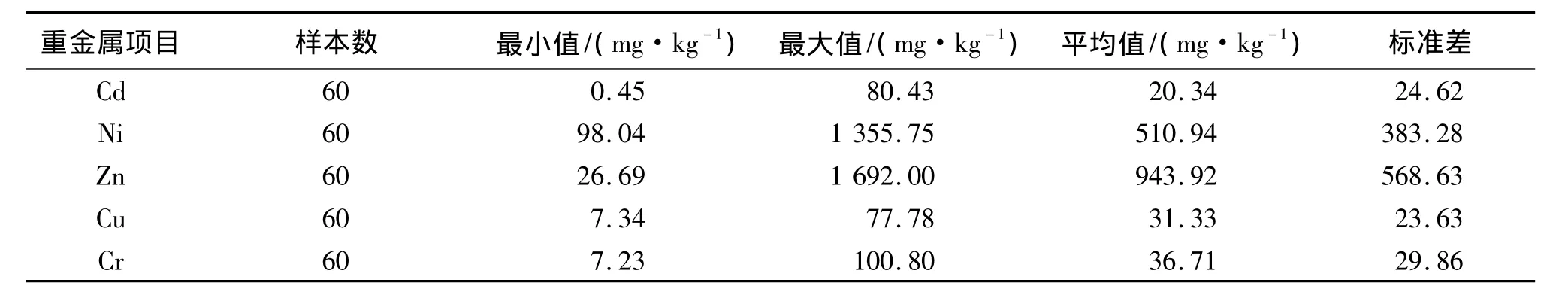

案例区域为经过长期污水灌溉的农用土壤区域,其中土壤中重金属的含量数据来源于作者于2011~2012年的研究成果[17-19],其采样分析结果见表5和图1所示.本研究利用SPSS 16.0统计分析软件对原始数据进行了初步统计分析,经过Shapiro-Wilk检验,Ni、Zn、Cu和Cr的sig.值均大于0.05,表明这些重金属的实测含量数据都呈正态分布.而Cd的sig.值小于0.05,故不符合正态分布,须进一步转化验证,根据其偏度和峰度的信息,选择Ln函数进行数据的转换,转换后的Cd的概率分布符合正态分布,故Cd的含量符合对数正态分布.鉴于仅有Cd属于对数正态分布,并且参考相关文献表明这很可能与采样量相对偏小有关,故最后在研究中均采用各种金属的算术平均值作为其各自含量的代表值.根据数理学方法和数值上下线分析原理,常态或近似常态分布的数列,有95%以上的数据落入平均值±2倍标准差之间,所以在本研究中以此区间值为极值剔除限制区间.表5和图1中案例土壤中重金属含量及其赋存形态的环境特征分析请参阅相关文献[17-19].

表5 案例土壤中重金属的含量数据[18]Tab.5 Total contents of heavy metals in studied area pH≥7.5

图1 案例土壤中重金属各形态对总量的百分贡献率[19]Fig.1 Percentage contributions of different heavy metal speciation in studied area

2.2 模糊关系矩阵

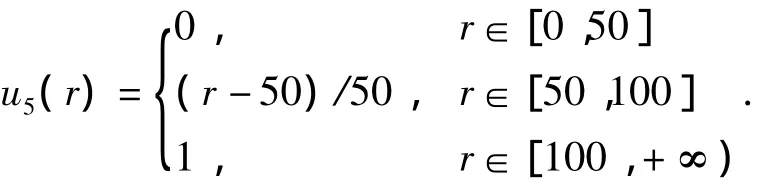

隶属函数是各单项土壤评价指标模糊评价的依据,各单项指标的评价又是多因素模糊综合评价的基础.因此,确定各因素对各级的隶属函数是问题的关键.本文根据RiskH和RiskB的分类标准(表2和表3)逐个刻画各因素对各级标准的隶属度,隶属度经由隶属函数计算得到.本文通过取线性函数来确定各级土壤的隶属函数[8].

1)RiskH的模糊隶属度函数

2)RiskB的模糊隶属度函数

2.3 污染场地土壤重金属的模糊综合评价

根据表2和表3,并通过式(2)~(5)分别计算案例土壤中重金属的评价因素值,最后根据2.2节建立的隶属度函数计算得出案例土壤中5种重金属的评价矩阵R分别为:

污染场地土壤重金属的模糊综合评价模型综合考虑土壤环境各重金属污染的潜在生态风险和受污染土壤中各重金属的生物可利用性对人体健康的危害性,根据专家咨询法,本文设定RiskH和RiskB分别为A1=0.3和A2=0.7,并将评价的标准分为5级:Ⅰ级,低等级风险;Ⅱ级,中-低等级风险;Ⅲ级,中等级风险;Ⅳ级,高风险;Ⅴ级,极高风险.

根据式(6)计算的案例区域的5种重金属的综合评级矩阵分别为:RiskCd(0,0,0.019 6,0.680 4,0.3),RiskNi=(0.476 7,0.451 9,0.071 4,0,0),RiskZn=(0.3,0,0.617 4,0.082 6,0),RiskCu=(0.633 2,0.366 8,0,0,0),RiskCr=(1,0,0,0,0).由最大隶属度原则,案例污染场地土壤中 Cd 属于Ⅳ级(高风险),其具有高潜在生态风险和高生物可利用性;Zn属于Ⅲ级(中风险),其具有中等的潜在生态风险(E=16.47),但相对来说其有效赋存形态贡献较低(12.36%);Ni属于Ⅰ级(低风险),由表5可知其具有较高的潜在生态风险(E=99.02),但其有效赋存形态含量极低(3.87%);Cu属于Ⅰ级(低风险),其潜在生态风险(E=8.24)和有效赋存形态含量(5.72%)均较低;Cr也属于Ⅰ级(低风险),由Rcr可知无论是Cr潜在生态风险(E=3.43),还是有效赋存形态含量(0%)都最低.最后,污染场地土壤重金属的综合风险程度排序为:Cd>Zn>Ni≈Cu>Cr,其中虽然Ni和Cu的判别等级均属于I级,但由于其二者对于Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级都有一定的隶属度,故对比而言,Zn的综合风险较高.

为进一步说明模型的可行性,本研究进行了交叉验证.参考相关研究[5,17-19],根据广泛使用的地累积评价法(式7),案例污染场地土壤中重金属的污染程度排序为:Cd(严重污染)>Ni(重度污染)>Zn(重度污染)≈Cu(重度污染)>Cr(轻度污染);根据单因素指数法,该污染场地土壤中重金属的污染程度排序为:Cd>Ni>Zn>Cu>Cr>1;潜在生态危害指数结果为:Cd(极强生态风险)>Ni(强生态风险)>Zn≈Cu≈Cr(轻微生态风险).对比分析可知,根据单因素指数法只能定性的判断土壤中重金属的污染程度,案例污染场地中重金属的单因素评价结果均大于1,说明5种重金属均存在一定的污染风险,但其程度难以定量说明.相比之下,地累积指数法和潜在生态风险指数法有较为完整的定量评价准则,但其评价过程中忽略了土壤中重金属各赋存形态的含量差异,这样可能会高估有较高富集污染程度、较低生物可利用性的土壤重金属风险或低估有较低富集污染程度、较高生物可利用性的土壤重金属风险.

对比上述3种模型的评价结论,本文提出的污染场地土壤重金属的模糊综合评价模型的评价结论较为相似,其中Cd在各评价指标中都有最高的风险水平,而Cr都处于最低的风险水平;其中差异主要在对于Ni、Cu和Zn的评级上,上述3种模型的评价结论基本为:Ni>Zn>Cu,但污染场地土壤重金属的模糊综合评价模型的评价结论却为Zn>Ni≈Cu,其中Ni由重度污染、强生态风险变为模糊综合评价中的Ⅰ级(低风险),其原因正是Ni虽然具有较高的潜在生态风险(E=99.02),但其有效赋存形态含量极低(3.87%),故高富集程度的Ni的生物可利用性极低,所以暂时引起较强的风险的可能性较低;Zn在模糊综合评价模型结果中的污染等级超过Ni,这与其他3种评价模型的结果差异较大,但结合图1和表5可知,Zn的富集污染程度虽然较Ni低,但其生物可利用性(有效赋存形态贡献为12.36%)相对较高,所以模糊综合评价模型结果更符合实际;对于Cu来说,由表5可知其富集污染程度远低于Ni,但由于其有效形态贡献为5.72%(高于Ni的3.87%),所以最后二者的评价值较为接近,而其无论是富集污染程度和生物有效性上都高于Cr,故地累积评价法(Zn(重度污染)≈Cu(重度污染))和潜在生态危害指数结果(Zn≈Cu≈Cr)确实与土壤污染的实际情况不符.综上,本文提出的污染场地土壤重金属的模糊综合评价模型具有更高的分辨力和更全面的表征能力.

2.4 不确定性分析

必须指出本文提出的污染场地土壤重金属的模糊综合评价模型仍然具有一定的不确定性:(i)由于暂时没有进一步的大量的剂量-效应关系数据,模糊综合评价模型暂时只能定位于筛选级模型,其对应的污染分级标准研究有待深入;(ii)仍然缺乏关于具体的土壤类型、土壤粒级等土壤性质的进一步考虑;(iii)对于在污染场地上的不同受体的耐受度也需要进一步的细化分类等.

3 结论

1)综合考虑土壤环境各重金属污染的潜在生态风险和受污染土壤中各重金属的生物可利用性,提出了污染场地土壤重金属的模糊综合评价模型.

2)将污染场地土壤重金属的模糊综合评价模型应用于案例污染场地的土壤重金属的污染风险评价中,并将模糊综合评价结果与常用的3种土壤污染评价方法的评价结果进行交叉验证,结果表明污染场地土壤重金属的模糊综合评价模型具有更高的分辨力和更全面的表征能力.

[1] 陈怀满.环境土壤学[M].北京:科学出版社,2010.

[2] 黄昌勇.土壤学[M].北京:中国农业出版社,2000.

[3] 滕葳,柳琪,李倩,等.重金属污染对农产品的危害与风险评估[M].北京:化学工业出版社,2010.

[4] 于云江.环境污染的健康风险评估与管理技术[M].北京:中国环境科学出版社,2011.

[5] 李飞,黄瑾辉,曾光明,等.基于三角模糊数和重金属化学形态的土壤重金属污染综合评价模型[J].环境科学学报,2012,32(2):432-439.

[6] 钱进,王子健,单孝全,等.土壤中微量金属元素的植物可给性研究进展[J].环境科学,1995,16(6):73-75.

[7] 蒋廷惠,胡霭堂,秦怀英.土壤中锌、铜、铁、锰的形态与有效性的关系[J].土壤通报,1994,20(5):228-231.

[8] 李士勇.工程模糊数学及应用[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2004.

[9] Hakanson L.An ecology risk index for squatic pollution control:a sedimentological approach[J].Water Research,1980,14(8):975-1001.

[10]陈静生,王忠,刘玉机.水体金属污染潜在危害:应用沉积学方法评价[J].环境科技,1989,9(1):16-25.

[11]徐争启,倪师军,庹先国,等.潜在生态危害指数法评价中重金属毒性系数计算[J].环境科学与技术,2008,31(2):112-115.

[12]奚旦立,孙裕生,刘秀英.环境监测[M].北京:高等教育出版社,1995,262-289.

[13]关天霞,何红波,张旭东,等.土壤中重金属元素形态分析方法及形态分布的影响因素[J].土壤通报,2011,42(2):503-512.

[14] Tessier A,Campbell P G C,Blasson M.Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals[J].Analytical Chemistry,1979,51(7):844-851.

[15] Muller G.Index of geoaccumlation in sediments of the Rhine river[J].Geojournal,1969,2(3):108 -118.

[16] Forstner U,Ahlf W.Sediment quality objectives and criteria development in Germany[J].Water Science and Technology,1993,28(8):307-309.

[17]王晓钰.基于重金属多形态-生物毒活性权重体系的生态危害指数模型[J].河南师范大学学报:自然科学版,2012,40(4):183-186.

[18]李飞,王晓钰,汤富强.新乡市近郊农田土壤重金属的生态风险评价[J].河南师范大学学报:自然科学版,2011,39(5):84-87.

[19]王晓钰.新乡市郊区蔬菜基地土壤中重金属的形态分布特征及污染评价[J].河南师范大学学报:自然科学版,2012,40(4):180-182.