以“借用”为名取财后逃逸行为之定性研究

王华伟

(北京大学法学院,北京100871)

·立法建议·

以“借用”为名取财后逃逸行为之定性研究

王华伟

(北京大学法学院,北京100871)

对于以“借用”为名取财后逃逸的行为,首先应当对“借用”行为的特征做出归纳,同时,对“借用”行为进行进一步类型化建构。“借用”行为的具体情形,将决定占有的归属状况,这是区分诈骗罪与侵占、盗窃罪的关键所在。对取财后逃逸的行为定性,实际上涉及到盗窃罪和抢夺罪的区分问题。新的界分说并没有提出更好的界分标准,而旧的界分说实际上更加具有妥当性,这主要是由我国特有的刑事立法体例决定的。

“借用”;占有;诈骗罪;盗窃罪;抢夺罪

一、问题的提出

在现实生活中,以“借用”为名取得他人财产然后逃逸的犯罪行为极为多发多见。然而,不论是在司法实践还是理论研究中,对于这种行为应当定性为诈骗罪、盗窃罪还是抢夺罪,存在很大争议。而最近几年的刑法修正案与司法解释都没有涉及这一问题。实际上,这一问题的解决,有赖于具体案情的分析,只有在细致分析不同情形的“借用”和逃逸行为的基础上,才能寻找出一般性的理论应对方案。本文中,笔者将结合几个具体案例以及相关法理,对这类行为进行深入分析。

(一)王成文抢夺案

被告人王某谎称自己手机没电了有事要与朋友联系,向屠某借打手机。王某用屠某的手机打了一个电话,随后把手机交给了一旁的靳某。靳某边打手机边往门口走,当快走到门口时,靳某拔腿就跑。一旁已有警觉的屠某见状马上去追,但没追上。当其返回电子游戏室再找王某时,王某早已离去。屠某以手机被骗为由向公安机关报案,人民法院认为,被告人王某公然夺取手机的行为符合抢夺罪的构成要件[1]。

(二)郭丽等盗窃案

被告人水明明、郝燕宾伙同郭丽预谋后,由郭丽以与以前的男友冯彬和好为由,将冯彬约至某酒吧。席间,水明明给冯彬打电话称要找郭丽,郭丽以在酒吧内说话不方便为由,将冯彬的一部三星T408型手机拿出酒吧外,交给水明明、郝燕宾,后二人将手机销赃。人民法院认为,被告人郭丽等人的行为构成盗窃罪[2]。

以上两个案例中的行为,都属于以“借用”为名取财后逃逸的行为,但是,一个行为被认定为抢夺罪,一个行为被认定为盗窃罪。事实上,对于以上类型的行为,司法实践中还有观点可能会认为应当认定为诈骗罪。面对这种行为定性的争议,有必要采取一种清晰的分析思路进行探讨。在这里,首先应当从占有概念出发,判断占有的归属问题。在判断占有的归属时,应当对“借用”这种特殊的行为方式展开深入研究,分析其对占有归属的影响。在此基础上,还需进一步分析取得财物后的逃逸行为,并且探讨区分盗窃罪与抢夺罪的难题,最终对此类犯罪行为方式做一个基本定性。

二、“借用”情形中财物占有的分析

以上两个案件中,行为人都是以“借打手机”为名实施犯罪。行为人以“借打手机”为名从被害人手中取得手机时,是否已经取得了手机的占有则是一个关键性的问题,这一问题将直接涉及到这类案件是否应当定性为诈骗。因为,诈骗的犯罪与窃盗的犯罪、强盗(抢劫)的犯罪的基本区别是:诈骗的犯罪是欺骗被害人、使其基于有瑕疵的意思而支付财物,或者取得财产上的利益;盗窃罪则是违反被害人的意思而盗取财物,或者财产上的利益[3]。成立诈骗罪,必须使对方陷入错误,诈骗行为是在该错误意思之下做出处分财产的行为[4]。诈骗罪的基本结构就是:行为人实施诈骗行为——被害人受骗——被害人基于被骗的错误认识实施处分行为——行为人取得利益。简言之,如果在此情形下,财物的占有因为被害人受骗而发生了转移,则行为应当定性为诈骗罪;如果财物的占有没有发生转移,则此“借用”行为只是行为定性过程中的一个手段行为。以下将进一步展开讨论。

(一)占有的基本含义

在刑法中,如何认定占有的归属是一个非常重要的问题。一般认为,占有的归属需要符合客观和主观两个方面的条件。例如,韦尔策尔就曾认为,占有的概念由下面三个要素所构成:(1)物理的·现实的要素,即进行着事实的支配;(2)规范的·社会的要素,即应该根据社会生活上的原则判断事实的支配;(3)精神的要素,即占有的意思[5]。

占有的客观方面主要指对财物的一种现实性、实质性的支配、控制关系。首先,刑法中的“占有”,是指对财物的事实上的支配。这种事实性的支配意味着,刑法中一般不承认民法中以权利义务关系为依托的间接占有。因此,许多学者都指出,刑法上并不承认因代理占有、占有改定而取得的占有,以及因财产继承而取得的占有承继[6]。同时,这种实质性的占有意味着,支配、控制并不仅仅局限于物理上的空间和距离。例如,山口厚教授指出,刑法中的占有并不要求现实地持有某物[7]。

占有的主观方面指的是占有的意思。所谓占有的意思(Gewahrsams-wille),就是事实地支配财物的意思。它并不限于是对具体财物的特定的、具体的意思,只要具有以存在于自己支配的场所内的一般财物为对象的包括的、抽象的意思通常就够了[8]。而且,和民法中的概念不同,占有不要求具有“为了自己利益的意思”,只要具有实际支配,即便是为了他人利益的占有也符合条件[9]。

但是,值得注意的是,在以上客观和主观两个方面的构成要素以外,一般社会观念所起的作用得到越来越多的强调。例如山口厚教授指出,刑法中占有,并不完全是一种事实性的概念,相反,在刑法占有的认定中,“社会一般观念”这个概念很重要[10]。刑法中的占有是考虑了占有意思的,并且从社会观点来看在他人支配之下的状态,即在社会一般观念上,财物在他人的实际支配之下的状态[11]。笔者认为,“社会一般观念”能够在很大程度上对事实性占有归属问题起到重要的补充的作用,尤其是在根据事实性的控制支配关系很难判断到底由谁占有时,“社会一般观念”尤为重要。

(二)“借用”情形中的财物占有

1.本案中“借用”的含义以及占有归属分析

首先我们来探讨“借用”的含义。在以上两个案例中,这种“借用”行为具有以下几个特点:

(1)欺骗性。在这一类的案例中,行为人此处的“借用”只是一个幌子,其并没有与被害人成立一个借用合同的真实意思表示。换言之,在这里存在“欺骗”的因素。从民法的角度来看,这种基于欺骗而做出的民事法律行为,可能被认定为可撤销的民事法律行为,也可能被认定为无效的民事法律行为。如果认为这种欺诈性的“借用”行为属于《合同法》第54条所规定的欺诈行为,则该行为属于可撤销的民事法律行为。如果认为这种欺诈性的“借用”行为属于《合同法》第52条所规定的“违反法律、行政法规的强制性规定”或者“以合法形式掩盖非法目的”,则该行为属于无效的民事法律行为。但是,不管该行为属于哪种类型,都可以认定为民法中的违法行为。在这种欺骗性的“借用”情形中,如果认定财物占有发生了转移,那么实施该行为就符合了诈骗罪的构成要件;如果不能认定财物占有发生了转移,那么该行为更有可能构成盗窃罪或者抢夺罪。

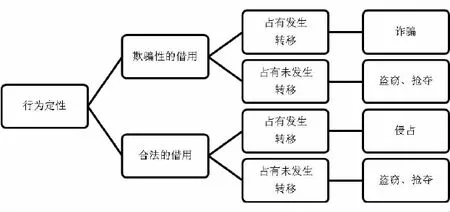

相反,如果这种“借用”行为不具有欺骗性,那么该类行为在刑法中应当被重新探讨。在这种情形下,如果财物占有发生了转移,那么行为人实际上是在占有发生转移以后才临时产生了非法占有的目的,那么之前的合法借用行为就不应当是刑法评价的对象。因为,之前的合法借用行为在民法中完全合法。一般认为,基于法秩序的统一性原理,民事合法的行为不能认定为刑事违法行为。因为,当在任何一个法律领域中得到许可的一种举止行为,仍然要受到刑事处罚时,那将会是一种令人难以忍受的价值矛盾,并且也将违背刑法作为社会政策的最后手段的这种辅助性[12]。如果之后行为人非法取得了财产,那么该行为更有可能被认定为侵占行为,因为行为人在实施犯罪行为以前就已经取得了财物的占有。相反,如果在这种情形下财物的占有没有发生转移,那么该行为更有可能构成占有转移型的犯罪(例如盗窃、抢夺等)。以下结构图可以对这几种情形做一简答总结:

行为定性结构图:

(2)临时性。在这两个案例中,行为人都只是一种临时性的“借用”,一般情况下,行为人短暂地使用之后就会将财物归还。这种“借用”行为的短暂性,会在很大程度上影响到对于占有归属的判断。从事实层面而言,行为人取得了短时间内手机的使用权,并且事实上也握有手机实体本身。但是,这种临时性的“借用”意味着,行为人在时间上只是很短暂地享有使用权,在空间上也只能是当场性地对手机加以使用。因而,不论从时间上还是空间上,手机仍然处于被害人的管领范围内,被害人仍然对于手机存在很强的支配、控制力。

当然,如果纯粹从物理控制、支配可能性来说,行为人也对财物存在一定的支配和控制,毕竟,财物的实体——手机,已经被现实性地握在行为人手中。然而,上文已经指出,占有并不是一个纯粹的物理性支配概念。物理性的支配是占有的基础,但是当物理性支配无法得出具有说服力的结论时,需要依靠一般社会观念来确定占有的归属。在借打手机的情形中,由于“借用”行为的这种临时性,社会一般人不会认为犯罪行为人此时取得了财物的占有。同时,从被害人的角度来说,被害人也只是临时性地将手机让给行为人使用,其主观意愿上也并没有转移占有的意思。犯罪行为人只是当场、短暂性地获得了财物的使用权,但是财物的支配和控制权仍然属于被害人。

2.“借用”行为的进一步类型化

在司法实践中,这种“借用”型的非法取财行为实际上是比较多发的。德国的债法分论第598条规定,出借人必须以无偿的方式准许借用人使用标的物。这样看来,在德国的债权法中,借用就是无偿方式的使用租赁[13]。但是我国《合同法》中并没有借用合同的规定,换言之,借用合同属于无名合同。因而,到底什么情形属于“借用”,将会存在很多不同的理解。因此,在这里有必要将“借用”行为进一步类型化,并对其占有的归属做进一步的分析。

(1)长期“借用”与临时“借用”

根据“借用”的时间长短,可以将这种“借用”行为进一步区分为长期“借用”与临时“借用”。在长期“借用”的情形中,行为人的行为也可能是具有欺骗性的,即行为人并没有真实的订立借用合同的意思表示。但是,长期“借用”的时间更长,这一点将会影响占有归属的判断。在临时“借用”的情形下,一般借用人处在离原物占有人距离很近的物理空间内短暂地使用财物;而在长期“借用”的情形下,借用人一般会在距离财物原占有人距离较远的物理空间内使用财物。因此,随着这种时间和空间距离的拉长,原占有人对财物的控制力变得非常稀薄,而借用人则对财物具有较强的控制、支配力,因而借用人在这种情形下取得了对财物的占有。因此,在长期“借用”的情形下,借用人明显具有更强的事实性支配力,因此,并不需要引入“社会一般观念”来对占有归属进行辅助性判断。

值得注意的是,随着这两种情形下占有归属的差异,“借用”行为的欺骗性也会具有完全不同的刑法评价意义。在临时“借用”的情况下,由于占有的归属没有发生变化,因而此时的欺骗也不能被评价为诈骗罪的行为,而仅仅只是作为一种行为方式。在长期“借用”的情形中,欺骗行为由于导致了财物占有的转移,因此就应当被评价为诈骗罪中的诈骗行为。这种借用行为的长期性,改变了我们对于财物占有归属的判断。不管是从事实上的支配控制力出发,还是从民众的一般社会观念出发,在这种情形下我们都会认为财物的占有已经转移给了行为人。

(2)消耗物与非消耗物的借用[14]

根据物经使用后的形态变化性,物可分为消耗物和非消耗物,又称消费物与非消费物。

消费物是指依其性质以使用一次,即为消耗,不能再用于同一目的之物[15]。消耗物不能作为转移物的使用权的债的标的物,只能作为消费借贷或者转移所有权的债的标的物;非消耗物可以成为转移使用权的债的标的物[16]。对于消费物,借用人只负有以种类和品质相同的物进行偿还的义务[17]。反之,非消费物则需返还原物[18]。

由于消耗物与非消耗物的这种性质差异,“借用”这两种不同性质的财物时,占有归属也会有不同的判断。由于消耗物一次使用就归于消灭的特征,所以实际上其使用权与所有权很难分离。因而,在“借用”消费物的场合,实际上其所有权和占有权都已经转移给了被告人。所以,在“借用”消费物的场合,如果财物的数额达到入罪标准的话,一般应当构成诈骗罪。相反,对于非消费物,则应根据其他情形具体判断财物的占有是否发生转移。

(3)货币和一般财物

货币与一般财物在性质与功能上存在很大差别。郑玉波教授曾指出,“货币之本质,贵乎流通,而于流通过程中,完全漠视其个性(亦难识别其个性)”[19]。货币属于一般等价物,其流通性极强,因而货币只要发生使用权的转移,其占有和所有就同时发生了转移。同时,货币属于特殊的种类物,行为人只要取得了货币的短暂的使用权,货币就会与行为人原有的货币融为一体,难以再进行区分。货币的这些特性,也将影响“借用”情形下的占有归属。由于货币的使用权、占有、所有权总是捆绑在一起,因而,行为人在“借用”货币的同时直接地取得了货币的占有和所有。这就意味着,以“借用”为名取得他人的货币,一般直接构成诈骗罪,这与一般财物是存在重大区别的。

然而,我们也应当注意,货币的以上特性主要适用于货币流通领域,如果货币并非处于流通过程中,货币的使用权和占有、所有权可以发生一定程度的分离。例如,在将货币封存的情形下,货币的占有和所有权就可以分离。郑玉波教授指出,如果以封金的形式,使货币丧失其流通机能,仅成为保存之对象者,则管理人仅能取得占有,而不取得所有权[20]。同理,在将货币封存的场合,实际上货币的使用权与占有也可以发生一定程度的分离。当然,这里的使用权并不是指的货币作为一般等价物的使用权,而是作为一种一般财物的使用权。

三、抢夺罪与盗窃罪的界分

通过以上对“借用”行为的分析和占有归属问题的探讨,我们可以认为,在本文开篇列举的“王成文抢夺案”和“孙莹等盗窃案”中,在被告人实施欺骗性地实施“借用”行为时,财物的占有尚未发生转移。因而,对于这类行为,整体定性上只有可能被认定为盗窃和抢夺罪。

然而,行为人以“借用”为名,临时性地取得了财物的使用权之后,携财物逃逸的行为如何定性将会产生极大的争议。在王成文一案中,行为被认定为抢夺罪;而在孙莹一案中,行为被认定为盗窃罪。在王成文一案中,被告人携财物欲逃跑时,被害人已有所察觉,被告人实际上是当着被害人的面,携财物逃跑的,并且被告人还存在一个追赶行为;而在孙莹一案中,被告人由于走到室外接听电话,所以被告人携财物逃跑时被害人并没有及时察觉。这些事实因素上的差异到底将会多大程度上影响到行为定性,值得进一步探讨。在这里有必要先介绍在盗窃罪与抢夺罪区分问题上的学说争论。

(一)学说的争论

1.旧区分说

总的来说,旧的区分说特别强调盗窃罪的“秘密性”和抢夺罪的“公然性”,并且主要通过盗窃罪的“秘密性”和抢夺罪的“公然性”来区分二罪。

关于盗窃罪,较为传统的观点一般认为,盗窃罪的基本行为方式是秘密窃取,秘密窃取是盗窃罪区别于抢夺罪的重要标志。所谓窃取,是指在财物所有人、持有人或者经手人没有察觉的情况下,把公私财物据为己有[21]。这种观点实际上认为“秘密性”是指财物所有人、持有人或者经手没有察觉。而后来的观点则认为,秘密窃取是指行为人自认为不能使他人发觉的方法占有他人财物[22],秘密性具有主观性,针对性,以及贯穿于行为人整个行为之始终[23]。所谓特定性(针对性),是指盗窃罪的秘密是针对保管人、所有人来说的;主观性是指行为人自以为采取了一种背对着财物的所有人或者保管人的行为;相对性是指秘密与公然之间是相对的,秘密窃取之秘密仅指行为人意图在财物的所有人或者保管人未察觉的情况下将财物据为己有,但不排除盗窃罪会在光天化日之下实施[24]。通过以上论述我们发现,盗窃罪的“秘密性”经历了一个从客观性到主观性的发展过程。

关于抢夺罪,传统的观点认为,抢夺表现为乘人不备,公然夺取公私财物的行为[25]。这种观点将“乘人不备”作为抢夺罪的必备要件。然而,之后的观点则对“乘人不备”这一要件进行了反思,主张“乘人不备”不应该被绝对化为抢夺罪客观方面的必备要件之一[26]。同时,“公然抢夺”不应理解为仅限于在公共场所或当着众人进行抢夺,而应理解为“在财产的所有人或者保管人在场的情况下,当着财务所有人或保管人的面或者采用可以使其立即发觉的方法夺取财物”[27]。

然而,旧的区分说遭到了一些观点的猛烈批判。例如,张明楷教授认为,携带凶器又以平和方式公开取得他人财物的,都必须认定为抢劫罪,这不仅难以令人接受,而且与“携带凶器盗窃”的行为成立盗窃罪的规定相冲突[28]。张明楷教授还对主观秘密性提出了批判,他认为这种观点:1)混淆了主客观要素;2)仅以行为人主观认识内容区分盗窃罪与抢夺罪并不合理[29];3)行为人主观心态并不明确时难以成为判断标准[30]。

2.新区分说

新的区分说则认为“秘密性”和“公然性”并不能很好地区分盗窃罪和抢夺罪,而应当从一定程度的暴力可能性和对财物的紧密占有程度进行区分。

张明楷教授认为,从立法沿革上来看,对抢夺罪都规定了致人伤亡的结果加重犯,而没有对盗窃罪规定致人伤亡的结果加重犯。因此,可以认为,抢夺行为是具有伤亡可能性的行为[31]。因此,张明楷教授主要从伤亡可能性上来区分盗窃罪与抢夺罪。

但是,这种新界分说也受到了很多学者的反驳。

有的观点从解释论的立场对新界分说进行批评。这种观点认为,把盗窃解释为“平和窃取”超出了国民的预测可能性。盗窃从文义上来说,本来就有“偷偷”、“私下”、“暗中”的意思,把乘人不备夺取他人财物的行为解释为盗窃罪,这显然超出了国民的预测可能性[32]。同时,还有观点认为,将抢夺行为本质(性质)解释为“具有人身伤亡可能性的行为”,不符合我国刑法的规定。新中国成立后,1979年刑法都没有关于抢夺罪致人伤亡结果加重犯的明确规定,而是将抢夺罪规定为数额加重犯和情节加重犯[33]。

还有的学者从刑罚适用的角度对新界分说提出批评。这种观点指出,我国刑法中,盗窃罪相对于抢夺罪反而是重罪,如果采取平和窃取说,就会扩大盗窃罪的范围,从而更加不利于行为人,产生违反刑罚谦抑精神和死刑限制政策的不良效果[34]。

笔者认为,国外的学说通常认为盗窃罪并不强调秘密性,这里最重要的原因是和中国特有的立法体例联系在一起的。在此有必要对几个重要的国家和地区盗窃、抢夺的立法体例做一个简要的比较考察。

(二)立法例的比较

1.德国、日本

德国和日本的刑法典中,只有盗窃罪和抢劫罪,都没有规定抢夺罪。

《德国刑法典》第19章第242条规定:行为人以使自己或者第三者违法地占有的意图而拿走他人可移动的物品的,处5年以下的自由刑或者金钱。在这一条款中,并没有对行为的秘密性作出专门规定。值得注意的是,德国的盗窃罪囊括了很多种行为类型。德国的《刑法典》规定了一般类型的盗窃;盗窃的特别严重情形;携带凶器的盗窃、结伙盗窃(还包括严重的结伙盗窃)、侵入住宅的盗窃[35]。

《日本刑法典》第36章“盗窃和强盗”,将盗窃和强盗二者对应起来,形成独立的一章[36]。相比于德国,日本对于盗窃罪的规定非常简单,因此不同类型的盗窃方式,都主要通过理论解释纳入进来。同样,日本刑法对于盗窃罪的秘密性也没有特殊的要求。窃取是指违反占有人的意思,将他人所占有的财物,转移至自己或者第三人的占有之下的行为。转移占有的行为,不必是“偷偷地”“、悄悄地”进行,即便是公然实施,也可以包括在内[37],窃取不要求是“秘密窃取”[38]。虽然也使用了“窃”取一语,但是大仁教授指出,这并不需要暗地取得,也可以是公然地侵害占有[39]。

2.美国

在美国,对盗窃罪采取的是一种宽泛的定义方法。将英美法与法德俄的法律相比较可以发现,普通法盗窃罪经历了一个从独立发展到逐渐融合的过程[40]。随着盗窃行为方式不断地增长,出现了一些新增的行为方式用来弥补已有的行为方式的漏洞[41],其中最重要的是诈骗罪和侵占罪这些轻罪[42]。由于偷盗、侵占和诈骗这三个罪在某些基本要件方面的重叠交叉和细微差别而产生了很多难以区分的棘手问题,增添了司法困难。为了简化司法工作,在20世纪50年代提出了把偷盗、侵占、诈骗三罪合并为一罪,仍用早先的术语“盗窃罪”(theft)的建议。1962年《模范刑法典》就采用了三罪合一的所谓大盗窃罪概念[43]。《模范刑法典》对于盗窃罪的规定,并不仅仅只是一个条文,而是用多个条款规定一组不同行为方式的盗窃类型。《模范刑法典》的盗窃罪类型包括:(1)以非法取走或者处分的方法实施的盗窃(A223.2);(2)以欺诈方式实施的盗窃;(A223.3)(3)以勒索方式实施的盗窃;(A223.4)(4)涉及遗失物、遗忘物、误递物的盗窃(A223.5)。

3.我国台湾地区

由于我国台湾地区的刑法也对抢夺罪做了独立于盗窃与抢劫罪的专门规定,因而台湾学者对于抢夺罪与盗窃罪的区分也产生了分歧。

较为传统的观点认为,盗窃是乘人不知而秘密窃取他人财物,而抢夺则乘人不备公然夺取他人财物[44]。盗窃罪的乘人不知而以秘密方法,是盗窃与抢夺及强盗最大的区别[45]。凡非窃取而乘人不备,不掩形声,公然夺取则属于抢夺罪[46]。

但是,越来越多的学者也对盗窃的“秘密性”和抢夺的“公然性”提出了质疑。这种观点认为,窃取,乃私取之意,并不以密行为必要,故公然窃取,以包括在内[47]。盗窃行为,也有公然为之的,而抢夺行为也有非公然为之的。因此,抢夺行为,只须以不法腕力,乘人不及抗拒,而将他人之财物加以夺取之行为,即足当之。是否公然掠取并非所问[48]。

4.中国大陆

我国民国时期1928年、1935年的刑法就已经独立地对抢夺罪做了规定[49]。然而,我国1979年刑法典是将盗窃罪与诈骗罪、抢夺罪放在一起规定的。1979年刑法第151条规定:盗窃、诈骗、抢夺公私财物数额较大的,处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。之后,经过一系列的讨论和修改,在1997年的《刑法》中,抢夺罪再次被独立出来[50]。而我国的盗窃罪,刑法条文中并没有明确要求“秘密性”,但是1997年《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》规定,盗窃罪是指以非法占有为目的,秘密地窃取数额较大的公私财物的行为。

总体而言,我国与德国、日本、美国等国家,在盗窃罪与抢夺罪区分问题上,采取了两种不同的立法体例。随着社会的不断发展,客观上非法取得他人财物的行为越来越多样。面对这种社会事实状况,英美法系国家从一种实用主义的角度出发,为了避免不同财产犯罪区分上的诸多困难,将很多类型的财产犯罪行为都纳入到盗窃罪中,形成了一个很大的盗窃罪概念。与此类似,在盗窃罪与抢夺罪区分的问题上,德国、日本也基本采取了这样一种路径。而中国则恰恰走了一条相反的道路。面对新出现的财产犯罪类型,中国的刑法更倾向于对其做出独立的规定,以区别于已有的财产犯罪(如盗窃、抢劫)。

然而,与国外和我国台湾地区相比,中国大陆地区刑法对盗窃、抢夺罪行为类型和方式的规定相对较为简单。因此盗窃行为及抢夺行为的行为类型只能依赖刑法解释论[51]。

笔者认为,在盗窃罪与抢夺罪区分的问题上,我们应当充分注意到我国刑法规定的特殊性。一方面,德、日等国的刑法没有抢夺罪的规定,因此其对盗窃罪做较为宽泛的解释(例如盗窃行为不以秘密性为要件)是必然的。而我国对于抢夺罪做了明文规定,因此,即使不对盗窃罪做宽泛的解释也并不会出现处罚漏洞这样的情况。

另一方面,我们也应当充分注意到我国刑法对于盗窃罪行为方式、携带凶器抢夺行为的特殊性规定。在一般情形下,盗窃罪和抢夺罪的刑罚强度是基本一致的。例如,盗窃他人财物数额较大,和抢夺他人财物数额巨大,都是判处3年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。但是,二者在一些特殊的情形中,隐含的刑罚强度却又有变化。例如,在携带凶器的情形下,抢夺行为将会转化为抢劫罪,而盗窃行为仅仅只是在犯罪数额方面降低了要求,显然抢夺行为潜藏的刑罚强度更大。但是,在被害人贴身范围内实施犯罪的情形下,扒窃行为并没有数额较大的要求,而抢夺行为仍然要求数额较大的要求,此时显然盗窃行为潜藏的刑罚抢夺又要大于抢夺行为。

对此,有的学者认为应当根据实益分别确定抢夺与盗窃界分的倾向和标准。这种观点区分了四种情况:1)行为人在携带凶器作案的场合;2)行为人在公共场所、公共交通工具上针对他人携带财物作案的场合;3)行为人在“入户”作案的场合;4)多次作案的场合。通过进一步根据实益的具体分析,这种观点认为对于以上几种情形,都应当缩小抢夺,扩大盗窃的认定[52]。

这种分析思路是非常具有启发意义的,这充分提醒我们,在特殊的情形中,要具体考虑解释结论的妥当性。例如,在公交车上,“扒手”在明知对方已经发觉自己的情形下,实施窃取财物的行为,最终扒手取得了被害人的少量财物,其数额尚未到达抢夺罪数额较大标准,此时,显然应当认定为扒窃更为妥当。因为,如果认定为抢夺,反而可能因为数额达不到标准而无罪,这种观点是难以被人接受的。

但是笔者认为,这不能成为一般情况下区分盗窃与抢夺行为的标准。在一般情形中,采用旧的界分说更为合理。新界分说提出的“造成人员伤亡之可能性”这个标准,本身也是并不明确的,这在实践中几乎是不太可能操作的[53]。抢夺罪固然具有一定的“造成他人伤亡的可能性”,而盗窃也可能具有“造成他人伤亡的可能性”。盗窃罪也可能侵犯被害人对紧密持有的财物的占有,而什么是对物的暴力也是一个非常不明确的概念。而且,上文也已经阐明,抢夺罪并不能解读出含有“造成他人伤亡的可能性”。换言之,新界分说并没有充分的理由和能力提供给我们一个更好的划分二者的标准。同时,由于“窃”这一传统的用语确实含有“秘密性”的含义,因而这种将不具有“秘密性”的取财行为都划入到抢夺罪中,也并不符合人们对于盗窃罪和抢夺罪的一般理解。因此,笔者认为,在一般情形下,维持盗窃罪“秘密性”与抢夺罪“公然性”作为二罪区分标准的观点是恰当的。

四、裁判要旨评析

王成文抢夺案和孙莹等盗窃案,在作案手法上具有很大的相似性,即都是以“借打手机”为名,取得财物的临时使用权后,携财物逃跑,将被害人的财物非法占为己有。但是,这两个案例最终的定性却截然不同。对此,有必要对两个案件的裁判要旨进行分析。

(一)王成文抢夺案裁判要旨

本案中,被告人王成文和靳某虚构事实的结果只是从屠某处借得手机暂时使用,两被告人非法占有了屠某的手机,取得的手段主要不是通过诈骗,而是通过公然夺取而实现。“公然夺取”应理解为在财产所有人或保管人在场的情况下,当着财产所有人或保管人的面,采用使其可以立即发觉的方法夺取财物。本案中,被告人靳某边打手机边往门口走时已引起屠某的警觉,当靳某拔腿而逃时,两被告人非法占有手机的目的立即得到反映。应该认为,手机一直处于屠某的支配、控制之下。两被告人为了摆脱屠某对手机的有效控制,采用公然携机逃跑的办法,从而非法占有屠某的手机,两被告人的行为构成抢夺罪[54]。

(二)郭丽等盗窃案裁判要旨

诈骗罪与盗窃罪的关键区别在于:受骗人是否基于认识错误处分了财物。具体到本案:首先,从主观上看,受骗人没有将手机转移给被告人支配和控制的意思。其次,从社会一般理念看,在当时的情况下,虽然手机已经交由被告人使用,但是被害人仍然没有丧失对手机的支配和控制,被告人并没有占有手机。最后,从物的特征来看,手机的用途是用来打电话的,借手机“使用一下”意味着在很短的时间内用后即还,被告人不可能因假借行为而取得对手机的支配和控制,所以,本案不应定性为诈骗[55]。

这两则裁判要旨,都较好地分析了占有的归属问题,并且对诈骗罪和盗窃罪、抢劫罪的区分做了较好的把握。首先,这两份裁判要旨都抓住了占有归属这个关键性的问题。尤其值得注意的是,孙莹等盗窃案的裁判要旨实际上已经指出了支配和控制就是占有的核心含义这一点;更重要的是,该裁判要旨还特别提到了社会一般观念对于占有归属的影响。其次,这份裁判要旨还对不同的“借用”情形下占有的归属做了专门的论述。最后,这两份判决都正确地指出了,诈骗罪区别与盗窃的关键区别在于行为人是由于错误认识而处分财产(转移占有)。因而,这两份判决否定了行为构成诈骗罪这一结论无疑是正确的。

然而,遗憾的是,这两份裁判要旨都没有对“携财物逃跑”的行为进行深入分析。王成文案的裁判要旨仅仅指出,“公然夺取”应理解为在财产所有人或保管人在场的情况下,当着财产所有人或保管人的面,采用使其可以立即发觉的方法夺取财物,但并没有更具体地指出“公然夺取”对行为定性的作用。而在王文成案的裁判要旨中,则对此类争议极大的问题完全没有谈及。

实际上“携财物逃跑”这一行为,涉及到如何看待盗窃罪中的“秘密性”,抢夺罪中的“公然性”,以及“对物的暴力”、“造成伤亡的可能性”等一系列问题。根据我国目前刑法的立法体例,抢夺罪被单独规定为一罪,那么我国的盗窃罪的入罪范围,就并不如没有将抢夺行为独立成罪的国家那样宽。将非秘密性的取财行为纳入盗窃罪的范围,并没有充分的根据。而且,坚持盗窃罪的“秘密性”要件,也并不会出现所谓的“处罚上的空隙”。

具体来说,在王文成案中,被告人“借用”被害人屠某的手机,但是这一“借用”行为并没有使手机的占有发生转移。同时,由于屠某已经对被告人王文成有所警觉,而王文成也是当着被害人屠某的面携财物逃跑的,因而王成文的行为具有“公然性”。换言之,王文成的行为可以被认定为以非法占有为目的“公然”夺取他人财物的行为,因而构成抢夺罪。而在郭丽一案中,被告人“借用”被害人手机后,借故走到室外接听电话。此时,被害人并没有发觉被告人所欲实施非法占有财物的行为,而且被告人自认为其行为相对于被害人来说具有“秘密性”,因而被告人的行为符合盗窃罪中的秘密窃取他人财物之构成要件。

综上所述,对于以“借用”为名取财后逃逸之行为的定性,首先应当对“借用”行为的特征做出归纳,同时,应当根据具体情况对“借用”行为进行进一步类型化的建构。从“借用”行为的具体情形出发,首先应当判断占有的归属以及占有是否发生转移。在确定了财物占有状态之后,应当对携带财物逃跑行为做出进一步的定性分析。在这里,实际上涉及到盗窃罪和抢夺罪的区分问题。应当说,新的界分说并没有提出更好的界分标准,而旧的界分说实际上更加具有妥当性,因此,以行为的“秘密性”和“公然性”来区分盗窃罪与抢夺罪是妥当的。

[1]陈兴良,张军,胡云腾.人民法院刑事指导案例裁判要旨通纂(下卷)[M].北京:北京大学出版社,2013.774-775.

[2]陈兴良,张军,胡云腾.人民法院刑事指导案例裁判要旨通纂(下卷)[M].北京:北京大学出版社,2013.723-724.本案中的被害人还实施了抢劫罪,本文只对其盗窃行为进行分析。

[4(]日)大谷实.刑法各论(新版第2版)[M].黎宏译.北京:中国人民大学出版社,2008.243.

[6(]日)山口厚.刑法各论(第2版)[M].王昭武译.北京:中国人民大学出版社,2011.204-205(.日)前田雅英.日本刑法各论[M].董兴译.台北:五南图书出版公司.2000.175(.日)大仁.刑法概说(各论)(第三版)[M].冯军译.北京:中国人民大学出版社,2003.221.(日)西田典之.日本刑法各论(第三版)[M].刘明祥、王昭武.北京:中国人民大学出版社,2007.112.

[7](日)山口厚.刑法各论(第2版)[M].王昭武译.北京:中国人民大学出版社,2011.204-205.

[9](日)大谷实.刑法各论(新版第2版)[M].黎宏译.北京:中国人民大学出版社,2008.186.

[10](日)山口厚.刑法各论(第2版)[M].王昭武译.北京:中国人民大学出版社,2011.205.

[11](日)大谷实.刑法各论(新版第2版)[M].黎宏译.北京:中国人民大学出版社,2008.186.

[12](德)克劳斯·罗克辛.德国刑法学总论(第1卷)[M].王世洲译.北京:法律出版社,2005.397.

[13](德)迪特尔·梅迪库斯.德国债法分论[M].杜景林,卢谌译.北京:法律出版社,2007.222.

[14]郭明瑞,王轶.合同法新论·分则[M].北京:中国政法大学出版社,1997.208.

[15]王泽鉴.民法总则[M].台北:三民书局,2011.228.

[16]魏振瀛.民法(第四版)[M].北京:北京大学出版社,高等教育出版社.2010.127.

[17](德)汉斯·布洛克斯,沃尔夫·迪特里瓦·瓦尔克.德国民法总论[M].张艳译.北京:中国人民大学出版社, 2012.467.

[18](日)林诚二.民法总则(上)[M].日本:瑞兴图书股份有限公司,2005.286.

[19]郑玉波.民法物权(修订17版)[M].台北:三民书局, 2011.540.

[20]郑玉波.从法律的观点看货币的所有权[M].附于《民法物权》(修订17版)[M].台北:三民书局,2011.541.

[21]杨春洗,杨敦先,郭自力.中国刑法论.北京:北京大学出版社,2011.391.

[22]高铭暄,马克昌.刑法学[M].北京:北京大学出版社,高等教育出版社.2011.505.

[23]赵秉志.侵犯财产罪[M].北京:中国人民公安大学出版社,1999.159-160.

[24]陈兴良.口授刑法学[M].北京:中国人民大学出版社, 2007.610.类似的观点参见王作富.刑法分则实务研究(中)[M].北京:中国方正出版社,2009.1058.

[25]杨春洗,杨敦先,郭自力.中国刑法论.北京:北京大学出版社,2011.389.类似观点参见高铭暄.刑法学[M].北京:法律出版社,1982.485.

[26]王作富.刑法分则实务研究(中)[M].北京:中国方正出版社,2009.1096.

[27]王作富.刑法分则实务研究(中)[M].北京:中国方正出版社,2009.1097.同样的观点参见赵秉志.侵犯财产罪[M].北京:中国人民公安大学出版社,1999.221.

[28]张明楷.刑法学[M].北京:法律出版社,2011.882.

[29]何显兵.再论盗窃与抢夺的界限——对公然盗窃论的质疑[J].中国刑事法杂志,2012,(5):35.

[30]张明楷.盗窃与抢夺的界限[J].法学家,2006,(2):119.

[31]张明楷.刑法学[M].北京:法律出版社,2011.883.

[32]吴林生.平和窃取说之批判——兼与张明楷教授商榷[J].法学,2010,(1):32.

[33]何荣功.也论盗窃与抢夺的界限——兼与张明楷教授商榷[J].当代法学,2012.(4):69.

[34]吴林生.平和窃取说之批判——兼与张明楷教授商榷[J].法学,2010,(1):35.但是,这种认为盗窃罪比抢夺罪处罚更重的结论值得商榷。一方面,我国《刑法修正案八》已经将盗窃罪的死刑废除了,另一方面,携带凶器抢夺的行为还可能转化为抢劫罪。所以,关于盗窃罪和抢夺罪何种处罚更重,难以得出“一刀切”的结论。

[35]冯军.德国刑法典[M].北京:中国政法大学出版社. 2000.146.

[36]张明楷.日本刑法典[M].北京:法律出版社,2006.89.

[37][日]山口厚.刑法各论(第2版)[M].王昭武译,北京:中国人民大学出版社.2011.225.

[38](日)大谷实.刑法各论(新版第2版)[M].黎宏译.北京:中国人民大学出版社,2008.194.

[40](美)乔治·弗莱彻.反思刑法[M].邓子滨译.北京:华夏出版社,2008.10.

[41]Paul H.R obinson,Michael T.Cahill.Criminal Law [M].WoltersKluwer.2012.615.

[42](美)约书亚·德雷斯勒.美国刑法精解[M].王秀梅等译.北京:北京大学出版社,2009.509.

[43]储槐植,江溯.美国刑法[M].北京:北京大学出版社,2012.198-199.

[44]蔡墩铭.刑法各论[M].台北:三民书局,1995.159页.

[45]王建今.论窃盗抢夺及强盗罪之法律适用问[J].载蔡墩铭.刑法分则论文选辑(下)[M].台北:五南图书出版公司,1984.688.

[46]赵琛.刑法分则实用(下册)[M].1979.769.

[47]陈朴生.刑法各论[M].台湾:正中书局.1978.296.

[48]甘添贵.刑法各论(上)[M].台北:三民书局,

2010.249.采这种观点的学者还有林山田教授、张丽卿教授。参见林山田.刑法各罪论[M].. 1996.690-691.张丽卿.新刑法探索[M].台湾:元照出版社,2006.303.

[49]张明楷.盗窃与抢夺的界限[J].法学家.2006.(2):129.

[50]高铭暄.中国人民共和国刑法的孕育诞生和发展完善[M].北京:北京大学出版社,2012.485、490-491页.

[51]董玉庭.盗窃与抢夺的新界分说质疑——兼与张明楷教授商榷[J].人民检察.2010.(15):20.

[52]阮齐林.论盗窃与抢夺界分的实益、倾向和标准[J].当代法学.2013.(1):79-81.

[53]董玉庭.盗窃与抢夺的新界分说质疑——兼与张明楷教授商榷[J].人民检察.2010.(15):24.

[54]陈兴良,张军,胡云腾.人民法院刑事指导案例裁判要旨通纂(下卷)[M].北京:北京大学出版社,2013.774-775.

[55]陈兴良,张军,胡云腾.人民法院刑事指导案例裁判要旨通纂(下卷)[M].北京:北京大学出版社,2013.723-724.

The Research on Action of Snatching Property in the Name of Borrowing and then Escaping

WANG Hua-wei

(Law School of Peking University,Beijing 100871,China)

For theactionof"borrowing",firstly weshould generalizeits characteristics,and analyzeit in different types.The specific situation of action of borrowing,will determine the gewahrsamof property,which is thekey of distinctionof fraud,theft andmisappropriation.For theactionof escapingafter gettingtheproperty, it refers tothe distinction of the theft and snatch crime.The new opinion about this doesn't come up with a better and clear standard,and theold opinion is in fact more appropriate,which is determined by the special criminal legislationofourcountry.

"borrowing";gewahrsam;fraud;theft;snatchcrime

D924

A

1674-828X(2014)01-0071-09

(责任编辑:郭鹏)

2013-9-13

作者介绍:王华伟,男,北京大学法学院2012级刑法学硕博连读研究生,主要从事刑法学理论研究。