人工连续繁殖4 代的小金蝠蛾生物学特性的变化1)

周宇爝 向 丽 周祖基 代 勇 韩开华 朱天辉

(四川农业大学,雅安,625014) (成都恩威投资有限公司) (四川农业大学) (成都中医药大学) (成都恩威投资有限公司) (四川农业大学)

冬虫夏草(Ophiocordyceps sinensis[Cordyceps sinensis (Berk.)Sacc.])是中国被毛孢(Hisutella sinensis)寄生在蝠蛾属(Hepialus)昆虫幼虫上形成的子座及幼虫尸体的虫菌复合体(虫形菌核),是我国特产中药材,对多种疾病均有治疗作用并具备较好的抗衰老等作用[1]。由于冬虫夏草一直未能人工繁育成功,巨大的市场需求导致野生资源遭到无序采挖和破坏。为了实现冬虫夏草的人工培育,人们对蝠蛾幼虫的人工饲养进行了尝试,并对饲养过程中的染菌、饲料、温度、光照等进行了大量研究[2-7]。由于饲养条件苛刻,人工饲养后的成虫通常存在雌蛾不振翅、雄蛾不具有交配能力等问题,无法实现种群的持续繁衍,每年只能在野外收集虫源,成本高昂且对生态环境及资源均造成了极大破坏,这也是人工培育虫草的限制性因子之一。本研究通过筛选蝙蝠蛾幼虫的饲料配方,实现了小金蝠蛾(Hepialus xiaojinensi Tu et Ma)的完全人工培育,比较了人工饲养4 代后的蝠蛾与野生蝠蛾的形态特征及羽化、交配、产卵、寿命等生物学特性,并特别比较了4 龄幼虫的体质量、体长、头壳宽度等决定后期虫草价格的形态特征,为人工饲养条件下蝠蛾种群的可持续繁衍提供了最新的参考依据。

1 材料与方法

1.1 材料

人工饲养成虫:小金蝠蛾蛹,2008年6月采于四川小金县崇德乡崇德沟(海拔3 200 m),羽化成虫交配后产卵孵化,连续繁殖4 代。野生成虫分别于2009年、2012年5月下旬,采集于同一地点、同一种类的蝠蛾。

1.2 方法

饲养方法:饲养地点位于四川甘孜藏族自治州康定县新都桥镇康定恩威高原药材野生抚育基地实验室,海拔3 500 m。初孵幼虫密度50 条/盒,饲料主要为珠芽蓼(Polygonum viviparum Linn.),饲养温度为(15 ±1)℃,恒温饲养8 个月后化蛹并羽化,进而完成交配产卵等过程。

成虫羽化及性成熟:将人工饲养蝠蛾蛹及野生采集的蝠蛾蛹放养在装有湿润腐殖质土的塑料盒中(30 cm×20 cm×10 cm),每盒60 头,5 次重复,观察其羽化率、羽化行为、性比及性成熟。

成虫交配行为:分别对野生亲本和人工饲养4代后的小金蝠蛾进行种群内交尾,并将人工饲养成虫与野生成虫进行交尾。按雌雄1∶ 1.5 比例放入养虫箱内,每个箱内放50 头,共12 箱。观察不同箱内成虫的交尾行为、交尾时间等,每种交配类型至少观察并统计50 对。

产卵行为及成虫寿命:将交配后的成对成虫,单独置于养虫盒内,观察其产卵的时间、产卵次数、存活时间等;雌蛾死后立即进行解剖,检查体内剩余卵数。

卵的孵化及幼虫:将交配后的虫卵置于光照培养箱内,15 ℃恒温,相对湿度75%,观察其变色过程及孵化时间,统计孵化率;初孵幼虫测量其体长,质量。测量4 龄幼虫的体长、体质量、头壳宽度。

2 结果与分析

2.1 成虫外部形态对比

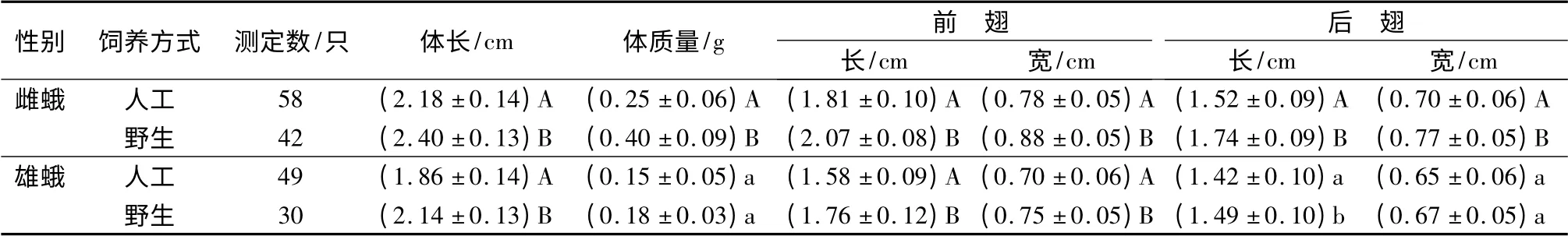

测量结果显示,人工饲养条件下,雌蛾体长1.95 ~2.50 cm,体质量0.168 0 ~0.397 1 g;雄蛾体长1.70 ~2.25 cm,体质量0.085 0 ~0.186 0 g。野生条件下,雌蛾体长2.20 ~2.70 cm,体质量0.316 6 ~0.598 1 g;雄蛾体长1.95 ~2.40 cm,体质量0.145 2 ~0.216 5 g。由表1可见,人工饲养雄蛾成虫平均体质量和后翅宽与野生雄蛾无显著差异,但后翅长存在显著差异,体长及前翅长宽上均存在极显著差异;人工饲养4 代后的雌蛾成虫在平均体长、体质量、前后翅长、宽,与野生雌蛾均存在极显著差异。

表1 小金蝠蛾人工饲养4 代后成虫与野生蝠蛾成虫形态特征

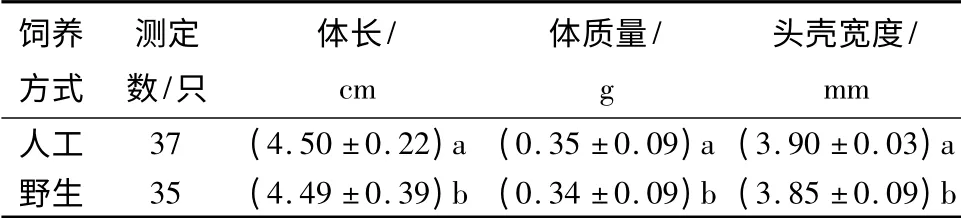

2.2 饲养4 代后的4 龄幼虫的比较

由于冬虫夏草的形成过程,特别是虫草价格和4 龄幼虫的大小密切相关,因此本研究特别比较了4龄幼虫的大小。由表2可见,人工饲养的小金蝠蛾和野生的4 龄期的幼虫在体长、体质量和平均头壳宽度差异显著(P <0.05)。

表2 小金蝠蛾人工4 龄幼虫与野生4 龄幼虫形态特征

2.3 成虫羽化及性成熟

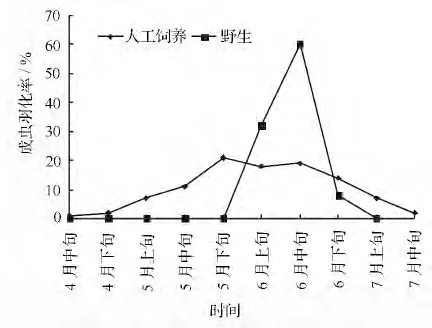

图1显示,野生成虫羽化时间明显较人工饲养成虫羽化期更为集中。人工饲养蝠蛾成虫从4月中旬开始羽化,5月下旬至6月中旬为羽化高峰期,7月中旬结束,羽化时间长达84 d,首次羽化时间较野生羽化时间提前了35 d;野生成虫从5月下旬开始羽化,6月上旬至6月中旬为羽化高峰期,7月下旬结束,羽化时间28 d。

人工饲养和野生成虫均在16:00—21:00 羽化,羽化高峰期为18:00—19:30;雄蛾较雌蛾先羽化。对25 只成虫展翅统计表明,成虫展翅需要10 ~15 min,若展翅过程中有人为干扰,干扰结束后成虫继续展翅直到展翅结束。人工饲养蝠蛾雌雄性比为1∶ 2.75(n=498),野生蝠蛾雌雄性比为1∶ 1.12(n=320),人工饲养的蝠蛾群体性比严重失调,原因尚不明确。

图1 2012年人工饲养及野生小金蝠蛾成虫羽化状况

与野生雄蛾相似,人工饲养雄蛾具有极强的短距离飞行能力。雌蛾产卵前通常不具有飞行能力。对62 只人工雌蛾,38 只野生雌蛾性成熟时间进行统计,发现人工饲养雌蛾性成熟时间较野外长,人工雌蛾通常需要1 ~2 h,野生雌蛾15 min 左右,达到性成熟后雌蛾方能振翅交配。成虫期均不取食、也不饮水。

2.4 成虫交配行为

人工饲养及野生蝠蛾成虫交配期一致,通常在18:00—21:00 进行交配,高峰期为19:40—20:30。交配前雌蛾与雄蛾均会从体内排出乳白色或淡黄色排泄物,雌蛾先攀附于滤纸边缘或枝条上不断振翅,并散发雌性激素,雄蛾嗅到雌激素后迅速飞来,找到雌蛾后便位于雌蛾下方或侧面将尾部弯向雌蛾尾部,开始交配;交配时雌蛾停止振翅,雄蛾则悬空倒挂于下方,与雌蛾呈一字形。其交配时长为50 ~480 min,平均134.2 min(n =51),与野生成虫交配时间不存在明显差异,野生成虫交配时长为40 ~470 min,平均211.0 min(n=34)。人工饲养及野生雌蛾通常交配1 次,少数人为影响脱落后可进行2次交配,且未交配产卵数粒后仍可进行振翅交配产卵。雄蛾通常交配1 次,少数可交配2 ~3 次;雄蛾有趋光性,光照过强对交配有一定负影响。野生蝠蛾交配率为76.8%(n =52),人工饲养的蝠蛾在羽化前期因成虫数量较少,性比失调,存在不相遇,交配率较低,前期雌蛾的交配率为13.79%(n =58),后期雌蛾交配率为61.86% (n = 97),平均为43.87%(n=155)。并且人工繁育的蝠蛾无论雌雄仍可和野生蝠蛾交配,所产卵的大小形态无显著差异,平均长1.752 mm(n=50),宽1.512 mm(n=50)。

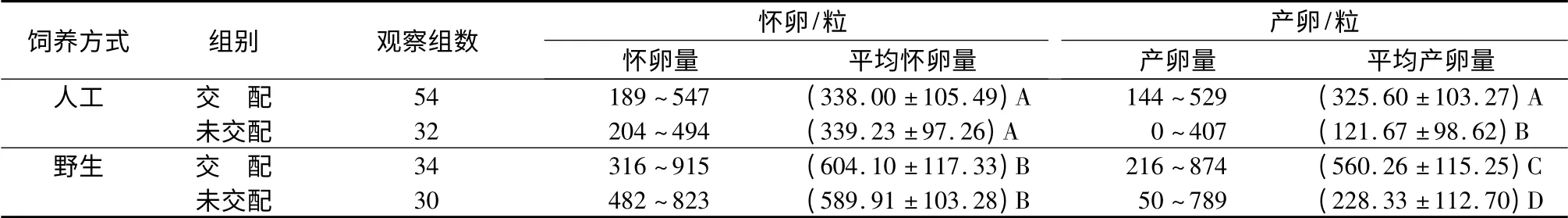

2.5 产卵行为

由表3可见,人工饲养雌蛾的平均怀卵量及产卵量均低于野生,交配后产卵量均高于未交配产卵量。调查表明,人工饲养雌蛾早期(4月下旬至5月下旬)怀卵量较低,平均283.7 粒/只(n =15);后期(6月上旬至6月下旬)怀卵量较高,平均360.6 粒/只,最高547 粒/只(n =54),均与野生雌蛾差异极显著(P <0.01),野生雌蛾怀卵量平均604.1 粒(n=34),最高怀卵量915 粒/只。

人工饲养及野生雌蛾通常在交配结束后10 余分钟产卵,部分4 ~5 h 后首次产卵,第一次和第二次产卵量最多,占产卵量的70% ~90%,以后依次减少。对54 只交配后人工饲养雌蛾进行统计,结果发现,人工雌蛾通常分几次产卵,间隔时间5 ~60 min,通常产卵次数为3 ~6 次,最多可产9 次。偶有交配后不产卵现象。绝大部分的雌蛾无法将卵产尽,腹内余卵数平均为10.8 粒,仅约26.32%的雌蛾可产尽。未交配雌蛾也能进行产卵,且卵粒疏散,不集聚成堆,但产卵次数通常较少,每次产卵量较小,腹内余卵量较多。经对32 只雌蛾的解剖统计平均余卵为219.7 粒。野生雌蛾交配后产卵次数为3 ~7 次,经对34 只雌蛾解剖,腹内余卵平均40.96 粒/只。

表3 人工饲养与野生小金蝠蛾雌蛾的产卵量

2.6 成虫寿命

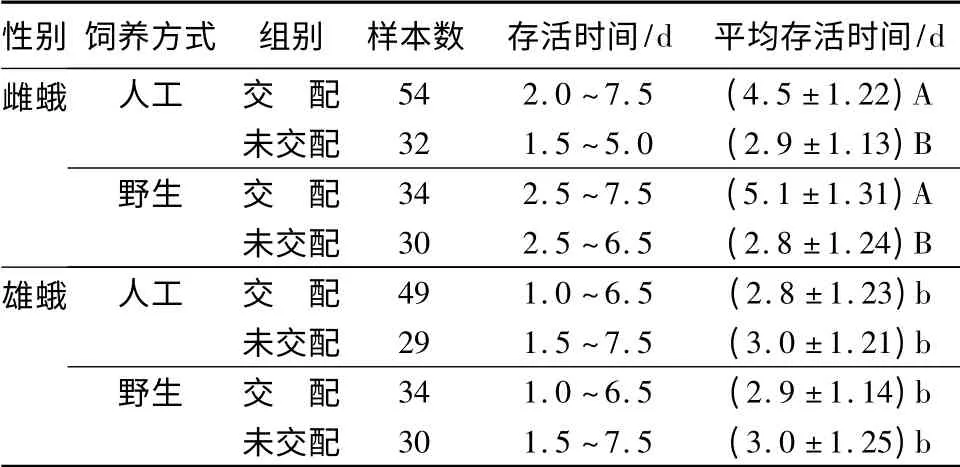

由表4可见,人工饲养及野生成虫平均寿命均表现为雌蛾寿命长于雄蛾,且交配后的雌蛾寿命显著长于未交配的雌蛾,表明交配可延长雌蛾寿命;分别为5.1 d(交配后雌蛾),4.5 d(未交配雌蛾)。野生雄蛾的平均寿命也较人工饲养的长,但无显著差异。

2.7 卵的孵化及初孵幼虫

和贡嘎蝠蛾(Hepialus gonggaensis)繁殖2 代后的指标类似[8],人工饲养雌蛾所产卵粒千粒质量与野生蝠蛾不存在显著差异,人工饲养为0.222 4 g,野生为0.223 3 g。人工饲养及野生雌蛾交配后产卵均要经过白色—黄色(4 h)—灰色(6 h)—黑色(8 h)的变色过程;未交配所产卵也经历上述变色过程,但有少数(几粒至十几粒)不变色。交配卵粒在15 ℃条件下30 ~35 d 开始孵化,人工饲养雌蛾产卵孵化率平均为89.7%,与野生交配后产卵的孵化率90.5%无显著差异。雌蛾偶有孤雌生殖现象。人工饲养及野生初孵幼虫在体长、体质量不存在显著差异,初孵幼虫体长2.0 mm,千条质量0.268 8 g。

表4 人工饲养与野生小金蝠蛾的寿命

2.8 种群的可持续繁衍

从野外引种成熟蛹,羽化交尾后得到受精卵,人工孵化得到幼虫1.8 万条。经过4 代的连续繁殖,目前共有幼虫至少5.0 万条,远远高于引种数量。虽然人工蝠蛾的产卵量不及野生蝠蛾,但人工条件下的高存活率抵消了产卵量的不足,种群年均增长率约为44%,短期内已达到种群持续繁衍的目的。

3 结论与讨论

作为中国被毛孢的野生寄主,蝠蛾科昆虫幼虫的稳定供给是人工培育冬虫夏草的先决条件之一。由于蝠蛾一直是野生物种,在以往人工繁育蝠蛾过程中,种群退化是主要技术障碍。影响种群衰退的因子众多(温度、湿度、饲料、生长时间和饲料基质等),多年来未能得到有效解决,成为制约人工培育冬虫夏草产业的瓶颈之一。本研究通过改进蝠蛾的饲料配方,所产雌蛾身体健壮,能振翅并与人工饲养及野生雄蛾进行正常交配,甚至能进行二次交配,且正常产卵孵化;所产雄蛾具有极强的短距离飞行和求偶能力,能与人工饲养及野生雌蛾进行正常交配。人工饲养成虫与野生成虫在羽化、交配、产卵、卵的大小、初孵幼虫大小等方面基本一致,表明已基本掌握影响小金蝠蛾在全人工饲养条件下种群可持续繁衍的关键技术。

本研究的野外调查和室内接种研究表明:中国被毛孢对蝙蝠蛾幼虫的侵染过程以及冬虫夏草的形成主要发生在4 龄幼虫阶段。当4 龄幼虫在当年夏季被中国被毛孢侵染成功之后,会在第2年4—5月份长出子实体,形成冬虫夏草;而同样被侵染的低龄幼虫在第2年不会长出子实体。解剖发现,被侵染低龄幼虫体内有大量的孢子。但这些孢子在幼虫发育至4 龄幼虫以前不会萌发,而是处于类似休眠的状态。孢子萌发条件和寄主体内环境之间的关系尚属首次发现,具体原因需要进一步研究确定。因此小金蝠蛾4 龄期幼虫的体长、体质量、头壳宽度等形态指标直接决定着虫草价格。本研究表明,人工蝠蛾与野生蝠蛾的4 龄幼虫在上述指标上差异显著(P <0.05)。但是人工连续繁殖4 代后,雌性成虫在体质量、身长、怀卵量和产卵量上显著低于的野生雌蛾;雄性成虫的体质量和野生个体无显著差异,体长有显著差异。估计原因主要是人工饲养饲料单一,营养结构不够全面合理所致。引种地调查也发现其幼虫属于杂食性昆虫,可取食多种植物的根茎,因此加强人工饲养的饲料配方研究是极其重要的后续工作。另外,是否由于是人工条件下生育期过短,干物质积累过少所致,还需进一步研究确定。本研究证实了小金蝠蛾在目前中等规模下的人工饲养和繁育技术是完全可行的,给下一步更大规模的饲养以及冬虫夏草的人工培育奠定了良好的基础。

[1] 赵秋蓉,李建平,吴迪,等.冬虫夏草中多糖提取、纯化及抗氧化性能的研究[J].中国农学通报,2012,28(15):238-242.

[2] 高祖训,陈健,余虹,等.全人工培养冬虫夏草研究:康定虫草寄主蝠蛾研究初报[J].浙江农业大学学报,1990,17(1):1-5.

[3] 王宏生.冬虫夏草蝙蝠蛾人工饲养技术的初步研究[J].昆虫知识,2002,39(2):144-146.

[4] 尹定华,唐雪梅.冬虫夏草人工培植研究的进展[J].中国中药杂志,1995,20(12):707-709.

[5] 王宏生.虫草蝠蛾五龄幼虫人工饲料的初步研究[J].甘肃畜牧兽医,2001,13(5):15-16.

[6] 陈仕江,尹定华,钟国跃,等.冬虫夏草寄主比如蝠蛾成虫生物学特性研究[J].中国中药杂志,2002,27(12):893-895.

[7] 黄天福,傅善全,罗庆明.康定贡嘎蝠蛾的生物学特性[J].昆虫学报,1992,35(2):250-253.

[8] 向丽,陈士林,代勇,等.冬虫夏草菌寄主小金蝠蛾人工饲养成虫生物学特性[J].世界科学技术:中医药现代化,2012,14(1):1172-1176.