南京农业大学:至诚至朴 勤仁砺学

文|本刊记者 孙洁 通讯员 张洛

南京农业大学:至诚至朴 勤仁砺学

文|本刊记者 孙洁 通讯员 张洛

在一个多世纪的办学历程中,南京农业大学始终秉承“诚朴勤仁”的精神,始终坚持服务人民、服务社会、服务国家,在中国现代农业的发展史上书写了浓墨重彩的篇章。

10月20日,是南京农业大学112年校庆纪念日,回忆起母校,老校友鲍世问满怀深情地说:南京农业大学是一颗耀眼的明珠。翻开南京农业大学(以下简称南农)的校史就如同一部高等农业教育的发展史。建校百余年来,南京农大肩负培养优秀人才、兴农强国的庄严使命,现已成为我国重要的农业高层次人才培养与科学研究基地,在我国“三农”事业的发展丰碑上刻上了光辉的印记。

百年相传 教泽绵绵

20世纪初,风雨飘摇的大清王朝发布了一道新政改革上谕:“……如何而国势始兴?如何而人才始出?”以湖光总督张之洞为首的洋务派上奏《江楚三折》:“……富国足民之道,以出土货为要义,无农以为之本,则工无所施,商无所运……”慈禧看后,御笔亲批:“按照所陈,随时设法。”第二年,三江师范学堂应运而生,这是我国成立最早的高等院校之一,也是我国最早实施高等农业教育的院校。南京农大办学起源于三江师范学堂博物科。

建校之初,南农就承担着振兴中国农业的历史使命,为中国农业科学和农业教育孜孜以求。为了培养植绿“农事指导员”,南农正式增设农科,开创了我国4年制农业高等教育先河。

“坚持育人为本、德育为先、弘扬学术、服务社会”的办学理念在南农百余年的办学历程中积淀下来,在继承传统并不断创新发展中形成了“诚朴勤仁”的校训和朴实的学风。

新中国成立后,全国高校院系调整,金陵大学农学院、中央大学农学院以及浙江大学农学院部分系科合并,成立南京农学院,首任院长为著名小麦遗传育种专家金善宝院士。1984年学校更名为南京农业大学。

改革开放以来,南京农大坚持办学传统,站在时代前沿,在高等教育蓬勃发展的进程中,勇担使命,攻坚克难,在人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新等方面取得重要突破。1996年成为国家“211工程”重点建设大学,2000年成立研究生院,是全国56所拥有研究生学院的大学之一,同年,由农业部独立建制划转教育部。进入新世纪以来,学校各项事业取得了长足的发展,实现了本科与研究生教育并重、教学与科研并重的结构性转型,建成了多科性、有特色的研究型大学。

励精图治,追求卓越,110余年来,南农已经形成了以农业和生命科学为优势,农、理、经、管、工、文、法学多学科协调发展的研究型大学,学校下设植物科学、动物科学、生物与环境、食品与工程、人文社会科学5个学部,现有21个学院(部)、61个本科专业、33个硕士授权一级学科、12种专业学位授予权、16个博士授权一级学科和13个博士后流动站。学校人才培养涵盖了本科生教育、研究生教育、留学生教育、继续教育及干部培训等各层次,现有各类在校生32000余人。拥有作物学、农业资源利用、植物保护和兽医学等4个一级学科国家重点学科,蔬菜学、农业经济管理和土地资源管理等3个二级学科国家重点学科,及食品科学国家重点培育学科,有8个学科进入江苏高校优势学科建设工程,农业科学、植物与动物学、环境生态学、生物与生物化学等4个学科领域进入ESI学科排名全球前1%。2012年成为“985优势学科创新平台”高校之一。

英才汇聚 耕耘不辍

大学也,大师也!在南农110余年的风雨岁月中,一代代学术大师在这里躬行不倦,从邹秉文、过探先、谢家声、章之汶、秉志、王绶这一代开拓了农业科学研究和教育先河的名师,到小麦育种专家金善宝、兽医学奠基人罗清生、植物病理学家魏景超、草业科学奠基人王栋、农业工程学家吴湘淦、农业经济学家刘崧生、农业微生物学家樊庆笙这一批扬名海外、众望所归的农科翘楚,创校先驱们点燃了南农的薪火、垒砌着南农发展的基石,用智慧、勤劳和汗水向世人诠释了一所农业大学应有的担当。

南农走过的每一步,不仅勾勒出中国农业和高等教育的发展轨迹,更与中华民族所经历的艰难与崛起相互契合。历史几经变迁,南农人的爱国情怀却从未停息。

20世纪40年代,时任金陵大学农学院校长、微生物学家樊庆笙不顾生命危险,从美国带回了3支青霉素菌种,靠着这三支珍贵菌种与病毒学家朱既明共同研制出国人自己的青霉素(盘尼西林),在战火纷飞、满目疮痍的华夏大地上拯救了无数生命,中国也进而成为世界上率先制造出盘尼西林的7个国家之一。

20世纪30年代,我国土壤学研究的奠基人黄瑞采放弃了在美国攻读博士学位的机会毅然返回祖国,在南农任教。他先后讲授过水土保持学、气象学、土壤学、肥料学、土壤地理学等12门课程,亲自编写出土壤学、区域土壤学等7种教材。50年代时,全国缺乏统一的土壤学教材,黄瑞采勇挑重担,经过2年的努力,于1958年编写出版了《土壤学——土壤学基础及土类各论》。该书受到土壤学界的普遍重视和好评,成为高等院校有关专业师生的重要参考书。

在新中国农业教育事业中,南农无数的农业家、教育家对南农乃至全国农科的贡献至今仍历历在目。

巍巍学府,百年求索,1952年,中国小麦之父金善宝在美国学成后毅然归国,执教于南京农学院(南京农业大学前身),他一生醉心于小麦育种研究,把春小麦新品种选育的时间从十年左右缩短到三四年。在资源极其匮乏的新中国成立之初,他选育的良种小麦养活了数以亿计的中国人。

强大的师资队伍是南农迈进世界一流大学的指航灯。多年来,南农大力实施人才强校战略,拥有了一支结构合理、学术精湛、锐意创新的师资英才队伍。南农现有教职员工2700余人,其中博士生导师340人、中国工程院院士2名、国家及部级有突出贡献中青年专家39人、“长江学者”和“千人计划”专家10人、教育部创新团队3个、国家教学名师2人,获国家杰出青年科学基金13人,入选国家其他各类人才工程和人才计划100余人次。建有“国家大学生文化素质教育基地”、“国家理科基础科学研究与教学人才培养基地”、“国家生命科学与技术人才培养基地”、植物生产类国家级实验教学中心和动物科学类国家级实验教学中心,是首批通过全国高校本科教学工作优秀评价的大学之一。

“诚朴勤仁”的校训伴随着南农人栉风沐雨走过百十年华,诚信做人、诚实做事,求真求善、质朴敦厚,勤敏砺学、持之以恒,心系苍生、仁爱天下。教育贵于熏习,一代代南农学子在此传承发扬。时至今日,南农学子朴实与勤劳的校风在岁月的涤荡中尤显不凡。

育人为本、德育为先,能力为重、全面发展。南农努力培养能够承担社会责任、推动时代进步、满足经济社会发展需要的高素质创新型人才。南农毕业生中,既有像“北大荒七君子”一样长期扎根农业生产第一线的基层工作者,也有数以万计的农业科学家、农业教育家、优秀的企业精英和行政管理专家。南农先后于1999年、2007年两次通过全国高校本科教学工作优秀评估,51位两院院士曾在这里学习或工作过,南农毕业生遍布祖国乃至世界的各个领域。主楼的青瓦飞檐,梧桐的苍翠遒劲,无一不见证了南农莘莘学子的风华与青春。

秉承传统 走向国际

10月20日,南农第七届国际文化节在学校中央路开幕。徐翔副校长在致辞中表示,国际文化节的创办源于南农致力于创建世界一流农业大学的总体战略,它为在校的中外学生提供了一个展示才华、宣传国家历史和文化的平台,使得更多来自不同国家地区、宗教和文化背景的南农人进一步加深彼此间的融合、理解与互动交流,她表示,本届国际文化节将历时近两个月,而选择在10月20日的校庆日举办国际文化节,有着深远的意义,回顾历史发展的长河,自金陵大学农科创办之日起,学校的发展就一直得益于国际交流与合作,当时与康奈尔大学的合作更是堪称典范。我们有理由相信,有着百十年办学历史的南农,在建设世界一流农业大学的未来征程中,必将焕发出新的活力与生机。

从三江师范学堂“中学为体,西学为用”的思想到南农加强国际间的合作,百余年来,南农秉承传统,国际交流日趋活跃,国际化程度不断提高。近年来,南农先后与30多个国家和地区的150多所高校、研究机构建立了学生联合培养、学术交流和科研合作关系,开展了中美本科“1+2+1”、中澳本科“2+2双学位”、中法和中英“硕士双学位”等中外合作办学项目。建有“中美食品安全与质量联合研究中心”、“南京农业大学—康奈尔大学国际技术转移中心”、“猪链球菌病诊断国际参考实验室”等多个国际合作平台。2007年成为教育部“接受中国政府奖学金来华留学生院校”,2008年成为全国首批“教育援外基地”,2012年获批建设全球首个农业特色孔子学院。2013年起,学校倡议并成功举办了2届“世界农业奖”评选及颁奖活动,周光宏校长当选全球农业与生命科学高等教育协会联盟(GCHERA)副主席。

追求真理 学术无疆

一直以来,南农都坚持“顶天立地”的科技战略,瞄准世界农业科技的前沿,面向国家战略和区域发展重大需求,积极开展基础研究和高新技术研究,不断加强应用研究和成果转化。目前,南农建有“作物遗传与种质创新国家重点实验室”、“国家肉品质量安全控制工程技术研究中心”、“国家信息农业工程技术中心”、“国家大豆改良中心”、“农业部综合性实验室”、“农村土地资源利用与整治国家地方联合工程研究中心”、“绿色农药创制与应用技术国家地方联合工程研究中心”等62个国家及部省级科研平台。在作物遗传育种、植物保护、农业资源环境、动物生产与疾病控制、信息农业、设施农业、现代园艺、农产品加工与质量安全、农业经济管理、土地资源管理、中华农业文明研究等方面取得了数以千计的科研成果,“十一五”以来,学校到位科研经费达25亿元,获国家及部省级科技成果奖100余项,其中作为第一完成单位获得国家科技进步一等奖1项、二等奖7项、技术发明奖二等奖2项,成果丰硕、催人奋进。

从古至今,“农”字经历了漫长的演变过程,唯独不变的是与“农”执手相伴之人的艰辛与付出。国家梨产业研发中心主任、学科带头人张绍铃教授,从事梨产业研究近50年来,他经常吃住在试验田,观察梨树的每一个细节变化。一分耕耘一分收获,2012年,张绍铃及其课题组完成了世界上首个“砀山酥梨”的全基因组序列图谱,这不仅为其他梨品种的生物学研究积累了良好的数据基础,同时也为开展蔷薇科果树的比较基因组学、系统进化以及基础生物学研究提供了宝贵的信息资源。

盖钧镒院士及其团队历经千辛万苦,终于找到两份具有大豆罕见不育基因的种质材料,为大豆“杂交”提供了极大的可能,创造出一批优异种质。

万建民教授及其团队经过十多年努力,攻克水稻条纹叶枯病,让长江流域5000多万亩粳稻摆脱水稻“癌魔”侵扰。在此基础上选育的抗条纹叶枯病高产优质水稻新品种,实现了南方粳稻区的快速应用,累计推广1.36亿亩次,创造社会效益190.14亿元。

2005年7月,四川人感染猪链球菌病疫情暴发,陆承平教授及其团队依靠自行研发的猪链球菌病防控技术与应用成果及时发现并控制了疫情。

一代代南农人,恪守诚信做人、朴实做事、勤学近知、力行近仁的准则,形成了崇尚学术、追求真理的校园文化。在今天这样物欲横流的社会,这些宁静致远、淡泊名利的人,是中国学术的真正希望。

曹卫星是为人熟知的江苏省副省长,但鲜为人知的是,作为副省长的他其实还有另一个重要身份——南农大教授。1994年,曹卫星放弃国外优厚待遇回到母校,从兴建实验室开始,带领团队研究“基于模型的精确作物管理技术”,这项技术通过定量分析和数字化表达,教会农民在种田的过程中借助科技的力量达到“缺什么补什么”的目的。目前,该项目已在江苏各水稻、小麦、棉花和油菜主产区示范推广,产生直接经济效益近5亿元。

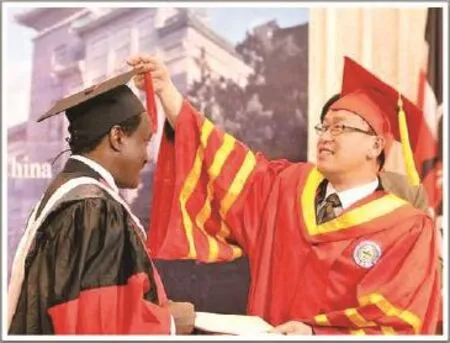

授予肯尼亚副总统穆西约卡名誉博士学位。

学之大者 为国为民

大学农业教育要服务于农业、农村和农民是大势之必然。近几年来,学校坚持把握科研重点与服务“三农”相结合,情系三农、怀远天下。作为我国最早成立的农业院校之一,南农的成长不仅与时代和社会的变革息息相关,也与我国农业推广事业的发展同步。南农是全国首批试点建设新农村发展研究院的高校之一,坚持“以服务求支持、以贡献求发展”的思路,立足江苏、服务南方、辐射全国,创新校地、校企合作模式,构建了专家工作站、技术转移中心、综合服务基地等全方位社会服务体系,创建了“科技大篷车”、“百名教授兴百村”等科技服务农村品牌,创造了巨大的社会效益和经济效益,多次被评为国家科教兴农先进单位。

为发展农业科技,实现农业现代化,帮助农村农民脱贫致富,南京农大砥砺奋进,无数师生在这里薪火相传,作出了卓越贡献。无论是新中国成立前后“南大2419”小麦的研究与推广,还是获得国家科技进步一等奖的水稻新品种的选育,都体现了南农人高度的社会责任感。

曹卫星教授团队长期专注于作物生理生态及作物智能管理领域的研究,其团队关于农作物生长预测和调控现代技术研发成果,在江苏全省及安徽、浙江、河南、山东、河北等多个省份的农区进行了试验示范和推广应用,该项技术成果不仅可以节省肥料等资源,也可以提高粮食产量;不仅可以为农户提供微观的农作指导,也可以针对全球的气候变化,模拟、预测出作物在不同地区、不同环境下的生长情况,对促进农业产业管理的信息化和现代化发展做出了积极贡献。

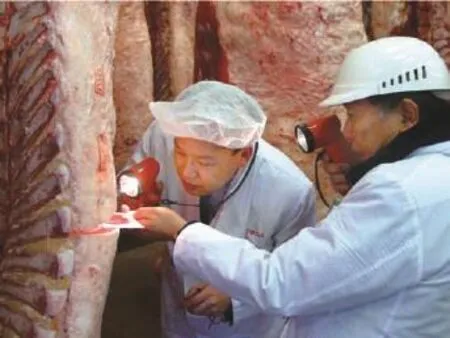

周光宏教授团队与雨润、苏食等国内知名企业合作研发“冷却肉品质控制关键技术及装备创新与应用”,该项目技术和装备在30多家企业已得到了转化应用,取得了显著的经济效益和社会效益。

南农还拥有一批长期关注农村、农业和农民的人文社科研究队伍,曲福田教授团队长期关注并服务于解决全国农村土地问题,对农村土地问题提出的政策建议还受到了中央领导关注,对国家宏观调控政策制定产生了直接影响。南农通过与企业、政府的协同创新,瞄准粮食安全、菜篮子工程、有害生物防治、固体废弃物资源化利用等关系国计民生的课题,依托科研平台优势,与兄弟院校、科研院所积极合作,承担多项“973”和“863”课题,产学研合作累计创造经济效益和社会效益500多亿元。同时,“十二五”期间,南农人致力于转变农业经济的发展方式,立足发展现代农业、大力加强科技创新,为中国农业现代化建设和江苏省“两个率先”的战略部署而笃行不辍。

南京农业大学的科研实验现场。

1929年,时任金陵大学农经系主任的卜凯(JohnL.Buck)教授历时4年,组织了覆盖22个省、168个样本点、38256个农户的大规模农村调查,写成《中国农家经济》和《中国土地利用》等文献,成为国际学术界研究中国农业、农民和农村经济的经典。

为了指导淮黑猪的养殖和产业发展,保护地方猪种资源,南农大黄瑞华教授的一个团队在淮安驻扎了20余年,研究团队更新了一批又一批。回想起这段岁月,黄瑞华只是淡淡一笑:“我们的无偿付出只是为了农民兄弟能掌握更好的技术,享受更好的资源,生活能富裕起来。”

被称为“南方葡萄第一人”的陶建敏教授担任了多个葡萄种植合作社的技术指导,他常带着一把自制修枝剪就深入到农村对种植户进行技术指导。由于他做的剪刀修剪方便,便于操作,深受果农欢迎,他便每次多做几把随身带着送给果农。

在农民们看来,南农大人是他们的保护神,哪里有南农大人,哪里就一定洒满丰收的喜悦。一天上午,山东省单县7个乡镇55名农民自发组成的腰鼓队,专程来到南京农业大学,喜气洋洋地打了半小时左右的腰鼓,并送上一面锦旗,感谢南农大研制的新型肥料有效攻克连作土传枯萎病的世界性难题,帮助他们的山药、花生等增收。

近年来,南农提出以“建设世界一流农业大学”为发展目标的“1235”发展战略,可谓相时而动、与时俱进,这不仅是南农发展史上的重要里程碑,更是南农人为强盛国家、复兴民族、发展现代农业所挑起的历史担当。

2012年,南农迎来了建校110周年华诞,时任国务院总理温家宝为校庆题词:“知国情、懂农民、育人才、兴农业”,周光宏校长说,南农人将深刻领会温家宝总理为110年校庆题词的精神,以建设世界一流农业大学为发展目标,以世界一流、中国特色、南农品质的有机结合为发展理念,以人才强校为根本、学科建设为主线、教育质量为生命、科技创新为动力、服务社会为己任、文化传承为使命,共同谱写发展、改革、特色、和谐、奋进五大篇章,为我国经济建设和社会发展再做新的更大的贡献,再创学校新的辉煌。他说:“我们相信在2020年前后,建设世界一流农业大学的目标一定能够实现!”

112年的沧海桑田,112年的励精求治,作为中国高等农业教育的开创者,南京农业大学已走过了光辉的112年。站在新的历史起点上,南京农业大学正秉承百年传统,向着世界一流大学努力迈进,为我国经济建设和社会发展再添新图。

——庆祝南京农业大学建校120周年