农业科技园区:面向全产业链增值的集群服务

文|卢凤君 中国农业大学经济管理学院

农业科技园区:面向全产业链增值的集群服务

文|卢凤君 中国农业大学经济管理学院

发展农业科技园区的首要问题是加深对园区的认识,改善农业科技园区创新的环境条件,全产业链运营农业科技园区创新的立体平台,制订农业科技园区创新战略,以各种要素聚集来促进农业科技园区的快速发展。

园区产业链的聚集

近年来,农业企业的全产业链运营发展势头迅猛,各大农企纷纷涉足农业上、下游各产业环节,以分散风险获得整体产业链的价值增值。值得注意的是,农业上游产业资金周转率低,投资成本高、风险大,企业向上游产业拓展往往会导致亏损。

此外,当产业链的每个环节都追求利润最大化时,就不能有效提升产业链价值的最大化。为什么会出现这样的情形呢?因为追求剩余价值最大化,必然导致价值割裂,不能发挥产业链价值的整体效能。中国农业现代化路程之所以艰难,就在于大多数产业环节只能追求剩余价值最大化,比如一些种养殖环节就比较适宜于家庭农场、种植大户经营,“今年亏了,明年赚”,是可持续的。而如若将这些环节企业化,追求每个环节的利润最大化,面临自然灾害等风险,有些企业是难以为继的。进一步地讲,农业全产业链的发展改变不能单独依靠某个环节的调整。以蔬菜产业为例,实践证明,蔬菜价格不稳定的问题,并不能单单通过从减少流通环节而得到轻易解决,而是需要整个产业链各环节的协同。

价值是需求的满足,如果农业全产业链每个环节都追求的是价值的最大化,各个环节都能得到价值的认同,那么整个产业链才能最优化。中国很多好的农产品都有此类问题,如东北大米为什么价格相对便宜,就是因为产业链环节内部缺乏这种价值认同,这最终就体现在市场价值偏低上。

农业科技园区是发展农业全产业链的重要载体,那么为什么一些园区难以实现盈利?这正是因为产业链环节之间没有形成认同、产生联系,关键产业环节没有发挥杠杆效应,没有形成生态网络,难以实现产业增值。由于没有产生相互之间的联系,园区各主体对信息的搜集、交流和价值再生是不及时、不准确的,而且难以掌握整个产业链的信息。由此,农业科技园区应从战略上充分重视建立各产业环节之间的企业联系。

以上种种,是我们对园区的认识和考核系统出了问题。现有园区产业主体、项目之间的关系不是乘积关系,而是线性关系,甚至是绝缘型的线段关系,这种关系会使园区的功能趋零。园区产业的选择与规划应当是采用归一化层级的系统方法,使得每个主体和每个项目都具有层级的关系,从而使得产业内部迸发出乘积、幂积、非线性关系的杠杆聚集效应。

对农业科技园区创新目标的认识

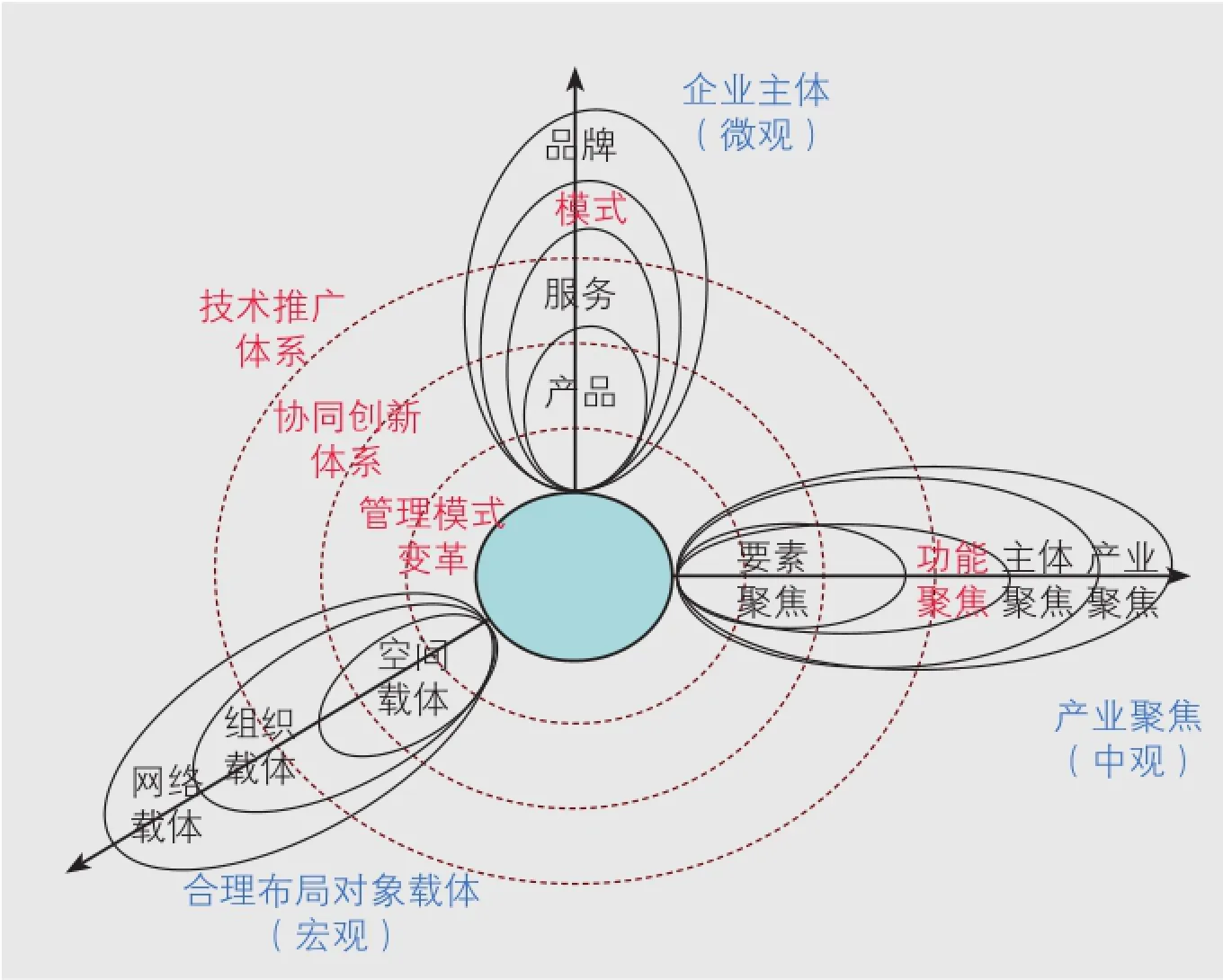

宏观:合理布局对象载体

农业科技园区合理布局首先面对的是载体问题,这包括空间载体、组织载体和网络载体。早期的农业科技园区是在空间载体上聚集一些要素,随之发展到利用组织载体聚集了一些科技示范、技术扩散等功能。进入互联网新时代,网络成为园区发展的又一重要载体。笔者认为,在“一城两区百园”工程中北京农科城最重要的功能就是承担网络信息服务职能,这将是国家级农业科技园区最重要的网络载体,将会大大降低空间距离、时间距离和社会距离等三大距离的限制,减少信息不对称,推进全国农业“一盘棋”。

解决信息不对称的问题,关键在于缩短社会距离。农产品交易从农贸市场的现货交易发展到农产品流通环节逐渐增加,不断延长生产者和消费者之间的距离,这种状况是不可持续的,所以必须要重构一个平台,缩短他们之间的距离,减小交易成本。这个平台不能是链式的,而只能是“圆”的。毫无疑问,这个“圆”的平台就是网络平台,通过网络平台产生的信息共享,缩短农产品从优质产区到销区之间的社会距离——让城里人直接感受到生产者的产品,让生产者直接体验到城里人的需求,从而完成“低”等级的信息循环。未来互联网时代,农业将走进生活,生活将改写农业发展,这将打破园区地理空间,创建以信息网络为核心的园区组织结构重建模式,形成基于网络构建组织,组织选择空间的逆向思维格局。在互联网时代,商业模式会随着商业思维的改变而改变。“生活”在城市和农村之间的人们应当是无社会距离的,这样才会解决“买难、卖难”的问题,这可以使得高品质的农产品价格偏低的症结迎刃而解。

多维聚集调优农业科技园区创新的环境条件

“科技引领产业集成创新”主题的系统认识

中观:产业聚集

农业科技园区的聚集首先是要素的聚集,其次是功能的聚集,进而是引入主体聚集,最终形成产业聚集,它们之间是相辅相成的。只有聚集才能整合,整合才能促进创新创业。工业高新经济园区正是依靠聚集产生了创新效应,而农业很难,农业生产空间是疏散的,聚集的成本是很大的,农业科技园区只有通过加工、物流才能形成聚集。聚集程度不同,梯次效应就不同,进而产生势差,势差大了是不做“功”的,就如水从高处往下流是不做功一样,势差越大园区聚集效应越差。因此,在园区规划建设时应努力减小要素之间、功能之间、主体之间、产业之间的势差。

微观:企业主体

从微观层次来看,农业科技园区的主体是企业,企业业务包括产品生产、提供服务、创造商业模式和打造品牌等。当前,发展较好的农业科技园区主要靠品牌推广和商业模式创新,因此,园区企业获得长足发展必须做好这三件事:产品、创新和服务,推进农业产业向服务业转化,可以实现一二三产业的融合。

园区也要从平台提供向服务型转化,这需要从三方面努力:一是管理模式变革。二是建设协同创新体系,这需要建立一个园区区域的网联体系。三是变革技术推广体系。由“引进”技术转变为“选择”技术,融入园区的技术序曲体系、适合园区技术标准,这是由园区建设的系统化要求决定的。

打造多维聚集体系,优化农业科技园区创新的环境条件

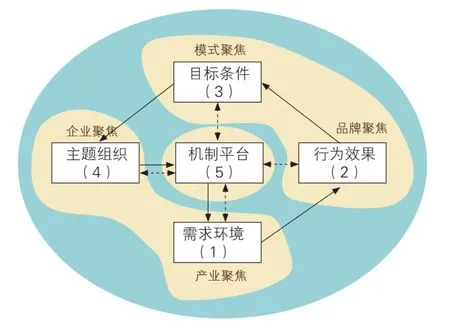

农业科技园区聚集要件是影响园区创新创业的重要环境条件,可通过基于需求环境的产业聚集,基于行为效果的品牌聚集,基于目标条件的模式聚集,基于主体组织的企业聚集和基于机制平台的功能聚集改善调优园区创新创业环境。评价一个农业科技园区的好坏,差别就在于是否形成了内在有序的集聚。

全产业链运营,打造农业科技园区创新的立体平台

农业科技园区创新平台是立体的,它包括三个维度的协同聚合:纵向是从中央到地方的立体维度或者层级维;横向是产业链的上游、中游到下游,这是一个链条维度;最后,从龙头、集群、平台到现代服务业,这是园区的一个功能维。在功能维中,必须以龙头企业为起点,小企业是很难做成平台的。一个企业一味的只做“种养加”某个环节是没有出路的,不如把财富、经验积累起来,投入到现代服务业的平台建设体系中来,未来发展才更具潜力。

全链运营打造农业科技园区创新的立体平台

农业科技园区创新的四个战略突破和十二个结合定律

四个突破中首先是要在园区的定位上进行突破。园区定位要实现近期远期、局部整体、直接间接三个结合。而现在的园区的定位一般重在近期、局部、直接目标的实现,而常忽略对长远、整体、间接目标的关照,如果园区能做到这三个结合,就一定能够占据所在农业细分领域的至高点。

其次是路径的突破,也要做到三个结合:主辅结合(主价值和辅助价值结合)、蓝红结合(蓝海战略和红海战略结合)、虚实结合(虚拟经济和实体经济结合)。现在主体价值领域一般是大众化的、不挣钱的,而辅价值领域却越来越受到关注得到开发,且更具投资潜力。比如玉米将来产生高效益的方面可能不在于玉米本身的价值开发,而是对秸秆或者玉米芯的开发利用,现在一些研究成果已经实现了玉米纤维制作矿泉水瓶或衣服等。在某些事关核心竞争力、能促进未来发展的方面一定要开辟蓝海,主动积极创新,做别人想不到的。比如在虚拟经济和实体经济的结合方面,发展体验经济就很重要,因为服务是未来最需要的。

再次,是在园区发展的抓手方面,要做到稀缺富有结合、信任信用结合、机械有机结合。展开来说,未来农业最富有的是哪类人才?最稀缺的是哪类人才?笔者认为,最稀缺的是集能力与技术于一身的中等型人才,最富有的是知识型人才。信任信用结合,涉农领域,信任是极其重要的,这也是工业思维、城市思维很难做成功农业项目的一个重要原因。农业是以信任为基础,小范围的信任链接起来才是信用。举个例子,包头商业银行小额贷款实现的基础就是“人盯人”,所以它发展的规模很大。但是信任链接成信用是有规模限制的,如东北农户贷款的联保制度,如果小于三个大户联保则信任难以保证信用,而多于九个大户联保就难以被监管,容易滥竽充数,那么,五个大户做联保被证明是最优规模。所以说,从信任到信用是有半径的。现在一些园区规划中很多产业、主体等要素都是拼凑的、机械地联合在一起。园区要素应当是有机的结合,园区建设的实质过程应是:构建一个对象载体,在此之上建成一个价值、资本载体,最终形成具有生命力的组织。此外,现在的一些规划战略大多是针对成熟或者成长后期的企业来设计的,不是基于园区发展的全生命过程,这是有问题的。

最后是对园区链接的整合,要做到势-场结合、能-流结合、以及价值-功效结合。借助于物理学势和场的概念,对园区内部要件的链接会有更深刻的理解,即园区产业、主体、项目等内部要素之间的层次形成“势能”,使得园区产生非线性结合的聚合效应,但这只是初步的链接,更为高级的链接是形成“场能”,即塑造大环境影响园区内部主体行为。在能和流的结合中,能量是一种资源能、植入能、共生能,今天农业现代化后的产品大都是植入能很高,自然能低,共生能不足,在走向生态农业时必须对此深入研究;其次是流,流包括有思想流、意识流、物质流、价值流、资金流、信息流等等,在园区流的链接中,要注意流效问题,即降低流阻,加快流速。最后,园区的链接还应做到价值和功效的结合。

促进农业科技园区创新的基本聚集

促进农业科技园区创新的资本聚集

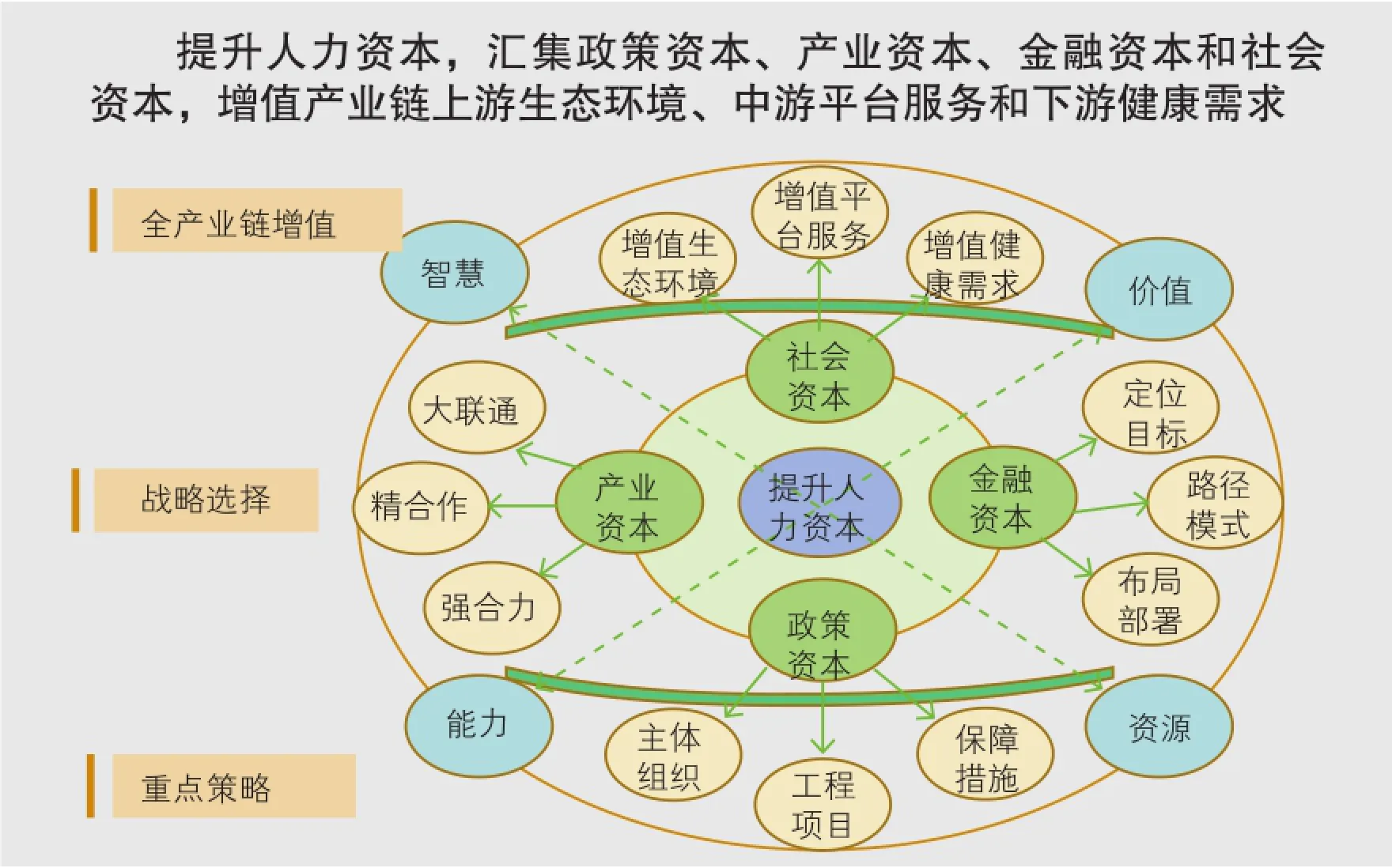

无论是小到园区的发展还是大到农业的发展,核心任务都是提高人力资本,以此汇聚政策资本、产业资本、金融资本和社会资本,通过产业链上游生态环境、中游平台服务和下游健康需求的等级环节增值,最终实现全产业链增值。

在这一过程之中,最缺的不是技术创新而是知识融合创新。如果没有知识融合创新,协同创新就会相当困难。中国现代农业产业在知识体系创新方面仍然不足,知识转移不能与技术转移有机结合,对园区发展、农业发展的认识还存在一定混乱,所以必须要在知识体系创新上狠下功夫。未来的涉农产业,能够独领风骚的只有一、两家龙头企业,剩下的一部分小企业可以参与到合作中,而更多的小企业则会被“资源化”。未来商业模式是更为残酷的,企业要么是做大做强,要么是做专做精,什么都想涉及是没有希望的。

注:本文由本刊记者周蓉根据作者在“创新五方谈”论坛录音整理