洛特曼文化符号学视角下的舞蹈身体语言探析

——以文山州马关县苗族芦笙舞蹈为个案

袁杰雄

(云南艺术学院 舞蹈学院,云南 昆明 650500)

洛特曼文化符号学视角下的舞蹈身体语言探析

——以文山州马关县苗族芦笙舞蹈为个案

袁杰雄

(云南艺术学院 舞蹈学院,云南 昆明 650500)

洛特曼文化符号学是研究文化符号的科学,符号的用途是表达意义。舞蹈作为一种文化现象,舞蹈身体语言有着审美表意功能,“舞蹈语言符号”的提出就是研究如何运用舞蹈身体语言表达意义。洛特曼文化符号学中,文本是一个动态的概念,是整体功能和整体意义的载体。文章从舞蹈语言符号、舞蹈文本结合马关县苗族芦笙舞蹈进行论述,试图揭示马关县苗族芦笙舞蹈在符号信息生成、保存、传递背后隐藏的文化内涵与文化共相。

舞蹈语言符号;文化符号学;芦笙舞蹈;文本

尤里·米哈伊洛维奇·洛特曼(Ю·M·ЛoтMaH)是苏联塔尔图著名的符号学家、文艺符号学家、文学理论家,并率先创立文艺符号学理论,他的研究范围涉及诗歌、戏剧、电影、绘画等艺术领域,后将符号学理论运用于民族文化的研究,产生了享誉世界的文化符号学。洛特曼在构建自己的文化符号学理论过程中,不仅吸收了索绪尔结构主义语言学与皮尔斯的逻辑分析哲学,还借鉴西方结构主义与俄国形式主义诗学研究传统和实证主义方法等理论,创造性地提出了艺术文本理论、符号域等理论概念,把语言与功能、艺术与生活、结构与意义的关系结合起来研究文化现象,并将艺术文本中的文化现象作为文化符号学研究的重点进行系统阐述。“符号是携带意义的感知,意义必须用符号才能表达,符号的用途是表达意义”。[1]7“符号所表现的不是事物,而是文化内涵,事物只能通过交际空间赋予它的文化底蕴才能被认识;符号学是人类文化的元语言,因此,符号学研究的主要对象应是文化”。[2]169因此符号学被誉为研究符号意义的科学,文化符号学则是研究文化意义的科学。在洛特曼的文化符号学中,文本理论被称为研究艺术符号的钥匙,普遍地运用于艺术领域。民族舞蹈的形态韵律特征,绝不仅仅是一种表象形式,其中蕴积着一个民族深厚的文化内涵,可以说,是每个民族表达感情的特有方式。本文以洛特曼文化符号学理论为研究视角,将舞蹈身体语言研究与其理论结合,并以马关苗族芦笙舞蹈为研究个案,试图了解在特定的文化语境中,马关苗族芦笙舞蹈文本怎样实现在交际模式下的传递功能、生成功能以及记忆功能。

一、文化符号学与马关苗族芦笙舞蹈身体语言

舞蹈作为人类最早产生的文化现象之一,是特定的文化空间形成的特定的文化形态。舞蹈艺术的特殊性,远在原始社会时期就已形成。在无语言只能靠声音、手势、动作表达原始思想感情的时代,原始人通过模拟与实践学习生存的经验时,表情、手势、动作等就已具有表征身体文化的特征,也即表达意义。故文化符号学天生就与舞蹈艺术结缘。正如卡西尔所言:“人不再生活在一个单纯的物理世界宇宙之中,而是生活在一个符号世界里。语言、神话、艺术和宗教组成了这个世界,他们共同编织了人类经验的符号之网”。[3]24舞蹈艺术作为编织人类文化符号之网的一部分,同样具有交流情感、传递信息的功能,它犹如一个巨型的信息发生器,在保存和传递信息的过程中,又不断地生成新的信息,而被一个民族一代一代地、经久不衰地承传下来。马关苗族芦笙舞蹈作为集体智慧的文化必然具有记忆、存储和创造生成信息的功能,其舞蹈身体语言符号的形成就会与特定的生存环境、生产方式、生活习俗、意识形态等息息相关,形成表达不同意义的舞蹈语言符号。

在苗族文化中,芦笙以它独特的功能和作用起着举足轻重的作用而又踞于构成苗族文化的其他组成部分之首,使得芦笙文化似乎代表了苗族文化,成为苗族文化的符号和象征。[4]在马关苗族人民心中,最早吹芦笙是作为苗族文字的拼音进行使用,后来慢慢发展,成为祭祀祖先、教育后代、缅怀死者、歌颂英雄等相对固定的曲调内容和吹奏顺序,同时伴随着不同跳法、程序的芦笙舞蹈,可谓乐舞相间。早在明代《南诏野史》记载有:“每岁孟春跳月,男吹芦笙,女振铃唱合,并肩舞蹈,终日不倦”,乾隆《开化府志》记载:“送葬,女婿吹芦笙,跳舞尸前”,说明苗族芦笙舞蹈普遍应用于丧葬、祭祀礼仪活动以及喜庆活动中,可见其盛行程度。马关苗族人民自古就有句俗话:“听见芦笙响,苗家脚板痒”。如今,马关苗族芦笙乐舞分为三大类:祭祀性乐舞、娱乐性乐舞、竞技性乐舞,根据芦笙曲调、表演场合的不同,芦笙舞蹈的跳法、表现形式存在很大区别。如丧葬活动中的《指路调》,从场面的布置,道具的配备,氛围的烘托都有一套严格的要求,在芦笙曲调的伴奏下,舞蹈也随之开始,曲调时而低沉浑厚、时而欢快明亮;舞蹈动作语言时而缓慢沉重、时而敏捷矫健,舞蹈体态造型以屈膝、拱背、作揖为主,表情深沉、忧郁,使在场的懂得芦笙语言和舞蹈意义的人,无论男女老少都会产生情感共鸣而痛哭流涕。

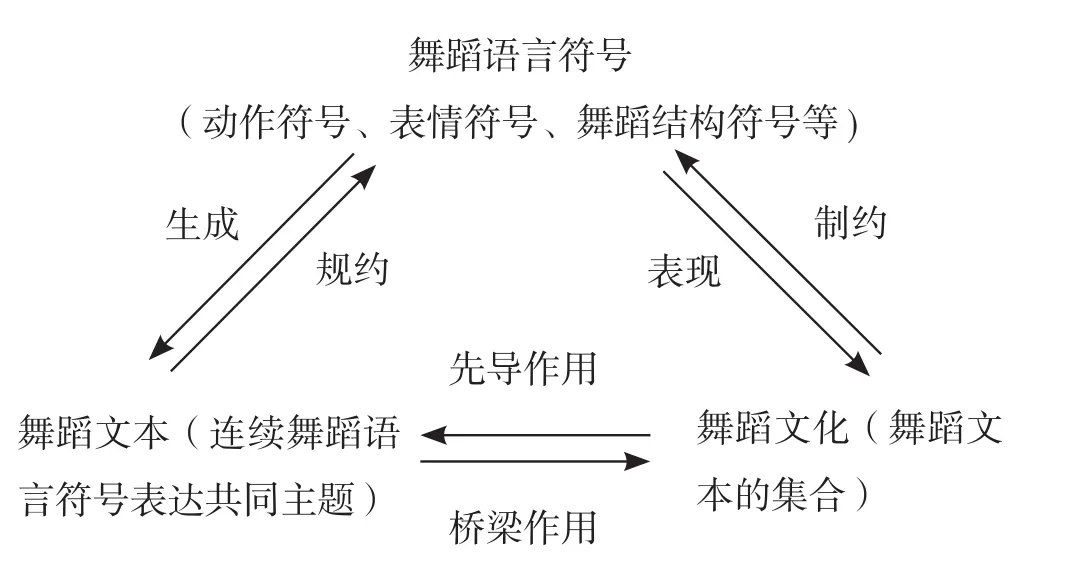

马关苗族芦笙舞蹈身体语言有其独特的存在与呈现方式,是民族集体文化记忆在特定的文化空间中的保存和传递,并在现在和未来的不断发展中生成新的代表特定时代的信息。舞蹈身体语言的形成有其任意性又有其理据性,“他们均以一种身体直观的物理形态陈述着内隐的观念意识、思想情感和文化事实,以身体占有空间的形式使动作具有了意义,完成了模仿的符号化过程,这一动力定型的过程中,不断的重复强化了动作的形式感和象征义,并最终使之规范,形成符号”。[5]在马关芦笙舞蹈语言符号的形成过程中,首先是对特定舞蹈语言动作进行意义的分析,动力定型,如动作符号、表情符号、舞蹈结构符号(包括队形、场地的变化)、音乐符号、服饰符号等都是舞蹈符号构成的层级要素,以表达特定的意义形成舞蹈语言符号;在对舞蹈语言符号进行整体把握的同时,各层级要素相互作用形成符号系统,并进行结构—功能的建构,表达意义,逐步确定其动态规格,即形成舞蹈文本;在将舞蹈语言固定之后,经过集体规约、集体记忆形成以象征的形式显现,最后在特定的历史中这种舞蹈语言的设计样本经过时代的检验成为一个人群行为所依据的内在指针,形成一个民族特有的舞蹈文化。如图1:

图1 舞蹈语言符号三角关系

同样,马关苗族芦笙舞蹈在生成、保存、传递的过程中也是遵循着此种规律,舞蹈语言符号生成舞蹈文本,舞蹈文本形成舞蹈文化,可以说舞蹈文本在其中起着重要的桥梁作用,连接着舞蹈语言符号通向舞蹈文化。

二、马关苗族芦笙舞蹈语言符号系统文本理论

(一)文本概念阐释

文本是洛特曼文化符号学的核心范畴,文本概念在洛特曼文化符号学中不是固定不变的,而是存在着一个内在的演化过程。“文本”从词源上看来自拉丁语“编织”(texere),即文本是语言的编织物。同样,罗兰·巴特从结构主义文论观出发,认为文本乃是一种语言的编织物。托马舍夫斯基在作品与文本关系上提出“文本就是作品的表达系统”,并认为“艺术作品的本质不在于具体表达的特性上,而在于将表达结合成为某些统一体,在于词语材料的艺术构成”。[6]77-84洛特曼在其《结构诗学讲义》中将文本界定为“用语言表达的各种结构关系的总和”。[7]18在《艺术文本的结构》中洛特曼指出,“在某种程度上,文本就是整体的符号,一般语言文本中的所有单个的符号都是位于文本层次之下的构成要素”。[8]34在《文本类型学》中说道:“一个文本是一个离散的信息,……一个文本有开端、结尾和确定的内部组织。按定义,每一文本内均有其固定的内部结构”。[9]83-85由此推出,从确定某一对象为文本时,文本就形成了一个有组织的符号系统。因此,某一民族舞蹈文本的生成,是由不同层级的舞蹈语言符号系统共同完成的,在特定的语境下,由各个不同的舞蹈语言符号相互编织形成的结构关系来表达意义。

同样,反映在马关苗族芦笙舞蹈中,如《入殓调》中,芦笙曲调是一种文本符号,舞蹈时动作和表情的呈现是一种文本符号,舞蹈中表现出来的行为规范、社会习俗是一种文本符号,道具、服装、背景是一种文本符号,这些都形成了一个综合的整体的文本符号结构系统,并严格按照丧葬活动的各道礼仪程序进行。在马关芦笙舞蹈中最为典型的是《织麻布歌》,其中芦笙舞蹈动作来自他们的生活劳作——织麻布,我们将其视为一个文本,这一文本则由不同的舞蹈语言符号编织而成,以表达共同的主题。如手握芦笙在胸前翻转表示搓麻、半蹲向前抻脚表示纺麻、半蹲侧面抻脚向左右摆动表示滚麻,这些都可以看作织麻布芦笙舞蹈语言符号系统的具体实现形式,也即洛特曼所说的组成艺术文本的物质材料。舞蹈艺术文本结构就是这些舞蹈语言符号的组合,这是客观存在物,但我们对其进行具体表现时,更重要的是寻找表现舞蹈身体语言的内部结构的关系系统,找出舞蹈身体语言符号系统内在本质性的,影响其存在形式、结构形态、生成方式的各种舞蹈艺术文本的信息生成机制。

(二)文本功能

在洛特曼文化符号学中,把文本看作文化的基本单位和重要的构成要素。洛特曼将文本定义为:“文本是整体意义和整体功能的携带者(假如区分出文化研究者和文化携带者,那么从前者看文本是整体功能的携带者,而从后者的立场看,则是整体意义的携带者)。从这个意义上讲,文本可以看做是文化的第一要素”。[10]507舞蹈艺术文本在其生成的过程中,既可以看作由各种舞蹈语言符号系统的层级体系构成,又可以作为舞蹈艺术文本与其他文本(音乐、服饰)功能的集合,还可以看作是产生这些文本的某种结构总和。

洛特曼认为文本具有三个功能:信息传递功能、信息生成功能和信息记忆功能。这里要涉及到“代码”问题。日本符号学家池上嘉彦认为:“如果想正确地达到传达的目的,构成讯息的符号和意义,就必须遵从使收讯者(即接收者)也能理解共同的规定,而不是由发讯者单方随意制定,这种规定就叫作‘代码’”。[11]26同样,舞蹈在交际过程中都会受到不同程度的代码规约,它就像我们日常生活中所使用的语言一样,有着固定的语法、语用意义,倘若某人不遵循此种规约,那么信息的交流就会受到阻碍。在马关县苗族舞蹈中,“代码”的形成与属于同一文化惯例下的“文化局内人”密切相关,它必须与特定人群的社会习俗、文化规约、审美习惯等社会、文化因素相结合。因此“代码”就具有了很强的文化归属性,我们通常称之为“文化代码”。这种文化代码只有文化局内人才能理解,而对于文化局外人来说,就是一种难解的“文化密码”。

文本第一个功能:信息传递功能。指传达者将信息传递给接受者,在这一过程中,存在着传达者对文本的编码和接受者对文本的解码。要使信息能成功地传递给接受者,那么其双方就应具有共同的解释代码,即“前理解”的运用规则。如在马关苗族丧葬活动《断气调》中,根据芦笙曲调,舞蹈语言表现为缓慢,主要是舞蹈者单独表演(也有双人、三人进行表演),表情忧伤、沮丧,多以正、反转圈,下跪,作揖动作为主,腿部动作呼吸沉重,膝盖始终呈弯曲状,头、背弯曲幅度较大,表达对死者的不舍与无奈。理解舞蹈语言符号意义的人就会因此情景而悲伤,而不理解的人就会对此无法理解,这是因为传达者编码和接受者的解码不完全一致而导致的。

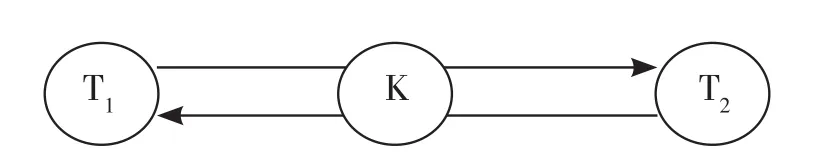

文本的第二个功能:信息生成功能。指文本建立新的信息,表达新的意义。洛特曼将文本视为意义的生成器,他用两个图示进行了阐释:

图2 单一代码下舞蹈语言符号文本信息生成关系

如图2所示,文本T1和文本T2,K为代码,文本T1的编码和文本T2的解码是完全相同,即信息在交际过程中被接受者完整地接收,如马关苗族丧葬活动《指路调》中舞蹈语言多表现在腿部动作上,身体由俯身到直立,再由直立到俯身,转圈的速度快速,并加跺脚、蹲垫后脚,有时还伴有滚芦笙技巧,舞者表情镇定、严肃,以表示驱赶死者路途上占道的其余鬼魂,寓意死者的灵魂在路上一直与生者相伴,不会孤单。对于“文化局内人”来说看到这些舞蹈动作组合就寓意着生者与死者灵魂同在,那么对于“文化局外人”又会产生什么效果呢?如图3:

图3 多种代码下舞蹈语言符号文本信息生成关系

设想T1是马关苗族舞蹈文本,观众在观看或感受的过程中,使用的是不一样的解释代码,如图K1、K2、K3…Kn,这些代码有交叉,有重合,这是因为每一个人由于知识背景、个人经验、审美习惯等的不同,就会产生多样的、多元的舞蹈文本:T¹2、T22、T32,可见同一文本会给予观众不一样的信息(这在舞蹈中体现得尤为明显)。这就是因为代码的不同就会产生新的文本,新的意义。因此洛特曼指出:“文化符号学的主要问题是意义的产生问题”。如丧葬活动《巡逻调》中舞蹈语言反映了古代苗族出征战斗的场面,有武术的成分融合在其中,如跃身拍脚、蹲踢前腿、屈体后滚翻,有时还有些高难度的技巧,舞者在芦笙师的带领下,挥舞着刀棍、长矛(现今大部分场合都拿芦笙代替)进行舞蹈,以表达苗族人民不畏困难,艰苦奋斗的高昂气魄。观众看到这些,同样会因不同的解释代码而产生不一样的理解意义,或驱鬼、或祈福、或逐疫、或缅怀死者等内容都会在观众的理解中产生不一样的舞蹈文本。

文本的记忆功能:在洛特曼看来,“文本不仅是意义的发生器,而且拥有文化记忆机制”。马关苗族芦笙舞蹈在特定语境下同样实现着文本的记忆功能。如丧葬活动中,《断气调》《指路调》《巡逻调》《入殓调》《供牲畜调》《供饭调》《供香纸调》《追忆调》等一直流传至今,芦笙舞蹈在原来基础上增加了技术难度和表达内容,并结合特定语境增加不同的文本意义,同时舞蹈动作也会产生不同程度的变化。如丧葬活动中,我们将《断气调》(GhenxDot Shad)、《指路调》(Ghenx Deut Ged)、《巡逻调》(Ghenx Nzol Draos)、《入殓调》(Ghenx Ruf Cax)、《供牲畜调》(Ghenx Jaob Zhax)、《供饭调》(Ghenx Lais Maod)、《供香纸调》(Ghenx Hleud Xangb Ndeud)、《追忆调》(Ngoux Ghuak Ghenx)等看作丧葬仪式的各个层级文本,将丧葬仪式各部分作为其文本的集合。马关苗族人民认为,按照程序吹奏和与之对应的舞蹈动作相结合,意味着将死者顺利送到老祖宗身边团聚。

马关苗族芦笙舞蹈总体动作概括为:移、跨、转、立、踢、钗、勾、翻、蹬、蹲、旋、屈、踩、侧、弹、拍、击、揽等。动作表现或端庄肃穆,或节奏紧凑,或轻巧明快,或沉重缓急,或活跃敏捷,都视场所与适用的不同而有着不同的表现方式。[12]239这些都是文本记忆功能作用下形成的相对固定意义的解释,并被当地人不断地增加新的表现内容和表现形式。

综上,我们研究马关苗族芦笙舞蹈其实就是研究各个层级文本的组成结构和关系,这些层级文本就是构成马关苗族文化的要素。洛特曼文化符号学研究就是“以大量的具体的文化文本为分析对象,由表及里、由浅入深,层层深入地深掘文本内涵和运作规律”。[13]78对于马关苗族芦笙舞蹈文化的研究同样可以进行细致的符号学描述和文本分析,从中找出有着整体功能和整体意义的舞蹈文本,并对其进行内部结构的考究,把握舞蹈在交际过程中的信息生成功能、保存功能和传递功能,这才是其本质。

(三)文本的特征

艺术文本对比其他自然语言文本有其特殊性。德里达从索绪尔的符号语言学出发,认为文本具有意义的无限性和不可理解性,强调艺术文本的意义随着语境的变化而变化。洛特曼在其《艺术文本的结构》中提到:“文本同时具有两种(或多种)语言,因此不仅文本的构成要素具有双重(或多重)意义,而且所有的结构成为信息的载体。因为他们把自己投射到另外的结构规范中来发挥作用”。[14]283洛特曼将其称之为艺术文本的“多语性”“多结构性”,共同构成了影响和制约文本系统的诸要素。舞蹈作为一种文化现象,一个文化文本,甚至是结构,她的存在必定是由不同的符号系统的等级体系组成,各个符号系统通过要素与要素之间、要素与结构之间、系统与系统之间的对比和对话,不断丰富着、建构着舞蹈艺术自身的文化文本。“最成熟的艺术品,能够成功地使其中的一切成分服从于一个主要的结构规律。在完成这一步骤时,它并不是将现存事物的多样性歪曲为千篇一律性,而是通过将各种不同的事物相互比较,使他们的差异性更加清晰地显示出来。”[15]631对舞蹈文化文本的多语性和多结构性分析可以推演出舞蹈语言符号的多文化性,只有把握住了舞蹈语言符号的多文化性和舞蹈文化文本的多语性的相互关系和相互作用,舞蹈艺术内部结构关系系统的表现内核才会如实地被我们发现。

马关苗族芦笙舞蹈作为动态的非语言文字符号,它只有通过舞蹈者的表演才能化为信息,成为舞蹈语言符号得到展现,并得以传承。故在其保存、传递和生成新信息的过程中,便会形成一套独特的文化传承模式。舞蹈语言在表达人们的喜、怒、哀、乐的情境中,无不以文化作为先导。在洛特曼的文化符号学理论中,现实中的每一种文化现象和行为都被视为一种结构,一个文本,他们共同构成人类复杂的多结构多语言的文化符号系统。[13]163各个层级的舞蹈语言符号组成舞蹈文化文本,而文本的多语性和多结构性直接影响着舞蹈语言符号的表现。如马关苗族芦笙舞蹈文本中,在不同芦笙曲调的伴奏下,包括表演时的服饰道具、场地设施等诸多方面的改变,使得舞蹈动作的表现存在很大的区别,导致舞蹈结构也会随之多样,如丧葬仪式中的《指路调》芦笙舞蹈,如果是满60周岁去世的属于正常死亡的情况,当地人称为“喜丧”,芦笙舞蹈的表现形式为:舞蹈动作敏捷快速,三人以上进行表演,由当地有名望的芦笙师带头表演以至结束,芦笙吹奏曲调完整;而属于非正常死亡,则只是吹奏芦笙曲调的一部分,无芦笙舞蹈(有时候会伴随一些简单的舞蹈动作,但不完整)。这就是在不同文本语境下舞蹈文化所表现的多语性和多结构性特征。舞蹈语言符号的多文化性,体现在舞蹈语言在表现过程中呈现出来的不同民族文化的特征,在马关苗族芦笙舞蹈语言符号中,很多借鉴了壮族“手巾舞”“铜鼓舞”的舞蹈语言,如垫步吸腿跳、蹲地跃步跳、蛙步转身蹬腿等,在此过程中芦笙不离嘴,边吹边舞,舞蹈动作形态兼有苗族和壮族的文化特征,这就是舞蹈语言符号的多文化性的真实写照。

三、结语

舞蹈是一种文化现象,是一个民族社会观念与意识形态的反映,不同时代的文化特征都会在舞蹈的动态形象、表演程序、风格特征、服饰道具等方面得到不同程度的体现。舞蹈就成为了民族文化统一体中的一个独立的符号系统,由不同层级符号系统构成的统一体,如:动作符号系统、表情符号系统、舞蹈结构符号系统(包括队形、场地的变化)、音乐符号系统、服饰符号系统等,各种符号系统的存在和相互作用形成了一个整体的文化空间,在这一文化空间内舞蹈文本行使着存储、传递和生成信息的功能,在与民族内部其他符号系统(如宗教、政治、伦理等)的相互影响、相互渗透并交织融合中共同构成了舞蹈的文化图景。马关苗族芦笙舞蹈就是在不同层级的符号系统作用下,保存和传递着民族的文化记忆,并不断创造生成新的舞蹈文本,表达新的信息和意义。

[1] 赵毅衡.符号学原理与推演[M].南京:南京大学出版社,2011.

[2] 王铭玉.语言符号学[M].北京:高等教育出版社,2005.

[3] [德]恩斯特·卡西尔.人论[M].李琛.译.北京:光明日报出版社,2009.

[4] 侯健.试论文山苗族芦笙文化的社会功能和研究价值[J].民族艺术研究,1996(2):55-58.

[5] 刘建.舞蹈身体元语言初探[J].北京舞蹈学院学报,2008(1):30-35.

[6] [俄]维克托·什克洛夫斯基,等.俄国形式主义文论选[M].方珊,等.译.北京:三联出版社,1989.

[7] ЛомманЮ.М.Лекчцц по смрукмуральной поэмцке[M].1994.

[8] ЛомманЮ.М.Смрукмура хуболсесмеенноэо мексма[M].СПБ,1998.

[9] ЛомманЮ.М.Иэбранные статьи[C].Таллин,1992.

[10] Лотман Ю. М,ИвановВячВс,ПятигорскийАМ,ТопоровВН,УспенскийБАТезисы к семиотическомуиэучению культур(вприменении к славянскимтекстам)[C]∥ Семиосфера,СанктПетербург.Искусство СПБ,2001.

[11] [日]池上嘉彦.符号学入门[M].张晓云.译.北京:国际文化出版公司,1985.

[12] 马关县苗族学会编.马关苗族[M].昆明:云南民族出版社,2009.

[13] 张海燕.洛特曼的文化符号诗学理论研究[D].山东师范大学,2007.

[14] ЛомманЮ.М.Смрукмура хуболсесмеенноэо мексма[M].СПБ,1998.

[15] [美]鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].滕守尧,朱疆源.译.成都:四川人民出版社,1998.

Study Dance Body Language from the Perspective of Lotman Cultural Semiotics: A Case Study of Miao Lusheng Dance in Maguan County of Wenshan Prefecture

YUAN Jie-xiong

(College of Dance, Yunnan Arts University, Kunming 650500, China)

Lotman Cultural Semiotics is the study of the cultural symbols science. The purpose of symbols is to express the meaning. Dance as a cultural phenomenon, dance body language has aesthetic function and dance language symbols study how to use body language to express meaning. Text in Lotman’s cultural semiotics is a dynamic concept and the carrier of overall functions. This paper reveals cultural connotation and common features of Lusheng dance hidden in information generation, storage and culture transmission from dance symbols and dance text.

Dance language symbols; cultural semiotics; Lusheng dance; text

J722.221.6

A

1674-9200(2014)04-0010-06

(责任编辑 娄自昌)

2013-12-05

云南省教育厅科研基金项目“符号学视野中苗族舞蹈调查研究——以文山州马关县为研究区域”(2013J035)。

袁杰雄(1989-),男,湖南浏阳人,云南艺术学院舞蹈学院硕士研究生,主要从事民族舞蹈教育与舞蹈文化产业研究。