那些年,杜鹃花开

赵建峰

又到一年杜鹃花开时。

每年立春一过,春风一吹,春雨一浇,江南的山山水水都开始绿起来。乍暖还寒,挡不住春天的脚步,也挡不住那一丛丛火苗似的红色杜鹃花漫山遍野地开放。其中,最出名的要属井冈山上的“映山红”,她近看是花,远看似火,阳光下昂首怒放,风雨中挺拔依旧,骨子里浸透着坚强不屈的品质,使人振奋,予人希望。

杭州西子湖畔,有位年逾九旬的老太太,她擅长中国画,喜欢红色,尤为钟情画杜鹃花。翻开她的画作集,大部分是鲜红的杜鹃花,美丽而又热烈。她就是新四军首批女机要员之一、皖南事变幸存者——毛维青。

经浙江省新四军研究会牵线,记者有幸认识了这位充满传奇色彩的老人。用她的话来讲,每当画着这点点殷红,她就会想起自己在皖南事变中大口吐出的鲜血,就会想起东流山上牺牲的战友,就会想起那充满腥风血雨的革命岁月。

难忘项英副军长

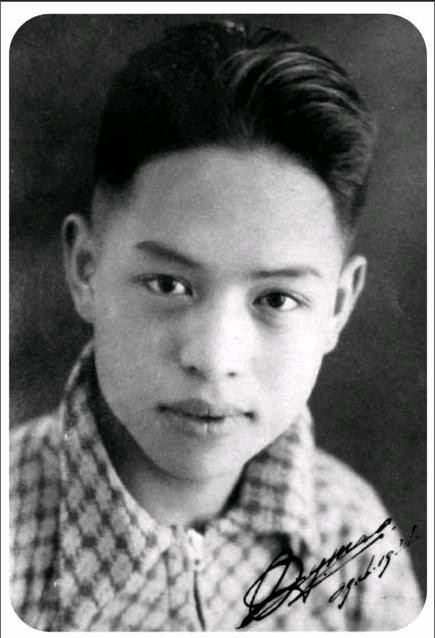

毛维青老人轻轻地打开她永远22岁的哥哥——毛中玉烈士的相片,思绪一下子回到了那个战火纷飞的年代。

1937年抗日战争爆发,日军轰炸上海,毛维青在上海闸北的家成为一片火海。母亲带着一家人逃回宁波老家。1938年初,哥哥毛中玉带着毛维青,随上海红十字会煤业救护队奔赴抗日前线。毛维青回忆道:“父亲因病去世后,30多岁的母亲带着五个小孩,靠亲戚救济、变卖家什维生。我们临行前骗她是去内地做生意,母亲没有拆穿子女的谎言,强忍着泪水,在我们的纪念册里写下四个字——大刀杀敌。”

当时新四军成立不久,南方游击队正在集中,煤业救护队就用汽车帮助下山的游击队到岩寺集中。与此同时,党支部组织部分党员和进步青年到新四军去。毛维青和哥哥毛中玉就这样一起参加了新四军。“1938年11月,18岁的我加入了共产党。”回忆起青春岁月,毛维青脸上有了微笑。“有一天,我和施奇在后方留守处医务室做棉花球,正要下班吃午饭,有人说项副军长来了,我们立即跑到肖正岗主任的房门口探头探脑。只见肖主任和几个穿灰军装的人,围着两只和我们一样的菜盆子在吃饭。我跟施奇说,哪位是项副军长?”

肖主任看到她俩,问:“两个小鬼有啥事?”毛维青吞吞吐吐地说:“听说项副军长来了,我们来看看。”这时,一个穿着褪色军装,裤腿上还打着补丁,绑腿打得结结实实,粗眉方脸黑黝黝的中年军人,放下筷子说:“本人就是,有什么事?”

毛维青一愣,连忙立正敬礼。项英上前帮她们整了整帽子,说:“军帽要戴正,女同志的头发要塞到帽子里去,军容风纪要注意。”

当得知毛维青是随煤业救护队来的,项英高兴地说:“煤业救护队对新四军有功,不但将下山的红军游击队运到岩寺集中,还送来了贵重药品,特别是输送了一批青年知识分子来参军。我们正在筹办军教导总队,这批青年要作为骨干培养。”

听项英这么一说,毛维青什么顾虑也没有了,大着胆说:“报告副军长,教导队成立之后,能接受我们女兵吗?”项英答道:“当然,共产党讲男女平等嘛。教导队要办女生队,要培养一批女干部。”

不久,新四军教导总队成立,毛维青成为八队(女生队)中的一名。“与项副军长的那次交谈,让我感受到共产党人的风采,使我成为一名坚定的战士。”毛维青说。

永远怀念的机要科

从教导队毕业后,毛维青先调到速记班,后又调到机要科。在战争环境中,部队的报务员和机要员一般都由男同志担任。自1939年开始,项英提出要培养女机要员(译电员)。新四军首批女机要员共四名,毛维青就是其中一员,其他三人分别是周临冰、施奇、汪企求。

毛维青老人翻出一张黑白照片,指着照片上的五个人说道:“叶挺军长带了相机,让机要科长童世杰带上我们四个女机要员,到新四军建设的‘便民桥(即‘叶挺桥)上合影留念。我们当时可高兴啦!”

回忆起机要科的工作和生活,毛维青自豪地说:“叶挺军长、项英副军长对我们特别照顾,像父兄般关心和爱护我们。”因机要人员经常半夜译电,项英要供给部破例给机要科每人发了一件棉大衣。当时,这是团以上干部才能享受的待遇。还给机要科生了火盆。“生活上是优待的,工作上是严格的。除了业务技术上进行专业培训外,更重视思想素质的提高。叶挺军长提出机要员要做到门紧、手紧、脚紧、嘴紧。对密码本,要比爱护自己的生命更重要。宁可牺牲自己,也不能让密码本落入敌手。”毛维青回忆道。

谁料风云突变,1941年1月初皖南事变爆发了。叶挺军长召集干部会议,表示坚决与同志们战斗在一起,不管困难有多大,决心战斗到最后一颗子弹,流尽最后一滴血,誓与阵地共存亡。他的誓言让全军指战员为之振奋,大大鼓舞了士气。毛维青回忆道:“好像是1月12日,叶挺军长要我们发最后一份电报给党中央,表示全军指战员拼死一战的决心。我们奉命把电台砸了,含着泪花把密码本一页一页地烧了。从此,我们与党中央失去了联系。”

“皖南事变中,我们四个女机要员,除周临冰机智地突围出去外,其余三人均被囚禁在上饶集中营。在敌人残酷的威迫利诱下,没有一个屈服。我冒着生命危险越狱,胜利回到部队;施奇同志遭敌人兽性强暴后,坚贞不屈而被活埋于茅家岭监狱;汪企求同志在赤石暴动后被列为‘顽固分子,在虎山庙英勇就义。”说到这里,毛维青老人眉头紧锁,眼中噙着泪水,双腿不停地抖动。“在突围中我还见到了时任教导总队俱乐部主任的哥哥毛中玉,他鼓励我要坚强战斗,勇敢地冲出去。谁知那次见面竟成永诀。他在突围中英勇牺牲了!”

在上饶集中营的日子

寒冬腊月,毛维青和几个一起突围的同志在阴森森的山洞里躲了两天,听到外面已经没有枪声,便悄悄从山洞里走出来,摸索到山口,没想到还是碰上了国民党伏兵。就这样,她同其他被俘的同志一起被押往上饶集中营。

毛维青回忆道:“从皖南到江西上饶,走了将近一个月。途中的一个晚上,我们被关进一间茅草棚,里面点了一盏昏暗的油灯。在草铺角上有一个胖胖的、头发短短的女同志蜷缩在那儿,我上前一看,这不是汪企求吗?我们互相告诫,记住党的教导,无论如何不能暴露自己的身份,绝对不能泄露党的机密。”

到了集中营,30个女同志被编为一个分队,分队长是经过特殊训练的女特工。牢房四周架有铁丝网,吃的是一日两餐霉米饭和无盐味的菜汤,盖的是烂棉絮,上面爬着虱子。每天三操两课。清晨天不亮就起床,跑步到几里路外的大操场接受军训。所谓“军训”,实际上是折磨人,做不好就吃军棍或皮鞭。然后再去听三战区特工们作报告,说什么“共产主义不适合中国国情”、“新四军不服从命令”等等,想以此来“感化”她们。除此之外,还强迫她们做苦役。

女生队的同志在秘密党支部的领导下,团结一致,与敌人一次又一次斗智斗勇。有一次,敌人为了要看看她们被感化的程度,别有用心地出了一份考卷。若按他们的卷子填,实际上就是张自首书。在党支部的授意下,全体女同志都交了白卷,甚至连名字都不写。特工们气得不得了,罚她们跑了几个钟头的步。大家就是这样每时每刻以自己坚定的信念和智慧,勇敢地与敌人周旋、较量。

毛维青回忆道:“我永远忘不了三战区的特工们对我们新四军的残暴迫害。我的战友施奇被捕后,遭敌人摧残,在集中营里,不给任何治疗,还三天两头找她谈话,说自首后即可送医院。但她以惊人的毅力,一面忍受着疾病的折磨,一面同敌人进行着不屈不挠的斗争。敌人的算盘落空了,屹立在他们面前的是一尊钢浇铁铸的共产党员的高大形象。”

重回革命队伍

大队部成立剧团,这是特工们又一新招式,妄图掩盖集中营里的种种罪行,也可达到分化瓦解囚徒的目的。1941年秋天,毛维青和杨瑞年等四个女同志被下令调到剧团。她们按照党支部的指示,决不演反动戏,并要求演出鲁艺的《农村曲》,以及《前夜》《麒麟寨》等当时的抗日名剧。更重要的是,通过演剧,可以积极寻找机会越狱。

剧团在铅山“士兵总队”演出时,赖少其、邵宇、陈安羽等五位同志,乘机“远走高飞”了。演出结束后,敌人发觉少了人,立即把剧团撤回营地,追问他们知不知道。毛维青他们回敬道:“你们来时把赖少其他们关了木笼,他们害怕回来再关,所以逃跑了。”特工们一怒之下,把剧团解散了。不久,三战区下令要剧团到上饶去演出,特工们没有办法,又把剧团恢复起来。这次,他们换了一个更加厉害的特工当队长,并扬言:“这次去上饶只要好好演出,回来后剧团独立,你们就可以自由了。但有一个条件,即全体要办自新手续,否则进狱中之狱茅家岭。”

党支部认为事态严重,面前放着两条路,要么自首,要么去茅家岭,只有“走”为上策。于是党支部决定以党员为核心,串联了毛维青、左丁、苏平等八个同志,伺机于年底前越狱。

1942年1月30日黄昏,大部分人由队长带领去上饶观看政工队演出。他们八人认为这是逃跑的极好的机会,于是以背台词、制布景为由留在队里不去。天渐渐黑了,一声暗号,刹时间,八人分为两路,溜出大门,拼命往山上跑去,消失在黑暗中……

他们逃出上饶以后,经过龙泉、松阳,再到达余杭、上海,闯过无数道关卡,历经几个月的时间,终于找到四明山新四军三五支队,重新回到革命队伍。在惊险的越狱过程中,毛维青还收获了爱情,后来她与一起越狱的战友左丁共结连理,成为一对革命夫妻。

毛维青1982年离休后,除担任浙江省新四军研究会副秘书长和杭州市关心下一代委员会副主任外,还参加一些报告会,结合自己亲身经历,跟后辈们讲述峥嵘岁月。她还撰写了多篇回忆录介绍施奇等战友,同时多方寻找有关历史资料,纠正误传40余年的施奇祖籍所在地。她还在女儿的陪伴下,探访了皖南、上饶集中营、施奇的故乡平湖……

闲暇时,她上老年大学学习画画,将对战友们的思念之情融入到一幅幅画作当中。一抹嫣红,就是一副英烈的笑脸。如今,英烈们早已离我们远去,但我们终将记住:那些年,杜鹃花开,鲜红满天!