起搏器囊袋并发症的临床分析

陈 萍,杨 明,韩 凌,陈 欣,胡文泽,李晓红

(首都医科大学附属复兴医院心脏中心,北京100038)

随着心脏起搏技术的进展和普及,心脏起搏器已成为众多患者赖以生存的医疗设备。但在起搏器植入术后仍有可能发生一些急、慢性并发症,比如囊袋并发症,越来越受到人们的重视。本文回顾分析我院2003年9月~2013年8月置入永久性心脏起搏器患者182例,分析囊袋并发症发生的原因、与年龄关系及处理策略,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 在182例置入永久性心脏起搏器患者中,男100例,女82例,年龄48~92岁,平均(78.7±10.3)岁。将患者分为2组:高龄组[年龄≥80岁,平均年龄(84.8±6.8)岁]92例和非高龄组[年龄<80岁,平均年龄(70.3±9.8)岁]90例。

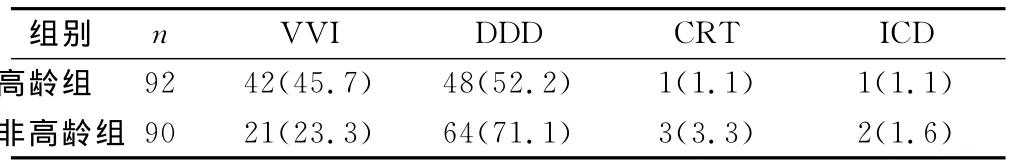

1.2 起搏器类型 起搏器由 Medtronic、St Jude、Ela公司生产,单腔起搏器(VVI)63台,双腔起搏器(DDD)112台,心脏再同步化起搏器(CRT)4台,埋藏式心脏复律除颤器(ICD)3台。

1.3 起搏器置入方法 所有患者采用锁骨下静脉穿刺置入起搏器电极导线,起搏器囊袋分布:左胸前区159例,右胸前区23例。术前0.5小时常规应用第2代头孢菌素,手术时间超过3小时追加1次抗生素。术后常规使用500g沙袋压迫止血6~12h。均使用抗生素3天预防感染。所有患者均建立随访档案,并分别在第1、3、6、12个月进行随访,此后每年进行随访。

1.4 研究方法 通过检索病历及随访资料,回顾性调查所有患者的临床资料,包括年龄、性别、体重、身高、全身疾病(糖尿病、充血性心衰、长期应用糖皮质激素)、肾功能、抗血小板和(或)抗凝药物应用、同部位手术时间、次数、有无囊袋血肿、血培养结果以及应用抗生素情况、起搏器种类。对于明确囊袋并发症者继续调查起搏器置入深浅、囊袋与起搏器大小是否匹配及处理措施和转归情况。

1.5 统计学方法 应用SPSS 16.0软件进行录入及统计分析;正态分布计量资料以±s表示,组间比较用独立样本t检验;计数资料以百分比表示,使用χ2检验进行比较;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者基本情况比较 两组患者性别、体质量指数、糖尿病史、手术时间、手术次数、肾功能、心功能差异无统计学意义(P>0.05),见表1;安装起搏器类型:两组单腔起搏器(VVI)、双腔起搏器(DDD)差异有统计学意义(P<0.01),见表2。

表1 两组患者的基线特征[n(×10-2),±s]Table 1 The general data of the patients

组别 n 男性 体质量指数(Kg/m2) 糖尿病史 手术时间≥3h <3h手术次数1≥2 GFR<60(ml/min)心功能Ⅰ~Ⅱ Ⅲ~Ⅳ高龄组 92 55(59.8) 24.84±4.76 54(58.7) 3(3.3) 89(96.7) 84(91.3) 8(8.7) 30(32.6) 37(40.2) 55(59.8)非高龄组 90 45(50.0) 26.81±2.35 44(49.4) 6(6.7) 84(93.3) 86(95.6) 4(4.4) 18(20.0) 36(40.1) 54(59.9)

表2 两组患者安装起搏器类型比较Table 2 The types of cardiac pacemaker

2.2 两组患者囊袋并发症发生率无统计学意义(P>0.05),见表3。

表3 两组起搏器囊袋并发症发生率比较[n(×10-2)]Table 3 The incidence of pocket complications

2.3 囊袋并发症发生情况及处治 12例血肿发生的原因:7例术前停用抗凝、抗血小板药物时间较短,4例因为工作早期经验欠缺,未彻底止血而发生;1例因更换术,旧的囊袋纤维化不利于血液的吸收有关。11例无菌操作下用20ml注射器抽出血液,经过加压包扎,再予沙袋压迫10~14天好转;1例引起感染,于对侧重新植入导管,制作囊袋,植入起搏器,加强抗炎治疗后好转。另外1例囊袋感染发生的原因为囊袋破溃,囊袋破溃原因为体型偏瘦、囊袋大小与起搏器不匹配,起搏器置入3个月后随访发现囊袋破溃,起搏器/导线外露,将患侧起搏器及导线移除,并将原起搏器重新用环氧乙烷消毒,1周后置入对侧,加强抗炎治疗1个月治愈。所有囊袋感染患者进行感染创面分泌物培养,均为阴性。

3 讨论

3.1 囊袋血肿 两组囊袋血肿共12例,发生率为6.6%,高于文献报道的2.1%[1]。考虑囊袋血肿与以下几个因素有关:①术前未及时停用血小板抑制剂、活血化瘀药物或本身凝血机制障碍等可引起血肿的发生[2]。② 手术问题:术中止血不彻底;囊袋制作过大,胸壁皮肤松弛均易导致囊袋出血;导线进入锁骨下静脉处结扎不牢以致渗血引流至囊袋。③老龄、体型消瘦、营养差、合并症多。皮下组织较薄,囊袋内易存在“死腔”,可使囊袋血肿发生机会增加。而本文12例血肿发生的原因,其中药物影响以及手术潜在问题所占比例较大,应引起重视。囊袋血肿的防治:术中操作特别重要,需细致规范,囊袋制作位置、深浅、大小合适;可采用电刀止血,局部喷洒凝血酶;电极缝扎牢靠。及时停用抗凝、抗血小板药物,沙袋压迫时间充分。术后加强营养支持治疗,局部制动,减少皮肤与脉冲器的摩擦。一旦出血,依据出血量、出血速度和起搏器囊袋张力的大小决定。对于出血量较少、较慢者,可单纯予以沙袋局部压迫;对于出血量较大或张力较高者,可在无菌操作下用20ml注射器抽出血液,并以加压包扎及沙袋压迫;怀疑存在动脉出血时或出血量较大,应重新拆开囊袋,并彻底引流,注意拆开引流要求在严格无菌下进行。

3.2 囊袋破溃及感染 国内文献报道囊袋感染发生率为0.1%~5%[3,4],国外Catanchin等[5]报道感染率为1.6%,本资料显示囊袋感染发生率为1.1%,与他们相似。囊袋破溃原因包括:囊袋过小张力过大,感染、局部组织条件差、皮下脂肪缺乏,导致皮肤缺血坏死;多余的起搏导线在局部未按要求盘旋在起搏器的下方,或皮下隧道过浅或导线在皮下形成死折导致皮肤磨损。囊袋感染的原因包括:未遵守无菌原则;囊袋大小不合适;囊袋血肿;术者经验少,手术时间长;患者自身免疫功能低下,合并症多;器械污染;囊袋内异物残留(纱布);植入临时起搏器者;更换手术或置入术后急性期再次手术等。积极预防至关重要。首先,严格的无菌环境和无菌操作仍是预防囊袋感染的决定性因素。置入前保证患者没有临床感染症状、监测体温、控制血糖,尽早停用抗凝药;尽量较少术前有创性留置装置的使用时间;可预防性使用针对葡萄球菌的抗生素,头孢唑啉或万古霉素[6],术前0.5小时使用。避免囊袋血肿,尽可能减少手术暴露时间,台上台下护士严格清点核对纱布和手术缝针的数目。注意观察伤口情况,规范换药,保持创面清洁、干燥,术后常规使用抗生素,如有异常应及早处理。加强营养,改善患者的一般情况和增加其抵抗力,促进其愈合。术后常规随访及教育患者,以便发现早期感染。

3.3 囊袋并发症与年龄的关系 随着起搏器植入技术的不断完善,手术相关因素所致的囊袋并发症比例越来越小,而患者本身因素,比如老龄、营养差、服用抗血小板药物或本身凝血机制障碍、合并症多,成为囊袋并发症的主要原因[7]。老年患者也可能因为囊袋局部疼痛或胀感不明显而延误诊治,故考虑囊袋并发症可能随年龄增加而增加。而本资料中两组囊袋并发症发生率分别为7.6%和7.8%,组间差异无统计学意义(P>0.05),可能与病例数偏少有关。同时两组基线情况提示高龄组单腔起搏器植入、非高龄组双腔起搏器植入有显著统计学意义,考虑高龄组患者发生持续性房颤的比例较高,故置入单腔起搏器较多,而置入单腔起搏器能缩短手术时间,降低手术并发症的风险,这可能是随年龄增加,而囊袋并发症发生率并无增加的一个原因。

4 结论与启示

加深对囊袋并发症的了解,重视术前预防,严格无菌操作,尽量缩短手术时间,囊袋大小及深度适宜,术后严密观察愈合情况并定期随访;对高龄、心肾功能不全等高危患者予以密切监测,加强营养支持治疗,提高患者自身免疫力,可减少起搏器囊袋并发症的发生。

[1] Ataollah Bagherzadeh MD,Maryam Moshkani Farahani MD,Zahra Emkanjoo MD,et al.Early Complications and Malfunctions of Permanent Pacemaker Implantation:Single versus Dual-Chamber[J].Iranian Heart Journal,2006,7(3):38-42.

[2] Goldstein DJ,Losquadro W,Spotnitz HM.Outpatient pacemaker procedures in orally anticoagulated patients[J].Pacing Clin Electrophysiol,1998,21:1730-1734.

[3] 潘嘉西,孙庆丰,李克诚,等.心血管内科病房医院感染分析[J].中华医院感染学杂志,2009,19(9):1080-1082.

[4] 史 扬,耿仁义.起搏器囊袋感染相关危险因素分析[J].中华医院感染学杂志,2010,20(6):797-798.

[5] Catanchin A,Murdock CJ,Athan E.Pacemaker infections:a 10-year experience[J].Heart,Lung and Circulation,2007,16:434-439.

[6] Baddour LM,Epstein AE,Erickson CC,et al.Update on Cardiovascular Implantable Electronic Device Infections and Their Management:a scientific statement from the American Heart Association[J].Circulation,2010,121:458-477.

[7] Baddour LM,Epstein AE,Erickson CC,et al.Update on cardiovascular implantable electronic device infections and their management:a scientific statement from the American Heart Association[J].Circulation,2010,121:458.