从“打的”看语言模因的生存与演变

常新萍

(中山大学 外国语学院,广东 广州 510275 )

从“打的”看语言模因的生存与演变

常新萍

(中山大学 外国语学院,广东 广州 510275 )

作为一种有机文化信息传递单位,“模因”具有独特的生存机制和传播机理。本文通过对模因表征之一的语言模因实例"打的"一词的分析,重点探讨了模因生命周期中的生存策略及其与模因传播过程中相关因素之间的关系。分析发现,模因的生命发生、发展和再生过程除其它因素外还包含着下列重要的策略选择,即:具象化策略、制度化策略和高频化策略。它们与环境因素、宿主因素以及模因固有的模仿机制共同协作,贯穿模因的整个生命周期。文章最后提出了模因生命周期框架示意图,以帮助理顺参与模因传播的相关主要因素之间的关系,以期对语言模因的深入研究和语言学及相关学科的研究有所启发。

模因;模因论;语言模因;生存策略;模因生命周期示意图

1.0 引言

“模因”(meme)作为一个学术概念是由英国牛津大学著名动物学家和行为生态学家Richard Dawkins(1976,chap 11)在他的《自私的基因》 (TheSelfishGene) 一书结尾中提出,并由后来的学者如Dennett(1991,1995)、Deacon(1997)以及Blackmore (1999)等发展起来。20多年后的1999年,当Dawkins为Blackmore的《模因机器》(TheMemeMachine)一书作序时吃惊地发现,他发明的这个词在互联网上已经被提及了一百万次。在写此文时,我们也在Google上面输入meme一词,结果发现被提及的数目已经增加到了两亿九千九百万次。可见,“模因”这个词本身就是一个不错的语言模因,从另一方面证明了Dawkins对模因现象的描述。

模因论之所以影响深远,是因为它借助自然科学的达尔文理论以及通过与生物学的基因概念类比方式提出了对人类文化大课题进行解读的新方法,其研究内容涉及到了人类文化活动的方方面面。其中,语言作为人类实践活动的反映者和文化活动的典型信息记录者更是受到了广泛的关注。尽管模因概念的具体定义以及模因论本身作为一种方法和理论仍存在着很大争议,但是,模因作为一种文化信息传递单位的概念却被广泛使用着。那么,模因是如何传递文化信息的?作为有机体的模因具有什么样的生存策略?这些生存策略又是如何在模因生命周期中发挥作用?模因研究的意义何在?本研究将通过对汉语“打的”一词的分析来探讨以上问题,以期对理解语言模因发展规律及其应用提供启示。

2.0 模因、模因论与语言模因

到底什么是模因?Dawkins(1976:192)给出的解释是:模因是一种“通过广义上称为模仿的过程在模因库中自我繁殖”的文化传递单位。按照英国心理学家Blackmore(1999:8)的说法,《牛津英语词典》(TheOxfordEnglishDictionary)是最早收入meme一词的词典,并给出以下解释:模因是“一种可以被非基因方式,特别是‘模仿’的方式传播的某一文化的一个成份。” Blackmore经过对模因传播过程中的模仿机制的论证(1999),认为《牛津英语词典》给出的定义才是学界应该遵循的定义。目前国内引用较广泛的定义来自Blackmore(1999:66),即“任何一个信息,只要它能够通过广义上称为‘模仿’的过程而被‘复制’,它就可以称为模因了”。因此,如果被模仿的是一种思想,模因就是那个思想;如果被模仿的是一个曲调,那么,模因就是那个曲调。模因就是“孙悟空”、“孙行者”和“行者孙”,具有各种变化能力和表现能力。

由此我们得出,如果我们把人类文化看作是一种不断发展成长的有机体,那么,模因实际上就是这种有机体进化中的复制因子(replicator),它的特性既与基因相似,也有所不同。模因的传播不像基因那样由父母传给孩子的垂直传递,而是既可以垂直传递、并行传递,也可以有形散而神不散的变异传递。换言之,模因具有多模态特性。其表现方式可能千变万化,但传递的却是一种来自社会文化的信息构念(construct),一种在大脑中的信息表征系统。这种系统有时候可能以一种简单的符号出现,比如,网络词语“给力”,也可能以一种复杂的构念系统出现,比如应用语言学中流行的“交际能力”模型,或者以一种构念框架出现,比如宇宙飞船发射的指令、出入餐馆的图式、学术论文写作的基本模式,或者各种图表、音乐旋律等。

模因论即是对模因这个文化信息表征单位及其系统的复制、传播和演变机制进行系统归纳建模的理论和方法。模因在其演变过程中,其内部结构和外形不断发生变异和重组,模因之间为了争夺宿主有限的记忆空间而展开激烈的竞争,最终完胜者将得到广泛传播。这种生存机制在理论上应该可以通过数学的方式进行建模,但实际上目前仍很难操作,因为仍然不清楚模因运作规律的参数和参数值。目前,围绕着模因的研究主要是从定性的角度寻找模因竞争生存的生存策略和传播机理,来预测模因的生命周期。如果能够确定模因的生命周期,也就能够最终预测某一文化信息的生命周期,从而帮助我们解读人类文化的生存和消亡规律,这就是模因研究的普遍意义之所在。

模因有很多种,而语言模因是其中之一。什么是语言模因呢?如果模因是一种构念的话,那么,按照认知语言学的思路,语言模因实际上就是一种语言建构(construction),即大脑中的意义与形式之间的关系表征。如果这种表征能够在彼此之间建立起来一个彼此依赖、紧密连结的表征体系,它就具有很强大的生命力。反之,则会生命枯竭。由于这些表征体系具有原型特征,他们在传播的时候不受很多外在形式的局限,而是适时、适地、适境地选择其生存方式。模因的这种内在不确定性和抽象性给人们带来了理解上的困惑。因此,如何确定模因的内涵和外延是今后模因研究非常具有挑战性的方向。

自从模因概念提出后,围绕着模因的特性、传播机理、成功模因的特点已经有了不少探讨和介绍(Dawkins,1976,2006;Heylighen,1992;Blackmore, 1999;Distin,2005;何自然,2005,2007;陈琳霞、何自然,2006;谢朝群、何自然,2007;张德玉、吴炳章,2011;等等),但是,关于模因作为一个有机体的生命周期及其生存过程中的各种因素之间的关系,并没有给出基本的轮廓,这就使得各种模因研究的方向不够明确,语言模因研究也将因模因大框架研究的停滞而止步不前。因此,我们有必要对此类基础问题进行深入探讨。那么,模因的生存策略有哪些?它的生命周期又是怎样的过程呢?

3.0 模因的生存策略和生命周期

任何文化的生存都必须满足一定的生存条件。总体上看,这些生存条件包括内在和外在两方面。内在的条件来自自身具备的固有特性,而外在的条件则来自能够兼容它们的固有特性的其它环境和帮助它们生存的携带者。

关于模因自身的特性,在《模因机器》一书中,Blackmore(1999:51)指出,模因之所以被称为复制因子,是因为它们表现出复制因子所必须具备的三个条件,即复制性、变异性和选择性。而这三个条件满足后所展示的过程是一个真正的进化过程。这个进化过程,广义上讲,就是一种“模仿”。按照Blackmore(1999)的解释,“模仿”并不是我们日常所理解的简单复制,它实际上包含着至少这样三种能力:(1)对模仿什么做决策的能力;(2)从一种观点到另一种观点的复杂转换能力;(3)与身体行动相匹配的产生能力(Blackmore, 1999:52)。而Heylighen(1998, 转引自何自然,2007)针对复制运作机制也进行了深入探讨,指出:模因复制和传播过程要经历四个阶段,即同化(assimilation)、记忆(retention)、表达(expression)和传播(transmission)。Dawkins(2006)则指出成功模因具有以下三个特征,即长寿性(longevity)、多产性(fecundity)和复制忠实性(copying-fidelity)。如此,我们得知,模仿是模因传播的一种机制。那么这种机制如何发挥作用呢?除此之外,模因传播过程中还有什么样的策略在起作用?模因的特性与各种策略之间的关系如何?作为文化模因表现之一的语言模因是否也遵循这样的过程?下面我们从“打的”一词的演变和生存来看语言模因所具有的特性及其生存策略。

按照维基百科(Wikipedia) 和大英百科全书在线学术版(EncyclopdiaBritannicaOnlineAcademicEdition)的解释,“乘坐出租交通工具”的文化现象最早出现在17世纪的巴黎和伦敦。当时表达这种意思的英语词语叫Hackney carriage(一种因毅力和长时间慢速小跑而著名的法国马拉的轻便双轮马车)。具有现代意义的机动出租车到19世纪末期和20世纪初才先后在巴黎、伦敦和纽约出现并被传播到世界各地。而taxi一词来自英语的taximeter(德国人发明的计程表),该词又来源于德语的Taxameter,而该词又来自法语的taximètre。其中,taxa来自拉丁语,即“计费”,而meter来自希腊语metron,即“测量”。而后,taximeter缩略为taxi。而这种文化现象和表达方式也在上个世纪初传到了当时仍作为英国殖民地的香港,港人把英语的taxi音译为“的士”。

在我国内地,“打的”一词最早出现在上个世纪80年代的广东,来源于粤语中的“搭的士”。由于改革开放,广州先于内地出现了出租的小汽车。受香港人“的士”叫法的影响,广东人就说“搭的”。

搭者,乘搭之谓也。但这“搭”字属入声字。按中原音韵,宋代以后“入派三声”,现在的普通话是没有入声字的。何况“搭”字闭口收音,不精于粤语者,则无从准确发声,只能张着口说“da”,“搭”便说成为“打”。不过,“搭”和“的”,两个入声字连用,在粤语说来也比较抝口。而“打”又多与手部动作有关,如打伞、打招呼等。在广州,的士既扬手即停,人们顺势也把“搭的”说成“打的”(黄天骥,2013)。

由此可见,当“乘坐出租车”这个构念一出现,不同地方的人们就尝试用不同的方式来表达。被引入开放后的中国内地和其它地方后,随着使用频率的增加,继而引起了人们的注意。而当广东人顺势把“搭的”改造为“打的”的时候,实际上,几个方面的因素同时在起着作用。

首先是“乘坐出租车”这个概念借助不同语词形式显现出来:如香港出现的“的士”、台湾出现的“计程车”、广东出现的“搭的士”、“打的”、北方人说“乘出租车”等,以不同的方式让构念显型、具体。

其次,语词形式在转化中努力简化以达到省力效果:由于“搭”字的入声以及和“的”入声的搭配给不精通粤语者以及精通粤语者都造成了困难,因此,发音上首先发生了变化。这里被普通语言学家所公认的省力原则在发挥着作用。从发音上看,“打的”只是简单的舌齿龈音重复,容易上口。从结构上看,该词语是从“搭的士”三个字转变为两个字,成为简单的汉语动宾结构,符合汉语词组的基本特征,说起来显得简洁、利索;从功能上看,可以省时省力地快速交际,如“怎么回家啊?”“打的了。” 从进化的角度看,复杂的表达式由于消耗宿主更多的大脑资源,因此在竞争中处于劣势。因此,“打的”符合了进化的规律,有很强的竞争优势。

再次,语词形式变化过程中努力与场景以及原有语言形式和意义结合进行重构:语言使用的最终目的是为了传达意义,而传达意义的关键是要能够适时、适地、适境。新生的“打”字除了发音省力外,其意义刚好与“扬手”动作有关联,符合在叫停出租车的时候需要扬手的意义。因此,“乘出租车”的意义在此与语词形式很好地结合了起来,具有形、意合一的特点。

上面这些特点为“打的”一词进入语言使用者的大脑提供了方便,因为它不会给使用者带来记忆负担,同时,又把语言使用者原有的“乘车”、“扬手”、“快捷”以及语音体系和世界知识结合了起来,且不会带来认知上的负担。这样,就为“打的”一词在语言使用者的大脑中建构起来并被调用、复制和传播创造了条件。

由于改革开放赋予了广东特殊的经济地位,来往广东的商人渐多,因而也就把“打的”带往全国各地,并被认为是改革开放前沿的特色词汇而被接受并传播开来。来往人群的反复使用和传播使语言使用过程中的频率变量发挥了效应。继而,当人们把这样的概念意义和基本结构接受后,他们开始结合自身的生活实体来套用,从而出现了“打飞的”、“摩的”、“面的”、“驴的”等说法。当1996年发布的《现代汉语词典》修订第三版(第225页) 正式将“打的”收入词典并标注读音为 dǎ dí(注:2012年第6版,注音调整为dǎ dī)时,这个词语终于由口头的不确定变成了真正的存在。

从“打的”一词的传播到正式被认可的过程看,至少有下面几种因素在起作用:

(1)词语自身以及所携带的构念新奇性:“打的”来自“搭的士”所携带的改革开放后的新的文化现象,这种现象的新奇性能够很好地吸引宿主的注意力。同时,构念意义在词语上的简化为构念找到宿主提供了基本条件。

(2)词语产生的应时性:该词语满足了当时人们对新出现的交通条件的表达需要,具有宿主所期望的便利性,因此为词语的生存找到了适宜的社会环境。

(3)词语变异的具象化过程:具象化过程就是把一些虚拟构架转变为结合自身生活的实体状态。“打的”在中国的一般城市中是指有一定品牌的小汽车,而到了不同地方,人们根据身边实际生活把它变成了“打飞的”、“打摩的”、“打面的”、“打驴的”等,这个过程实际上是一个具象化的过程,而且同时还体现了词语在流传过程中传播的并不仅仅是形式,而是某种建构,这个建构中包含有抽象层面的概念意义和它所映射的形式构架。在这里,人们把“打的”所携带的概念意义“乘坐某种随时扬手即停的交通工具”在大脑中建构起来,并把“打……的”的结构映射到这个含义上,因而产生了变异式运用,这种变异实际上就是模因的继续创新。因此,除了上面提到的借助语言形式的具象化过程外,还通过借助宿主的不同体验来实现具象化。

(4)词语生存的制度化(institutionalization):制度化就是把原有特殊的、不固定的方式转化为普遍认可的固定化模式过程。尽管“打的”在口语中广泛使用,但是,如果没有经过一定的制度化认可,就不能保持一定的稳定性,而稳定性是任何事物生存的根本。“博弈进化论认为,只要发生突变的个体数量保持在一定范围内,整个种群就能够抵制突变的影响而保持稳定。种群抵制突变的策略就是选择进化稳定策略(Evolutionary stable strategy, ESS)”(张德玉、吴炳章,2011:95)。因此,语言模因作为一种文化有机体要想生存,也需要一定的稳定性。这种稳定性的保证一方面需要一定的数量,即高频率出现;另一方面,则需要一定的策略。从“打的”一词的生存策略看,最终成功进入宿主所尊重的既定体制(这里指词典、报章杂志等正规文字载体以及人们所共同分享的整个语言系统)保证了它的稳定性,因为通过制度化的保证,语言使用者就可以通过教育等方式广泛使用和传播,从而引导宿主的自动化使用,确保一定的出现频率,进而确保它的基本生存。从“打的”的发展看,制度化的保证让这个模因从形式和内容上获得了新的身份。从某种意义上说,此时的“打的”模因获得了重生,并可以开始新一轮的生命周期。

(5)词语传播的高频化:从这个语词的产生、被接受到传遍全国的过程,我们看到,广泛使用是这个词语能够被注意、复制、变异并稳定的基础。没有高频率的使用,就不会引起注意。即使有了大众媒体和固定媒介的制度保证,如果没有广泛的使用,其生存仍然不能得到保证。这就是模因生存过程中的一个典型策略体现,即高频化策略。目前在百度上输入“打的”一词就会发现,已经有了上亿次的出现频次。

因此,当有了广泛、稳定的基础后,“打的”的基本构念和形式就被转化成不同形式的“的”,或者作为基本的词语来组成各种句子,甚至被分开使用到句子中,如“你打什么的?面的还是摩的?”等。如此雷同的语言模因发展轨迹既可以从语词模因中看到,也可以从语言习语如“Practice makes perfect.”、语言结构如英语的“S + V + O”以及篇章层面的框架结构如学术论文写作构架“介绍—论证—结尾”等方面看到,甚至推广至不同语言变体的生存和发展也是如此。以上“打的”词语仅是语言模因库中的点滴例证,但可以展现出一个语言模因从萌生、传播、变异到稳定的过程。

从以上分析,我们发现,语言模因的生命发生、发展和再生过程不仅与它自身的特点诸如简洁、新奇性、形意相合有关,还与它能够适时、适地、适境有关。这些因素合力保证了它能够从形式和意义上与宿主原有概念体系融合在一起并进行重构。“打的”一词作为语言模因的发展轨迹既符合Blackmore(1999)所指出的模因复制因子的基本条件,同时,其传播过程也符合Heylighen(1998,转引自何自然,2007)所指出的四个阶段。与此同时,分析还让我们发现,模因传播过程中,除了外部环境和模因宿主的主动性以及Blackmore (1999)所指出的模仿机制之外,实际上还包含着下列重要的策略选择,即(1)具象化策略、(2)制度化策略和(3)高频化策略。限于篇幅,我们这里主要仅就这三种策略与相关因素的关系进行重点讨论。

模因传播过程中的具象化策略在这里含有两层含义,即模因生存形式的模态(modality)选择和模因所表达意义的具体化。模因可以借助于语言符号,也可以借助于图画、音乐等模态,因此表现出典型的多模态特征。同时,模因在传递过程中,还会通过变异的方式把自身的构念框架与宿主的不同体验结合在一起,形成不同的模因变体,如上面提到的“打……的”与“面的”、“驴的”等的结合。模因的具象化过程贯穿在模因的整个生命周期中(如图1),而且在这个过程中,语境对模因的生存起着不可忽视的作用。根据何自然(2013),语境可以分为情景语境、语言语境、认知语境和社会语境。模因宿主的自身体验受制于各种外部环境。宿主对不同情景的体验会改变他的认知方式,并左右他对模因的使用选择,从而影响模因的传播模态、内容和传播广度。当选择的具象与语境吻合较好且恰当的时候,就会对模因的发展起到促进作用。如果选择错误,就可能导致模因的消亡。模因传递过程中更可能选择的是构念框架(Distin,2005),因为构念框架以类型的形式出现,不会因为材料的过度庞杂而给宿主的记忆带来负担。

模因的制度化策略是模因的基本稳定策略和竞争策略,在模因的整个生命周期中起着重要的作用。制度化在这里也有两层含义,即一方面是通过看得见的文化媒介得以存在;而另一方面,是通过被模因宿主社会共同体所共同认可的体系纳入,从而把它变成宿主的一种文化习惯,以保证代代相传。这种文化习惯可以通过语言来表达,也可以通过其它行为方式来表达。制度化使一些民间流传的东西登堂入室,并通过一定的外在形式规范下来,使其进入宿主所习惯的媒介。制度化本身由于限定了模因的内容和形式,因此,对模因的快速变异可能形成制约,从而削弱模因的创新能力。比如,英语中的“salad days”在莎士比亚时期由于在莎士比亚剧作中的广泛引用而风靡,表达意思是“年少无知时过的无忧无虑的日子”或者“没有经验、不谙世事的日子” ,但是后来,当它成为人们所接受的固定成语后,却沉寂了两百多年,直到19世纪才被重新捡起,如1862年6月的《俄勒冈早报》(The Morning Oregonian)上有“What fools men are in their salad days.”(Distin,2005)。如今,这个词语在保留原有意义的同时,还获得了新义,表达的意思已经与莎士比亚的意思相去甚远,指的是“当人们获得丰富物质财富后过的安逸日子”或者指人生的“黄金年月”。又比如汉语的“囧”字,虽然现代汉语中很少使用,但是,由于被保存在词典中而长期存活下来并进入休眠状态。但是,进入网络时代,人们因为它的表象符合了网民的郁闷心态而被重新启用,并把原来的“光明”意义演变成为“无奈”的含义,从而实现了突变和重生。而“打的”一词目前之所以能够一直流传也在于它的变异形式的不断出现,显示了它的创新能力。类似的语言模因,不胜枚举。因此,总体上看,没有稳定性,就没有发展和创新可能。

从模因的整个生命周期看,高频化策略也是贯穿于整个过程中的至关重要的策略。没有高频化的协助,就不能引起模因宿主的注意,也就不能引发有意识使用,模因的构念也就得不到外显,从而失去其多模态性,也因此影响到模因的萌生。模因从萌生到复制、变异、竞争选择、制度化过程都需要高频的保证。一旦使用频率降低,它的生命将受到威胁。我们所熟知的“同志”一词,曾经风行了上个世纪。但是,进入21世纪,由于使用频率的降低,加之其构念变异并具象化到某一特殊群体,因而,适用范围也渐渐压缩。同样,上个世纪初使用的“人种”术语,随着遗传学的发展和人类认识的提高,也渐渐衰弱。因此,使用频率的降低使得高频化效应不能发挥,从而威胁到模因的生存。

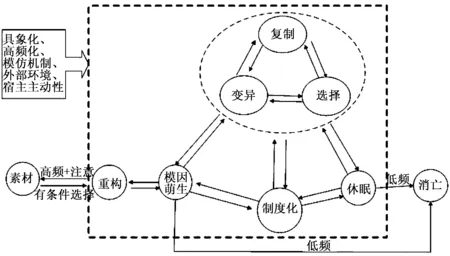

模因生命周期中可能还有许多没有被发现的策略和运作因素,但上述三种策略比较明显。它们与环境因素、宿主因素以及模因固有的模仿机制共同协作,贯穿模因的整个生命周期。一旦某个策略不能发挥作用,模因的生命将会不同程度地受到威胁,继而要么死亡,要么沉默。根据以上分析和论证,我们认为模因作为一个有机体的生命周期,其生存策略与其它因素之间的关系图示如下(图1)。

图1 模因生命周期示意图

如图1所示,任何文化构念或者文化信息都可以成为模因的素材。这些素材中的有些素材如果反复呈现,高频效应就会出现,从而可能引起人们的注意,进而被重构到使用者的原有概念体系中。这里,注意是能够把潜在模因转化成为模因的关键。如果没有宿主的注意,重构就很难实现。一旦被重构并被宿主通过不同模态传播时,模因就产生了。继而,模因通过自身的复制能力、变异能力和竞争选择机制进行传播和更新。当使用频率积累到足以成为人们生活中的一部分的时候,就会被权威的媒介所认可,从而通过制度化的方式来保证它的存在。但是,如果稳定到了一定程度不能创新或者因为某种原因不被使用时,即出现严重的低频时,频率变量就会起作用,模因就会进入休眠状态。如果这种状态持续下去,就可能导致最终的消亡。图示中,双箭头表示过程的循环,单一方向的单一实线箭头表示不能循环。从“素材”到“休眠”的过程中都包含着循环。例如,“制度化”的模因如果要创新,就要回到“模因萌生”那里进行创新,产生新的模因;而休眠的模因可能会被重新启用;新萌生的模因也可能需要返回到素材库寻找新的资源然后重构,而每次模因的复制都可能有变异或者选择。同时,某些新生的模因可能还没有流传开就直接消亡。在整个过程中,具象化、高频化策略以及模仿机制都贯穿始终,影响着模因的产生和传播。但是,根据我们本节开始所指出的三个生存因素,即模因自身的因素、外部环境和模因携带者,那么,从整个过程看,虽然模因作为一个有机体有其自身的发展规律,但实际上,模因的萌生、传播过程到消亡过程都与宿主是否有意识使用有很大关系。没有宿主的注意、重构、主动选取使用,就不可能传播,也就不可能进入体制化状态。而模因的休眠和消亡也是因为模因宿主对模因的主动使用减少甚至遗忘造成。因此,没有宿主的有意识使用,模因传播是不可想象的。

4.0 结语

近些年对大脑的研究发现,人类的大脑并不是像先前猜想的那样不可改变。相反,大脑的功能可以因为经验和学习而改变(Genesee,2000)。模因论目前主要是以人类活动的文化体现为对象,注重对人类文化表现规律的探索。人类的文化表现来自于人类的社会生存体验总结。这些总结实际上就是人的大脑与外界环境互动的结果。因此,对文化模因及其表征之一的语言模因的本质以及发展规律的研究,既可以帮助我们深入理解文化的生存和消亡规律,也可以从另一角度深入理解我们的大脑是如何受到人类的经验和学习的影响以及大脑对这些文化信息单位的处理机制。本文通过对语言模因“打的”一词的分析,重点探讨了模因生命周期中的生存策略及其与模因传播过程中相关因素之间的关系。分析发现,模因的生命发生、发展和再生过程不仅与它自身的特点、外部环境和模因宿主的主动性以及模仿机制有关,还包含了对下列重要策略的选择,即:(1)具象化策略、(2)制度化策略和(3)高频化策略。它们与环境因素、宿主因素以及模因固有的模仿机制共同协作,贯穿模因的整个生命周期。在分析和论证的基础上,我们提出了模因生命周期框架示意图,尝试释解模因的发生、发展、重生和消亡机理,并帮助理顺参与模因传播的相关主要因素之间的关系,为今后模因的深入研究提供参考框架。同时,分析让我们发现,模因生命周期中所涉及到的模仿机制、语境因素、宿主因素、策略因素、注意、重构等过程及其自身的复制、变异和选择能力等特性与认知语言学以及第二语言习得等相关学科涉及到的话题有很大的关联性。因此,模因论与语言学和应用语言学相关学科有着密不可分的关系,对语言模因特性、生存机制和策略的深入研究将会惠及相关学科的发展。

[1] Blackmore, S.TheMemeMachine[M]. Oxford: Oxford University Press, 1999.

[2] Dawkins, R.TheSelfishGene[M]. New York: Oxford University Press, 1976.

[3] Dawkins, R.TheSelfishGene:The30thAnniversaryEdition[M]. Oxford:Oxford University Press, 2006.

[4] Deacon, T.TheSymbolicSpecies:TheCo-evolutionofLanguageandtheHumanBrain[M]. London: Penguin, 1997.

[5] Dennett, D.ConsciousnessExplained[M]. Boston: Little Brown, 1991.

[6] Dennett, D.Darwin’sDangeroursIdea:EvolutionandtheMeaningsofLife[M]. New York: Simonand Schuster, 1995.

[7] Distin, K.TheSelfishMeme[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

[8] Genesee, F. Brain research implications for second language learning [DB/OL].CALonlineResources:Digests. 2000. http://www.cal.org/resources/digest/0012brain.html [2013-6-18]

[9] Heylighten, F. Selfish memes and the evolution of cooperation[J].JournalofIdeas, 1992,(4):145-147.

[10] 陈琳霞,何自然. 语言模因现象探析[J]. 外语教学与研究, 2006,(3):108-114.

[11] 何自然. 语言中的模因[J]. 语言科学, 2005,(6):54-64.

[12] 何自然. 语用三论:关联论·顺应论·模因论[M]. 上海:上海教育出版社, 2007.

[13] 何自然. 语言模因与语境化[Z]. 2013年3月湖北讲学讲稿.

[14] 黄天骥. 从“有慢”到“打的”[N]. 《广州日报》, 2013年5月15日第A11版.

[15] 谢朝群,何自然. 语言模因说略[J]. 现代外语,2007,(1):30-39.

[16] 张德玉,吴炳章. 语言模因的进化动力学研究[J]. 中国海洋大学学报(社会科学版),2011:94-99.

A Meme’s Surviving and Evolving Process:A Case Study of Chinese “dǎ dī”

CHANG Xin-ping

(School of Foreign Languages, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, China)

As an organic cultural transmission unit, meme has its particular surviving law and evolving mechanism. This thesis aims to abstract the possible survival strategies involved in a meme’s life circle by analyzing a Chinese linguistic meme “dǎ dī” ( taking a taxi), and discuss the possible relationship between these strategies and other relevant factors. Three strategies are identified, i.e. instantiation, institutionalization and high frequency. A tentative framework is proposed at the end to tease out the possible relationships among the relevant factors in a meme’s life circle.

Meme; Memetics; linguistic meme; survival strategies; meme’s life circle chart

2013-10-10

常新萍(1965-),女,汉族,河南镇平县人,副教授。研究方向:语言学、第二语言习得、外语教学。

H0

A

1002-2643(2014)02-0014-06