拉图雷特修道院建筑中的互文性

黄居正

拉图雷特修道院建筑中的互文性

黄居正

本文以勒·柯布西耶晚年的作品拉图雷特修道院为对象,借用文学批评中的互文性概念,考察柯布在创作过程中援引的4个历史先例:爱玛修道院、索伦特修道院、雅典卫城、阿索斯圣山的西蒙·佩特拉修道院,梳理出这4个历史原型中哪些词汇进入到了柯布的视野中,并转化、熔铸成他独特的新建筑语汇,最后编织出了一首壮丽恢宏的现代建筑史诗——拉图雷特修道院。

勒·柯布西耶,互文性,爱玛修道院,索伦特修道院,雅典卫城,西蒙·佩特拉修道院

1 引子

清华大学建筑学院与《世界建筑》杂志举办“建筑批评的工具和方法”学术论坛,邀请笔者参加并发言,因笔者在该领域无甚学术心得,不像其他与会学者,都是两岸当今建筑界活跃的批评家,故最初推辞了一番,但考虑到同为建筑媒体人,对国内建筑界依然不尽如人意的批评现状做些努力,期望有些改观,似乎是不能逃避的责任,因此,最后还是应承了下来。

会议期间,听到了不少学者的有益见解。不过,对于建筑批评与建筑历史之间的关系,设计分析与研究是否可以纳入建筑批评的范围,建筑批评的边界和范畴究竟在哪里?这样的一些困惑仍然没有得到解答。

著名艺术史家文杜里(Lionelo Venturi)在《西方艺术批评史》中认为,艺术批评与艺术史之间不该有什么区别,因为后者就其本质而言必定是判断性的。换言之,一切艺术史都是批评史,两者间不存在明确可分的哲学差异[1]。那么,建筑批评与建筑史呢?我们是否可以说:一切建筑史都是批评史?答案是:显然不能。首先,经过20世纪史学家们的努力,建筑史早已成为高度专业化的学科(看看大学教育中的学科设置就可理解),而建筑批评某种程度上却是以其非学科性为重要特征。在本次论坛发言中,张路峰老师就特别地强调了这一特征;其次,建筑史作为一门独立学科,足以自主,而建筑批评却部分地取决于它对出版业与大众媒体的依赖;再者,虽然建筑史与建筑批评在价值判断、所使用的解释工具和方法方面存在不少共同点,但批评的文本就其形式、风格及策略而言,都形成一种特殊的文体,大不同于建筑史的写作;最后,也是笔者认为建筑批评与建筑史之间最为重要的差异,即,批评家必须直面现场,他们针对作品,做有关形式、内容、意义和价值的探讨;而建筑史则负责对作品与其社会、时代背景关系作探讨,并以历史的观点来解释风格的起源与演变,并给与作品建筑史之定位。

郑时龄先生在《建筑批评学》一书中,论述了建筑批评承载的7种基本的功能[2]。在此,我们不妨可以把之约减,并转化为建筑批评的4个阶段:描述、分析、解释和评价。这4者之间理应环环相扣,相互渗透,但正如前述,批评针对的是具体作品,不同的对象必然会采用不同的批评方法,因此,也会在4个阶段中各有侧重。

同样在这本《建筑批评学》中,郑时龄先生列出了从社会批评、文化批评到形式批评、历史批评的10种批评模式,涉及到建筑学学科的外延和内涵的方方面面。无庸置疑,一位真正的批评家,他的理论和方法应该是多种多样的,但采用什么样的批评方法和模式完全取决于他面对的对象和问题。不过有一样东西应该是批评家一以贯之的,那就是始终要秉持苏格拉底式的谦虚,因为人的知识也许千差万别,但在“无知”上则是相同的。

拙文尝试以勒·柯布西耶晚年的作品拉图雷特修道院为对象,借用文学批评中的互文性概念,考察柯布在创作过程中援引的某些建筑先例,论述拉图雷特修道院的形式品质、象征意涵和空间意义。

2 互文性的概念

罗兰·巴特在《文之悦》一书中说:文即织物,任何文本都是由过去的文本中引出而重编的新的织品,都是对别的文本的吸收和转换。大凡有过中国唐诗宋词阅读经验的我们,很容易理解诗词文章是一种经纬交错之物,与别的诗词文章有着千丝万缕的牵连,就像一张地毯,揭开背后,许多线头会告诉你,这张地毯是由从不同的旧地毯上拆解下来的绒线重新编织而成。这种互文性,不独存在于文学中,在绘画、建筑等艺术领域中也比比皆是。当初马奈那幅因“有伤风化”而冒犯众人、引起举世哗然的《草地上的午餐》(图1),画面前景中的3位人物,其构图形式、动作姿态,无不与拉斐尔的木刻画《帕里斯的裁判》中右下角的3位河神相仿佛(图2)。这样的例子,在艺术史上不胜枚举,或者说,正是如此才构成了所谓的“艺术史”,恰如沃尔夫林所说的,一切绘画得力于其他绘画之处多于得力于直接观察。

一部建筑史,无非是不同地区、不同文化、不同时代之间的相互参照,以及在此基础上的阐发和创新。作为个体的建筑师,他的才能,不在于有多大的无中生有的天赋本领,而在于他能否突破陈陈相因的陋习,恰当地从历史建筑的先例中转换出新的形式和空间语言,化出新的意象和意境。所以阿尔瓦罗·西扎告诫我们说:建筑师的工作不是发明,而是发现。

意大利早期文艺复兴时期的伟大建筑师布鲁乃列斯基,1401年与吉贝尔蒂竞争圣乔凡尼洗礼堂大门的设计,落败后,离开佛罗伦萨,与雕塑家多那太罗同游罗马。在罗马,布鲁乃列斯基对万神庙、罗马废墟进行了考古式的潜心研习,之后独自前往意大利各地,甚至传说到过伊斯兰世界,详细考察过清真寺建筑。通过研究这些历史先例使用的材料、建造方法、结构形式,17年后,当他回到佛罗伦萨,参加百花大教堂的竞标时,终于战胜了老对手吉贝尔蒂,成为百花大教堂的总建筑师。在教堂的设计和建造过程中,布鲁乃列斯基结合罗马万神庙的穹顶和哥特式教堂的肋拱,设计了1/5尖顶的新型结构形式。在建造技术和材料使用上,他同样参考了万神庙等历史先例,譬如这座圆顶实则由两个圆顶组成,以内外两层壳叠合在一起;在圆顶的4个高度各设置4道横向的石链;内层圆顶砖石建造部分采用人字形砌筑方式。这些技术措施,并非是布鲁乃列斯基的全新创造,而是得益于他游历中考察过的那些古代各个时期的建筑。

1 草地上的午餐,爱德华·马奈,1863年

2 帕里斯的裁判,马尔坎尼奥·拉伊蒙迪印刷,拉斐尔设计,1520(1、2图片来源:参考文献[8])

在佛罗伦萨百花大教堂建成百年后,年事已高的米开朗基罗被任命为圣彼得大教堂的总建筑师,他带着两个助手,回到家乡,获得了3张进入圆顶的通行证,好在展开圣彼得的鼓形座及圆顶工作之前,能够检视布鲁乃列斯基的建造方法。在圆顶之上,米开朗基罗一定与布鲁乃列斯基进行了一场有关建筑艺术的百年对话,揭开了米开朗基罗对鼓座之上建造庞大圆顶的诸多困惑,了解了宏伟形式背后的设计和建造逻辑。1564年,以佛罗伦萨人为荣的米开朗基罗,终于建造出了与自己的前辈布鲁乃列斯基的圆顶相匹敌的作品。

3 与拉图雷特修道院互文的4个建筑先例

当我们把目光投射回20世纪现代主义建筑的巨匠勒·柯布西耶身上,并详加考察其思想的脉络和作品灵感的来源时,所谓柯布对古典文化的颠覆,与历史传统的背离等等教科书上那些教条式的批判性说辞,似乎并不十分准确。

从1907年设计完福莱住宅(Louis Fallet House),拿到第一笔设计费后,柯布便决定去意大利见学旅行。之后,这样的旅行,柯布一生又做过无数次,而每一次,他都会谨记导师拉普莱特涅尔(Charles L’Eplattenier)教会他的如何用拉斯金式的眼睛去观察,如何去找寻客观世界中抽象的几何模式以及有韵律的结构,如何去捕捉感动生命的造型意志和造物形式。

历数柯布的旅行,最为重要的一次,无疑是1911年5月-11月那回长达半年的旅行。这次旅行,柯布的足迹遍布中东欧、小亚细亚、希腊、意大利、法国,途中记录了大量的所见所闻和内心感受,临去世之前结集出版了一册 《东方游记》。翻开这本书,与其他一些柯布的著作和资料相互比对,不难发现,对柯布创作生涯有至深影响的若干历史先例的蛛丝马迹,它们也在不同层面上与拉图雷特修道院形成了互文性。

3.1 理想的共同体:爱玛修道院

“坐落在托斯卡纳的心脏,爱玛公学盘踞在山头,在巨大堡寨的城墙上端展示着由每个修士宿舍所形成的垛口。”[3]

位于佛罗伦萨郊外8km的爱玛修道院,柯布似乎对之情有独钟,曾分别于1907年和1911年两次到访这里。修士们的甘贫乐苦,以及在孤寂中孜孜追求精神世界的完美,让持无神论的柯布感佩不已。

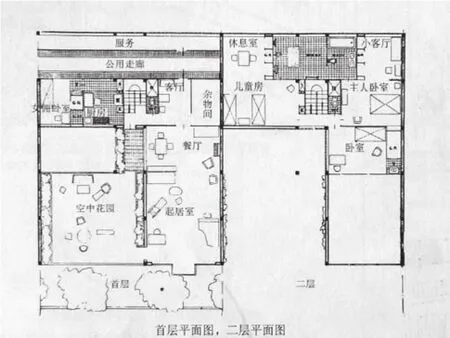

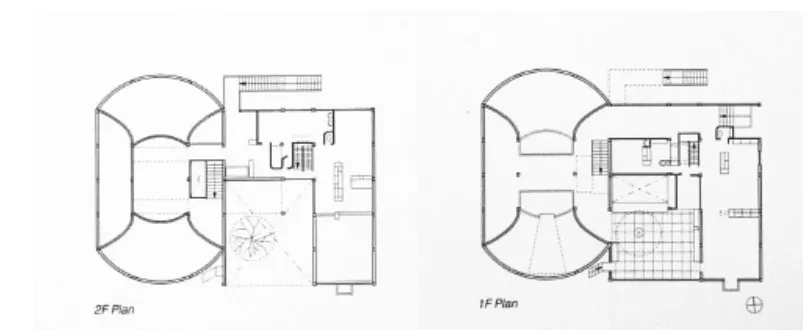

在爱玛修道院中隐修的每一位修士都有一个独立封闭的方形住居单元,单元中实体部分的房间布局呈L形,由一条窄而长的凉廊和两个房间组成,同时它们构成一个可俯瞰的小小庭院(图3)。分布在三面的几十间住居单元和一个礼拜堂共同围合成一个公共庭院,相互之间由外廊相联系(图4、5)。在柯布看来,这样的一种空间布局构成了一个理想的共同体,一个乌托邦的精神空间,生活在其中的修士必会生出一份“宁静带来的幸福”[4]。在随后漫长的建筑生涯中,柯布会不断地回到这个原型。当1922年柯布着手研究300万人的城市时,“一方面,300万人聚集在一起,另一方面,每个人各自回到家中 ,回到他的细胞里”,因此,其中的别墅公寓设计,无论是总体布局,还是单元平面,都参照了柯布在午餐时回忆起并被随手勾勒在餐馆菜单背面的这所意大利修道院(图6、7)。当然, 柯布不会将这样的构想满足于停留在方案阶段,并被束之高阁。1925年,当柯布获得了参加巴黎装饰博览会“新精神馆”的设计委托时,他毫不犹豫地把理想别墅中的单元平面付之实施(图 8)。

3 爱玛修道院住居单元平面和剖面,勒·柯布西耶(图片来源:Le Corbusier Le Grand, Phaidon press Limited, 2008)

4 爱玛修道院中庭

5 爱玛修道院鸟瞰(图片来源:爱玛修道院明信片)

6 由120栋别墅组合而成的公寓大楼,1922年

7 理想别墅一、二层平面(6、7图片来源:参考文献[4])

8 新精神馆一、二平面,1925年(图片来源:东京大学工学部建筑学科 安藤忠雄研究室编. Le Corbusier Houses. TOTO出版,2001)

几十年后,柯布开始设计拉图雷特修道院,脑海深处的记忆再次被唤醒,对个体与社群之间构成理想共同体的强烈追求,使得爱玛修道院再次成为参照的对象。只不过,这次的参照,更倾向于整体的精神意象和气质,对于平面和空间构成上的似与不似,似乎并不在意。因此,即使修士住居部分的平面,也大不同于爱玛修道院,完全按柯布于1940年代发展出的模度体系来确定:面向庭院的走廊高与宽同为2.26m,截面上为一正方形,由狭长的水平条缝提供采光;长条形的修士房间长向6m,宽为1.83m,仅够容下一张床和桌子,倒是符合修士简单生活的隐修原则。

那个回廊围合成的共同体的公共庭院,则被柯布举到了屋顶。为了营造与世隔绝的姿态,女儿墙砌筑到了1.83m 的罕见高度(图9)。踯躅于此,倒是让笔者想起康德的一句名言:“世上最使我们震撼的是仰望头顶的星空和我们心中的道德律”,也许这正是柯布要达到的设计目的。

3.2 平面构成:索伦特修道院(Le Thoronet)

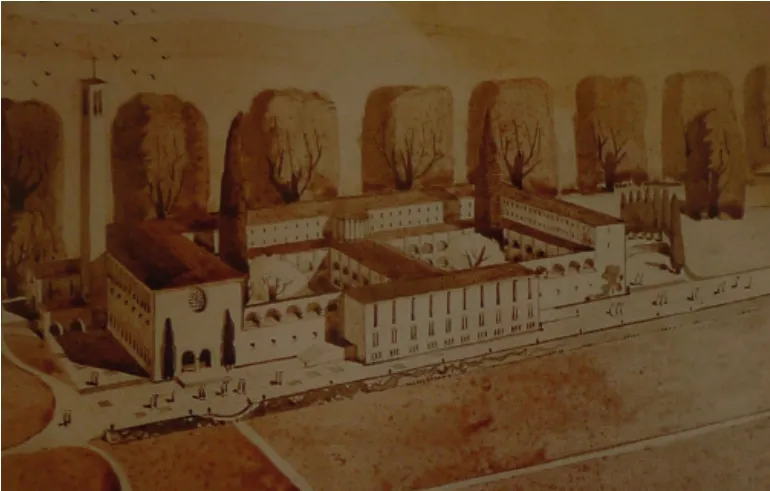

本来,当时选任的拉图雷特修道院院长已延请了建筑师诺瓦里诺(Maurice Novarino)设计了一个新古典风格的方案(图10),并很快将进入实施阶段。当正在北欧传道的库居里耶神父(Father Couturier)得知这一消息,立即写了封措辞强硬的信函,要求拉图雷特修道院院长重新考虑设计方案,并强力推荐柯布作为拉图雷特修道院的最佳设计人选。要知道,库居里耶神父早年曾编辑过《艺术与宗教》杂志,对艺术、建筑有着独到的眼光和不俗的品味,与现代艺术史上的众多大家有着频繁的交往,如毕加索、夏加尔、马蒂斯、莱热、里普希茨(Jacques Lipchitz),甚至早年的罗斯科都得到过他的提携。更何况,不久前他曾与柯布有过不凡的合作,其成果便是名闻遐迩的郎香教堂。鉴于库居里耶神父在宗教界有着无可撼动的威望和地位,最后,拉图雷特修道院院长不得不解聘了诺瓦里诺,由柯布西耶接手拉图雷特修道院的设计任务。

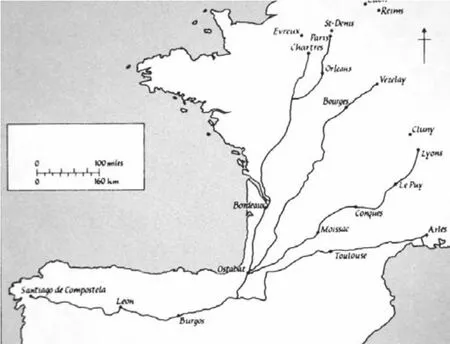

在进入方案设计阶段之前,库居里耶神父建议柯布去法国南部作一趟旅行,看看那儿的索伦特修道院。索伦特修道院属天主教众多教派中的一支,创立于12世纪的西多会。在欧洲中世纪的信仰时代,各地信众们都要长途跋涉,前往耶路撒冷、罗马和西班牙西北部的德·孔斯特波拉去朝圣。在法国通往西班牙的朝圣路上(图11),强大而富有的克吕尼教派建起了一座座装饰繁琐的罗马风教堂。时任罗马教皇和法国国王的顾问、克莱尔沃的圣贝尔纳修士对之十分反感,站出来抗议视觉形象那种使人堕落的力量,在看过穆瓦萨克圣皮埃尔修道院回廊后(图12),他给圣蒂埃里修道院院长威廉写一封信,信中对克吕尼教派热衷于装饰颇多微词[5]。为了与之颉颃,圣贝尔纳创立了苦修的西多会教派,教导人们要回归基督教的原初本质,摒弃世俗的享乐,追寻精神上的完美。因此,西多会建造的修道院与克吕尼教派的修道院绝然不同,展现了圣贝尔纳所崇尚的简单朴实风格(图13)。

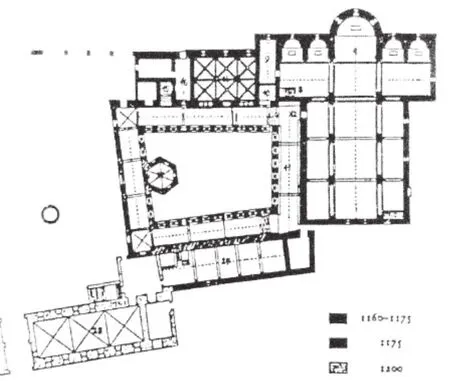

基于西多会修道院的形制,在轮廓上,索伦特修道院的平面呈简单的几何组合,左侧安排了修士们的生活起居等世俗部分,它们围合成一个有回廊的内庭院。紧邻的右侧为修院教堂(图14),体现了精确、纯粹以及紧凑的均衡感,同时又不失因基地条件带来的自由度,各部分呈现了良好的平衡关系。

柯布的拉图雷特修道院,在平面设计逻辑上,显而易见地参照了索伦特修道院,但在一些细节部分作了调整,这样的调整带来了空间氛围的决然不同。

在拉图雷特修道院,礼拜堂那巨大的混凝土盒子与其余三翼的世俗部分没有闭合,而是拉开了间距,形成一道5m左右的间隙,在到达入口之前,驻足片刻,视线穿越整栋建筑,只见澄碧如洗的天空下,树木葱茏、远山如黛,剪裁出了一幅怡人的美丽图景(图15、16),为建筑注入了一种独特的空灵之感。柯布这一简单的“间”化操作,产生了

音乐中“停顿”的间奏效果,让拉图雷特修道院弥漫出诗性的意味。

9 拉图雷特修道院屋顶

10 诺瓦里诺设计的拉图雷特修道院方案(图片来源:范毅舜.山丘上的修道院. 台湾本事文化股份有限公司,2012)

11 法国去往西班牙德·孔斯特波拉的朝圣路线(图片来源:参考文献[5])

13 法国丰特奈修道院教堂中堂,约1139-1147年(12、13图片来源:参考文献[8])

15 拉图雷特修道院礼拜堂与修士生活部分之间的“间”化操作

14 索伦特修道院平面,约1160-1175年(图片来源:William J R Curtis. Le Corbusier: Ideas and Forms. Phaidon press Limited, 1986)

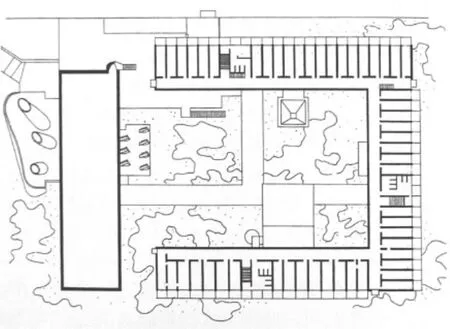

16 拉图雷特修道院4层平面(图片来源:参考文献[4])

由于基地位于较陡的斜坡上,难以布置传统修道院的回廊,因此,在这儿,柯布有充足的理由再次植入他喜欢的坡道,而且是一个略显复杂的十字连廊式的坡道,蜿蜒在中庭之中。而在索伦特修道院内庭中凸出于回廊的泉亭(图17),在拉图雷特修道院中被转换成了底部由两片呈十字形的混凝土柱支撑,顶部为金字塔形的个人祈祷室(图18)。

柯布在接受库居里耶的委托,开始设计朗香教堂时,曾探问他期望一个什么样的教堂,神父答道:现代的教堂只需要一个由光线在里面游移的空盒子即可。这时候,你就会明白,为何神父建议柯布去看索伦特修道院,而不是什么别的建筑了。

倘若你真有机会来到拉图雷特,进入礼拜堂,你一定会深刻地体悟到柯布真正地实现了库居里耶的愿望:四壁空空,但美妙的光线却为这样的空间提供了神秘却动人心魄的感动(图19)。

3.3 轴线:雅典卫城

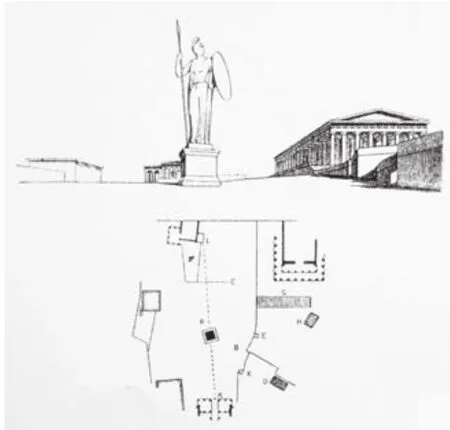

柯布在东方之旅的雅典足足待了3个礼拜,那时正值雅典瘟疫肆虐,游客寥寥,柯布每天都会爬到卫城上,在静默中观察与思考。

“雅典卫城的轴线从比雷埃夫斯港直达潘泰利克山,从海到山。山门垂直于轴线,远处的水平线就是海,水平线总是跟你感觉到的所在的建筑物的朝向正交,一个正交观念在起作用。高处的建筑:卫城一直影响到远处的地平线那儿。山门在另一个方向,雅典娜的巨像在轴线上,潘泰利克山是背景。因为帕提侬和伊瑞克提翁不在这强有力的轴线上,一个在右,一个在左,我们才有机会看到它们总面

貌的3/4。切不可把所有建筑物都放在轴线上,那样它们就会像抢着说话的一些人。”[6](图20)

17 索伦特修道院凸出于回廊的泉亭(图片来源:来自linternaute.com)

20 雅典卫城平面及透视(图片来源:参考文献[6])

21 拉图雷特修道院总平面图

18 拉图雷特修道院中的个人祈祷室

19 拉图雷特修道院礼拜堂室内光的处理

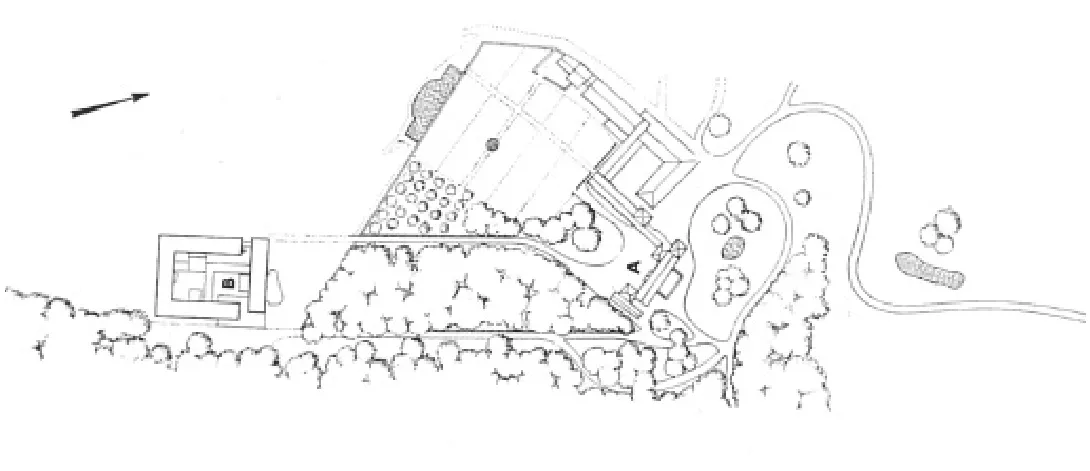

在拉图雷特修道院的大尺度的场地设计中,柯布谨记雅典卫城的教益。在这里,柯布把老修道院想像成了雅典卫城中的山门,远处的拉图雷特修道院则毫无疑问是“帕提侬神庙”,它与老修道院之间构成雅典卫城般的3/4的布局关系[7](图21)。

其实,3/4侧面的概念在早期西方文艺复兴的肖像画中已经出现。1420年代以来,北方佛兰德斯艺术就采用了这一样式来表现人物面部,然后在1480年左右影响到意大利文艺复兴盛期时期之前的吉兰达约、波提切利等画家,他们都开始在肖像画中采用3/4侧面的角度,并且这一做法迅速得到了广泛的传播[8],成为西方肖像绘画中的一大传统。柯布虽然是一位盛名的建筑师,但对自己的画家身份颇为自负,自视自己的绘画才能与其他现代画家相比,也是不遑多让的,因此,作为一名画家,柯布想必是熟知这一样式的,在1918年与奥占芳一起举办纯粹主义画展的同时,两人又发表了《立体主义之后》的文章,其中有一段我们不妨可以照录于此,“让我们回到肖像这个例子里去:一张面孔的表现是受制于纯粹具体的要素的,这些要素都是复合型的,从来都不会从单一视角看完,我们是以时间过程去遭遇它们的,正面像、侧面像、3/4视域等等”[9]。虽然,3/4这一样式,在这里只是立体主义时空观中的一部分,但柯布着实在建筑中进行过一番演绎和演练。从他临摹朱塞佩·诺加里的圣彼得大教堂那张画开始[10](图22、23),到1916年柯布在家乡的最后一个建筑作品——施瓦布别墅(图24),隐隐地都在使用着这一样式,最终在拉图雷特修道院中得到最为明确的表现。

22 朱塞佩·诺加里画的圣彼得大教堂

3.4 基地地形:阿索斯圣山的西蒙·佩特拉修道院

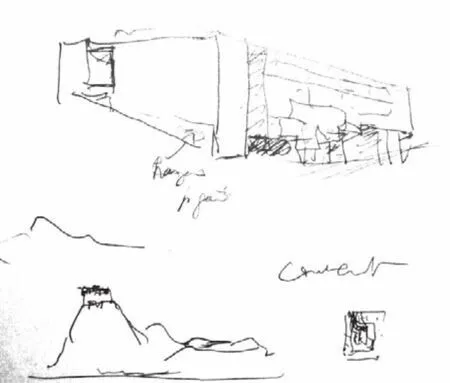

在柯布勘察完场地之后不久,画了一张拉图雷特修道院的方案草图,对照建成后的形象,两者相差不远。而在速写本的左下方,柯布逸笔草草地勾勒了几笔连绵的远山,近处则孤山高耸,山顶上牢固地嵌着一座方形建筑。两张图并置在一张纸上,柯布似乎毫不隐讳地在提示我们,拉图雷特修道院在方案设计之初就存在一个参照的历史先例(图25)。熟悉东方之旅的读者一定会马上想起柯布离开伊斯坦布尔到雅典的途中曾经到过阿索斯圣山,一个深深地扎入爱琴海,又高高地插入云天的幽僻之地。今天,这里已经成为许多游客向往的又一个

神秘国度——圣僧共和国,国民不足2000人,且全部为男性东正教徒。在这块略显局促的圣地上,历朝历代修葺有几十所东正教修道院,它们耸立在高山之巅、大海之旁,把信仰带到福乐的境界。

23 柯布临摹的圣彼得大教堂(21-23图片来源:参考文献[10])

24 施瓦布住宅,1916年(图片来源:Edited by Jean-Louis with Staffan Ahrenberg, Le Corbusier's Secret Laboratory: From Painting to Architecture)

25 拉图雷特修道院草图(图片来源:参考文献[3])

26 阿索斯圣山的西蒙·佩特拉修道院(图片来源:Charles Jencks. Le Corbusier and the Continual Revolution in Architecture. The Monacelli Press, 2000)

在圣山,柯布整整待了18天,看了不少修道院。这些修道院像鹰巢一样,坐落在难以攀登的山岩顶上。其中有一家让柯布最为感动,也让柯布感到最具有亲和力的修道院,它开着古代城堡般的大门,四面光溜溜的墙体上,建着蜂窝一样的住室,还有朝向大海的空中走廊[11](图26)。这样的垂直方向上的功能布局深刻地影响了拉图雷特修道院,并促使柯布放弃索伦特或爱玛修道院布置于底层那样的水平向、回廊式排布方式,把僧侣住室高悬于建筑顶部两层的外缘,它们构成了建筑的水平主题线,凸出于下部,蜂巢式的外观增加了造型形式的丰富性。外墙材料使用深色的预制干粘石混凝土,有别于下方的现浇混凝土(图27)。

4 小结

需要说明的是,拙文提到的拉图雷特修道院所参照的4个历史原型,西方建筑史学者都在不同程度上做过分析和研究,笔者不敢掠美。笔者的工作,是结合自己多次的实地体验,把现场的经验与文献的考据结合起来,梳理出柯布在设计拉图雷特修道院时,历史原型中的哪些词汇进入到了柯布的视野中,并转化、熔铸成他独特的新建筑语汇,最后编织出了一首壮丽恢宏的现代建筑史诗。

笔者并非建筑批评家,因此,拙文无论从文体还是内容上都很难称作一篇严格意义上的建筑批评。写作本文的初衷,只不过在于,希望摆脱长期以来对柯布西耶片面的教条式的理解,展示其思想和作品更丰富、更复杂、更多元的维度,促使我们重新去思考现代主义建筑的历史脉络和意义。

27 拉图雷特修道院西北向外观

[1] 沈语冰. 20世纪艺术批评. 杭州:中国美术学院出版社,2003: 13

[2] 郑时龄. 建筑批评学. 北京:中国建筑工业出版社,2001:5

[3] 菲利·普波蒂耶编著. 勒·柯布西耶导读系列 拉图雷特圣玛丽修道院. 陈欣欣译. 北京:中国建筑工业出版社,2006:92

[4] W·博奥席耶 O·斯通诺霍编著. 牛燕芳 程超译. 勒·柯布西耶作品全集:第一卷. 北京:中国建筑工业出版社,2005:39

[5] 安妮·谢弗—克兰德尔. 剑桥艺术史:中世纪艺术.钱乘旦译. 凤凰传媒出版集团,2009:16

[6] 勒·柯布西耶. 走向新建筑. 陈志华译. 陕西师范大学出版社,2004: 159

[7] domus国际中文版, 2008(11):110

[8] H. W. 詹森著,戴维斯等修订. 詹森艺术史(插图第七版). 艺术史联合翻译实验小组译. 世界图书出版公司,2013:540

[9] 勒·柯布西耶 奥占芳. 立体主义之后. 刘东洋译(未出版)

[10] domus国际中文版,2008(12):138

[11] 勒·柯布西耶. 东方游记. 管筱明译. 世纪出版集团,2007:136

The Intertextuality of the Monastery of Sainte Marie de La Tourette

HUANG Juzheng

This article talks about the Monastery of Sainte Marie de La Tourette, designed by Le Corbusier in his later years. Based on an extensive literature review we focused our research on the concept of intertextuality. Historical case studies of selected projects with close relationships to Corbusier's design-the Charterhouse of Ema, Cistercian abbey of Le Thoronet, Acropolis of Athens, the Monastery of Simonopetra on Mount Athos-uncover a foundation for Corbusier's unique architectural vocabulary. Using these "words", he composed a glorious epic of modern architecture: the Monastery of Sainte Marie de La Tourette.

Le Corbusier, intertextuality, Charterhouse of Ema, Cistercian abbey of Le Thoronet, Acropolis of Athens, the Monastery of Simonopetra on Mount Athos

《建筑师》杂志主编

2014-06-24