基于语言知识模式之汉语交际能力评量研究

赵日彰,蔡雅薰,郭伯臣,林振兴

(1.新生医护管理专科学校,台湾,桃园 32544;2.4.台湾师范大学,台湾,台北 10610;3.台中教育大学,台湾,台中 40306)

基于语言知识模式之汉语交际能力评量研究

赵日彰1,蔡雅薰2,郭伯臣3,林振兴4

(1.新生医护管理专科学校,台湾,桃园 32544;2.4.台湾师范大学,台湾,台北 10610;3.台中教育大学,台湾,台中 40306)

交际能力;语言知识模式;语言技能模式;欧洲共同语言参考架构

本研究的目的是建立融入文化和语用知识的汉语交际能力测验。试题编制主要是参考CEFR语言交际的能力指标,同时涵盖43道个别和整合任务型的试题。本研究在测验的建置上,主要贡献有三:1)考虑华人文化知识和生活习惯等汉语使用时的情境和交际任务;2)考虑汉语交际时个别和整合型的任务;3)同时测量汉语交际能力及其三种领域(语言、社会语言和语用)能力。实证资料分析发现,女性华裔学生的汉语总体交际能力显著高于男性。其次由于侨居地接触汉语机会的高低不同,华裔学生在汉语语言能力上有显著的国别差异,但是在汉语社会语言和语用能力上则均没有显著的差异。

0.引言

全球化的来临加速了人与人之间的互动关系,造成这些互动的原因不论是来自于贸易、工作或教育的需求等,都需依赖彼此之间可以相互交际才能达成目的。所以学习语言主要的目的就是为了协助与人交际或互动时,可以达到目的并解决问题(Brown,2006)。近年来由于亚洲经济的崛起,加上中国自20世纪80年代以来的改革开放,带动华人经济的活络,世界人士的眼光一齐汇聚到亚洲华人地区。“中国热”同时带动起全球汉语学习的热潮。因此,评量第二语言学习者的汉语能力在各国之间已经逐渐地受到重视,而评量学习者第二语言汉语交际能力则更有其必要性。

1.第二语言交际能力模式

1.1 语言技能模式(language skill approach)

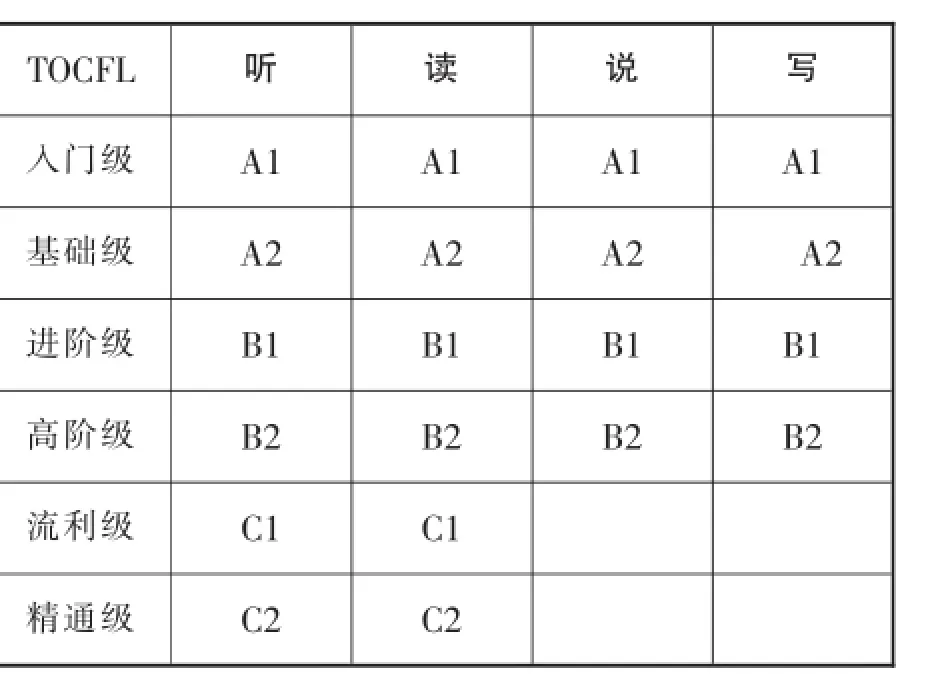

对于第二语言交际能力的描述通常可分为语言技能模式和语言知识模式两种。语言技能模式是依照交际时学习者使用的听觉(audio)和视觉(visual)两种渠道(channel)以及他们对于语言的接受(receptive)和产出(pro ductive)两种方式(mode),将学习者的第二语言交际能力分成听、读、说、写四种语言技能(Carroll,1968a;Carroll,1972;Lado,1961)。语言技能模式是现今评量第二语言交际能力时主要采用的模式,例如以英文作为第二语言的托福考试(Test of English as a Foreign Language,TOEFL)(Jamieson et al.,2000)。在汉语能力的测验中,不论是中国大陆的新汉语水平考试(Hanyu Shuiping Kaoshi,新HSK)(HSK,2011),还是美国的AP中文考试(AdvancedPlacementChineseLanguageand Culture Exam)(CollegeBoard,2012a;CollegeBoard,2012b),或是台湾的华语测验(TOCFL,Test of Chinese as a Foreign Language)(SC-TOP,2011a;SC-TOP,2011b)也都是采用语言技能模式,以听、读、说、写四种技能评量学习者的汉语交际能力。

1.2 语言知识模式(language knowledge approach)

Bachman(1990)认为采语言技能模式所定义的第二语言交际能力有其缺陷之处:首先,以听、读、说、写四种语言技能所定义的第二语言交际能力,在不同的语言使用的活动中,虽然使用相同语言技能,但是这种技能却无法有效区别两种语言活动之间交际能力的差异。例如使用在一般对话过程中的听力和收听广播节目的听力,若是采用语言技能模式,两者之间交际能力之差异是无法区辨的。其次他认为第二语言交际能力应考虑语言使用时的情境。因为语言的使用并非无中生有,而是和学习者在使用第二语言进行交际时所处的情境有密切的关系。但是语言技能模式在衡量学习者的第二语言交际能力时,完全不考虑学习者在使用语言进行交际时所处的情境问题(Bachman&Palmer,1997)。

采语言知识模式阐述学习者第二语言交际能力主要包括两种论述:Bachman模式(Bachman's model)和欧洲共同语言参考架构(the Common European Framework of Reference for languages,CEFR)(Purpura,2010)。Bachman模式依照语言知识,将学习者的交际能力分成语言知识(language knowledge or language competence)和策略能力(strategic competence,or a set of metacognitive strategies)(Bachman,1990)。语言知识包含组织知识(organizational knowledge)和语用知识(pragmatic knowledge);策略能力则包含目标设定(Goal setting)、评估(Assessment)和计划(Planning)三种后设认知的能力(Bachman&Palmer,1997)。欧洲共同语言参考架构在建构第二语言交际能力时,主要是基于语言学习者所需要知道的知识以及他们能力所能够做到的事,作为衡量各等级交际能力的参考标准。欧洲共同语言参考架构采语言知识模式所建构的第二语言交际能力包含一般语言能力(a set of general competences)和特殊语言能力(a set of language-specific competences)两种。一般语言能力包含社会文化知识(sociocultural knowledge)和跨文化意识(intercultural awareness)两种语言知识;特殊语言能力包含语言能力(linguistics)、社会语言能力(sociolinguistics)和语用能力(pragmatics)三种领域能力(Council of Europe,2001)。目前汉语交际能力的评量并没有采用这种模式。

2.第二语言交际能力的知识结构

2.1 文化知识

中华文化已有数千年的历史,其语言又有其历史的延续性;他的演化随着年代,不断地融入各地的文化、生活型态和方言。研究指出以英文作为第二语言的学习者,在使用英文进行交际时,社会文化能力较低者比较容易误解对方的语意(Blum-Kulka et al.,1989;Kasper&Dahl,1991)。同样情况也发生在以汉语作为第二语言的学习者身上。因为就中国人而言,在进行语言交际时,尚可能因为语言内包含较为深层的文化涵义而误解对方的原意,更何况是以汉语作为第二语言的学习者。因此,以汉语作为第二语言的学习者在使用汉语进行交际时,除了需具备良好的汉语的词汇和语法等语言知识外,还需熟悉华人文化、历史以及风俗习惯,才能确实掌握并了解交际的内容,因为文化素养和语言表达是密切不可分的。

Campbell&Rosenthal(2000)从文化的观点观察发现,传承语(heritage language)学习者对于目标语(target language)文化知识的了解程度,比外国语(foreign language)学习者深,因为传承语(heritage language)学习者在其日常的生活中就能习得目标语的文化知识。Valdés(2001)认为传承语学习者可视为是双语的学习者。华裔学生学习汉语时,不但各有不同多元文化背景、多元需要和学习动机,更有着他们处于不同华人社群的交际任务和目的。因此,在评量汉语交际能力时,学习者对于汉语文化知识的了解程度,都应纳入作为评量学习者交际能力的考虑因素。

2.2 多面向的知识

透过实际测验数据证明,第二语言的交际能力是属于一种多面向的知识模式(a multicomponential model of knowledge)(Oller,1979;Oller,1983;Oller&Jonz,1994)。也就是说第二语言交际能力常被视为一种多面向的知识结构(multicomponential consturct)(Kunnan,1998),包含数个不同领域的能力。例如欧洲共同语言参考架构采语言知识模式所定义的交际能力包含语言、社会语言、语用三种领域能力。其中语言能力包括词汇、音韵、语法等的知识。社会语言能力也就是社会文化能力,具体来说是指运用语言交际时,语言用户能顾及和掌握语言使用时社会层面所需的知识。语用能力则着重语言用户对于篇章的精熟程度,对于上下文的连贯性,以及不同文体间的识别能力(Council of Europe,2001;多媒体英语学会译本,2007;蔡雅薰,2009)。研究发现采用语言知识模式所进行的测验数据分析,比采用语言技能模式更能阐明交际能力多面向的语言知识特性(Purpura,2010)。

2.3 高阶层的知识

再则由实际测验数据,在检验语言知识的因素结构研究中也发现,语言知识包含着一个高阶层的因素(a general higher order factor)和数个不同的因素(several distinct factors)(Bachman&Palmer,1982;Harley et al.,1990;Purpura,2010;Sasaki,1999;Vollmer&Sang,1980)。也就是说在第二语言交际能力多面向的知识特性中,涵盖着一个高阶层知识因素的结构。因此,第二语言交际能力测验的能力架构应视为一个高阶层的能力架构。例如基于欧洲共同语言参考架构采语言知识模式的测验,交际能力的能力架构应包含一个高阶层能力(交际能力)和三个领域能力(语言、社会语言和语用能力)的能力架构。目前并没有任何汉语交际能力测验的能力架构涵盖并测量高阶层能力。

3.汉语交际能力测验

3.1 个别任务型与整合任务型试题

由于第二语言交际能力具有多面向知识的特性,因此语言测验专家建议采用个别任务型(separate task)试题与整合任务型(integrate task)试题来评量第二语言的交际能力(Harris&Palmer,1970;Lado,1961)。整合任务型试题是指使用任务型的试题同时测量学习者两个面向以上的语言知识;个别任务型试题则指试题只测量学习者个别或单一的语言知识。Carroll(1968)指出,以任务型试题测量交际能力时,试题的题型应该同时涵盖个别任务型的试题和整合任务型的试题。Carroll的观点广泛地影响后来的语言测验的命题发展趋势;托福考试的命题,第一次的测验就同时包含了个别任务型试题和整合任务型试题(Purpura,2010)。直到现在,托福网络测验(TOEFL-iBT)也都是采用同时包含个别任务型和整合任务型的试题来测量受试者英文的交际能力(ETS,2012)。就目前的汉语能力测验而言,只有美国的AP中文考试是同时采用个别任务型和整合任务型的试题来测量受试者的汉语交际能力,其余如华语测验或新HSK以都只采用个别任务型的试题来评量受试者的汉语交际能力。

3.2 汉语交际能力指标

欧洲共同语言参考架构是国际上公认的非常重要的能力指标之一。全球目前除了欧盟各国之外,还有很多国家的语言能力标准都是参考欧洲共同语言参考架构而制定的。欧洲共同语言参考架构将学习者的交际能力以明确且层级分明的指标,依照学习者交际能力的等级差异分成三等(基础、独立、精熟)六级(入门和基础、进阶和高阶、流利和精通)。台湾的华语测验即是采用欧洲共同语言参考架构各等级的能力指标作为评量的依据。华语测验各级测验对应欧洲共同语言参考架构各能力等级的对应表请参见表1。学习者若通过华语测验的基础级测验,其汉语交际能力是对应欧洲共同语言参考架构的A2级;进阶级对应B1级;高阶级对应B2级;流利级主要对应C1级(SC-TOP,2011a)。蔡雅薰(2009)考虑台湾对外汉语教学与第二语言学习的实际情况,针对欧洲共同语言参考架构各等级的能力指标进行修正,发展出适合台湾对外汉语教学教师、学习者以及测验人员参考使用的能力指标。因此在台湾的汉语交际能力测验,尚有王暄博、蔡雅薰、郭伯臣和赵日彰(2012)直接以欧洲共同语言参考架构的语言技能模式为基础所建构的汉语交际能力测验(Wang's CPT)(Wang et al.,2012)。

在第二语言交际能力的评量中,许多学者认为采用Bachman模式评量受试者的语言交际能力,在实务的执行上是不可行的。主要原因认为Bachman模式所建构的语言交际能力的范围既广又深,不但内容太过抽象,而且对于语言测验目的的构成因素,优先级不明确(Chalhoub-Deville&Deville,2005;Kunnan,1998;McNamara,2003;O'Sullivan,2011)。其次,在第二语言交际能力多面向的知识结构中,各个面向知识间彼此互动情形仍未厘清(Douglas,2000;Shehan,1988)。因此,McNamara认为Bachman模式所定义的第二语言交际能力缺乏互动或社会面向(interactional/social dimension)(Chalhoub-Deville,1997;Chalhoub-Deville,2003;Chalhoub-Deville&Deville,2005;Kramsch,1986;Kramsch,1998;McNamara,2003;Young,2000)。相对于Bachman模式,欧洲共同语言参考架构采语言知识模式所定义的交际能力,将学习者对于目标语的文化知识纳入作为考虑的因素。这种第二语言交际能力的分级模式很快获得了第二语言教学、测验等领域专家的一致认同,并广泛地使用在欧盟及世界其他各国第二语言学习的课程纲要、课程指引、评量和教材编制等领域之中(O'Sullivan,2011)。

表1:台湾华语测验各级测验和CEFR各级能力对照表

3.3 高阶层试题反应理论

试题反应理论(Item Response Theory,IRT)能克服古典测验理论的缺点。以试题反应理论为基础的测验,是近几年国际语言测验与评量发展主要的趋势。很多大型的测验都采用试题反应理论作为测量的基础模式。例如:美国用来评量学生成就的“国家教育发展评量”(NAEP,NationalAssessmentofEducational Progress)(Lee et al.,2007;张钿富、吴慧子,2006)或是“国际数学与科学教育成就趋势调查”(TIMSS,Trends in International Mathematics and Science Study)(Mullis et al.2007)或者是针对各国7年级以上的15岁学生所做的“学生能力国际评量计划”(PISA,The ProgrammeforInternationalStudentAssessment)(OECD,2005)等都是采用试题反应理论模式而发展的国际大型标准测验。在第二语言能力测验方面,在英文测验如托福考试(McKinley&Way,1992);在汉语测验方面,如Wang's CPT(Wang et al.,2012),都是以试题反应理论为基础而发展的测验模式(Wang et al.,2012)。

试题反应理论的基本假设为单向度的能力(unidimensionality)(Weiss&Yoes,1991)。对于非单一向度能力的测验除了采用多次测验的方式之外,一般采用多向度(multidimensional)测验模式,亦可兼顾并考虑各领域间能力的相关性问题(Adams et al.,1997;de la Torre,2008;de la Torre&Patz,2005)。例如PISA以多向度测验模式测量学习者对于连续文本和非连续文本两个领域的阅读能力,作为评量学习者阅读素养之依据(OECD,2005;国立台南大学PISA国家研究中心,2009)。但是多向度测验模式并不适合运用在包含更复杂高阶层能力的第二语言交际能力的测验模式之中。对于涵盖高阶层能力架构的测验,最新的研究趋势则是建议采高阶层试题反应理论模式,以线性关系的数学模式,同时测量学习者总体能力及其数个领域能力(de la Torre et al.,2011;Song,2007)。目前并没有采高阶层试题反应理论模式的汉语交际能力测验。

4.试题编制与对应

4.1 试题编制

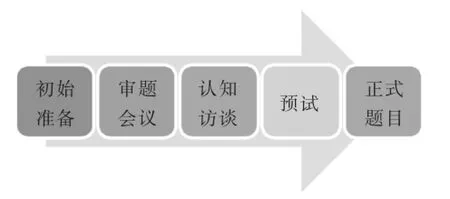

本研究在试题的编制上,试题的设计是针对欧洲共同语言参考架构独立级(B级)以上的受试者而研发,主要的目的是评量他们的汉语交际能力。本研究的试题编制流程如下图1所示。试题编制的流程虽是以线性的方式呈现,实际执行时,也会透过循环修正的方式以确保试题之质量。本研究的试题编制流程是参考“学生能力国际评量计划”的标准化试题编制流程,共涵盖初始准备、审题会议、认知访谈和预试四个阶段(OECD,2005)。

图1:试题编制流程图

在初始准备阶段先举行命题研习会,让所有参与命题的人员都能了解试题命题标准、原则。同时依据命题卡、命题检核表以及汉语交际能力测验之评量架构,作为命题时之参考依据。在审题会议阶段,主要的工作在订立修题和审题原则,并建立修题和审题的检核表。修题和审题的检核表需要包含选择题的题干、选项与试题内容。在认知访谈阶段,主要的工作是将编制完成的部分试题提供试测人员试考,以确定受试者之思考历程,这种认知访谈之历程特别有助于澄清试题之题意。在所有的试题编制完成后,即可执行试题的预测。在预试阶段的主要任务为收集受试者对于所有试题的可能反应,做为未来正式施测之准备。

本研究共研发并设计47道试题,经专家筛选和审核后,最后选用43道试题作为正式的施测试题。所有的试题皆由台湾师范大学应用华语文学系的教授所设计、审查,并在正式施测前皆已确保他们的适当性。试题难易度设计的原则是比照台湾的华语测验的试题编制,设定为一难易适中的测验;也就是答对率在百分之六十以上的试题,须占全部试题的百分之八十(张莉萍,2007)。

4.2 试题对应

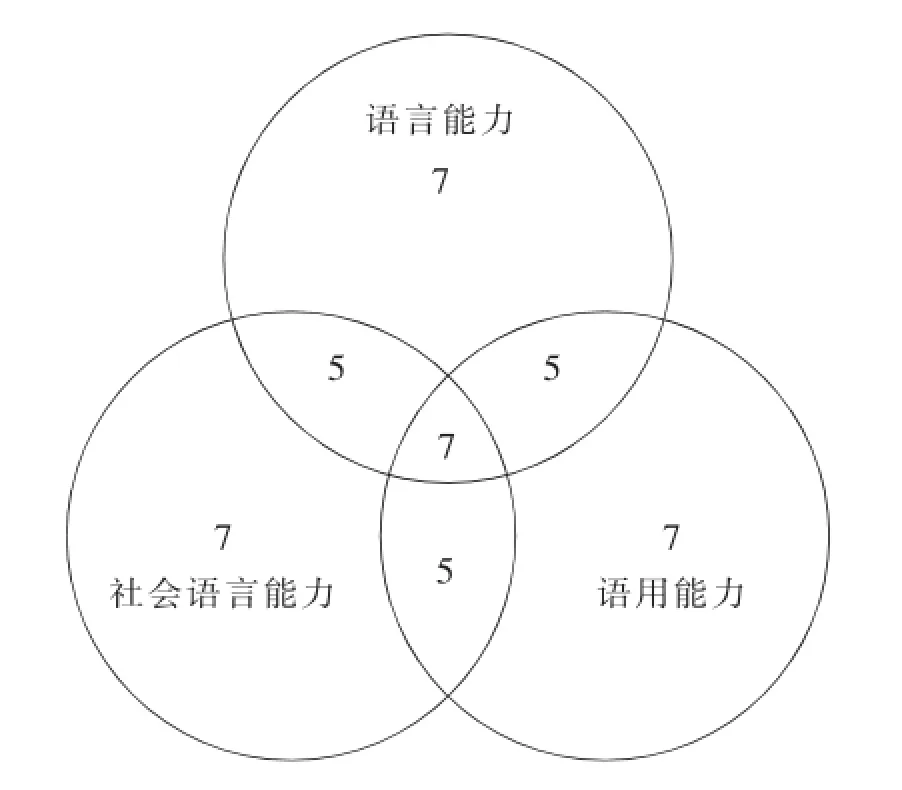

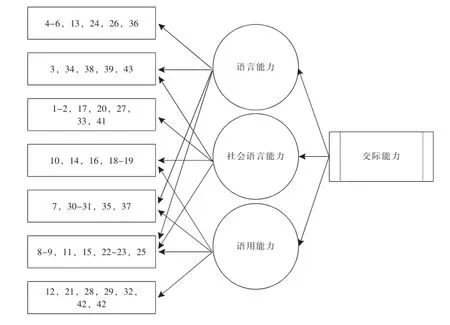

本研究对于所有43道试题的编制皆参考并对应欧洲共同语言参考架构语言知识模式的能力指标,并且在试题中同时包含整合任务型与个别任务型的试题,如图2所示。

图2:汉语交际能力测验的试题架构

例如,在汉语交际能力测验的试题架构中,总共有7道同时对应三种领域能力的整合任务型试题;他们分别为8、9、11、15、22、23和25题(请参见下页图3)。总体而言,本研究所编制的试题中,整合任务型试题共有22道试题;个别任务型试题共有21道试题。试举汉语交际能力测验的第41道试题说明如下:

试题41

谢欣颖的爸爸到学校参加家长座谈会,萧老师看到谢欣颖的爸爸说:「______,欢迎你来参加。」请问以下哪个答案最适合:

(A)谢经理

(B)老谢

(C)谢彦文

(D)谢爸爸

根据汉语称谓语的用法,从四个选项来看,在学校的家长座谈会上,萧老师应该是以学生(谢欣颖)的爸爸“谢爸爸”(选项D)来称呼比较合适。根据上述对于第41道试题的分析来看,这道试题只涵盖一种社会语言能力的指标,这道试题属于个别任务型试题。另外例如第8题,这道试题同时涵盖语言能力、社会语言能力和语用能力的指标,显示这道试题同时评量受试者汉语交际能力的三种领域能力,这道试题属于整合任务型试题。

试题8

“如果你不按照他说的去做,他会让你吃不完兜着走。”这句话的意思是?

(A)如果你不听他的,他会自己想办法把事情完成

(B)就算你不听他的,他也会想办法让你顺从他

(C)就算你不听他的,他也会有办法自己把事情搞定

(D)如果你不听他的,他会想办法报复你让你有麻烦

5.测验资料分析

图3:试题对应CEFR能力指标的分布

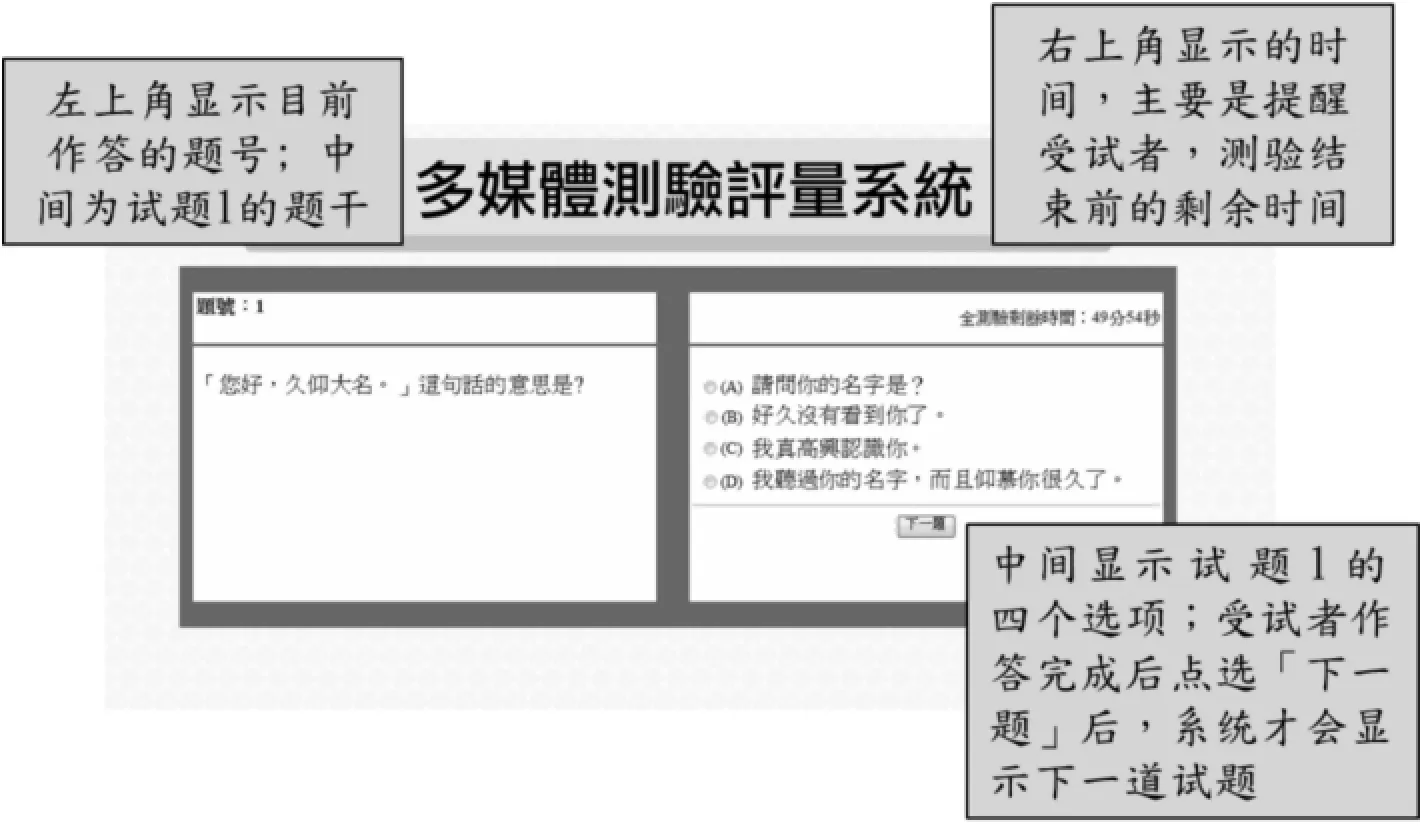

本研究于2011年4月在台湾台湾师范大学国际与侨教学院侨生先修部施测。汉语交际能力测验是透过自行所开发的《华语文能力计算机化测验系统》,以在线测验的方式收集数据。图4为《华语文能力计算机化测验系统》的登入接口,受试者在账号和密码的字段中,输入个人的账号和密码后,即可进入系统中开始进行汉语交际能力测验的试题作答。图5为《华语文能力计算机化测验系统》受试者的作答接口,左上角显示受试者目前作答的题号;左边中间为试题的题干。右上角显示受试者目前作答的剩余时间,主要的功能为提醒受试者之用。右下角显示作答试题的四个选项;选项可显示文字,也可采图片或是影音多媒体的方式呈现。受试者只要在选项前点选适合的答案即可。作答完成后受试者需点选“下一题”,系统才会显示下一道试题。

汉语交际能力测验施测时间为45分钟,施测的对象为华裔学生,总共收集有效数据样本共1235份。本研究资料分析,共细分成四个步骤:首先分别计算出每一位华裔学生的总体汉语交际能力;其次根据所估算各个领域能力和总体能力间的相关系数,分别计算出每一位华裔学生个别的汉语语言、社会语言和语用领域能力;第三依据华裔学生的背景资料作为自变量,采二因子变异数分析(Two-way ANOVA)的统计方法,检定华裔学生汉语总体交际能力是否有显著的差异性存在;最后再采二因子多变量变异数分析(Two-way MANOVA)的统计方法,探讨哪些领域能力造成华裔学生显著差异。

图4:《华语文能力计算机化测验系统》登入接口

另外由于本研究在试题的研发和设计上,同时涵盖了整合任务型与个别任务型试题,而且在测验的能力架构上,建构了高阶层能力。因此,本研究采用一因子题内多向度高阶层试题反应理论三参数模式(one-factor within-item HO-IRT 3PM model)(de la Torre&Song,2009)。试题参数值的估计是运用WinBUGS软件,以蒙地卡罗-马可夫链法(The Markov Chain Monte Carlo estimator,MCMC)进行。

图5:《华语文能力计算机化测验系统》作答接口

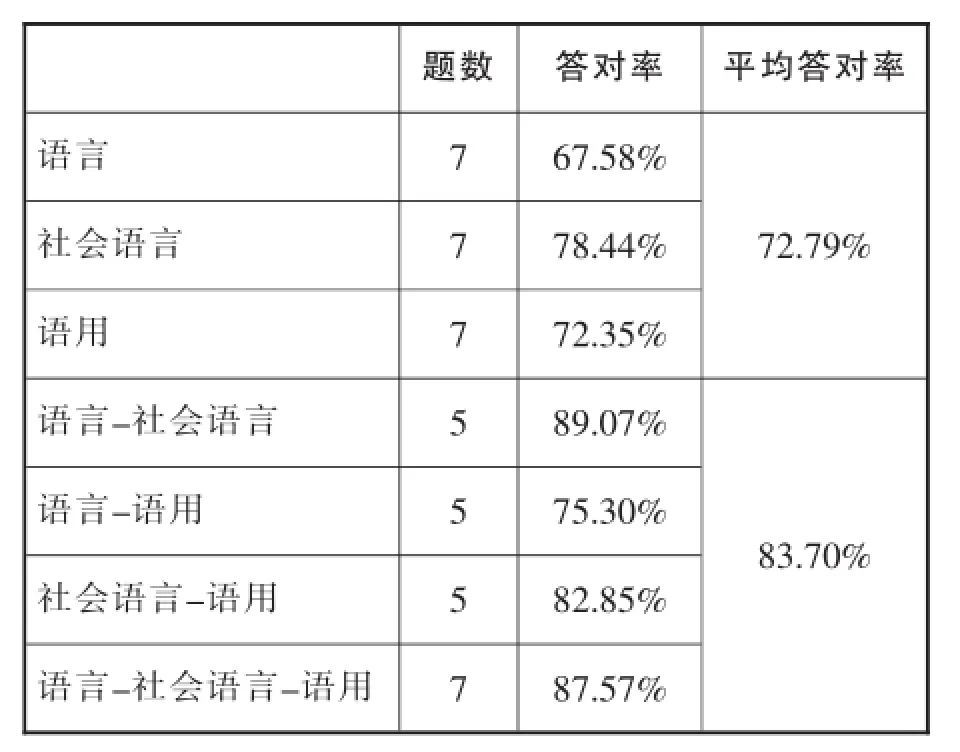

本研究所编制的43道试题的整体平均答对率为78.55%;其中答对率在60%以上的试题数为36题,占全部试题的83%,显示对于华裔学生而言,这是一份难易适中的测验。表2显示个别任务型试题在语言、社会语言和语用领域能力中的平均答对率分别为67.58%、78.44%和72.35%,个别任务型试题的总体平均答对率为72.79%;整合任务型试题在语言-社会语言、语言-语用、社会语言-语用以及语言-社会语言-语用的领域能力中之平均答对率分别为89.07%、75.30%、82.85%以及87.57%,整合任务型试题的总体平均答对率为83.70%。

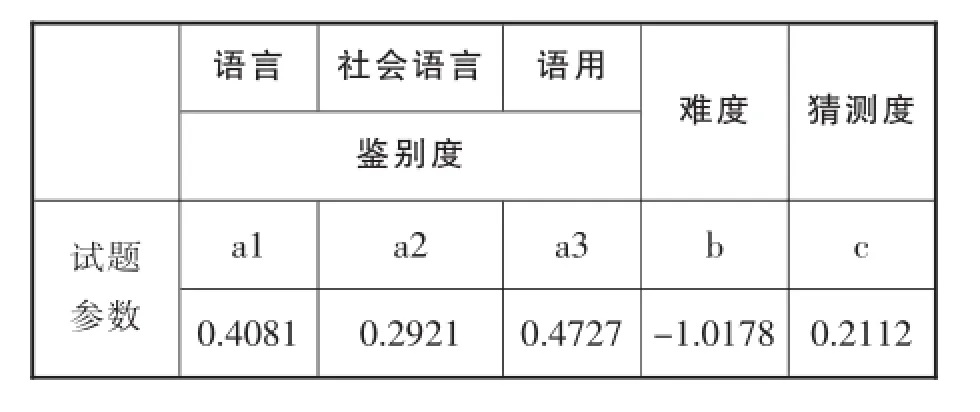

在三参数模式的试题反应理论中,试题的参数包含鉴别度、难度和猜测度。根据表3所示的平均试题参数:平均试题难度为-1.0178;平均试题猜测度为0.2112;语言、社会语言和语用领域能力的平均试题鉴别度分为0.4081、0.2921和0.4727。

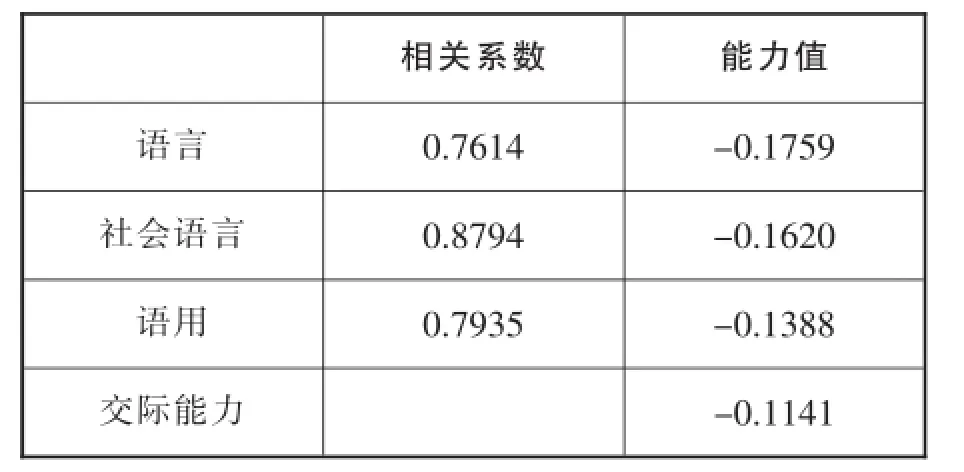

经测验资料分析发现,华裔学生汉语交际能力的语言、社会语言和语用领域能力与总体交际能力的相关系数分别为0.7614、0.8794以及0.7935(请参考表4),显示汉语交际能力(总体能力)为一多面向的能力。各领域能力与总体交际能力之间存在高相关。同时也证明本研究所采用的一因子题内多向度高阶层试题反应理论的模式符合测验数据所需的能力架构。

试题反应理论模式所估算的能力值范围是介于正负三之间;正三代表能力高,负三代表能力低。根据表4数据分析显示,华裔学生的汉语交际能力平均值为-0.1141;语言、社会语言和语用三个领域能力的平均能力值分别为-0.1759、-0.1620和-0.1388。

表2:汉语交际能力测验试题通过率

表3:平均试题参数

5.1 汉语总体交际能力

华裔学生来自全球各地,但是华裔学生在侨居当地所处的社会,接触汉语的机会并非相同。有部分华裔学生在侨居当地所处的社会,接触汉语的机会比较高,例如来自香港和澳门的华裔学生。他们可以说汉语也可以了解广东话,同时在侨居地随时随地都方便接触汉语文的书面文字,如汉语的招牌和报纸等;但是也有部分华裔学生在其所处的侨居当地社会,接触汉语的机会并不高,例如来自韩国和印度尼西亚的华裔学生。来自侨居地接触汉语机会比较高的华裔学生共有641名;来自侨居地接触汉语的机会比较低的华裔学生共有594名。因此,本研究首先将华裔学生的性别和侨居地接触汉语机会两个因素列入作为自变量,采二因子变异数分析,检定华裔学生在汉语总体交际能力上,是否有显著的差异性存在。

表4:汉语交际能力与各领域能力值及其相关系数

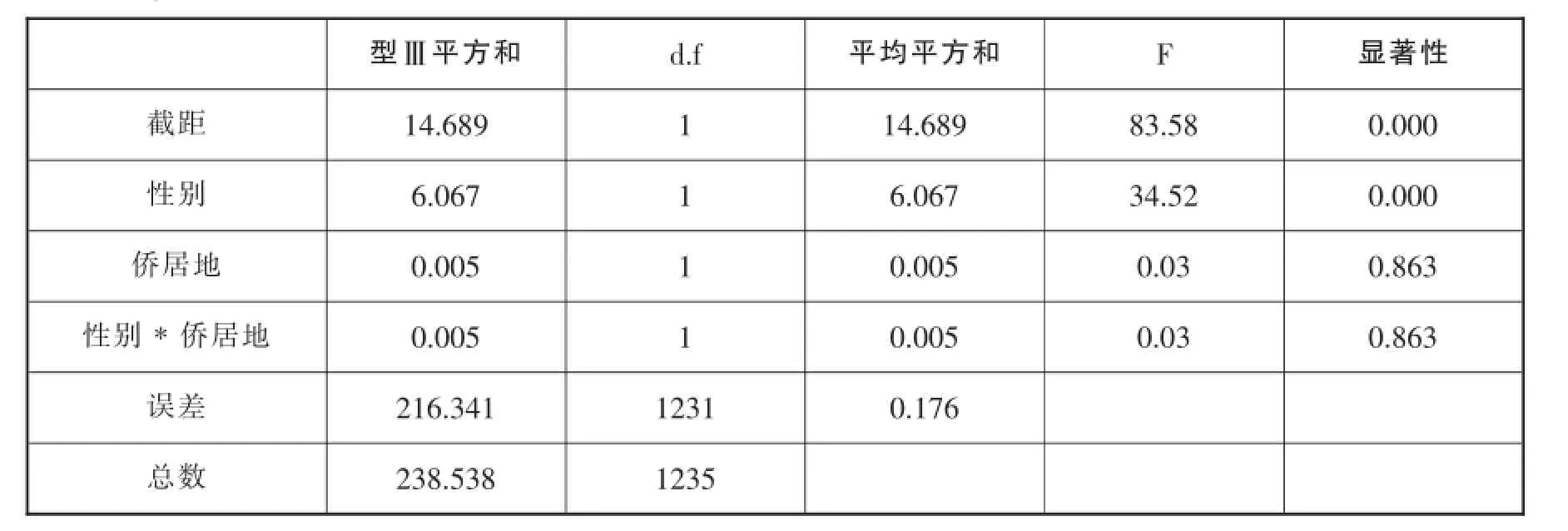

如表5所示,由于华裔学生的性别与侨居地两个自变量在汉语总体交际能力的交互作用上未达显著水平(d.f=1,F=0.030,p=0.863<0.05);而且不同侨居地的华裔学生在汉语总体交际能力上也没有显著的差异(d.f=1,F=0.030,p=0.863<0.05)。华裔学生的汉语总体交际能力仅在性别上有显著的差异(d.f=1,F=34.52,p=0.000<0.05)。

由表6,男性华裔学生共有660人,男性平均的汉语交际能力为-0.1797;女性华裔学生共有575人,女性平均汉语交际能力为-0.0389。本研究根据华裔学生的性别差异所进行的统计检定发现,在95%的信心水平下,女性华裔学生的汉语总体交际能力显著高于男性,请参考表5。

表5:性别与侨居地接触汉语机会的汉语交际总体能力变异数分析

表6:华裔学生的汉语总体交际能力在性别上的差异比较

5.2 汉语领域能力

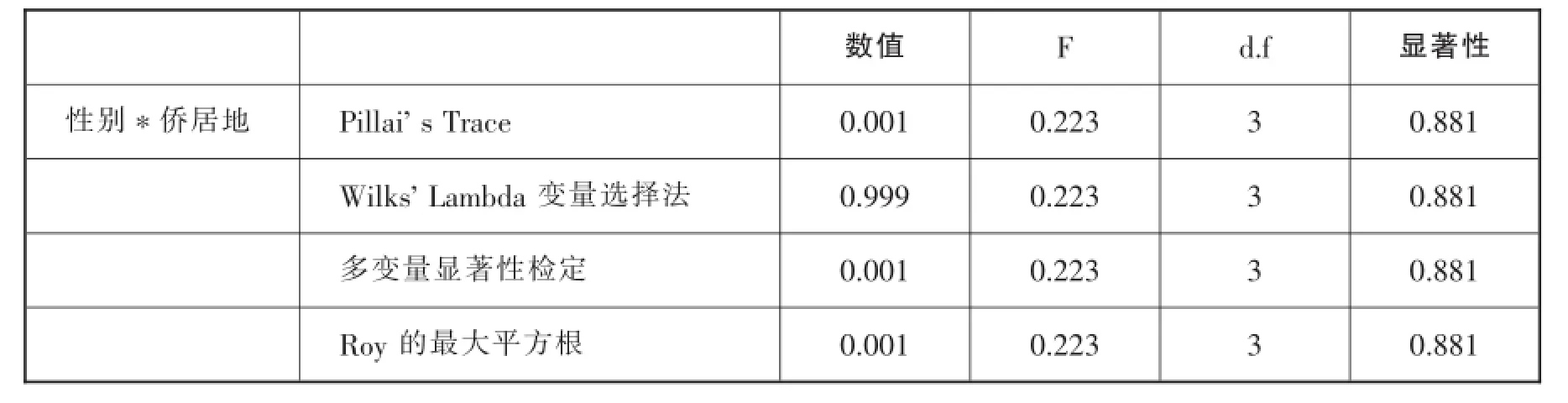

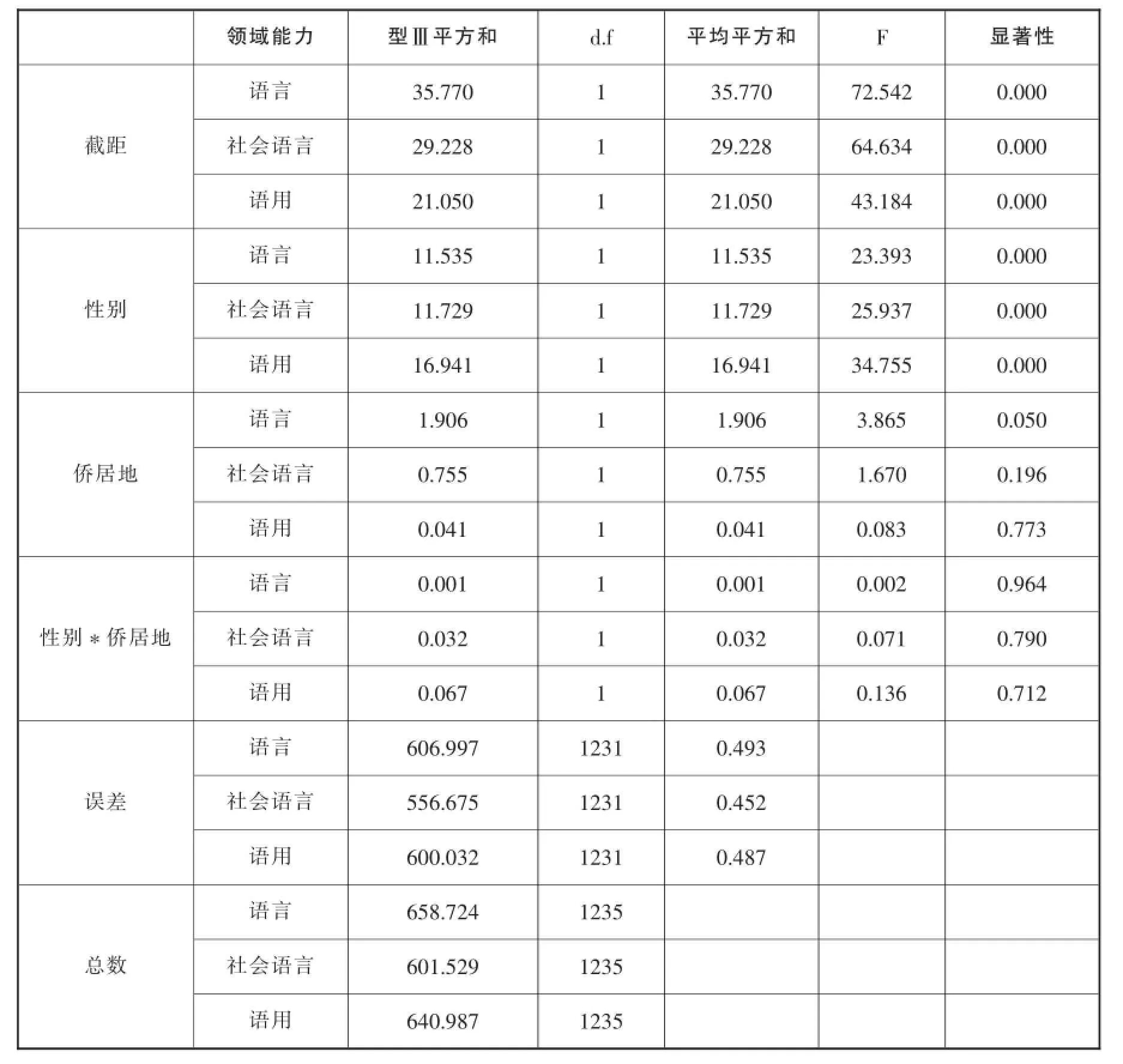

其次,本研究采二因子多变量变异数分析,检定华裔学生在汉语三个领域能力上,是否有显著的差异性存在。如表7所示,由于华裔学生的性别和侨居地两个自变量在汉语交际能力的三个领域能力(语言、社会语言和语用能力)中的交互作用未达显著(Pillai's Trace=0.001,Wilks'Lambda变量选择法=0.999,多变量显著性检定=0.001,Roy的最大平方根值均=0.001,d.f=3,F=0.223,p=0.881>0.05)。

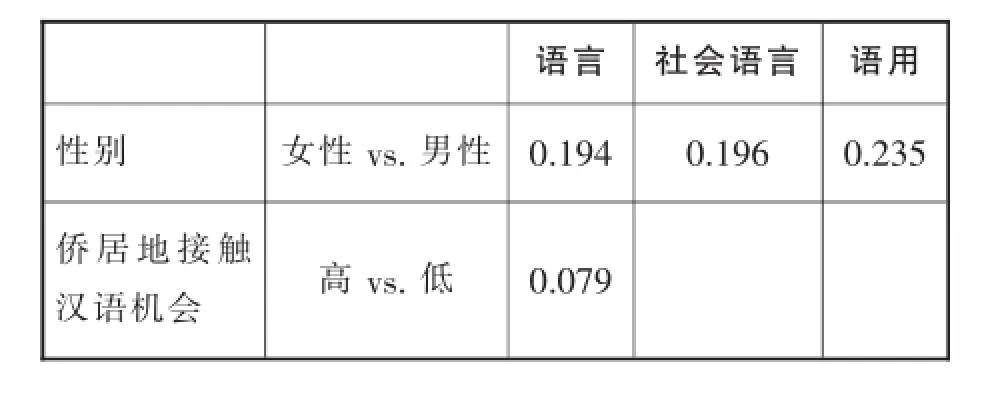

因此,本研究根据华裔学生的性别和侨居地所进行主要效果分析如下:首先,就性别的自变量而言,如表8所示,根据受试者间效应项的检定发现,在95%的信心水平下,不同性别的华裔学生在语言(d.f=1,F=23.393,p=0.000<0.05)、社会语言(d.f=1,F=25.937,p=0.000<0.05)和语用能力(d.f=1,F=34.755,p=0.000<0.05)上均存在有显著的差异性,且在女性的汉语语言、社会语言和语用能力皆较男性高,其中女性的汉语语言能力较男性高0.194;女性的汉语社会语言能力较男性高0.196;女性的汉语语用能力较男性高0.235,请参考表9。

表7:性别与侨居地接触汉语机会的汉语交际领域能力多变量变异数分析(1)

表8:性别与侨居地接触汉语机会的汉语交际领域能力多变量变异数分析(2)

其次,就华裔学生在侨居地接触汉语机会来看,如表8所示,根据受试者间效应项的检定发现,不同侨居地的受试者只有在汉语语言(d.f=1,F=3.865,p=0.050)存在有显著的差异性,其余在汉语社会语言(d.f=1,F=1.670,p=0.196>0.05)和汉语语用能力(d.f=1,F=0.083,p=0.773>0.05)上均没有显著的差异性。华裔学生在其侨居地接触汉语机会的高低不同,其汉语语言能力的差异为0.079,请参考表9。

表9:性别与侨居地接触汉语机会在各领域能力之水平比较

6.结论

本研究成功地建构了以语言知识模式为基础,参考欧洲共同语言参考架构的交际能力指标,并且涵盖高阶层能力的汉语交际能力测验。总共收集有效样本共1235份,其中男性华裔学生有660名,女性华裔学生为575名。52%的华裔学生来自于接触汉语机会较高的侨居地区或国家。由表2的试题平均答对率发现,对应两种以上能力的整合任务型试题的试题平均答对率为83.70%;对应单一能力的个别任务型试题的试题平均答对率比较低,只有约72.79%。经上述测验数据的试题通过率分析发现,整合任务型试题的平均答对率高于个别任务型试题的平均答对率,表示受试者回答整合任务型试题无须同时具备两种领域能力,只要拥有其中一种领域能力即可能答对该道试题。也就是说受试者在回答试题时,即使这道试题是对应两种以上领域能力的整合任务型试题,受试者只要具备其中一种知识,即可正确地回答这道试题。这个现象说明了汉语交际能力是属于一种补偿性(compensatory)的能力。另外由试题通过率亦可发现,华裔学生在回答所有有对应社会语言领域能力试题的平均答对率为84.48%;回答没有对应社会语言领域能力试题的平均答对率却只有71.74%。归咎原因,华裔学生虽然来自全球各地,他们可能同时熟悉汉语或者其他中国的方言之外,甚至对于汉语文化知识的了解更综合了侨居当地的文化因素和知识。但是他们自小皆与父母同住,从小即耳濡目染并习得来自其父母、家庭以及华人社会的文化知识。由于他们自小就沉浸在华人的社会文化之中,就学习汉语作为第二语言而言,他们对于汉语文化知识的了解程度,比外国语学习者深入,他们都是属于双语的汉语学习者。

本研究发现,语言、社会语言和语用领域能力与总体交际能力之间具有高相关;其相关系数分别为0.7614、0.8794以及0.7935,显示汉语交际能力为一多面向的能力。因此,测验数据是适合采用高阶层试题反应理论模式。另外本研究的数学模式也同时估算出所有华裔学生的各个领域能力与总体交际能力。华裔学生的总体平均交际能力为-0.1141;语言、社会语言和语用的平均领域能力分别为-0.1759、-0.1620和-0.1388。

根据二因子变异数分析,不同性别的华裔学生和在侨居地使用汉语机会的高低情况对于汉语交际总体能力并没有显著的交互影响。而且虽然华裔学生在侨居地接触汉语的环境不同,他们在汉语总体交际能力上并没有显著差异。但是,实证数据显示女性华裔学生的汉语总体交际能力显着高于男性。另外,根据二因子多变量变异数分析,不同性别的华裔学生和在侨居地使用汉语机会的高低情况对于汉语语言、社会语言和语用的三个领域能力也没有显著的交互影响。但是,女性的汉语语言、社会语言和语用能力皆显著高于男性;其中女性的汉语语言能力较男性高0.194;社会语言能力较男性高0.196;语用能力较男性高0.235。而且,侨居地接触汉语机会会显著影响华裔学生的汉语语言能力。总体而言,本研究最重要的贡献是首先纳入汉语的文化知识,以同时涵盖个别任务型和整合任务型的试题,评量学习者使用汉语进行交际时其多面向的语言知识。

蔡雅薰2009华语文教材分级研制原理之建构[M].台北:正中书局.

多媒体英语学会(译)2007欧洲共同语文参考架构[Z].高雄:和远图书信息出版社.

国立台南大学PISA国家研究中心2009PISA阅读素养应试指南[Z].台湾:国立台南大学.

王暄博,蔡雅薰,郭伯臣,赵日彰2012以CEFR为基础之华语文初级能力测验研发与应用[J].华文教学与研究(1).

张莉萍2007华语文能力测验,发展现况[R].外语能力测验之动向与展望国际学术研讨会(台北:政治大学,2007,7).

张钿富,吴慧子2006基本能力评量跨国发展经验之比较研究[Z].台湾:国立教育资料馆.

Adams,R.J.,M.Wilson&W.C.Wang1997The multidimensional random coefficients multinomial logit model[J].Applied Psychological Measurement21:1-23.

Bachman,L.F.1990Fundamental Considerations in Language Testing[M].Oxford:Oxford University Press.

Bachman,L.F.&A.S.Palmer1982The construct validation of some components of communicative language proficiency[J].TESOL Quarterly16:449-65.

——1997Language Testing in Practice[M].London:Oxford University Press.

Blum-Kulka,S.,J.House&G.Kasper1989Crosscultural Pragmatics:Requests and Apologies[M].Norwood,NJ:Ablex.

Brown,H.D.2006Principles of Language Learning and Teaching Englewood Cliffs[M].NJ:Prentice Hall Regents.

Campbell,R.N.&J.W.Rosenthal(eds.)2000Heritage Language(Handbook of Undergraduate Second Language Education)[M].Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates.

Carroll,J.B.1968The psychology of language testing[A].In A.Davies(ed.).Language Testing Symposium:A Psycholinguistic Approach[C].London:Oxford U-niversity Press:46-49.

——1972Fundamental considerations in testing English proficiency of foreign students[A].In H.B.A.R.N.Campbell(ed.).Teaching English as a Second Language:A Book of Readings[C].New York:Mc-Graw-Hill Book Company.

Chalhoub-Deville,M.1997Theoretical models,assessment frameworks,and test construction[J].Language Testing14:3-33.

——2003Second language interaction:current perspectives and future trends[J].Language Testing20:369-83.

Chalhoub-Deville,M.&C.Deville2005A look back at and forward to what language testers measure[A].In E.Hinkel(ed.).Handbook of Research in Second Language Teaching and Learning[C].Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates:815-32.

Council of Europe(ed.)2001The Common European Framework of Reference for Languages[Z].Strasbourg:Cambridge University Press.

de la Torre,J.2008Multidimensional scoring of abilities:the ordered polytomous response case[J].Applied Psychological Measurement32:355-70. de la Torre,J.&R.J.Patz2005Making the most of what we have:a practical application of MCMC in test scoring[J].Journal of Educational and BehavioralStatistics 30:295-311.

de la Torre,J.&H.Song2009Simultaneous estimation of overall and domain abilities:a higher-order IRT model approach[J].Applied Psychological Measurement33:620-39.

de la Torre,J.,H.Song&Y.Hong2011A comparison of four methods of IRT subscoring[J].Applied Psychological Measurement35:296-316.

Douglas,D.2000Assessing Language for Specific Purposes[M].Cambridge:Cambridge University Press.Harley,B.,P.Allen,J.Cummins&M.Swain1990The Development of Second Language Proficiency[M].New York:Cambridge Applied Linguistics.

Harris,D.P.&L.A.Palmer1970CELT Listening Form L-A,Structure Form S-A,Vocabulary Form VA[M].New York:McGraw-Hill Book Company.

Jamieson,J.,S.Jones,I.Kirsch,P.Mosenthal.&C.Taylor2000TOEFL 2000 framework:A working paper[Z].ETS.

Kasper,G.&M.Dahl1991Research Methods in Interlanguage Pragmatics[M].Honolulu:University of Hawaii Press.

Kramsch,C.1986From language proficiency to interactional competence[J].The Modern Lanuage Journal70:366-72.

——1998Language and Culture[M].Oxford:Oxford University Press.

Kunnan,A.J.1998Approaches to validation in language assessment[A].In A.J.Kunnan(ed.).Validation in Language Assessment[C].Mahwah,N.J.:LEA:1-16.

Lado,R.1961Language Testing[M].New York:Mc-Graw-Hill Book Company.

Lee,J.,W.S.Grigg&G.S.Dion2007The Nation’s Report Card:Mathematics 2007[Z].U.S.Department of Education.

McKinley,R.L.&W.D.Way1992The feasibility of modeling secondary TOEFL ability dimensions using multidimensional IRT models[R].ETS TOEFL Technical Report No.TR-05.

McNamara,T.2003Book Review:Fundamental considerations in language testing.(Oxford:Oxford University Press,Language Testing in Practice:Designing and Developing Useful Language Tests)[J].Language Testing 20:466-73.

O'Sullivan,B.(ed.)2011Language Testing:Theories and Practices(Palgrave Advances in Language andLinguistics)[M].New York:Palgrave Macmillan.

Oller,J.W.1979Language Tests at School[M].London:Longman Group Ltd.

——(ed.)1983.Issues in Language Testing Research[M].Rowley,MA:Newbury House Publishers,Inc.

Oller,J.W.&J.Jonz1994Cloze and Coherence[M].London:Associated University Press.

Purpura,J.E.2010Assessing communicative language ability:models and their components[A].In E.Shohamy&N.H.Hornberger(eds.),Encyclopedia of Language and Education[C].NY:Springer.

Sasaki,M.1999Second Language Proficiency,Foreign Language Aptitude,and Intelligence[M].NY:Peter Lang.

SC-TOP2011aNew version of the Test of Chinese as a Foreign Language launched in 2011.Taipei:Steering Committee for the Test Of Proficienct-Huayu[EB/OL].http://www.sc-top.org.tw/download/News%20release%20of%20the%20new%20version.pdf.

——2011bSteering Committee for the Test of Proficiency-Huayu[EB/OL].http://www.sc-top.org.tw/.

Shehan,P.1988State-of-the-Art article:language testing,Part 1[J].Language Testing21:211-21. Song,H.2007A higher-order item response model:development and application[Z].Unpublished:The State University of New Jersey doctoral dissertation.

Valdés,G.(ed.)2001Heritage Language Students:Profiles and Possibilities(Heritage Language in America,Preserving a National Resource)[M].IL:Delta Publishing Company.

Vollmer,H.J.&F.Sang1980Competing hypotheses about second language ability:a plea for caution[M].Berlin:Osnabrück.

Wang,H.P.,B.C.Kuo,Y.H.Tsai&C.H.Liao2012 A CEFR-based computerized adaptive testing system for Chinese proficiency[J].The Turkish Online Journal of Educational Technology11.

Weiss,D.&M.Yoes1991Item response theory[A].In R.K.Hambleton&J.Zall(eds.),Advances in Educational and Psychological Testing[C].Boston:Kluwer-Nijhoff.

Young,R.F.2000Interactional competence:challenges for validity[R].Paper presented at the The annual meeting of the American Association for Applied Linguistics and the Language Testing Research Colloquium,Vancouver,Canada.

On Chinese Communicative Language Proficiency Assessment:Based on Language Knowledge Model

Rih-Chang Chao1,Ya-Hsun Tsai2,Bor-Chen Kuo3,Zhen-Xing Lin4

(1.Hsin Sheng Junior College of Medical Care and Management,Taoyuan,Taiwan 32544,China;2.4.Department of Applied Chinese Language and Literature,National Taiwan Normal University,Taipei,Taiwan 10610,China;

3.Graduate Institute of Educational Measurement and Statistics Dept.,National Taichung University,Taichung,Taiwan 40306,China)

language communicative competence;language knowledge model;language skill model;CEFR

The purpose of this study is to put Chinese cultural and pragmatic knowledge into the test of Chinese communicative competence.By referring to the indicators of CEFR language communicative competence,43 items were designed in the communicative competence test in this study.This study makes contributions in the following three aspects:(1)develop an original model to consider both Chinese cultural and pragmatic knowledge in a Chinese Communicative Competence Test,(2)involve both separated and integrated task items,and(3)asses the examinees'overall competence and their abilities in three distinctive domains(linguistic,sociolinguistic,and pragmatic competence).By an empirical data analysis,it is found that the overall Chinese communicative competence of female students is significantly higher than that of male.In addition,the Chinese linguistics proficiency of students who use Chinese as their major language is significantly higher than those who do not.In addition,there is significant difference of students'Chinese language proficiency according to their nationality,and the Chinese language proficiency is influenced by their Chinese contact frequency.However,there is no significant difference in their sociolinguistic and pragmatic competence.

H195.6

A

1674-8174(2014)03-0053-12

【责任编辑 蔡丽】

2013-04-09

赵日彰(1963-),男,台湾人,新生医护管理专科学校讲师,主要从事华语测验与评量研究;蔡雅薰(1964-),女,台湾人,台湾师范大学应用华语文学系教授,博士,主要从事华语文教学、评量与教材设计研究;郭伯臣(1970-),男,台湾人,台中教育大学教育学院教授,博士,主要从事影像辨认、机械学习、资料探勘、测验与评量研究;林振兴(1968-),男,台湾人,台湾师范大学应用华语文学系副教授,博士,主要从事华语文教学与华人文化研究。