意大利文艺复兴(五)

[编者按]

1520年是盛期文艺复兴的结束,也是晚期文艺复兴的开始。意大利中部以米开朗基罗为领袖,包括佛罗伦萨画派和罗马画派,注重的是disegno,讲求好的设计和素描草图;而意大利北部以提香为魁首,包括新威尼斯画派和帕尔马、伦巴第等地区,注重的是colorito,提倡用颜料来塑形,强调通过油彩层次和笔触肌理来制造视觉效果。米氏和提香的高寿和多产都令人吃惊,他们病逝之前(1564和1576)的长达五十年中,意大利艺坛呈现两人南北分峙的时代。而在整体面貌上,风格主义和威尼斯画风成为当时的主流。米开朗基罗秉承了文艺复兴全才的理念,将雕塑、绘画和建筑都进行到底,因为受到政治社会动荡和宗教改革的影响,作品更至深沉雄浑的境界,同时对于裸体形象的大量变形塑造也对风格主义影响至深。他的竞争者和继承者们虽然能满足当时的政治需要,但无法企及他的艺术高峰。提香则如多纳泰罗对于雕塑领域的广泛贡献,广泛涉猎绘画的各种形制和题材并都获得高度成就,他的意义远远超出乔凡尼·贝里尼和乔尔乔涅为威尼斯画派奠定的抒情基调,为后世学院派主流正宗树立了标榜。他们之后,文艺复兴将过渡到巴洛克时期,过渡时期的艺术是波澜壮阔的文艺复兴艺术史的完结篇。

一、神一样的米开朗基罗

他依然是艺术领域的神——当莱昂纳多和拉斐尔相继被上帝召唤离世后,米开朗基罗就成为意大利中部唯一的真神。当然,他更是上帝真正的仆人,“他唯一的竞争者和人生唯一的尺度就是上帝本人”。他不像莱昂纳多那样有广泛的兴趣,也没有拉斐尔那样多彩的私人生活。他最大的两个敌人都已经作古,他唯一的目标就是工作,他最大的烦恼就是社会动荡、政治变更、宗教改革和赞助者变换委托任务而造成的各种心烦意乱。但一定请读者们记住,越到晚年,米氏越成为他的本来面貌:真诚的艺术工作者、虔诚的宗教信奉者、极具修养的诗人和错乱的心理病患者。了解这些这些对于还原米氏艺术的深层内涵极为重要。

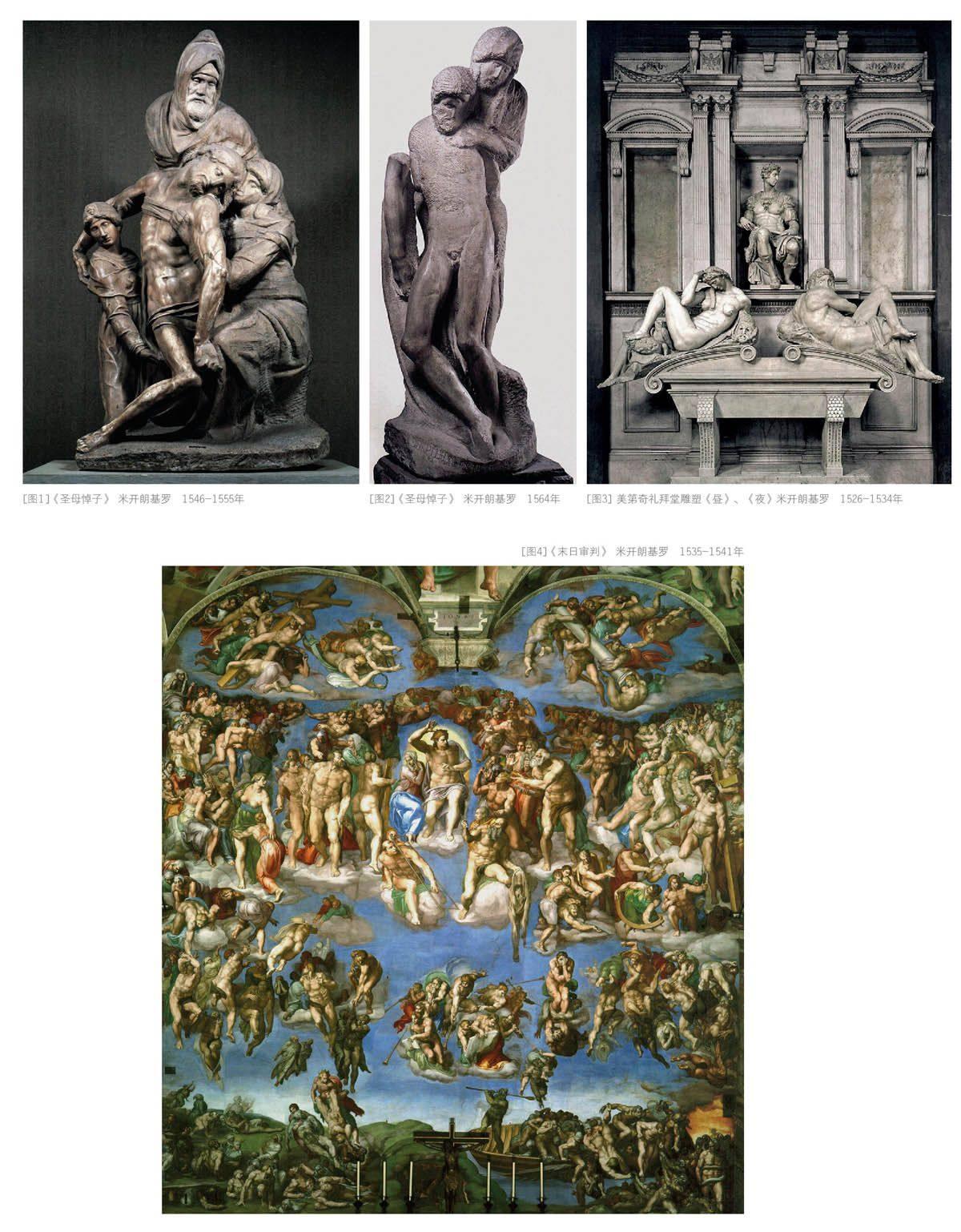

在关于米氏的很多研究中都会提到,在他富含宗教情感的自传中有两个人对他影响极大:早期是萨伏那洛拉,晚期则是女诗人维多利亚·科隆娜(Vittoria Colonna),米氏将其视为自己的灵魂向导和精神寄托,有点类似贝雅特丽齐对于但丁的意义。只不过米开朗基罗的感情生活更加内敛深沉,科隆娜的基督教情怀也更为深厚,在米氏复杂的感情中,科隆娜的意义是缪斯胜过情人。米开朗基罗通过科隆娜结识了很多宗教改革派的人物,对米氏的精神世界也给予了很大的冲击。上篇提过,米氏创作过四件《圣母悼子》(其中一件被认为是伪托之作)。那尊青春洋溢的《圣母悼子》是米氏24岁时的作品,时隔五十年后,米氏决定再塑一尊《圣母悼子》作为自己的陵墓雕像,它也被称为《救赎》(1546—1555,图1)。大多数游客在佛罗伦萨欣赏圣母百花大教堂时,不知道一旁的大教堂博物馆中陈列的这尊圣母悼子堪称米氏最为精彩的雕塑之一,笔者甚至认为超过了1499年的那件《圣母悼子》和《大卫》。耶稣变成了作品的中心,其扭转的姿势极为矫揉但具有极强的气势和力度。圣母变成了一旁的陪衬,虽然她摆出接住耶稣的姿势,但显然不能承受基督下坠之重。背后站着的男人被认为是亚利马太的约瑟(Joseph of Arimathea)或者尼哥底母(Nicodemus)——这是一个至今未决的课题,研究者们给出了许多阐释,争论米氏将他自己的肖像赋予其中到底想表达何种意思。另一边是从良的抹大拉的玛利亚,显然她不成比例,很可能是米氏的弟子提博瑞奥·卡尔卡格尼(Tiberio Calcagni)雕刻的。特别值得注意的是,米开朗基罗在1555年将它亲手砸毁,对于将要放在自己陵墓的雕塑,大师为何会采取如此极端的做法,学者们也是众说纷纭。虽然瓦萨利的解释很有道理:“一不小心把圣母的胳膊敲掉一块……发现另一条裂缝……失去耐心”。因为石材本身的原因,加上老迈导致精力体力的局限,以及老年脾气暴躁孤僻,的确可能发生上述悲剧,但似乎仍觉得过于牵强。大家相信,更深层原因一定能在宗教情怀和科隆娜身上最终找到,此处无法展开,笔者将另撰文详述。

另一件现藏于米兰斯福尔扎堡被俗称为《隆达尼尼圣母悼子》(Rondanini Pietà,1564,图2)是米开朗基罗的遗作。我们很难从中看出文艺复兴的影子,好像米开朗基罗又回到了哥特时代,那个在他看来纯粹平静、缺少动荡、信仰虔诚的年代。

米氏将其生涯晚期的工作重点转移到了建筑(1547年他被任命为圣彼得大教堂的首席建筑师),真正实现了绘画、雕塑和建筑的大一统,但囿于学识笔者不在此处展开。美第奇家族的圣器收藏室(现被称为美第奇礼拜堂)是美第奇家族的家庙,里面供奉着内穆尔公爵小洛伦佐和乌尔比诺公爵朱利亚诺等人。米开朗基罗主持的设计模仿了布鲁内莱斯基的老圣器收藏室,庄严大气,正面的祭坛完全没有按米氏心意完成,两侧是两座陵墓,其中被称为“晨昏昼夜”的两组雕像最为有名:沉思的小洛伦佐下面的是《晨》《昏》,右边的《晨》是个体格结实,几近男性化的女裸体,左边的《昏》是个强壮的中年男子。朱利亚诺下面的是《昼》《夜》(1526—1534,图3),右边的《昼》是个健壮的大胡子男性,似乎被惊醒状,茫然无措,左边的《夜》是个姿态优美的女子,一手托头若迷若离,脚边的猫头鹰和面具象征着夜的沉迷。这四个人物历来被人津津乐道,一方面足以体现米氏“重男轻女”的趣味,即便是女裸体也被刻画得极富男子气概;一方面他们矫揉的姿态又给人以极大的想象力和意味感,成为后世无数艺术家争相模仿的对象。

美第奇礼拜堂雕塑是米氏风格主义雕塑的体现,那么西斯廷礼拜堂的壁画《末日审判》(1535—1541,图4)则是其绘画上的集中表现。有人说,米氏的风格主义是“一种把内心的幻象与炫耀的技巧混合在一起的独特风格”,这是《末日审判》的最佳写照。1535年,当教皇保罗三世执意将米氏从佛罗伦萨召回梵蒂冈为西斯廷绘制壁画时,不知米氏的心情会是怎样。二十多年前,他一时逞强呕心沥血完成的西斯廷天顶画留给他的一定是又痛又爱的奇妙回忆。此时已经年届六十的他,又要面对一次新的挑战:在一百多平米的墙壁上绘制近四百个人物,共耗时六年。很多观众到了西斯廷礼拜堂常常会只顾仰头观看天顶画,而忽视这一整面墙的巨幅壁画:众多的人物被分成八九组,中央抬起右臂的是耶稣,他的姿势有些古怪,仿佛正在从蹲姿向站姿过度,耶稣左侧高大魁梧的是持钥匙的圣彼得,下面提着一张人皮的是使徒巴多罗买,人皮的脸被认为就是米氏的自画像……如此多的人物要一一讲解绝非易事,其中很多人物至今仍是学者研究的课题。“末日审判”是15至16世纪文艺复兴和北方文艺复兴喜欢的题材,但只要横向比较一下,观众就会理解米氏这件作品的独特性和革命性。它简直可以被视为人体不同姿势的大型研究,从未有过任何画作集中表现了如此众多的裸体形象,至今学者仍在疑问教皇是如何允许在具有如此宗教地位的礼拜堂中出现那么多的裸体。的确,米氏将许多异教的图像设置在基督教信仰的核心场景中,虽然他把描绘人体放到宗教的深度和高度,但始终无法让正统教廷安心,曾几何时,一些最惹人注意的裸体都被蒙上了布。姿态各异的裸体形象所必然产生的纷乱和在米氏超强控制力下的持续动感也一定让风格主义的艺术家们迷醉不已,它成为后世膜拜的神作。另一方面,充满诗意的背景总是更婉转抒情,而米氏拒绝描绘风景,用一大块纯蓝色作为背景,上面裸体满布人体横陈,会让一般观众产生厌倦。

二、米氏的竞争者和继承者

班迪内利(Baccio Bandinelli,1493—1560)是佛罗伦萨的雕塑高手,他的父亲曾是美第奇家族的金匠,他在美第奇家族受到的恩宠和艺术教育并不逊于米开朗基罗,或许美第奇家族就是将他视为米氏二世。因此他一直都是米开朗基罗的竞争者和挑战者。

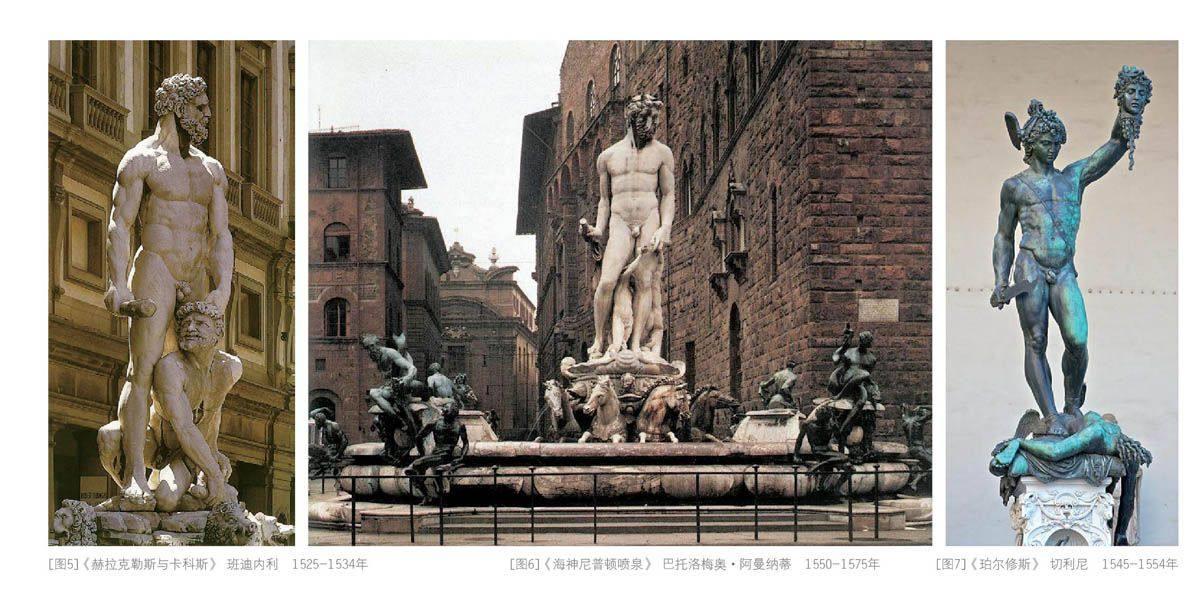

他最出名的就是放在韦基奥宫广场的这尊《赫拉克勒斯与卡科斯》(1525—1534,图5)。美第奇家族的兴衰史左右了佛罗伦萨的艺术发展史,如同当初皮耶罗·美第奇被流放,萨伏那洛拉被烧死,佛罗伦萨试图回到一种不受政治独裁和宗教独裁的民主共和那一时期,大量代表城市形象的艺术品被从私人空间中搬到公共空间一样,1512年美第奇家族重新执掌佛罗伦萨后,努力消除之前共和统治的痕迹,并塑造一个美第奇家族战胜共和政权的象征,于是就出现了这尊《赫拉克勒斯与卡科斯》。最初这一任务是1508年由共和政权交由米开朗基罗作为《大卫》的姐妹篇,但适合的石材直到1525年才姗姗来迟。此时美第奇家族将这一任务交由班迪内利。美第奇家族1527年再次下台和1530年再次上台让这一作品迟至1534年才最终完成。班迪内利的大师气质显然逊色于米开朗基罗,作品沉溺于古典样式而缺乏人性魅力,人物的姿势借鉴了古罗马雕像,但做得中规中矩、内敛沉稳。

班迪内利博采众长,技艺高超,他曾奉命为教皇利奥十世复制过《拉奥孔》。但他的个人风格似乎并不算成功。例如当获知米开朗基罗为其坟墓创作《圣母悼子》后,他立刻也想效仿,并确实在临死前完成了一尊《哀悼基督》。有趣的是,他也用了亚利马太的约瑟或者尼哥底母托起耶稣的模式,前者是他的自画像,耶稣则以他儿子为模特。但他的作品显然过于陈腐,耶稣的身躯四肢粗大笨拙,两人的关系僵硬做作,是一种将文艺复兴的裸体造型和哥特式姿态结构混合一体的古怪风格,或许还受到当时风格主义的潜在影响,实在无法与米开朗基罗一争高低。

班迪内利的好徒弟巴托洛梅奥·阿曼纳蒂(Bartolomeo Ammannati,1511—1592)倒是相当具有竞争力,他在雕塑和建筑方面都有不俗的表现,并且与米开朗基罗关系不错,想必获得了不少真传。现藏于佛罗伦萨巴尔杰罗博物馆的《勒达与天鹅》就相当精彩。1560年班迪内利去世后,原本计划在韦基奥宫广场上建造大喷泉的任务就交给了他。这组《海神尼普顿喷泉》(1550—1575,图6)或许是班迪内利预先提供了设计,中央矗立的尼普顿海神与班迪内利在热那亚的喷泉雕像如出一辙,脸部则完全是柯西莫一世的肖像,赋予了神话和政治的双重寓意。观众来到韦基奥宫广场,请务必留意这一字排开的三处雕像(忽略是否为原作):米开朗基罗的《大卫》、班迪内利的《赫拉克勒斯和卡科斯》以及阿曼纳蒂的《海神尼普顿》,它们共同构成了美第奇家族和佛罗伦萨文艺复兴的艺术主线。

切利尼(Benvenuto Cellini,1500—1571)是这一时期另一位特立独行的艺术大师,他是一位富有戏剧性的浪漫主义艺术家,据说私生活奢靡浮夸,八卦新闻很多,比如将助手男扮女装陪他参加舞会等。他的《切利尼自传》是这一时期重要的文献佐证,充满趣味。他出身金匠,擅长精巧的工艺和纯熟的技法。韦基奥宫广场一侧的兰奇凉廊(俗称为佣兵凉廊)中,最出名的当属的这尊《珀尔修斯》(1545—1554,图7)。珀尔修斯一手持刀,一手高举美杜莎的头,姿态纯正气度不凡,与之前多纳泰罗的《犹滴和荷罗孚尼》遥相呼应,话语连贯。除了整体气度,这件作品在细节处理上更体现出切利尼的能力,精确的解剖、珀尔修斯繁复的发饰和美杜莎头部缠绕的蛇,甚至颈部流淌的血全都着力刻画。切利尼更是模仿米开朗基罗,将自己的名字镌刻在珀尔修斯胸前的饰带上。他另一件极为出名的作品是献给法王佛朗索瓦一世的纯金盐罐(1540—1544),海王尼普顿和大地之母忒勒斯促膝而趟,基座上的裸体明显照搬了米开朗基罗晨昏昼夜的姿态,整体富丽堂皇精巧别致,深得帝王的欢心。更重要的是,人物形象都契合风格主义潮流,躯体和四肢修长优雅,姿态万千。

三、风格主义的各路诸侯

风格主义一词源于意大利词maniera,还有样式主义、手法主义、矫饰主义等中译名,在16世纪的含义是“具优越感的风格”,因此在当时绝对是个美誉。在很长一段时期,大家对风格主义的评价有失公允,认为文艺复兴盛期之后众多的二流画家因为无法达到极致,于是夸张他们的风格,不知不觉滑向风格主义。虽然这一风格产生的根源的确源于对盛期文艺复兴完美主义的抗衡,但来自赞助人宫廷趣味的影响以及米开朗基罗变形裸体的塑造也起到至关重要的作用。风格主义在形式主义层面真是可圈可点,构图和色彩都带有的强烈刺激感,以当代审美来看都极富现代性。但整体格调确显低平,有趣味而少气度,有优美而少内敛恐怕是影响评价的因素吧。

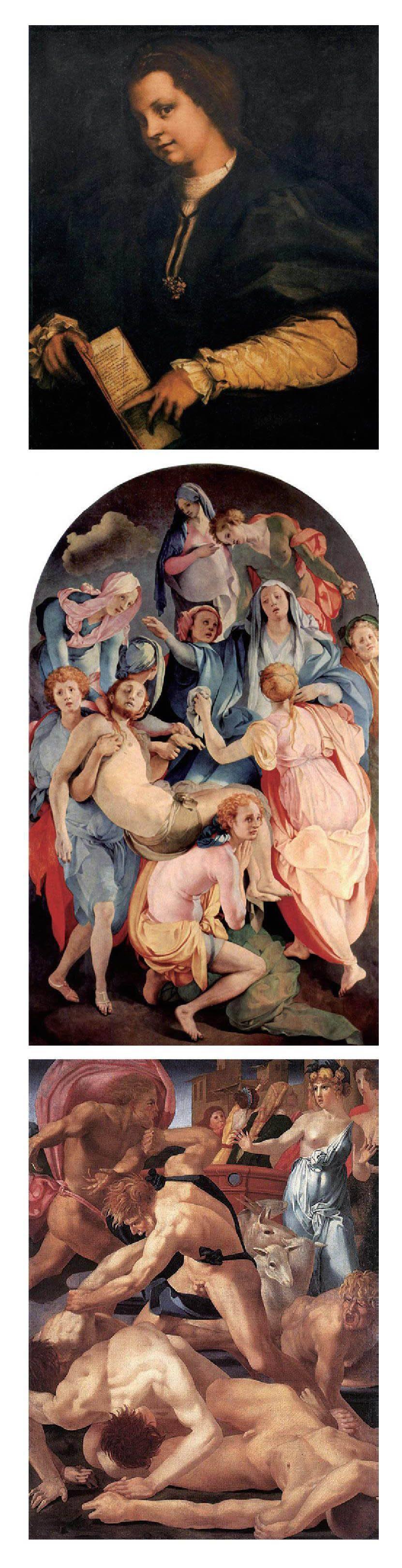

安德烈亚·德尔·萨托(Andrea del Sarto,1486—1530)是佛罗伦萨画派的代表人物之一,是米开朗基罗和拉斐尔于16世纪10年代和20年代离开佛罗伦萨前往罗马期间,佛罗伦萨最有才华、最具创造力的画家。萨托的师承是略带古怪气质的皮埃罗·迪·柯西莫,但他作品的路数却是吸取莱昂纳多和拉斐尔之长。比如这幅《持彼特拉克诗集的女子像》(1528,图8),画中女子所摆的姿势已经完全超出15世纪传统的端正模式:漆黑的单纯背景中身体45度侧向观众,脸部微斜,露出神秘而甜美的微笑,翻开的书卷暗示出女子的修养,纤长而张开的手指强调了优雅气质(再次提醒读者,手作为表情符号的意义需要时时留意)。这些细节都透露出莱昂纳多和拉斐尔的精华品质,与此同时,这种用理想化的高超技巧来刻意营造的姿势和氛围,又给他的后辈们留下了很深的影响,无怪乎尽管萨托本人试图维护古典主义风格,继承盛期文艺复兴的衣钵,但仍然被人们称为佛罗伦萨风格主义的播种者。蓬托尔莫和罗索·菲奥伦蒂诺都曾做过他的助手,受他影响不小。

蓬托尔莫(Jacopo da Pontormo,1494—1557)是风格主义的先行者,他的这幅《下十字架》(1528,图9)是为佛罗伦萨圣菲莉西达教堂的卡博尼礼拜堂所作。画面突出了作者的特点:场景缺失,众多人物古怪地被堆放在画面之中,彼此之间动态连贯却又难分主次。人物姿态扭转矫饰,圣母歪斜的头部、基督侧身、底下蹲着的男子,以及上方诸多的女子,每个人的姿势都像是刻意为之。在粉红粉蓝的服饰和奇怪耀眼的光线映衬下,这些人物仿佛都像是在失重环境中,体态轻盈潇洒自如。人物表情虽然平静,但也含蓄地透视出各种复杂情绪。蓬托尔莫个性乖张,画面上冰冷的色调仿佛就像是他的心一样,但笃信宗教的他又常常能在画面中体现一种甜美和温暖。蓬托尔莫是布隆基诺的师傅,且几乎达到养父的程度,他的情调在后者那里得到充分体现。

罗索·菲奥伦蒂诺(Rosso Fiorentino,1494—1540)的作品是一场赤裸裸的视觉暴力,这在作品《摩西保护叶忒罗的女儿们》(1523,图10)最为突出。画面仿佛被狂乱的人体所充斥,显然是在回应米开朗基罗的调子。观众的观看过程仿佛像在躺满横七竖八旅客的火车站候车室中艰难前行。这种骚乱感在人体的姿势和表情间流动,显然完全不准备给观众丝毫喘息的可能。我们只知道这一定只是他脑中图像世界的一点残章片段,画面四边的延长线外还有千千万万的古怪图像。他的《下十字架》是另一件名作。散乱的构图让人眼花缭乱,宛若一把拼图丢在桌上。但细看下来,人物之间有极富逻辑地相互勾连,尽管人物造型显得僵硬,但正好造成古怪结构的层次感。虚假的光线造成貌似辉煌的效果但却并不协调,加上色彩涂抹中运用的简单平涂单纯色块的效果,充满了戏剧化的舞台氛围。这些古怪的特点集中起来,很难不让人产生矫揉造作之感,但也充满了别致的趣味。另一个八卦是,艺术史家们喜欢强调这些着意背离盛期文艺复兴高度完美和谐基调的风格主义者们的个性因素,突出他们每个人都是乖戾之徒。至少罗索确是如此。在罗马他得不到任何成就感,在佛罗伦萨也难以如意,他希望同莱昂纳多一样在法国找到归宿。按照瓦萨利的描述,他最终心理失衡自杀身亡。倘若今人能找出更多资料,恐怕能找出他精神器质性的种种问题。

柯勒乔(Correggio,1494—1534)是意大利中北部曼坦尼亚一路的继承者,他虽然被归为风格主义,但其作品内在的坚实感秉承了盛期文艺复兴的精髓。作为帕尔马地区的画坛领袖,他也在罗马领略过米开朗基罗和拉斐尔的神作,将拉斐尔的完美主义和米氏的裸体气度拿捏得非常到位。他同时也是“完美的错觉表现者,尤其擅长表现戏剧性的视觉效果”,最有价值的作品是为帕尔马几座教堂绘制的精美绝伦的天顶画,但限于观看的效果和传播的缺失并不为人熟知。但请观众记住,他的作品成为巴洛克时期艺术家们争先效仿的重要模本,那种精妙运用短缩法所表现的“天国效果”令人神往不已。

他最出名的是为曼图亚公爵费德里科·贡扎加绘制的系列画,描绘了宙斯的四项风流韵事:《勒达与天鹅》《达娜厄与金雨》《伊俄与乌云》和《盖尼米得与鹰》。《伊俄与乌云》(1532,图11)讲的是宙斯化作一团乌云与河神之女伊俄巫山云雨的故事。柯勒乔巧妙地用伊俄的背姿来表现她尽情享受陶醉其中的时刻,同时双臂和右手、双腿和双脚的细节描绘也把个中微妙表现得淋漓尽致,将这一形象定格为艺术史中最著名的符号,也是整个文艺复兴中最具情色的作品。

如果说蓬托尔莫和罗索之类的早期风格主义还在赞助人的猎奇范围,那么后期的风格主义逐渐被托斯卡纳和法国等王公贵族所接受,成为一种时髦的主流国际风格。帕尔米贾尼诺和博隆基诺就是其中的代表人物。帕尔米贾尼诺(Parmigianino,1503—1540),这位来自帕尔马的艺术家的中文译名虽然长,但并不难记,读起来还颇有韵律感。他曾经和柯勒乔共同工作过,柯勒乔离开帕尔马后,他便成为帕尔马地区的画坛领袖。他最著名的作品是这幅《长脖圣母》(1540,图12)。此画构图古怪矫揉,居于中央的圣母和圣婴的姿势相当耐人寻味,几个天使被挤到画面左边,右边则是同样古怪的柱子和一个小人(假设为圣哲罗姆)。圣母的姿势经过精心设计,优雅的同时修长的脖子被誉为“天鹅之颈”。不但如此,圣母、圣婴和底下小人都被塑造成优雅的“九头身”。圣婴体量惊人,且仿佛要从圣母丝绒长袍上滑落。左边天使伸出的长腿也一定会让观众思虑百出。帕氏的结局也并不如意,他比拉斐尔整整小二十岁,寿命也止于37岁。临终前仿佛魏晋玄学附体,迷恋于炼金之术,变成了不修边幅放浪形骸的狂士。

布隆奇诺(Agnolo Bronzino,1503—1572)是佛罗伦萨第二代样式主义画家中最重要的一位,他是美第奇家族的御用画家,极擅长创作王公贵族的肖像画,擅用用冷峻的调子表现冷酷魅力和虚幻氛围。如《托莱多的艾丽奥诺拉和她的儿子乔凡尼》(1546)就是其中最出色的一幅。布隆基诺擅长的冰冷调子正好将母子俩高贵冷傲的气质表现得如玉人瓷娃一般,极具魅惑力。这幅《维纳斯和丘比特的寓言》(1545,图13)是美第奇家族献给法国国王弗朗西斯一世的礼物,布隆基诺完全了解如何来逢迎法王喜好优雅、古怪甚至色情意味的趣味。画面充满了象征性的符号(如面具、鸽子、时间老人、妒忌、失望、欺骗),既彰显了作者的诗人特质也成为取悦法王的智力游戏。但撇开这些神话寓言,画面倒不如说是宫闱写真:维纳斯、丘比特和孩童雪白的裸体构成了画面的亮点,维纳斯举起的右手与胸前丘比特的右手(请再次注意手的表情符号)形成了呼应,两人双唇相触双目相抵,青色意味溢于言表。

四、新威尼斯画派

上篇我们提到,乔尔乔涅的早逝让提香得以机会统领威尼斯画派,提香和米开朗基罗几乎同寿,但比后者要更享荣华富贵,提香在世时,威尼斯艺坛唯他独尊,他死后也是风光大葬几近乎国葬。16世纪中叶的意大利艺坛,意大利中部的罗马和佛罗伦萨奉行的是米开朗基罗的艺术体系:“雕塑的坚固、紧凑的布局和空间、清晰的描绘和精确的解剖”,而威尼斯则尊崇提香的价值观:“自发性、流动性、消散的色彩和让人联想而不是分析的描绘”。前者注重的是disegno,这是个名词,讲求的是好的设计和素描草图,我们姑且称之为“赋形”;后者注重的是colorito,是个过去分词(上了色的),其内在含义为用颜料来塑形,强调通过油彩层次和笔触肌理来制造视觉效果,我们暂称为“敷色”。虽然这两个中译很不确切,但突出了两种不同的艺术表现方式,后一种通过鲁本斯、伦勃朗和现当代艺术家们的实践,成为当下更为推崇的方式。

就像多纳泰罗对于雕塑领域开拓性和地毯式的尝试一样,提香统领了威尼斯的绘画世界,对各种题材和形制的绘画都有所涉猎。我们首先来说“感官画”,提香是感官主义的高手。早年作为乔尔乔涅的助手已经显露出极大的锋芒,乔尔乔涅的《入睡的维纳斯》让提香灵魂开窍,《田园合奏》《神圣和世俗的爱》和《花神》都体现出提香笔端高超的脂粉味。28年后他仿照《入睡的维纳斯》为乌尔比诺公爵圭多巴尔多·德拉·洛韦雷绘制了这幅《斜躺的裸女》(1538,图14),俗称《乌尔比诺维纳斯》。乔尔乔涅的作品虽然带有情色意味,但主体味道是自然主义,而提香笔下则显然更多的宫闱情调,情欲的魅力更为直截了当:场景从一个充满诗意的自然变成了豪华宫殿的卧房,白色绸缎的床单枕头衬托出裸女肌肤润泽,女子繁复的发式和手腕上的手镯表现出她的高贵,左手几乎用相同的手势放在相同的私处位置。但裸女不再是平静地入睡,而是直盯盯地望着观画的人。除此之外,提香对维纳斯的主题进行了深度挖掘,又加入了“音乐家陪伴的维纳斯”的主题序列,如《维纳斯和管风琴演奏者》等。音乐既是上层阶级的修养,又能助长感官享乐的情趣。

提香在各种神话和寓言之间都游刃有余,他绘制了大量带有象征意味的神话题材作品。其中为埃斯特的阿方索公爵装饰卧室的这幅《酒神巴库斯和阿里阿德涅》(1523,图15)堪称个中精品。这是一个爱情故事,画面中央的酒神巴库斯一改往日酒徒形象,坠入爱河的他从战车上一跃而起。绝妙的姿势和飘扬在背后的红色斗篷都成为艺术史中终身不忘的经典。身后的萨提儿们、前景中朝向观众的小萨提尔,以及画面左边的阿里阿德涅对姿态各异,极具叙事性和图像性。

在威尼斯,肖像画是任何绘画中最具市场的,提香对于肖像画的贡献同样十分突出。他能十分准确地表现出人物的个性气质和情感空间,因为他对于描绘对象做足了功课,会根据对方的主客观因素和背景材料精心设计。他常年与位高权重之辈朝夕相处,十分了解他们的人性气质。同时,他于1533年被神圣罗马帝国皇帝查理五世封为爵士。他所塑造的贵族形象完全脱离于意大利中部刻板、稳重或者凌乱的风格,而是创造出带有提香标签的经典模式,这在当时就被认为是国际性精英的标准造像,是身份的象征。因此他工作室的大门也从未关闭过。雕塑骑马像在文艺复兴是一种时髦,但用绘画来表现,提香开创了一个先河,为后世帝王肖像画确立了标准。这幅《查理五世骑马肖像》(1548,图16)中,皇帝顶盔掼甲手提长枪,身姿端正目光炯炯,相比之下,这匹乌骓马虽然威风凛凛,但在皇帝治下却显得讨巧撒娇低首驯良。皇帝头盔上的绒球与马头上的绒球遥相呼应,皇帝盔甲上的反光与背景的晨曦也相映成辉。画中所体现出的纯正高贵的气质一定能感动当时的观众,皇帝既是一位品德崇高的圣人,又是无往不胜位高权重的君王。相信皇帝在审阅这件作品时的心情,就像在检阅千军万马那样信心满满威风凛凛。

最后不得不提一提提香的宗教画。提香将他流动飞扬的艺术风格注入严肃沉闷的宗教画中,给予这一题材更新的生命力和观看的趣味性。同时他又博采众长,善于吸纳意大利中部的高妙图像模本,如较早期的《圣母升天》祭坛画(1516—1518)有拉斐尔同题材作品的影子,《基督复活》多联画(1520—1522)中复活的耶稣和左下方圣塞巴斯蒂安的形象都非常特别,明显来自米开朗基罗的形象。

除提香之外,威尼斯画派的出色艺术家不胜枚举,限于篇幅无法展开。洛伦佐·洛托(Lorenzo Lotto,1480—1557)只能勉强算作威尼斯画派,因为他在威尼斯待的时间非常短暂,他的作品也是游弋于盛期文艺复兴的完美主义和风格主义之间。在这件《圣母领报》(1535,图17)中,洛托将原本常见的主题表现得如此别致:传统一般将圣母放在画面右侧,加百利在左侧,而此画中,加百利是从画面右侧45°进入,而左侧的圣母则居然直面画面之外的观众。圣母的表情姿态极具意味,虽然很多著作都说作者将圣母羞怯而惊讶,甚至是惊恐的表情表现得非常到位,但仔细观看圣母的表情姿态,很难说这是上述的那些内涵。圣母的手势显然非常别致,显然是刻意为之,矫揉造作。而圣母的表情眼神更是充满了话语,神秘之情无以言表。倒是画面中央急速逃避的猫,虽然小,但同样吸引观众的眼球。画面的光线明暗错落非常到位,表现出洛托作为威尼斯画派艺术家的功力。

巴托洛梅奥·威尼托(Bartolomeo Veneto,1502—1546)精于描绘人像,曾在甄提尔·贝里尼门下学艺,后到米兰发展受到莱昂纳多的影响。这幅《女子肖像(花神)》(1520—1525,图18)被认为描绘的是文艺复兴时期鼎鼎大名也是臭名昭著的女子卢克雷齐娅·波吉亚。让人联想到皮耶罗·迪·柯西莫的《西蒙内塔·维斯普奇像》,但更多了一份魅惑邪恶之气。帕尔马·韦基奥(Palma Vecchio,1480—1528)是威尼斯画派中另一位描绘女性的高手。他可能跟提香学过,但画风介乎乔尔乔涅和提香之间。同样是《女子肖像(花神)》(1520,图19),他的作品带有乔尔乔涅式的抒情浪漫,洋溢着女性青春魅力,就像一个熟透的草莓怎么看都香甜无比,鲜艳金色头发显然经过悉心梳理却又略带凌乱,丰盈而有意味张开的手指恰如其分地放在胸前。这些艺术家和作品代表了威尼斯画派世俗作品的极高水平,至于威尼斯乃至整个意大利的宗教艺术部分,下一期讲述的丁托列托和卡拉瓦乔将会告诉我们答案。

(未完待续)

(吴啸雷/供职于中国美术家协会)

——战斗的圣母人