汉代玉胜研究

练春海

汉代玉胜研究

练春海

一、出土实物概述

汉代的西王母图像是汉代画像中非常典型的一种图像符号,西王母图像的特征或伴随物有很多,但它们是否出现或在什么场合出现却没有规律可言,独有一种符号——胜饰——肯必定会出现在西王母图像的头部,因此“戴胜”成了辨认“西王母”的必要条件。而“胜”作为汉代妇女高级首饰之一,其实物在墓葬中并不多见。从考古出土的实况来看,汉代之胜有金胜、华胜、玉胜之分,显然在汉代胜饰的材质与样式已经多样化。胜在汉代常常被视为祥瑞,武梁祠顶镌刻的为数不多的几种祥瑞器物图像中就有胜纹,说明了它的特殊性。

对于胜饰的原型为何物,众说纷纭。有人说它的原型是织机的构件滕(织胜),也有人认为它起源于玉琮,或者是“阳具”,更有甚者,从“戴”为一种刑杀之具,推导出“戴胜”二字指“干戈之类的兵刑之具”,即胜是一种与兵器有关的事物。这种观点与承认胜为玉胜,但却把“戴胜”看成头部环绕的祥光一样,联系牵强。在学者何新看来,胜的原型应该是“辛”。何新在它对龙文化的研究中谈到,甲骨文中“龙”字头上有一个记号,这个记号在今天的汉字中写成“辛”,凡从“辛”之字(如辟、宰、妾等),都有宰杀之义,引申为孽苦及辛苦之人。在对甲骨文“龙”字的讨论中,他和罗振玉等人均持一个相似的观点,即龙这种动物在上古时期并非吉祥之物,而龙头上的“辛”字在甲骨文或金文中表示的是以楔凿入木头之意,“辛”字上部如楔,下部则为木头析裂之状。何新认为,“龙”头上带“辛”,“象征刑杀,很可能是古文字中一种具有巫术意义的镇伏记号,用以施诸那种凶悍不祥之物,盖取‘厌胜’之义耳。这里值得注意的是,胜古音正通于辛。所以戴辛又可记作‘戴胜’。”这个观点颇有见地。《山海经》云:“西王母其状如人,豹尾虎齿而善啸。蓬发戴胜,是司天之厉及五残。”这条文献中所反映的西王母形象是目前所见最为原始的状态,可见其首“戴胜”的形象描述也保留了最原始的形貌。在甲骨文中,“虎”字从“虍”,头上戴“辛”,《山海经》中的西王母显然是虎首人形的样貌,因此其头上的“胜”意义当与“辛”相去不远。当然,我们今天在汉代画像中西王母头上所见之“胜”或许与这种原始意义上的“胜”的意义截然不同甚至完全相反了,这种改变其实是随着西王母从“豹尾虎齿”的可怖形态转变成美丽妖娆之女神的必然结果。也因为这个原因,汉代人观念中“胜”的造型实际脱离了“辛”这个原型而为“织滕”所取代。迄今为止,实物虽然出土不多,但还比较有代表性。而且从材质上来看,它们都用极为贵重的材料制作而成的,可见这些器物在当时的独特性。另外,考古发掘中还有出土了一些与“胜”有关的器物,下文就笼统地将胜及相关物分为金胜饰、司南珮以及玉座屏三类分别概述。

(一)金胜饰

迄今为止,汉墓中出土并且形制与图像中的“胜”极为接近的实物只有“金胜”,一种金质的饰物,以及一些形式与金胜相似,但是可能在表面上进行精心雕琢,或者结构上进行重复地叠加的器物,此处统称为金胜饰。目前已知的金胜饰有朝鲜乐浪出土的1件,河北定县城南北陵头村西的43号汉墓出土的3件胜(花),这些胜(花)考古出土时编号为2、28、30,其中编号2与28似有浮雕,编号30则为镂空造型,编号28中间有方孔,很有可能它是一个佩件(的组件之一)。1980年江苏邗江甘泉二号东汉墓出土了以胜为基本结构进行复合的亚形饰2件与品形饰2件。品形饰即三个胜花叠合而成,但是由于亚形饰“两面正中均嵌圆形绿松石”,品形饰“表面各用细如苋子的小金珠粘连成重环纹,两面基本相同”,所以它们不大可能是镶嵌在其他物体表面的配件,功能不明。在湖南长沙五一路五里牌的一座东汉墓中也出土了一件类似的亚形饰,原发掘报告称,该物品“周围以金皮相包,中有六瓣花形,二面均有纹饰”。从这些金胜饰的造型特点来看,它们最有可能的使用方式就是悬挂在身体的某处作为装饰,如作为步摇或作为身上的挂件。

(二)司南珮

司南珮,又称司南佩,考古报告上通常也称玉坠饰,作为器名,有些学者提出,称为“司南珮”较为合适。它最早见诸东汉,主体为一个异形胜,相对普通的胜而言,横梁较短,除此之外,有些还会在珮饰的上端琢出一把“小勺”,下端刻一个“式盘”,中间凹处或小勺柄处凿一个小孔,是为穿绳佩带所用。然而正如张明华所指出的,“司南珮”的名称反映了已有研究者对司南珮的主体部分的忽略,但张明华认为司南珮主体的来源是玉琮,由此来推导其功能,笔者以为亦值得商榷,其讨论可能存在方向性的失误。他认为玉琮代表地,而司南代表天,“天地组合”,可谓汉人的历史性创作,汉代人舍弃传统象征“天”的符号“玉璧”是因为璧在当时的用途太广泛,而“司南勺”却“天”意单一,“富有创新精神的汉人取勺则是历史的必然了,……由于礼祀天地的行为过去一直是王室的专利,王下诸臣等不容逾越半步,于是有人发明了这种既不冒犯天条,又能被王室以外人使用的上勺下琮的变通形式——司南珮,从而为这批人提供了一种慰藉。满足了一种精神寄托”。这些观点貌似有理,其实罔顾司南珮的出土实情。其一,目前出土司南珮的墓葬都是诸侯王级别以上的汉墓;其二,司南珮所用的金与玉都不是普通人可以随便使用的,尤其是白玉,在汉代基本就是贵族身份的象征。其三,祀天虽然非普通人可为之事,但是与之相关的礼器,尤其是它们的仿造与变形物经常被人们用来作为祥瑞与辟邪物,这种情况在汉代非常普遍。孙机提出,从发掘出的司南珮实物来看, 除个别情况以外,司南珮顶上之物都不像勺,有些只略向上突起而已,“所以它们不应代表勺,或为贯连两胜间之系结物末端起约束作用的栓销之类。王正书先生称这种饰件为‘胜形佩’,从胜的角度讲,其说是”。孙机说得很有道理,司南珮原则上是以“胜”为主体制作而成的一种装饰物,它可能会吸收了一些与司南有关的符号,但并不改变它作为“胜”的基本意义,鉴于学界对司南珮的熟悉,笔者在此没有采用诸如“胜形珮”之类的名称,而是沿用原名。

汉代的司南珮正式发表的共有玉质5件,琥珀质6件,皆出自东汉时期的墓葬中。1件出土于安徽亳县凤凰台一号汉墓,发掘报告将它称为“玉饰”,从同墓出土的白玉刚卯来看,该墓墓主的级别至少在列侯以上,可能是曹操长夫人丁氏家族人丁崇。另2件出土于河北定县43号墓,发掘报告将它们称为玉坠饰,未作详细描述,该墓墓主被推断为中山穆王刘畅。这三件司南珮上面都有一个小孔。在江苏扬州市邗江甘泉三墩东汉墓出土了1件司南玉珮和1件司南琥珀珮,2件均无孔,考古发掘人员推断该墓墓主人为广陵王刘荆及夫人。在江苏徐州市土山东汉墓出土了一件长约1.9厘米的一件司南佩(图7b),青白玉质,形制较前几件略为简化。该墓墓主人疑为刘道或孝王刘和。此外,湖南大庸大塔岗14号墓出土一件琥珀质司南珮,河南巩义新华小区汉墓出土的一条水晶琥珀项链上串有五件琥珀质饰件,分大小两种。这些琥珀质饰件都如司南珮一样由两个物件上下相叠,但仔细观察,还是可以发现它们的形状与胜花略为不同,没有滕花的特点。

在传世的司南珮中,经学者殷志强鉴定,台北“故宫博物院”收藏的2件较为可靠。这两件均系白玉制成,通体有黄斑,用以携带的小孔均在小勺处。

对于司南佩的功能,学者们意见也不尽相同,那志良认为司南珮用以厌胜,而殷志强则认为:“汉代时兴佩司南佩,除具避邪之意,还有指导之意,引伸为广闻博学。”在笔者看来,具体的功能并不重要,司南珮对于佩戴者的意义基本可以概括为两种,首先是个人身份的标志,其次是它对佩戴者有利好的价值,作为标志的重要性远胜于其他。

(三)玉座屏

1969年在河北定县43号汉墓出土了一件类似现代屏风的玉器,发掘者将它称为玉座屏。该器在墓室的西后室发现,玉屏由上下两层镂空雕刻的玉片和两个支架构成,出土时,散成四片零乱地铺在地上。经修复后,可以看出上、下两层玉片正中都透雕着东王公、西王母图像,由于对图像的把握不够,发掘报告把西王母头上所戴的玉胜描述成“头部两侧有日月相照”。发掘报告把上层中的人物界定为东王公有一定的道理,从图像细节来看,玉座屏上下两组玉板中的人物形象均戴胜,她们头上所戴之胜与朝鲜乐浪所出的胜纹几乎一致,但是经过仔细辨别还是能看出二人在发型上的差异。在河南南阳出土的一块画像石上,也有这种情况,两个“戴胜”形象同时出现在一个画面上,仔细辨认,右侧的人似有戴冠,冠上带胜。定县43号汉墓的发掘报告还把两侧面的支架描述成“两侧支架均为连璧形,长15、宽6.5厘米,两个相连的圆璧内透雕一龙,缠绕于璧正中的长方形孔中”。在2005年杨伯达主编的《中国玉器全集》中,纠正了其中的一处纰漏,说西王母“发后梳,戴胜”。实际上,这件玉座屏除了西王母头上所戴两处玉胜之外还有两处也是玉胜。玉座屏的支架其实是由两枚胜花联接而成,如果我们从中水平分割玉座屏的话,我们将会得到两件完整的玉胜,与普通玉胜不同的是,这些玉胜的横梁扩展成一个刻有西王母图像的画面。

对于玉座屏的功能,张明华通过研究认为:“玉座屏横向长15.3厘米,正好与人头顶部的宽度接近。假设将上下两件分离开来,就按这件玉器上东王公、西王母图像上玉胜的位置与方式,分别固定在头顶上,那么这是我们目前所见真正意义上的玉胜。”其主观用意是好的,但是却未必是正解,他没有考虑过如此大块的玉如何固定在头顶上,而且三块玉之间的固定是极为脆弱的。要是没有其他承托,这三块玉片对于头部长期佩戴而言也是一个沉重的负担,这是一个不具可操作性的假设。回到画像石中,我们发现,迄今为止我们都未发现哪幅画像中作为首饰的玉胜会被表现得极其巨大,即使是最为夸张的西王母图像,她头上的玉胜的尺幅也是可以接受的程度,因此我们不必舍近求远,离开图像去讨论玉胜的真实大小,实际的玉胜与西王母所戴没有太大的区别,只不过因为玉胜不是普通人可以佩戴或随葬之物,所以实物比较罕见。

在上海博物馆收藏有一件东汉的四灵玉胜,又称为“长宜子孙”玉胜。两端的支架与中间的连接杆直接雕成一体,它的体积尽管比较小,但在形式上却与玉座屏非常相似,中央透雕朱雀与玄武,胜的两头刻青龙和白虎各一,支架的侧棱上浅刻“长宜子孙,延寿万年”篆书八字。

玉座屏在某种意义上可以看成是玉胜的放大或者立体化,原本作为首饰的玉胜经过这种处理,中间的横梁不再只是穿过头发或其他物体起固着作用的元件,而是本身也独立成为玉胜饰的有机组成部分,因此它既可以作为单独的摆件,也可以作为挂件。

二、图像遗存简析

汉代墓葬中,尤其是画像石墓、画像砖墓中出土了大量的关于玉胜的图像,这些图像研究者通常把它们分为三类:作为首饰的华胜、作为吉祥符号的瑞胜以及作为织机构件的织胜(滕)。笔者以为这种分法本身意义不大。因为织胜(滕)在图像中几乎见不到,而且即便有的话,通常也不被当“胜”一类具有图像学意义的符号来使用,至于华胜与瑞胜,它们的区别往往是因为出现场合的不同。依笔者之见,玉胜饰在图像上分为以下三类比较合适,第一类是游离状态的胜,第二类是作为装饰符号的胜,第三类则是作为标识西王母身份标识的胜。

在汉代画像砖上,单独的胜纹比较常见,但也因为属性的不同有不同的出现规律,作为装饰的胜纹通常出现在画像砖、石椁上较多,出现的位置也比较规律;但游离状态的胜出现的位置不定,也没什么规律可言。

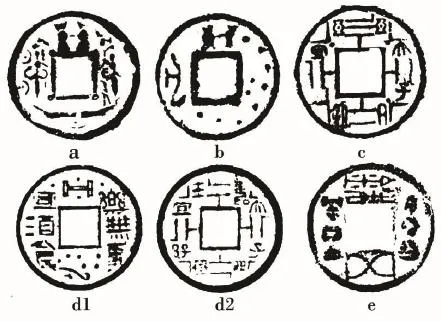

首先是游离状态的胜纹。武梁祠顶的祥瑞之一即为玉胜,从复原图上看,玉胜旁边还有榜题“玉胜,王者……”《宋书》载:“金胜,国平盗贼,四夷宾服则出。”游离状玉胜大抵都可以视作祥瑞。例如,在浙江海宁也出土了这种类型的玉胜画像,由于原画像石为线刻,因此图像与意义辨识都比较困难,但是结合其周边的双鱼、蚌生明珠、华盖、石函等等,我们可以确定它是一个祥瑞符号。因为游离状的玉胜图像并不多见,因此以往的研究者通常把这个符号解读成“双瓶”。“双瓶”作为祥瑞符号,我们找不到文献上的依据。在重庆市璧山县崖墓出土石棺上有关图像的解读上也存在类似的问题。在璧山县文管所藏的2号石棺中,棺盖已佚,棺左侧面的画像分为两格,左格一人执笏,作躬迎状,一人手持便面,还有一人形体较小,牵马。右栏左侧一人挑着一对玉胜状物,罗二虎把它释为壶,认为“壶形与‘胜’纹的形象基本相同,其明显寓意升仙”,中一人为墓主,右一人为随从。而棺身右侧的画像构图与前者相似,近石棺左端为伏羲,一手托日轮,另一手似拿一杆状物,上穿一胜状物,伏羲右侧为一捧笏之人,剩下两人似在抬举一异形胜状物。右侧为墓主与女娲形象(图2b)。这里的“胜”大抵都被误释了。不仅仅画像石上游离状的胜纹容易遭到误读,在一些器物上作为装饰的胜纹也容易被误读。汉代还有一种体形较小的物体,过去很少为研究者们所关注,它就是压胜钱。压胜钱上有诸如带钩、星相图、星、剑之类的符号,这些符号都具有辟邪的功能。刘春声根据自己的观察,指出压胜钱中的一些三角形或者工字形的纹饰其实是作为祥瑞和辟邪之用的胜纹,这个观点很有见地。前面的钱币a、b、c、d中的胜纹都属于独立的造型,具体来说,钱币a、b的胜纹属一个小组,而钱币c则以线勾轮廓,胜纹的中心有一圆点,表示横梁所穿。钱币d的造型有点简化,似字母“H”,不难看出,钱币c和d有共同之处,即它们都饰有胜纹和博局纹,不同的是钱币d的博局纹铸在背面。钱币e不同于前三枚钱币,它的左侧实际上是一个戴胜的人物形像,当然从她端庄和矜持的造型以及所处的位置来看,我们尚不能确定她就是西王母,因为西王母戴胜形像位于钱币上首的例子较多,这表明在钱币中,西王母出现的位置和规律与画像石中的情形有相似之处。而在画像石中普通女性也戴胜,如唐河电厂汉墓出土的一块画像石上,在为军官送行的人群中就可以看到戴胜的贵妇形象。

其次,作为装饰符号的胜纹。第一种情形是它出现在墓葬的门楣上,尤其是在崖墓的门楣位置通常都会出现胜纹。例如:20世纪初法国艺术史学家色伽兰(Victor Segalen)在四川彭山县江口镇高家沟发现的282号崖墓,在墓门上方的下层门楣正中可见一浅浮雕胜纹;彭山县江口崖墓951-2墓墓门上方也有一处变形的“胜”纹;乐山市城西大田村沱沟嘴崖墓墓门第二层门框的上方(门楣)中部同样可见到“胜”纹符号。第二种情况是出现在棺椁上。稍举几例。1985年在四川南溪县长顺坡发现了两座汉代砖室墓,每墓各有两具画像石棺,为了描述的方便,罗二虎把它们编成1—4号。1号石棺棺身前端为双阙图案,图案的上面又分出两层,以绳纹分界,上层沿绳纹往上画了半枚玉胜,绳纹下方左右两头各有一枚完整的玉胜图案;在石棺左侧壁的上方为穿璧纹,纹样中也混入了胜的符号。2号石棺后端的画面由一根绳纹分割成上下两部分,上部分为一变形胜纹,胜纹的两头接入柿蒂纹,中部的圆形部位(璧)转化成了钱币纹。3号墓石棺右侧的画像比较经典,从上至下,依次分成四栏,其中第三栏为仙境图。仙境图中部为玉胜,玉胜右侧有5个蟾蜍状形象,一个躺卧,其余4个两两相对,跪或半跪,似在嬉戏;玉胜左侧有7人,最左边二人裸体,跽坐对弈,其他五人似在互相交谈。4号石棺的一侧画像也表达了谒见西王母的场景,其中左栏为一个玉胜图案。其他石棺上胜纹也有相似的表现,如在江安县桂花村1号石室墓1号石棺上,石棺的各个侧面的转角上都刻了一枚玉胜。又如在泸州大驿坝2号墓石棺左侧,画像分成上下两栏,下栏为丹鼎图像,而上一栏则分为三格,中间一格为胜纹,余两格为柿蒂纹。该石棺的另一侧也分为上下两栏,上栏中间也是一枚玉胜图案,下栏分三栏,中间为一鱼和一鸟图案,两边则为绶带穿璧纹。通过对这些石棺上画像以及它们出现和构图规律的观察,我们发现,但凡有胜纹出现的地方,通常也会伴随着柿蒂纹的出现,胜纹有时与柿蒂纹构成对称图形或轮流出现,有时胜与柿蒂纹甚至进行了重组,因此在汉代的四川地区,胜纹可能被视作一个与柿蒂纹有关的符号,如果说柿蒂纹代表了“天”,那么胜纹则很可能也代表与天相关的事物。这个事物是什么呢,它或许是天门,我们将在下文的推导中阐释胜纹与绶带穿璧符号的关系。第三种情况是出现在画像砖上。在全国各地出土的画像砖中,胜纹都是一个非常受欢迎的装饰纹样,其中的原因很可能是它不仅简洁,还可以同时把绶带穿璧、玉胜,甚至钱纹都统一在几根简单的线条中。如成都市郊出土的一块东汉字砖,它就把吉祥的文字与胜纹结合在一起,很显然,图中胜纹的顶天立地式的对角线构图代表了绶带穿璧。

第三,胜纹出现在西王母头像上,作为其身份的标识。如图8所示,作为西王母身份的标识有很多,如九尾狐、捣药玉兔等,但它们都不必然与西王母同时出现,唯独玉胜是最为可靠的一个符号,总是出现在西王母的头像上,尤其在西王母的正面形象上,这个符号更是不可或缺,它也因此成为西王母与东王公的基本分辨标识。由于玉胜在西王母头上主要是作为一种首饰,而且这种首饰的作用、功能与意义已经被广泛地讨论,此处不赘。

本文着重探讨一下汉代(墓葬中)流行胜纹的图像学意义:

《释名·释首饰》中载:“华胜,华象草木华也,胜言人形容正等一,人著之则胜也,蔽发前为释也。”它似乎表明“胜”是一种具有象征意义的饰物。在河姆渡遗址出土的一件刻纹陶纺轮上,我们能够看到十字形的花纹图像,中部围绕着孔有几圈的同心圆纹,这是织机上最有代表性的部件——卷经轴的端面形象,“经轴在古代叫做‘滕’,十字形木片是经轴上两端的挡板和搬手,叫做‘滕花’或‘羊角’搬动它可以将经线卷紧或放松”。不论“胜”纹最初的象征意义是什么,但是汉代妇女头上常见之首饰与汉代妇女日常活动中经常会接触到的事物产生某种联系并不是没有可能。

从汉代图像中可见,胜纹最典型的情况是作为头饰出现在西王母形象中,考察此类图像,基本上都可找到构成胜的要素有三个部分,中间为横梁,两端为一件四角束腰,腰际为一正圆形的蝴蝶结形(暂且称之为“胜花”)。“胜花”的造型与河姆渡陶陶纺轮上的图案相比,大抵可见两个胜花造型十字形重叠即为纺轮上的图案了。实际上,在四川长宁二号石棺上我们可以见到与滕花完全一样的胜纹。因此,已有研究中把一些类似玉胜的事物称为“叠胜”的说法值得商榷,笔者以为,它们其实就是胜,胜的基本造型中具有两枚胜花及贯穿的横梁。所不同的是,两枚胜花有时直接交叠在一起,有时又由一根或长或短的横梁连贯在一起。

有些研究者则认为胜的造型起源于玉琮。他们从俯视的角度观察玉琮,发现玉琮中间的造型如同圆璧,外面四周接四个角,而胜花的蝴蝶结形其实就是玉琮端面略为扁化,边线内收的衍变形式。但是笔者以为这个说法有点牵强,因为胜(花)造型与玉琮的侧面图相比其实存在很大区别的。而无论是胜的造型还是琮的造型本身都是相对稳定的,目前还未见到一些疑似由琮向胜演变的过渡型器物,进而由此推断它们之间可能存在的演变关系。其次,玉琮是礼地的礼器,此类神器又如何会演变成女性的流行头饰?研究者们并没有对此做出一个恰当的解释。

除了织滕这个可能的来源之外,据笔者的观察,胜的造型可能还与当时极为盛行的绶带穿璧纹有关系,绶带穿璧纹在汉代的应用非常广泛,其变化也非常之大。绶带穿璧在汉代是一个级别非常高的装饰(图11),因此只有在皇帝与诸侯的丧葬中才可以应用到这样的装饰,而普通的人只能用图像来象征,甚至即使是图像化的绶带穿璧也不宜过于写实,如此一来,绶带穿璧又多出了很多变化,最典型的莫过于十字交叉贯穿圆环的图案,也有人把圆环置换成钱币纹,经过这些改造所成的图案既暗示了绶带穿璧所能带来的美好祈愿,同时还能够满足民间对于富裕生活的向往之情。胜的造型及其在墓葬中的流行与这个在当时非常盛行的图案有关系,我们可以通过几幅图案的对比来找到其中的演变线索。铺首c是苏鲁豫皖一带的常见的画像,这类图像最开始是铺首与绶带穿璧纹的组合,然后在这基础上进一步演变,c图还保留了绶带的简化形式,即铺首下方的两道粗线,而有些铺首则完全去除了这样的痕迹,只有光柱一样的梯形色块。b为绶带穿璧纹的变化形式,图中的玉璧为钱币所代替,但是图案还是保留了交叉的斜线,即绶带,这幅图中部的结构与a图完全一样,甚至连中间的方孔也有所保留,由此看来,胜纹的造型很可能也受到这类图案的影响。我们之所以做出这种假设是因为绶带穿璧纹在当时的应用极为广泛,而且它的含义与当时的升天观念有关系,a图中心的柿蒂纹也证明了笔者的观点,但是玉琮却不能在这个层面上与胜建立联系。而在四川南溪一号、二号、三号石棺上,都可以见到胜与象征天的柿蒂纹等图像组合在一起的情况,表明了胜与柿蒂纹之间的紧密联系。无独有偶,我们在山东梁山县百墓山上发现的一座汉画像石墓中,其中有一石,中间刻玉胜,玉胜左右两侧刻铺首。这块画像石把玉胜放在最核心的地位,而且更有意味的地方是,它两侧铺首图像的轮廓竟然与玉胜造型相仿,这无疑是对我们在上文中所作图像推演的生动再现。