离子交换-酸碱滴定组合法测定氯化铅溶度积常数的虚拟实验设计

张 卫, 李 梅, 陈虹锦, 马 荔, 谢少艾

(上海交通大学 化学化工学院,上海 200240)

0 引 言

离子交换-酸碱滴定组合法测定难溶电解质溶度积常数的实验涉及了大学化学的溶液体系平衡原理及基础实验操作,一方面通过实验数据的验证,能使学生加深对沉淀溶解平衡、溶度积计算、离子交换原理、酸碱中和反应以及指示剂的选择等基本原理的理解和掌握,另一方面也能培养学生耐心、细致的基本实验操作素养及观察、分析、解决实际问题的能力[1-2]。在化学实验课程中,可采用氯化铅体系进行溶度积测定实验,但由于铅离子剧毒,对实验者和实验室技术人员都具有潜在的危害,而且废液处理也有特殊要求,目前大多数高校已不开设该实验。该实验对于学生理解溶度积规则及其应用非常重要,其涉及的理论知识是大学化学教学体系中非常重要的内容,因此,目前也有部分高校提出将这一类实验改为微型实验以节省实验试剂的用量、降低成本及减少对实验操作者和环境生态的危害[3]。尽管微型实验在一定程度上解决了常规氯化铅溶度积常数测定实验的现实性问题,但如果选修学生人数众多,基于污染物排放总量控制的要求,亦无法从根本上解决铅离子的危害问题。

近年来,随着计算机科学的飞速发展,计算机技术已渗透到各个领域,而虚拟实验借助于特定的计算机软件营造一个虚拟的实验环境使演示实验接近或优于真实的实验环境,实验者可通过操作虚拟实验软件系统完成各种预设的实验项目[4],作为虚拟现实应用的一个领域,虚拟实验已经对实验教学、远程教学等产生了重要的影响[5-7],虚拟实验具有如下特点[8]:

(1) 虚拟实验能激发学生的学习动力,提高学习兴趣;

(2) 有利于降低实验成本,避免人为误操作而造成人员或仪器设备的损伤及实验室常见的故障;

(3) 彻底打破时间与空间的限制,使学生能够观察到宏观与微观,以及需要长时间才能完成的反应变化过程。

若将氯化铅溶度积测定实验建设成虚拟实验后,不仅可以节约实验成本,使学生在虚拟实验室完成实验内容,节省实验时间,同时可以避免废弃物排放,其环境和生态价值更是无法估量的。

1 离子交换-酸碱滴定组合法测定氯化铅溶度积常数的原理

在一定温度下,难溶电解质的饱和溶液中存在溶解平衡[9-12],该平衡常数Ksp称为溶度积常数(或简称溶度积),严格地讲,Ksp为平衡时各离子活度以计量系数为幂次的乘积,但考虑到难溶电解质的饱和溶液中离子强度很小,各离子间相互作用小,可近似地用浓度来代替活度,这样,通过测定难溶电解质饱和溶液中各离子的浓度,即可计算出溶度积Ksp。

测量离子浓度的方法,主要包括滴定法、电导法、离子交换法、离子电极法、电极电势法以及分光光度法等,其中离子交换法由于具有操作简单、相对误差小等优点,是应用最广泛的方法之一。

离子交换法采用的离子交换树脂是指在分子中含有特殊活性基团、能与其他物质进行离子交换的一类人工合成的固态球状高分子聚合物,阳离子交换树脂含有酸性基团(如磺酸基—SO3H、羧酸基—COOH),因而能与其他物质交换阳离子,而阴离子交换树脂则含有碱性基团(如—NH3Cl),能与其他物质交换阴离子。

在实验中,通常采用强酸性阳离子交换树脂(用R-SO3H表示)与饱和氯化铅溶液进行离子交换,测定室温下氯化铅的溶解度,从而确定其溶度积常数。

氯化铅系难溶电解质,在饱和溶液中存在如下溶解平衡:

取一定量的饱和PbCl2溶液流经交换树脂时,发生交换反应,每个Pb2+离子与阳离子交换树脂上的2个H+离子发生交换,即:

当两者充分接触后,上述交换反应能进行得很完全,即所取一定量的饱和PbCl2溶液中的Pb2+离子全部被交换成H+离子,交换出的H+离子可采用酸碱滴定法,用NaOH标准溶液来滴定至终点,反应方程式为:

根据上述相关反应方程式的计量关系,可确定饱和PbCl2溶液中Pb2+离子的摩尔数及浓度,即:

nH+∶1

由于[Cl-]=2[Pb2+],PbCl2的溶度积常数为:

Ksp= [Pb2+]·[Cl-]2=4[Pb2+]3=

这样,利用所量取的饱和PbCl2溶液体积(VPbCl2)、NaOH标准溶液浓度(cNaOH)及滴定消耗的NaOH标准溶液体积(VNaOH)等实验数据即可求出PbCl2的溶度积常数。

2 氯化铅溶度积常数测定虚拟实验的主要场景设计及主要功能

综合考虑离子交换-酸碱滴定组合法测定难溶电解质溶度积常数的实验原理及主要操作步骤,虚拟实验中将整个滴定过程分为3个主要场景进行设计:① 阳离子交换色谱柱的装柱与活化过程;② 氯化铅饱和溶液的添加、交换与洗涤过程;③ 酸碱滴定法测定氯化铅饱和溶液交换出的氢离子浓度,利用实验数据计算指定温度下的氯化铅溶度积常数,并给出实验误差。

``2.1 虚拟实验软件系统交互界面设计

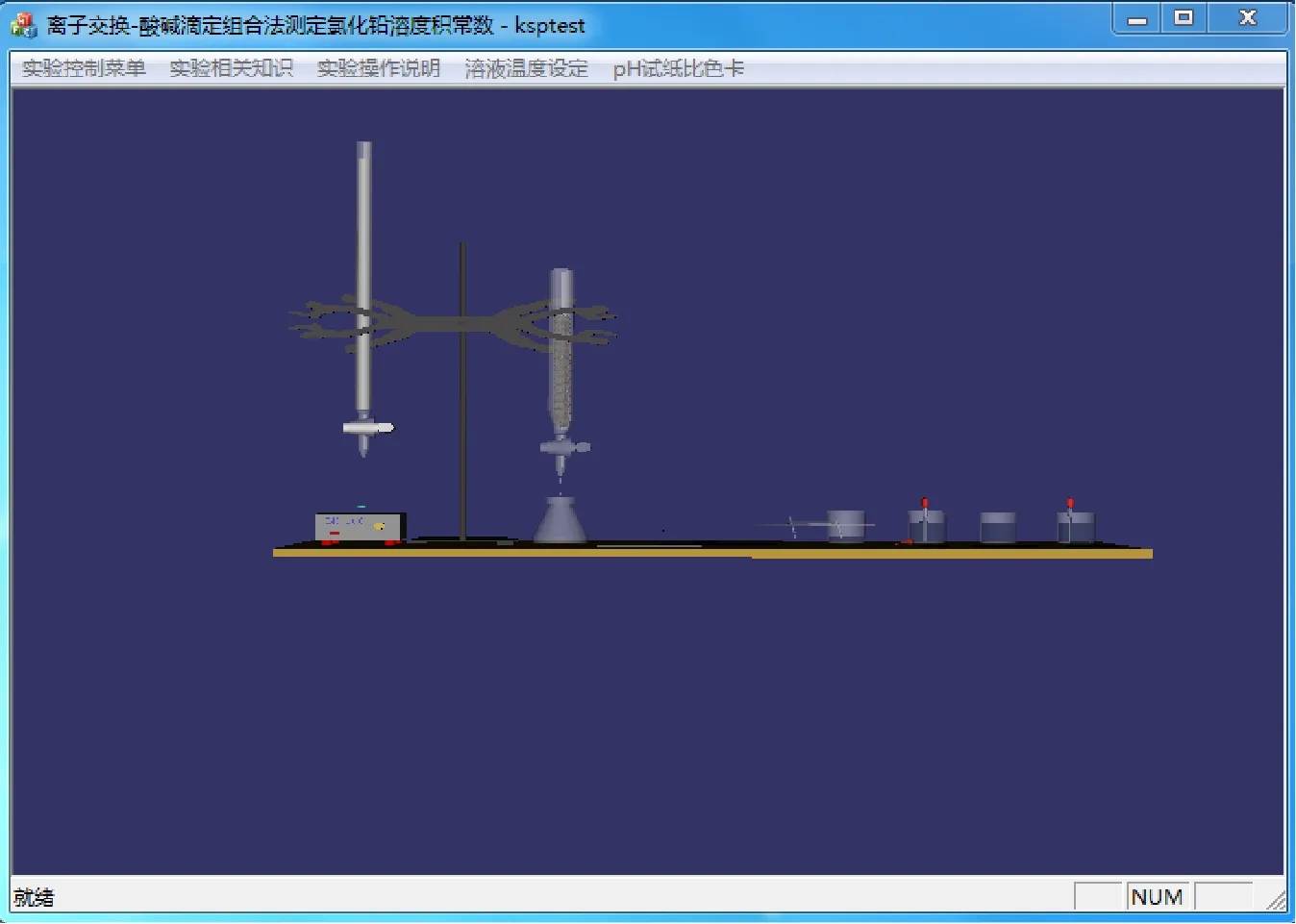

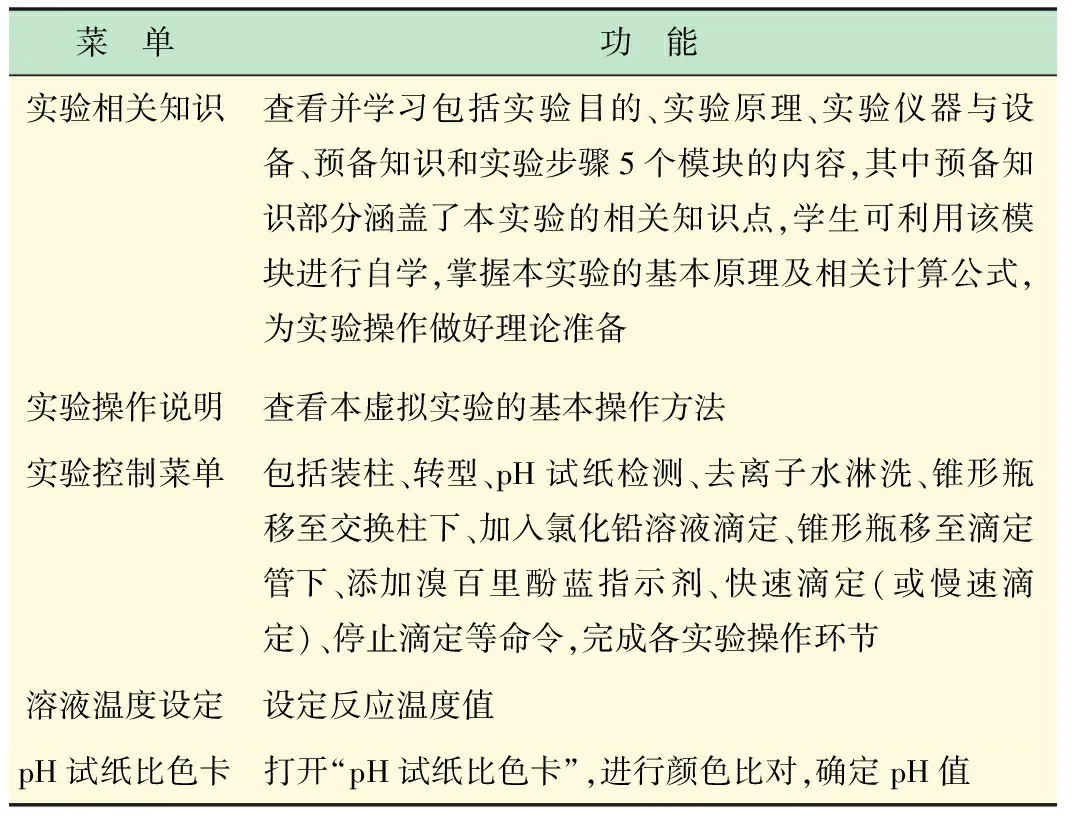

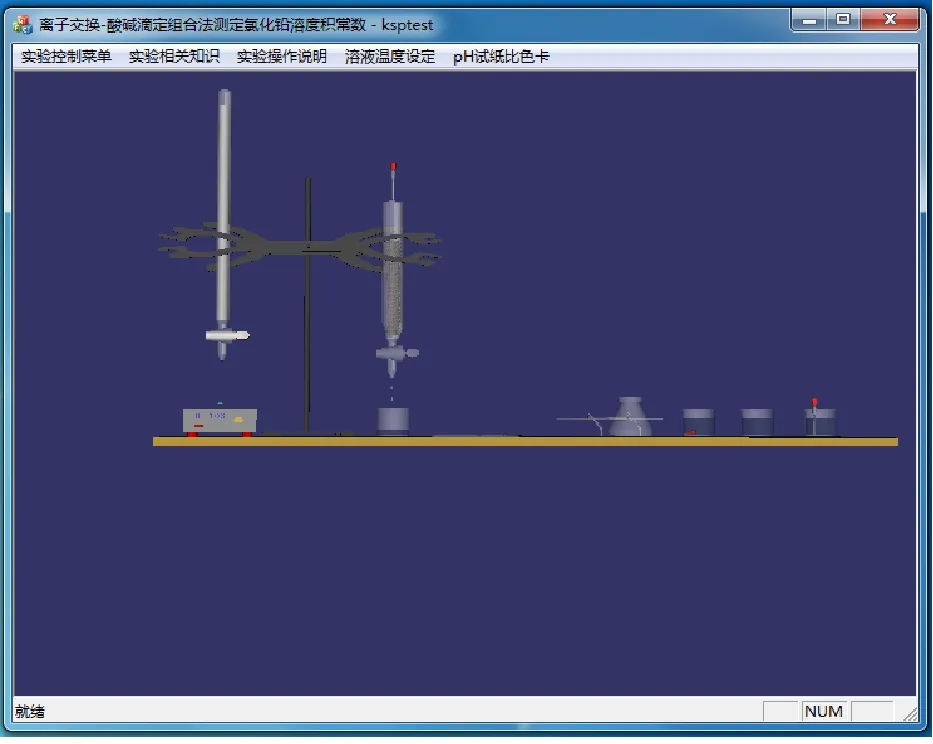

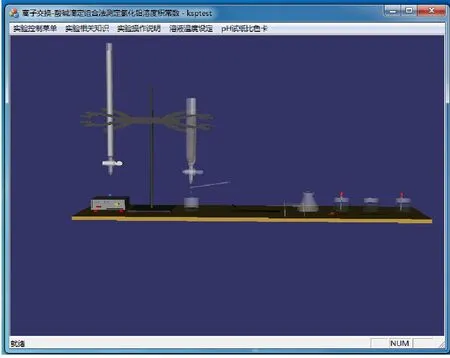

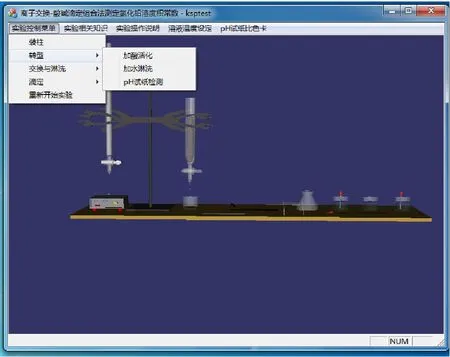

虚拟实验软件系统采用菜单形式控制,可通过点击鼠标查看相关内容、学习基本理论和进行虚拟实验操作,主界面如图1所示,各菜单命令及其实现的功能列于表1中。

图1 离子交换-酸碱滴定组合法测定氯化铅溶度积常数虚拟实验软件系统界面

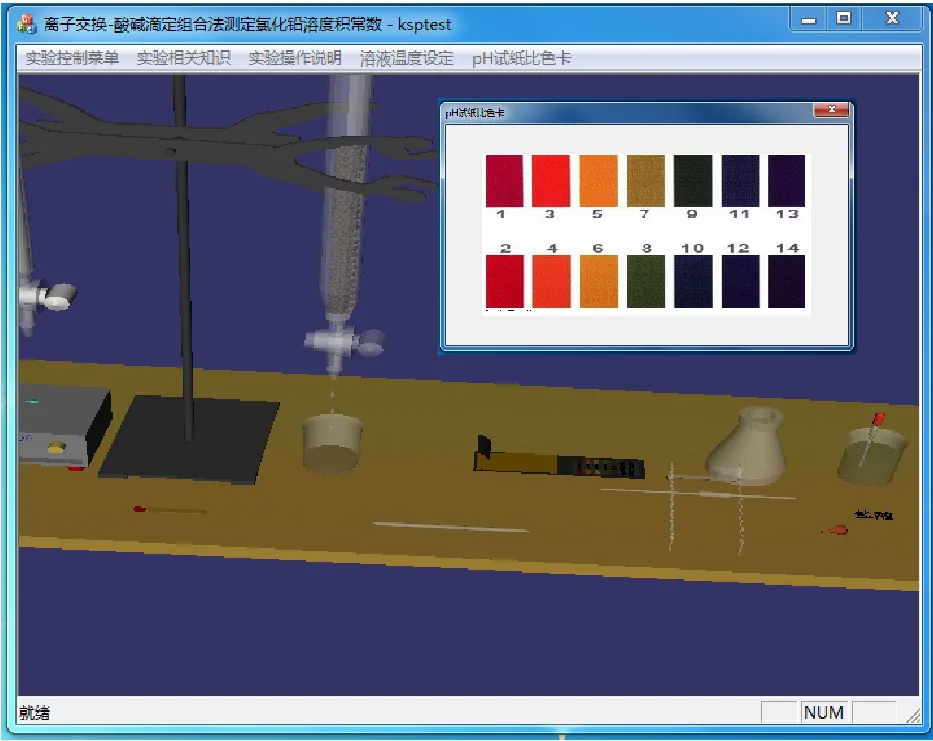

菜 单功 能实验相关知识查看并学习包括实验目的、实验原理、实验仪器与设备、预备知识和实验步骤5个模块的内容,其中预备知识部分涵盖了本实验的相关知识点,学生可利用该模块进行自学,掌握本实验的基本原理及相关计算公式,为实验操作做好理论准备实验操作说明查看本虚拟实验的基本操作方法实验控制菜单包括装柱、转型、pH试纸检测、去离子水淋洗、锥形瓶移至交换柱下、加入氯化铅溶液滴定、锥形瓶移至滴定管下、添加溴百里酚蓝指示剂、快速滴定(或慢速滴定)、停止滴定等命令,完成各实验操作环节溶液温度设定设定反应温度值pH试纸比色卡打开“pH试纸比色卡”,进行颜色比对,确定pH值

2.2 氯化铅溶度积常数与温度的关系

由于氯化铅溶解过程是一个吸热过程,因此饱和溶液的浓度随温度的升高而增大,氯化铅的溶度积常数也显著不同[13],为更准确地模拟真实的实验环节,利用文献数据,采用数值分析方法中的拉格朗日线性插值函数[14-15]及MathCAD软件的编程计算工具[16],构造了0~35 ℃温度范围内氯化铅溶度积常数与温度T之间的插值函数:

Ksp(T)= 0.004 6T-1.6×10-5T2+

1.9×10-8T3-0.44

利用该插值函数,虚拟实验系统给出可选择的反应温度范围,学生可以选择不同的反应温度进行模拟,更深刻地理解反应温度对实验结果的影响,进一步掌握氯化铅溶度积常数随温度的变化规律。因此,在虚拟实验开始前,需按照提示设定反应温度值。

2.3 虚拟实验过程的流程控制

2.3.1温度控制

在“实验控制菜单”菜单中点击“装柱”命令时,弹出对话框“请设定温度值”,需要在“溶液温度设定”菜单中输入当前模拟实验的温度条件,温度确定后才能正式开始实验,本环节的目的是要求学生进入实验环境后首先确定反应温度条件,强化温度是影响本虚拟实验结果的一个主要因素。

2.3.2阳离子交换色谱柱活化、交换与淋洗过程控制

阳离子交换色谱柱在正式测定前需要采用酸淋洗进行活化,过程中严格设定pH值范围,实时检测洗出液的pH值,确定酸化的状态,若酸添加不足时,可弹出对话框提醒需继续添加,直至洗出液的pH值为1.0~2.0范围,才能开始进行后续实验操作,模拟真实的实验场景。

待离子交换柱活化结束后,开始氯化铅饱和溶液的添加、交换与洗涤过程,分别点击相应的命令,系统可自动完成对应的实验操作,去离子水淋洗过程同样设定实时检测pH值的提醒,至pH值为7.0时停止。

2.3.3酸碱滴定操作与计算流程控制

本虚拟实验系统将NaOH标准溶液的浓度设计为0.049 0~0.051 0 mol/dm3范围内的随机数据,这样一方面强调NaOH并非基准物,所配制的标准溶液浓度需要标定,故其数值并不恒定,另一方面也增加了虚拟实验的趣味性,每一次的实验操作都有不同的虚拟现实的感受,且在滴定过程中设置了 “快速滴定”和“慢速滴定”两种方式可供选择,方便学生观察及判断滴定终点。

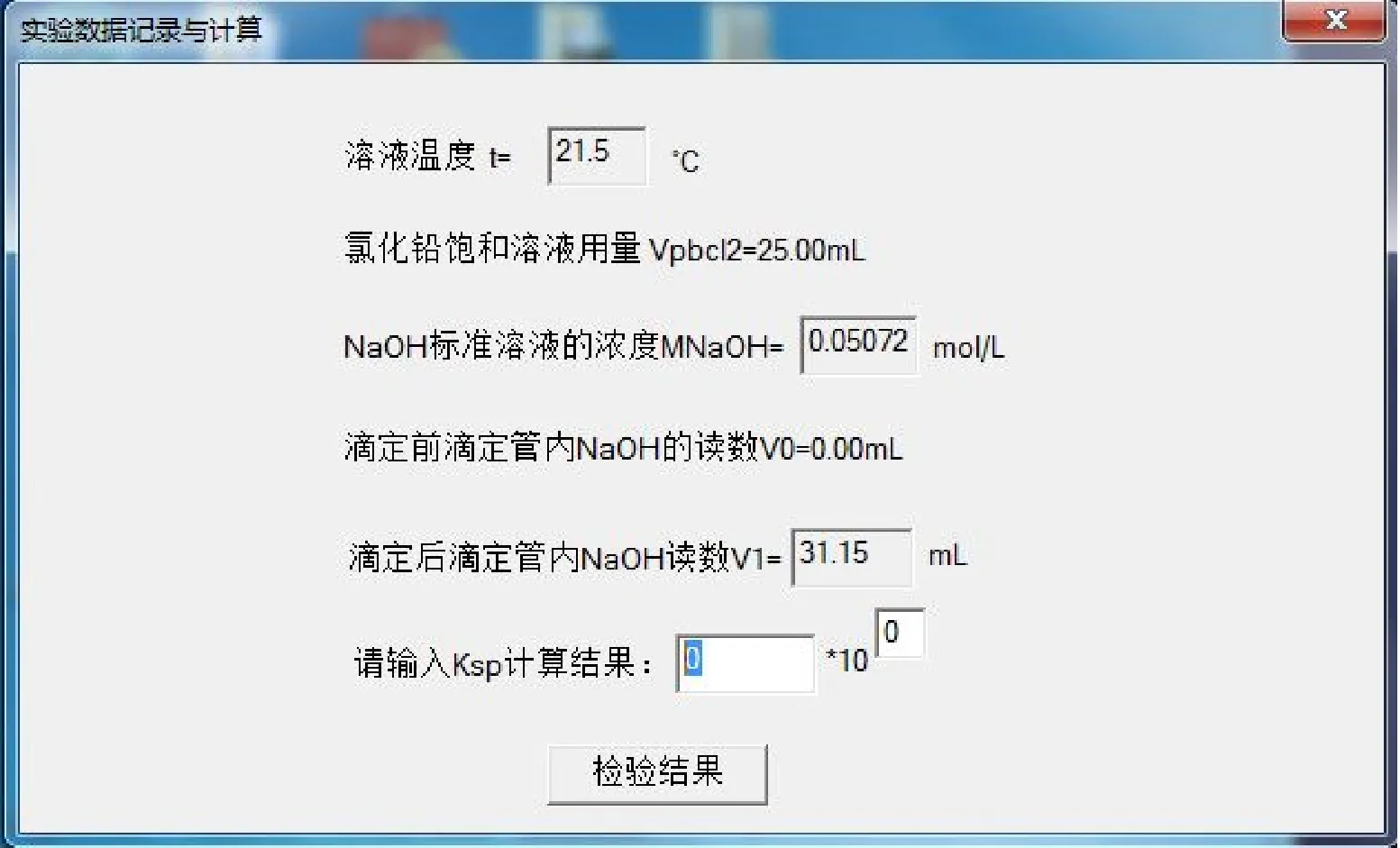

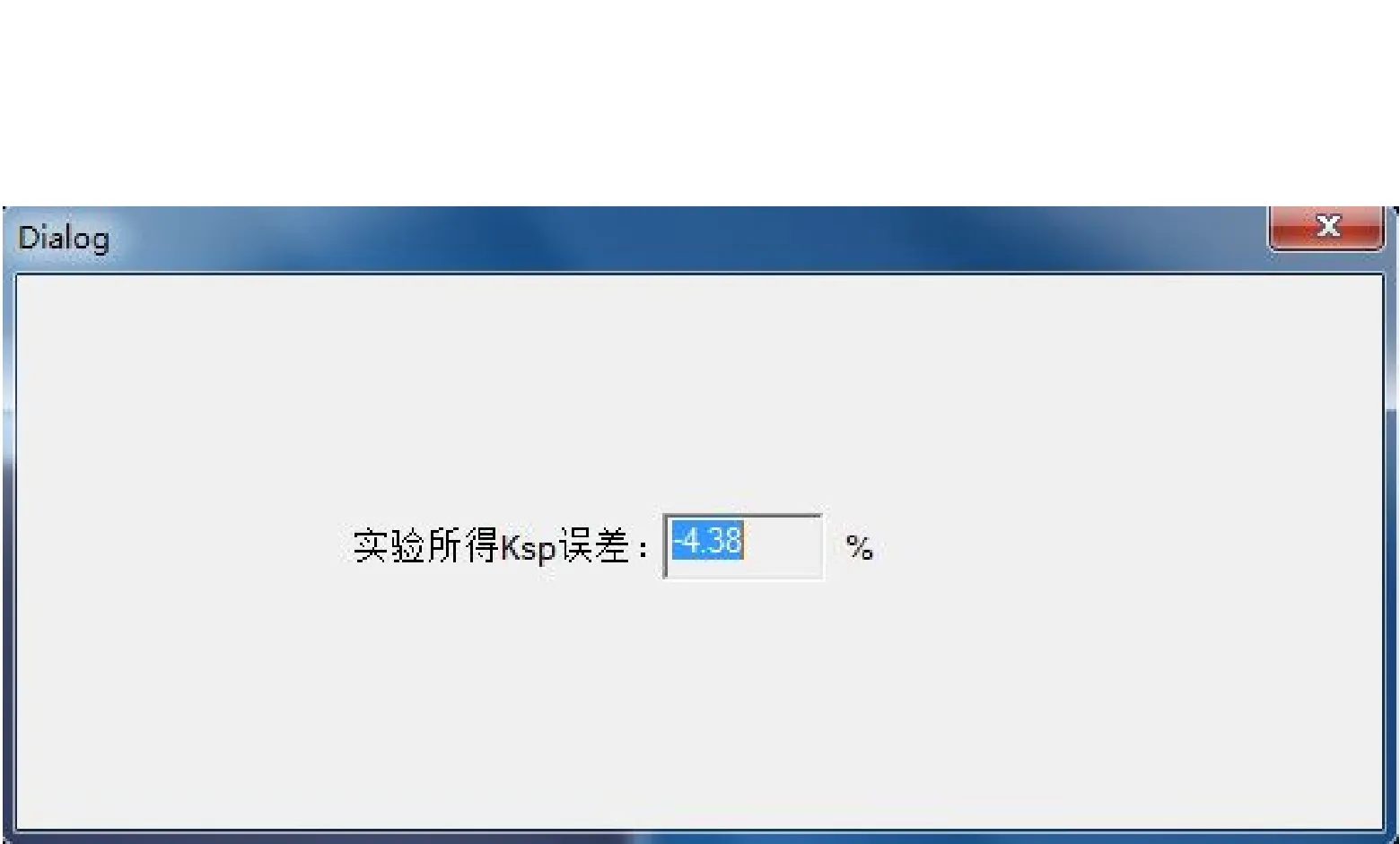

滴定结束后,系统弹出“实验数据记录与计算”对话框,显示出本实验的温度、此次虚拟实验NaOH标准溶液的浓度以及滴定结束后的滴定管液面读数。根据实验数据,学生需要自行计算,并将计算结果填入Ksp文本框中,点击“检验结果”,可给出本次实验的实验结果误差。

整个虚拟实验过程采用序贯式的流程设计,针对每一个关键步骤,如反应温度的设定、离子交换柱的活化、柱交换是否完成等都设有特定的提醒标签,使学生能够逐步完成虚拟实验预设的各实验项目环节,保证虚拟实验的顺利进行,交互信息简单明了,易于操作。

2.3.4虚拟实验操作实例

(1) 温度设定。开始实验前,选择温度设定菜单,先设定反应温度,如21.5 ℃。

(2) 装柱及柱的活化。在“实验控制菜单”菜单中点击“装柱”命令,树脂即自动装入离子交换柱中;再进入“转型”步骤,用酸进行活化,点击盛有酸的试剂瓶的胶头滴管可进行酸化,在酸化过程中,点击“pH试纸检测”命令,玻璃棒自动实时采集淋洗液以检测此时洗出液的pH值,打开“pH试纸比色卡”,进行颜色比对,以确定此时酸活化的状态,不足时需继续添加试剂,直至pH值为1.0-2.0范围;

完成后可进行下一步“去离子水淋洗”操作,淋洗过程同样需要检测洗出液的pH值,至pH值为7时淋洗完成。

(a) 淋洗

(b) 检验

(c) 菜单命令操作

(d) 比色

(3) 离子交换柱的交换与淋洗。淋洗结束后,点击“交换与淋洗”命令,分别选择“锥形瓶移至交换柱下”、“加入氯化铅溶液”命令,此时锥形瓶自动移至交换柱下,并自动用移液管加入25.00 ml氯化铅标准溶液,再采用去离子水进行淋洗,同样地,在淋洗过程中需要检测洗出液的pH值至7时停止。

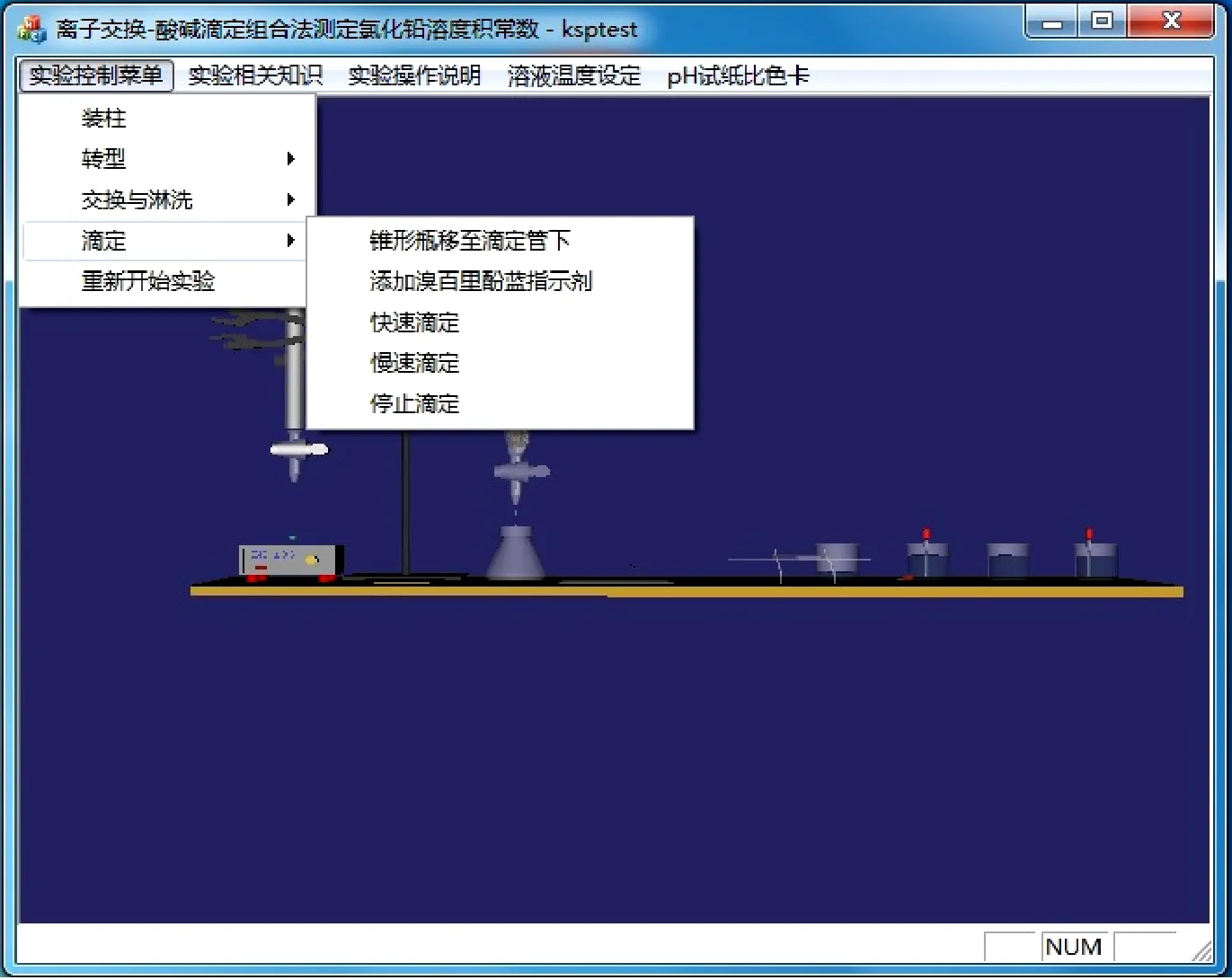

(4) 滴定操作与计算。淋洗结束后,点击“滴定”命令,先后选择“锥形瓶移至滴定管下”、“添加溴百里酚蓝指示剂”命令,准备进行滴定;可选择 “慢速滴定”方式,在滴定过程中观察锥形瓶中颜色的变化,确定滴定终点,菜单命令如图3所示。

图3 滴定操作菜单命令示意图

选择“停止滴定”命令时,根据实验数据,利用公式,将计算结果填入相应的Ksp计算结果中,点击“检验结果”,得到实验结果误差,实验数据记录与计算对话框及检验结果如图4所示。在“实验控制菜单中”选择“重新开始实验”命令,准备开始新一轮的实验。

(a) 实验数据记录与计算对话框

(b) 误差检验

3 结 语

离子交换-酸碱滴定组合法测定氯化铅溶度积常数虚拟实验建设从根本上解决了实验教学内容与环境生态保护间的矛盾,使学生能够通过生动的虚拟实验,掌握相关理论知识及应用,了解实验基本操作,进一步提升了教学效果,填补了我校溶度积常数定量分析实验的空白。同时,虚拟实验中构造了氯化铅溶度积常数Ksp与温度T之间的插值函数,可模拟不同温度条件下的实验过程,对实验内容进行拓展和补充,拓宽学生获取知识的途径,提高学习兴趣。

[1] 陈全禄. 离子交换树脂法测定氯化铅溶度积实验条件的控制[J]. 固原师专学报(自然科学), 1996, 17(6):27-32.

[2] 吴惠明, 徐 敏. 基础化学实验(I) [M]. 北京:化学工业出版社, 2010:80-82.

[3] 宋龄瑛, 梁淑芬, 蒋笃孝,等. 离子交换法测定碘化铅溶度积常数的微型实验研究[J]. 广东化工, 2006, 33(11):22-25.

Song Lingying, Liang Shufen, Jiang Duxiao,etal. Microscale Experiment Research on Ion Exchange Meterage Solubility Product Constant [J]. Guangdong Chemical Industry, 2006, 33(11):22-25.

[4] 陈 雅. 浅谈虚拟实验在高校教学中的应用[J]. 广东技术师范学院学报, 2003(6):102-106.

Chen Ya. Using Virtual Experiment in University Education [J]. Journal of Guangdong polytechnic Normal University, 2003(6):102-106.

[5] 廖仕东, 徐显秋. 虚拟实验教学浅谈[J]. 重庆科技学院学报(社会科学版), 2005(3):115-116.

Liao Shidong, Xu Xianqiu. On Virtual Experimental Teaching [J]. Journal of Chongqing University of Science and Technology (Social Sciences edition), 2005(3):115-116.

[6] 杜俊敏, 李建中. 虚拟实验在实验教学中的应用[J]. 交通高教研究, 2003(3):63-64.

[7] 周建国, 王小兰. 虚拟实验系统在“数字逻辑”实验教学中的应用[J]. 实验室研究与探索, 2011, 30(10):78-80.

Zhou Jianguo, Wang Xiaolan. Application of Virtual Experiment System in the Experimental Teaching of Digital Logic[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2011, 30(10):78-80.

[8] 于洪涛, 施德路, 刘国海. 论桌面虚拟实验对学习作用研究的必要性[J]. 内蒙古民族大学学报(自然科学版), 2008, 23(4):386-388.

Yu Hongtao, Shi Delu, Liu Guohai. The Necessary of Study on the Effect of Desktop Virtual Experiment[J]. Journal of Inner Mongolia University for Nationalities, 2008, 23(4):386-388.

[9] 吴 旦, 刘 萍, 朱 红. 从化学的角度看世界[M]. 北京:化学工业出版社, 2006:114-140.

[10] 陈虹锦. 化学与生活[M]. 北京:高等教育出版社, 2013:395-404.

[11] 华彤文, 杨骏英, 陈景祖,等. 普通化学原理[M]. 北京:北京大学出版社, 2003:171-174.

[12] 南京大学大学化学实验教学组. 大学化学实验[M]. 北京:高等教育出版社, 2010:215-218.

[13] 杨立新. 氯化铅溶度积的测定与计算[J]. 大学化学, 1996, 11(5):34-37.

[14] 张 卫. 化学实验数据的统计处理与计算[M]. 北京:化学工业出版社, 2010:67-70.

[15] 金一庆, 陈 越. 数值方法[M]. 北京:机械工业出版社, 2000:105-139.

[16] 张培忠. MathCAD学步随笔[M]. 北京:中国水利水电出版社, 2013:280-326.