中韩古代小说自我评点之比较

——以《聊斋志异》和《天倪录》为中心

邓大情,林 青

(华南师范大学 城市文化学院,广东 佛山 528225)

中韩两国自古往来甚密,文化交流密切。朝鲜李朝时期,随着中国文言小说的大量传入,其古代小说也有了较大的发展,催生了一系列汉文文言小说作品。其中,任埅所编的汉文短篇文言小说《天倪录》,①艺术风格便颇似中国明清时期的志怪小说,其内容多写奇人异事、神怪之说。在以志怪写异为主题的中国古代文言小说中,最富有创造性、文学成就最高的当属蒲松龄的《聊斋志异》。《聊斋志异》与《天倪录》有颇多相近之处,除了在故事主题上同为志怪小说外,两者在艺术形式上还有一个最突出的共同点,那就是在正文故事后都缀有作者自我评点之语。在正文故事叙述完毕后,作者转而变为评者来对故事内容作评。《聊斋志异》中,蒲松龄以“异史氏曰”的方式作评,全书12卷约500则故事,其中近200篇文后附有评点。而《天倪录》一书中,则是以“评曰”的形式作评,正文故事按相同主题进行分类,每两则同主题故事后均有自评。本文试图通过对两部小说自我评点加以比较,找出其同质性和差异性,并进而探讨造成这种差异性的深层次历史文化原因。

一、小说自我评点的历史渊源

在中国古代,小说评点形式来源于经注,肇端于诗文批评,至明清两代蔚为大观,这与明代通俗小说创作的繁荣密切相关。据谭帆的《中国小说评点研究》,明嘉靖至清末的小说评点本即有220种之多。早期的小说评点的功能最初在于对文本的注释,使“句读有圈点,难字有音注,地理有释义,典故有考证,缺略有增补”,[1]较少涉及文学创作理论与社会思想批评。随着评点形式的发展与成熟,评点的注释功能日益淡化,而理论和个人色彩愈来愈浓厚,逐渐着重对作品的主题思想和艺术特色加以阐析。

按评点者来划分,小说评点可以分为他评以及创作者自评两种。不管是早期以“作注”为目的的评点,还是后来的“鉴赏”性的评点,评论者并不是创作者本人,如《水浒传》的李贽评本、《红楼梦》的脂砚斋评本。此外,一部小说常会有多家评点,有时评点者还以鉴赏者和批评家的双重身份对作品加以评论。以创作者的身份对自己的小说进行自我评点,是中国古代小说评点发展中的另一种重要形式。关于这种自评形式的出现,谭帆在《中国小说评点研究》中指出:“南宋以来,评点这一形式在各种文学体裁中普遍采用,但在诗文评点中,几乎没有作家的自评,明中叶后小说戏曲评点开始兴盛,‘自评’的形式也随之出现”。[1]从戏曲自评发展到小说自评,逐渐繁盛于小说领域。

从学术渊源考量,小说的自评形式更早可以追溯至我国古代的史传文学。在《左传》中,史官在篇末以“君子曰”的形式作臧否之论。后司马迁借鉴《左传》的这一自评形式,在《史记》中创立了“太史公曰”的论断形式,在评点中“或阐明创作题旨,或议论统治阶级得失,或评骘历史人物,或叙述本人经历,表达了作者对历史人物和历史事件的鲜明爱憎,发表了许多有见地的意见”。[2]自《史记》后,这种史家论断的自评形式得到了后代学人的广泛响应,逐渐趋向定型,在人文教育及文学创作方面对后世产生重要影响。

史学传统对文言小说自评形式的形成关系重大。《聊斋志异》等小说便是继承了《史记》“太史公曰”的这种自评传统。在写作处理上,小说作者既是叙述者,又同时扮演着评点者的角色,通常是“对自己形象创造所寓含的意义,或表达安排用心等作出评述”。[3]这些评点是小说不可忽视的部分,发挥着画龙点睛的重要作用。在评点中,作者在以第三人称的角度客观地叙述完故事后,转而换为评论者的身份,或直接对故事内容发表主观判断、抒发感慨,或从思想层面对作品主题加以点拨。

就具体的艺术形式而言,小说评点主要包括三大类:序跋类、评注类和符号类,其中评注类主要指作品正文中的总评和眉批、夹批、行间批、侧批等评语,其内容包括对作品文字的注音释义、疏通考证和对思想内容、艺术价值的阐发评价两种。眉批和总评的形式是明清两代文言小说评点的常见形态,《聊斋志异》的“异史氏曰”和《天倪录》的“评曰”都属于总评,评点附于故事正文后,对故事内容作评。

二、《聊斋志异》与《天倪录》自我评点之比较

《聊斋志异》与《天倪录》同属文言志怪小说,故事结尾的自我评点,内容丰富而意味深刻。二者各自在书中的评点扮演着不同的角色,既有相似之处,也存在较大的差异。

从相同点来说,主要有以下两点:

1.小说的自我评点有画龙点睛之效,是对故事的补充和引申。作者在讲述完正文的故事后,再对自己创造出来的艺术形象加以评论,或是借题发挥引申开去,可以引导读者更深层次地理解小说的正文。例如,在《聊斋志异》的《梦狼》篇末,异史氏曰:“窃叹天下之官虎而吏狼者,比比也。即官不为虎,而吏且将为狼,况有猛于虎者耶!”《促织》中说的:“天子偶用一物,未必不过此已忘;而奉行者即为定例。加之官贪吏虐,民日贴妇卖儿,更无休止。故天子一跬步皆关民命,不可忽也。”这种评论虽简略,却大大深化了故事的主题。在《天倪录》中同样如此,《御史巾帼登筵上》和《提督裸裎出柜中》,两个朝廷高官被娼妓所耍,作者在评点中则主要是强调官员自身的坦荡正直才是关键:“人苟非介狄,何以至此,凡遇妖冶者,盖以此为鉴,勿为其所误矣”。

2.小说的自我评点观点鲜明,充分展示了作者的情趣和魅力。评点附着在小说尾部,其长短不拘,内容风格不限,因此作者往往能够借此直抒胸臆,体现出鲜明的个人特色。《聊斋志异》的作者蒲松龄,饱经仕途之坎坷,又目睹社会之种种丑恶,因此他的评点也多含“孤愤”之语,文风犀利慷慨,而对于那些真善美的东西,作者又丝毫不掩饰自己的喜爱之情,正如他评点中亲切地称呼婴宁为“我婴宁”。总之这些评点本身就是小说故事不可或缺的一个部分,是其内容上的深化,通过它们还可以更好地了解作者的个性特点。在《天倪录》的评点中同样可见作者之幽默情趣,在《阎罗王托求新袍》和《菩萨佛放观幽狱》两故事的评点中,都写到阎罗王,但是两个故事中的阎罗王并非同一人,因此评点中调侃说“何其数易耶?”作者顺带又说:“据释氏之说,则天堂在于天上,地狱在于地下,而洪乃范见地狱去天堂只是数百步,何其近耶?此两说余听而断之曰:荒唐。”作者观点鲜明而又不乏趣味。同样在《禹兵使妒妇割髯》一文中,作者从维护封建纲常的角度出发,对妒妻“恨不举其罪而正法”,但作者最后还不忘调侃一下:“恨不以禹妻为女将军御敌也”。

当然,作为来源于不同国家的两部小说,加之艺术水准上并非完全对等,这两部小说的评点也是存在不小差异的,归纳来说有以下几点:

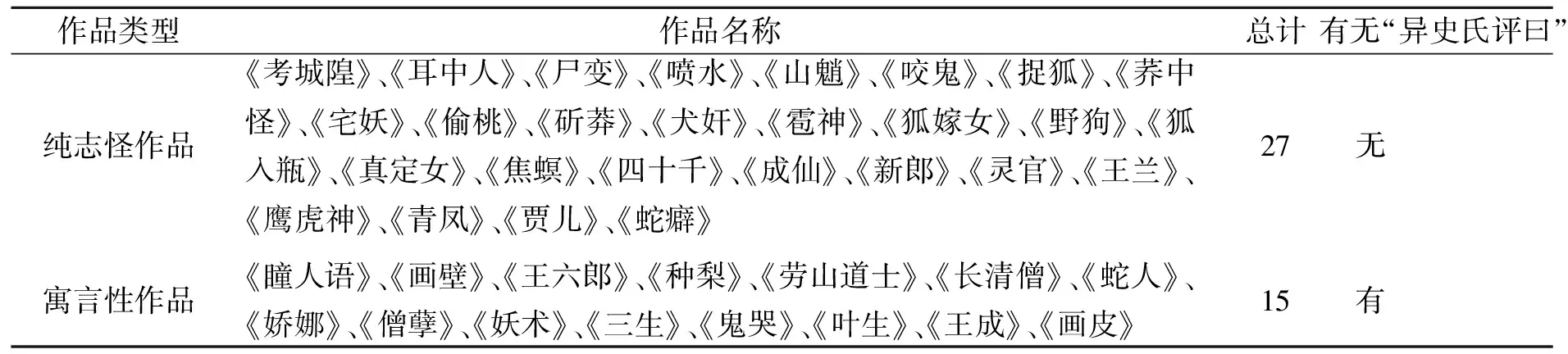

1.在主题方面,二者的评点重心存在差异。《聊斋志异》全书共491篇(据上海古籍出版社1978年“会校会注会评本”),书中故事后缀以“异史氏曰”的,共195篇,约占全书的2/5。以卷一所收的42篇作品为例,详见表1。

表1 《聊斋志异》卷一有无自我评点作品一览表

由上表1可见,有“异史氏曰”评点的15篇作品均为寓言题材,对一般的纯志怪小说并未作评,这些带有“异史氏曰”的作品,“几乎都不是无关社会人生的简短的、纯志怪的作品,而是带有托讽、影射性质的寓言或涉及政治、道德、科举、婚姻以及世风等题材的传奇式作品”,[4]具有浓厚的寓言色彩,或寄托、或讽刺、或隐喻等,意味深长。其他各卷,也大致如此。《聊斋志异》中其他简单的记人、记事的纯志怪作品,只作记录,并没有加以“异史氏曰”的进一步点评。

以上论证足以说明《聊斋志异》的“异史氏曰”的评点侧重于富含寓言的故事类型,但是在《天倪录》中,小说结尾的“评曰”基本是以两则同主题故事为一组,每组必评,因此它的自我评点并没有作者有意识的选择性。这是两者评点主题侧重点的巨大差异。

2.在形式方面,二者的评点切入角度存在差异。不管是“异史氏曰”,还是“评曰”,都是围绕着故事,通过点评的形式作进一步的补充,从而让读者更好地理解故事的内容和主旨。从评点的形式看,《聊斋志异》的“异史氏曰”是一种内在型的补充说明,紧扣故事情节或故事中的某一个形象进行阐发点评;而《天倪录》的“评曰”则是作外向型的补充说明,侧重于从外围的故事背景、资料作补充。

从《天倪录》的“评曰”中不难见“余尝闻”、“余尝观”、“曾见传奇”等字眼。例如,《木疌山寺老翁阴佑》评曰:“余尝观徐四佳东人诗话,记僧省疑有……”,《任宲士人领二卒》评曰:“役鬼之说古无闻焉,至于叔季而始有之……”,《升平族人老作猪》评曰:“曾见传奇,有薛主簿化鲤、李生化涕之说,而疑其诞也……”,《先见之明 樵氓海山脱水灾》评曰:“尝闻吾东方多有异人,晦迹渔商之市……”。

《天倪录》的评点中,作者补充的内容包括了个人见闻、历史记载、社会背景等多个方面,但内容简短凝练,点到即止,并没有对正文内容作过多阐发,整体风格简洁。而《聊斋志异》的“异史氏曰”则是以正文故事作为内在切入点,如《黎氏》(卷五)异史氏曰:“士则无行,报亦惨矣。再娶者,皆一狼入室耳,况将于野合逃窜中求贤妇哉!”《娇娜》(卷一)异史氏曰:“余于孔生,不羡其得艳妻,而羡其得腻友也。观其容可以忘饥,听其声可以解颐。得此良友,时一谈宴,‘则色授魂与’,尤胜于‘颠倒衣裳’矣。”

“异史氏曰”围绕故事本身的某一部分情节,或者某一个具体形象进行阐发评点,从内在角度对故事进行补充说明,或对故事进行借题发挥,如在《黎氏》(卷五)中的评点是对谢因好色而最终引狼入室的行表示责备:“士则无行,报亦惨矣”;在《娇娜》(卷一)的评点中对故事里孔生“结识良友”的奇遇表示羡慕:“余于孔生,不羡其得艳妻,而羡其得腻友也”,对得“良友”的益处作更深入的解释,认为“得益友”胜于“得美人”。由此可见,二书的评点角度存在差异。

3.在评语内容方面,二者的评点情感立场存在差异。不管是“异史氏曰”,还是“评曰”,二者都是借评点抒发个人感慨,是作者自身的态度与观点的重要体现。《聊斋志异》重于从感性的道德伦理角度进行点评,注重对旧有迂腐现象的抨击以及对人性之美的褒扬,个人感情率直流露,真切动人;而《天倪录》更侧重于以切合传统封建道德伦理为标准而作评论,着重故事的真实性以及可信度评价,以增强故事的说服力为评点目的,立场冷静客观。

“异史氏曰”的点评个人情感色彩浓厚,感情真挚而爱恨鲜明。而《天倪录》则从考究故事的真实性出发。《聊斋志异》的“异史氏曰”中,数量最多、措词最激烈的是对现实的不满和对黑暗腐朽的社会制度的揭露。[5]蒲松龄敢于对黑暗的社会现实发出抨击:“余欲上言定律,‘凡杀公役者,罪减平人三等。’盖此辈无有不可杀者也。故能诛锄蠢役者,即为循良”(《伍秋月》);对科举制度发出控诉:“频居康了之中,则须发之条条可丑;一落孙山之外,则文章之处处皆疵。古今痛哭之人,卞和惟尔,颠倒逸群之物,伯乐伊谁?”(《叶生》);为侠客飞刀警告贪官而慨叹:“官宰悠悠,竖人毛发,刀震震入木,何惜不略移床上半尺许哉?”(《红玉》);对黑暗的社会现实充满痛恨,恨不得地狱里的严惩之火能烧到官府去,给腐败的官员们以重罚:“谁谓夜台无天日哉?弟恨无火烧临民之堂廨耳!”(《李伯言》)

与《聊斋志异》中的《李伯言》相似,《天倪录》中的《菩萨佛放观幽狱》,也是书写地狱中的场景。洪乃范以一个游览者的身份参观了地狱,描写了地狱里对违反伦理道德、长舌离间、贪污腐败等不同罪行的严酷惩罚,但是其评语却是与《李伯言》截然不同。在“评曰”中,作者首先是质疑故事的真实与否:“……何其数易耶?……何其近耶?”而没有针对地狱之景作过多的评论,只在于通过对故事的真实性以及故事的可信度作点评,以增加故事的说服力。类似的评语还有:《闻东道遭雨登仙》中针对书生的遇仙娶妇的奇遇,评曰:今因蒋都令之事验之,岂不信?《尹世平遥哭妹丧》评曰:郑、尹两公之事,信矣。非有神术,曷能视千里?

从“评曰”中的“岂不信”、“验之”、“信矣”等用词可见《天倪录》的作者对故事的可信度的重视。《天倪录》从故事是否可信的角度去展开点评,在“评曰”中或是通过反问;或是通过他人旁证等形式对这些奇人异事作出肯定;或是通过惊讶、质疑找出矛盾,作出论断。总的来说,这些“评曰”都是围绕故事的客观性来展开的。

除了对黑暗社会的激越愤懑之情外,对美好人性的歌颂以及鼓励敢于反抗是“异史氏曰”的另一个突出特点。“异史氏”为诚、讷兄弟手足情深、命运曲折而四度落泪(《张诚》),也对敢于反抗、追求个人幸福的行为进行歌颂:“妓尽狐也。不谓有狐而妓者,至狐而鸨,则兽而禽矣。灭理伤伦,其何足怪?至百折千磨,之死靡他,此人类所难,而乃于狐也得之乎?唐太宗谓魏徵更饶妩媚,吾于鸦头亦云”(《鸦头》)。《天倪录》的《第一美事 簪桂奉重一朵红》也是写书生与妓女的钟情结缘。一朵红是重情重义、通情达理,又恪守礼节的女子,作者高度评价其曰:“妇人志节操,概不以贵贱而有间,不以娼妓而独异……有类汧夫人一朵红,终始完洁,料事如神”。但是,评点中对一朵红的肯定,只是因为一朵红“终始完洁”,仍然符合传统道德的要求。

可见,“异史氏曰”或是感动之情跃现,或是激愤之情流露,感情真切动人,体现出更强烈而鲜明的反封建思想立场,批判的对象范围广而评判独到,评点内容深刻而情感激烈。相较之下,《天倪录》的评点则更为客观理性,以切合传统封建道德伦理为标准而作评论,更坚定地恪守传统道德,以传统道德作为赞扬的标准。

三、两书自我评点差异之原因分析

《聊斋志异》与《天倪录》的评点,“异史氏曰”带有更多的个人感性情感,置身事内而阐发评论;《天倪录》的“评曰”则更强调故事的可信度与合乎规范,置身事外而作评。两部小说自我评点这种差异性的形成有着多方面的原因,本文主要从社会背景以及文学传统两个层面来加以分析。

(一)《天倪录》与《聊斋志异》二书的社会创作背景存在差异

儒家思想文化对中国的影响根深蒂固,而韩国在古代时期由于与中国有密切联系,同样深受这一思想的影响。当然,在这种现状的背后,一定程度上也是与中国统治者的有意促成分不开的。比如,《明史》中就记载,明太祖对于当时高丽国内“徒事佛求福”之举表示不赞同,因此特意把六经、四书等儒家经典赐予使者,以示其对儒学的推崇,对教化的重视。[6]其后在宣德四年(1429年),朝廷又曾赐予五经、四书、《性理》、《通鉴纲目》等书。到后来李成桂推翻高丽政权建立朝鲜李氏王朝后,其统治者更加重视作为统治工具的儒家思想,程朱理学被奉为“国是”,处于至高无上的地位。《天倪录》一书的作者任埅作为生活在这个时期的一个传统士子,儒家思想对他的影响自然深切,因此他的评点恪守儒家道德传统,宣扬封建教化,并未有过多的个性追求以及反叛思想,也就容易理解了。

而蒲松龄的《聊斋志异》成书于文化迂腐、思想僵化、逐渐走向衰落的清朝时期,蒲松龄本人的个人经历以及黑暗的社会现实使得他更具有反抗和斗争意识,情感激烈,敢于对社会现实作出批判。蒲松龄饱受生活困苦和科举失意;长期困于场屋,大半生在缙绅人家坐馆,以读书、教书作为生活的主要内容。自19岁初应童子试便以县、府、道三试第一进学后,屡应乡试不中,年近古稀才援例取得个岁贡生的科名。所以他对科举弊端的感受异常强烈,加之当时社会贪污贿赂、吏治腐败等官场现象常见,因此《聊斋志异》里的许多评点不遗余力地对社会冷嘲热讽,嬉笑怒骂皆成文章。

(二)从文学传统来看,二书所处的文学发展阶段存在差异

中国小说在明清时期已达顶峰,明代小说的四大奇书、三言二拍,皆为影响深远的经典佳作,而《聊斋志异》则是继唐传奇之后文言小说发展的巅峰之作。而反观韩国小说此时正处于朝鲜李朝时期,在中国小说及其他文学传入的影响之下,它的汉文小说才有了一定的发展,如《剪灯新话》的东传直接影响了韩国传奇体小说《金鳌新话》的产生,而《太平广记》的刊行又刺激了笔记体小说集的出现,[7]传奇体这种文学体裁形式才正式进入韩国文学史的视野。另外,韩国古代小说具有浓重的拟史倾向,“一为韩国古代史传的影响所致,二为中国古代史传传统以及受其影响的中国古代小说的影响所致”。[8]小说《天倪录》中的“评曰”对故事可信度的重视,明显可以追溯到史传文学,代表就是司马迁《史记》中的“太史公曰”手法。根据现有的一些资料记载,任埅确实对《史记》推崇备至,并把它当成了学习散文的模板。

比较中韩两国同时期的小说,可以明显看出各自所处的不同发展水平阶段。与中国的小说繁盛相比,及至壬辰之乱之前,韩国小说还处在初始阶段。《天倪录》中的“评曰”对故事可信度的重视,其实质就是小说创作中常涉及到的虚实问题,这样的问题在唐传奇中就曾经大量出现,作者“有意为之”讲述了一个优美的故事,结尾处却还不忘向读者反复交代这是真实发生的事情。但是经过明清时期的理论探讨,这一问题不再是中国小说创作中很大的困惑。《天倪录》由于受小说发展客观水平的制约,不仅艺术风格还未达到纯熟的境界,其点评也更多地停留在故事的真实性这一层面,未作深层次的探寻。而《聊斋志异》处于中国文言小说艺术发展的成熟阶段,故事的内容不再停留于简单的野史趣谈记录,文本中的评点也是形式多样,而且其评点还进一步探究更深层次的道德伦理思想,敢于批判现实。可以说,“异史氏曰”的形式虽源自史传文学,却是对这种史评形式的突破与发展。

通过对《聊斋志异》和《天倪录》自我评点的比较可以看到,它们之间有共同点,这些共同点在很大程度上正是自我评点这一形式基本特征的体现。而对两者的差异性及其原因的分析,我们可以从一个小的侧面看到中韩小说不同步的发展道路,以及两国社会文化之间的差异。因此本文希望通过这样的个案比较,来引起更多研究者对这一问题的关注。

注释:

①本文所引《天倪录》之文本,全部源自宝库社1994年影印日本天理大所藏本。

[1] 谭帆.中国小说评点研究[M].上海:华东师范大学出版社,2001.45,82.

[2] 董玉洪.中国文言小说评点研究[D].上海:华东师范大学,2006.42.

[3] 李厚基.人鬼狐妖的艺术世界[M].天津:天津人民出版社,1982.121.

[4] 张学忠.写议相辅主客互托——论《聊斋志异》的“异史氏曰”[J].蒲松龄研究,1982,(2):184-201.

[5] 李梦生.浅谈《聊斋志异》中“异史氏日”[J].江淮论坛,1985,(2):85-87.

[6] 《明史》卷三百二十·列传第二百八·外国一·朝鲜[Z].北京:中华书局,1974.8279-8280.

[7] 汪燕岗.韩国汉文小说研究[M].上海:上海古籍出版社,2010.40.

[8] 金宽雄,金晶银.韩国古代汉文小说史略[M].北京:北京大学出版社,2011.46.