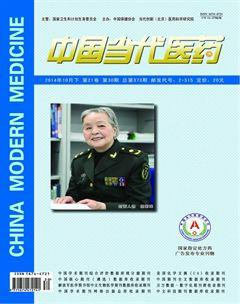

梅风菊韵“:一代名师”的大医情怀——访解放军第三〇二医院专家组组长陈菊梅教授

文图/《中国当代医药》记者 刘志学 特约记者 洪建国

梅风菊韵“:一代名师”的大医情怀

——访解放军第三〇二医院专家组组长陈菊梅教授

文图/《中国当代医药》记者 刘志学 特约记者 洪建国

她是发现中药五味子降酶作用的第一人,先后领衔研制十余种肝病治疗新药;她献身传染病防治事业65年,准确诊治近60种感染性疾病患者数十万人;她独创的中西医结合诊疗技术和方法进入传染病诊治规范,并创造了慢性重型病毒性肝炎死亡率由85%以上降至38%的奇迹;她被1500多名国内外知名肝病专家联名推荐授予“特别贡献奖”,以表彰她半个多世纪以来在重肝临床第一线作出的突出贡献。2000年她被评为解放军总后勤部“一代名师”,是享誉国内外的传染病专家。她如今已年近90岁高龄,仍坚守在传染病防治一线……

陈菊梅,是一个美丽的名字,但这个名字却与可怕的传染病联成了一条漫长的人生之路;在国内外传染病领域,她用超出一个甲子的65年光阴,绽放着济世救人的美丽风景。今年89岁的总后勤部“一代名师”、解放军第三〇二医院专家组组长、我国著名传染病专家陈菊梅教授,至今仍坚守在传染病防治的工作岗位上。熟悉她的人都知道,她曾经说过一句十分令人感动的话:“为摘掉我国 ‘乙肝大国’的帽子,我宁愿摘掉自己身上的全部器官!”

就是秉持这种献身于传染病防治事业的人生境界,陈菊梅老人在23000多个执业济世的日子里,挽救了一个又一个传染病患者的生命,完成了一次又一次疫情处置任务,扶持了一位又一位传染病学专家,创造了我国传染病防治史上一个又一个奇迹……

为了患者,连命都敢豁出来

1958年,在前苏联列宁格勒医学院攻读传染病博士的陈菊梅学成回国,随后,她来到刚刚成立不久的解放军第三〇二医院,从此溶入到“病毒”包围着的“传染世界”中,尽心竭力地献身于我国的传染病防治事业。

谈到陈菊梅教授,三〇二医院政委邢振湖这样评价她说:“只要能为患者解除痛苦,陈教授连命都敢豁出来。”这句话并非无端的褒扬,而是邢政湖政委对陈菊梅教授的治学精神精准而又质朴的凝练。因为在过往的职业生涯中,陈菊梅老人为了工作“不要命”的事情,俯拾即是。

40多年前的1969年,陕北黄龙县农村和大多数当时的中国农村一样,医疗条件十分艰苦。那一年,陈菊梅教授随医疗队到达该地农村,一面接受“再教育”、一面巡诊。在为当地老乡实施手术时,医疗组决定采用“硬膜外麻醉法”,但那时的黄龙县连个像样的麻醉医生都找不到。为了确保手术安全,医疗队决定先在队员中挑选一个人,进行麻醉实验。

“我先来吧,你们都还年轻!”陈菊梅教授打断了多位要求以身试验的同伴儿的话,“捷足先登”了。在试验开始时,她一遍一遍地鼓励试验操作者说:“你不用怕,更不用担心。我们都是医生,能保证安全的。”然而,操作者因第一次实施这样的试验,心里一紧张,穿透了陈菊梅教授的“硬膜”。药物的巨大反应,使陈菊梅教授剧烈呕吐不止,随后昏睡了两天才苏醒过来,但她睁开眼睛没顾上休息,就和医疗队的同仁们开始探讨硬膜外麻醉的得失经验,经过详细分析,终于将这一麻醉方法安全地应用于手术之中,解除了当地群众的诸多疾苦。

那次巡诊结束返京后不久,陈菊梅教授又患上了扁桃腺炎,高烧刚退下来,医院接诊了一名乙脑患儿。陈菊梅教授立即参与抢救,却不幸感染了乙型链球菌,全身浮肿得不像样子。身上的浮肿还没消尽,陈菊梅教授又因连日劳累,患上了肾小球肾炎——这下陈菊梅不得不重视起自己的健康问题来。然而,当时她正处于攻克“乙肝病人转氨酶居高不下”这一临床难题的关键时刻,身体却陷入了数病上身的“多事之秋”。身为医生的陈菊梅教授十分清楚:如果不去除可能引发炎症的病灶,她患上的这些疾病就有可能反复发作、尤其是肾炎。然而,扁桃体炎好办,摘掉扁桃体就能够痊愈,但“肾炎是一种十分麻烦的疾病,不能劳累,一累病情就会反复。我必须彻底遏制病情,才能保证科研课题的继续进行。”

于是,陈菊梅教授先是切去了阑尾,几个月后病情又出现了反复,一检查,病灶在牙上。于是,当年才47岁的陈菊梅不顾家人反对,硬是分三次把满口牙齿一颗不剩地拔光了!老伴儿心疼地劝阻她时,陈菊梅教授却说:“如果能摘掉我国‘肝炎大国’的帽子,即使摘掉我身上的全部器官也值得!”这就是不折不扣地在 “玩儿命”了——为了医学科研,为了造福患者!

凭着对自己的这股“狠劲儿”,经过8年的艰苦探索,陈菊梅教授成为了我国首先发现并应用五味子成功降酶的第一人;同时,她也带领协作组创造了慢性重型病毒性肝炎死亡率由85%以上降至38%的医学奇迹。后来,陈菊梅又提出用乙肝抗病毒疗法治疗慢重肝、肝衰竭病人等方法,使患者的生存率提高了20%;她主导引进人工肝技术,使肝衰竭患者的死亡率降低了20%……

这些成就,无可争议地让陈菊梅教授站在了国内传染病、肝病防治领域的最高峰!

业精于细,每一位患者都在她心里

在当今社会,医患关系很难维系,但这种情况,在陈菊梅教授那里却不是问题。

与人握手,这是一个在日常生活中最为常见的交际礼仪;但与患有各种传染病的患者握手,相信有不少人还是有所顾忌的。然而,正是这样一个最为常见的动作,让陈菊梅教授的个人魅力得到了最直观的展现——每一位传染病患者来就诊时,都会看到陈菊梅教授如沐春阳般和蔼的笑容,都会被她握住手说:“您好,请坐。”一句温馨的问候,一次简单的握手,能够迅速消除患者的不安,能够迅速温暖远到京城的患者的身心,甚至让他们热泪横流……

不知从何时开始,陈菊梅教授在诊室里养成了一种雷打不动的习惯:每天的门诊工作开始时,患者一进诊室,她都会先习惯性地看看无关人员离开了没有,门关好了没有,窗帘拉严了没有——她从一个个细节呵护着患者的隐私。这些执业细节,实际上是最能体现医生的人文关怀境界的。

在为患者检查的过程中,如果是数九寒天,陈菊梅教授还会先将听诊器等金属器械用手捂热,再轻放到患者的身体上;开处方时,陈菊梅教授会无一遗漏把自己的电话号码写在病历本上,而且在开具处方时还会告诉患者,她为什么会开这些药,应该怎么服用,什么时候再来医院复查病情。她身边的学生和同事都很佩服陈教授的一项“本事”——很多患者仅仅来院就诊过一次,在召开业务研讨会时,她却能把很多患者的姓名、年龄,甚至详细住址,以及主要病情、救治措施,什么时候确诊的、什么时候调整的治疗方案等等的相关甚至是“无关”的信息,说得清清楚楚、十分准确。

“在长达65年的行医生涯中,她准确诊断并成功救治了数十万名近60种感染性疾病患者,却无一例漏诊误诊,无一例投诉。”这是熟悉陈菊梅教授的人对她的评价。

“君子尊德性而道问学,致广大而尽精微,极高明而道中庸。”这是《中庸》第二十七章“修身”中的一句话。任何人都不会无缘无故地成功。早年留学国外,让陈菊梅教授完成了“尊德性”、“道问学”的过程,在她日后的行医生涯中,“尽精微”而“致广大”——点滴小事的职业修养,积淀成了她治学过程中“广大”的累累硕果,最终,构成了她和患者之间“中庸”而又和睦的医患关系,这是必然的外在结果——任何医患关系紧张的 “魔咒”,都会在这种严谨认真、和蔼亲切的职业精神中,化解为无形!

尽管如此,陈菊梅教授却经常这样提醒身边的医务人员:“作为医生,首先想到的是病人的安危,只要有一线希望,就要做百倍的努力。有一些危重病人,病情发展、变化速度很快,必须严密观察,当机立断,果断处置。怕担风险,当断不断,就有可能耽误时机;所以,我们既然干了医生这一行,就必须经常想着患者,想着患者的病情。”这或许就是她之所以行医历程超过一个甲子,于几十万就诊量之间,没有出现过一例漏诊误诊的 “秘诀”所在吧。

非常时期,拄着木棍站成战士的身姿

2000年夏天,一起发生于我国某地的“群体中毒”事故,引起了党和国家领导人的高度关注——某校学生集体出现腹泻,短短几天,病情迅速蔓延,先后有六七百人住院。在当时,对于这起“群体中毒”事故的病因,当地专家给出了诸多“定论”,但病情仍在蔓延,患病人数仍在继续上升。当年已75岁的陈菊梅教授临危受命,奔赴疫区探查病因——找不到确切的病因,治疗就是无的放矢。到了疫区后,陈菊梅教授昼夜不休地开始了严谨科学的探查和分析,随后力排众议,断定为病毒感染!这立即引起了轩然大波——质疑和压力迅速压过来,所有人的目光都注视着她——必须得有说服众人的确切证据。

在此情况下,陈菊梅教授立即从三〇二医院抽调实验室专家赶过来采集血清标本、进行病毒分类检测。他们经过3天3夜的连续奋战,最终给出了支持陈菊梅教授的判断的证据——这些学生是被肠道埃柯病毒感染的!病因彻底查清了,得到对症治疗的学生,也在最短的时间内全部康复出院了……

在2003年抗击“非典”的攻坚战役中,陈菊梅教授不顾危险,以其渊博的学识和一名老医务工作者的高度责任心,一口气创下了五个“第一”:她在北京地区第一次主持了对“非典”患者的专家会诊;在很多人对“非典”疫情茫然无助时,她第一个在媒体上宣传 “非典”防治知识;她还是“非典”期间第一个接受中央媒体访谈的医学专家;她利用现代传播渠道,又成为第一批在军队远程会诊中心讲授预防“非典”感染的专家;在诊治患者的同时,她连续奋战4昼夜、分秒必争地主编了全军第一本《非典型肺炎防治手册》,并在专业期刊开辟了第一个“非典”专栏解析疫情——在“非典”凶猛,人心惶惶的那几个月里,陈菊梅教授创下的这“五个第一”,对稳定当时的民心起到了至关重要的作用……

“非典”疫情被控制住后,陈菊梅教授带领专家组成员深入总结了我国在传染病疫情大面积突发时的“防控短板”,最终形成了一份《关于优化突发疫情防治力量战斗编成》的报告。在这份报告中,他们梳理了近年来几次扑灭疫情的经验教训,提出了加强我国传染病专科医院建设的建议。此后,三〇二医院相继抽调众多精英,组建了全军唯一野战传染病医院,后重组为全军唯一野战传染病医疗所,不但成立了全军传染病防治技术临床培训基地,还发展成为全国最大、综合实力最强、收治病人最多的三级甲等传染病医院。“非典”之后,三〇二医院在汶川、海地、玉树抗震救灾、防控“甲流”等多样化军事卫勤保障任务中,发挥出了十分重要的作用。

“如果没有陈菊梅,就不可能有今天的三〇二医院。”这是历任院领导的共识。

四川汶川突发特大地震那年,陈菊梅教授已是83岁高龄的老人了。然而,当人们看见她的身影出现在震灾现场,不顾余震的威胁,拄着木棍,顶着酷暑高温,行走在北川、什邡、绵竹等重灾区的废墟上查看灾后伤情、疫情,指导防治工作时,她却无所畏惧地擦着汗水说:“别看我83岁了,但我仍是一名战士!我和你们一样,都是来战斗的。”在地震灾区的日日夜夜里,她不像一个年迈的老人,真的像一位冲锋陷阵的战士那样,昼夜奔忙,悉心地对灾区的水源卫生监督、环境卫生监测、卫生防疫机制和环境消毒等作了全面评估,在采集了大量的一手资料后,陈菊梅教授以其渊博的学识,对震灾过后可能发生的疫病进行科学预测和客观分析,提出了“完善监测体系、突出防疫重点、实施科学防疫”三项重要的防控建议,并在最短的时间内主持编写了《地震灾后传染病防治手册》《地震灾区医院院内感染预防指南》等科普书籍并迅速下发,为指导灾区疫病防治,为打破“大灾过后必有大疫”的“铁律”,发挥了极其重要的作用。

更让人感动的是,在整个救灾过程中,陈菊梅居然没有戴口罩。中央电视台等新闻媒体把这个细节报道出去后,陈菊梅不戴口罩的形象以及她所说的 “这是灾区,又不是疫区,即使像北川县城这样灾情特别严重的地方,经过防疫人员的努力,也已经是非常安全的”之类的话,迅速化解了外界关于“灾区已发生瘟疫和传染病”的谣言,再一次以一名传染病学者的言行,安抚了民心,稳定了军心。

在逝去的岁月里,对陈菊梅教授而言,类似这样的事情已是“家常便饭”。65年来,她先后数十次参与国家和军队重大紧急任务,并为部队和社会铸就了一道道坚实的防疫“盾牌”!

陈菊梅教授作为当之无愧的传染病学泰斗,目光一直盯着未来:“传染病学后继无人怎么行呢?”在她的倡导下,三〇二医院设立了“菊梅人才基金”等,对后学精英进行重点培养。担任三〇二医院专家组组长30年来,陈菊梅教授带教出包括“全军科技领军人才培养对象”、“全军学科拔尖人才培养对象”、“院士后备人选”、总后“科技银星”等在内的传染病防治骨干近千名;她负责把关定向的科研课题中有近百项获得国家、军队重大科技成果奖……

人如其名。这句话在陈菊梅的身上得到了最好的诠释和印证!“人如菊淡,品如梅清”。正是这种“菊梅品格”,成就了她的事业,却大半生淡泊名利——某药物研究所与某药厂根据陈菊梅的研究成果,生产出了一种新的降酶药物,获得了国际金奖,她作为首研者却没得到任何回报,对此,她淡然处之。听到要拍她的电视专题片,她说:“我只做了些应该做的工作,不值得宣扬。”听说院里要为她写传记,她更不同意。国外某些编辑部想将她列入世界名人录,她一一回函拒绝。三〇二医院党委准备以4位老专家的名字为新病区4个“绿色园林”命名时,她婉拒说:“我是医生,为传染病患者服务,是应该做的,这事儿就没必要了……”

记者注意到,在陈菊梅教授办公室的窗台上,放着两盆花卉——文竹和兰草。这两种花卉再加上她名字里面的“菊梅”二字,这正好构成了梅兰竹菊“花中四君子”;但花草无言,却悄然见证着一代名师的医者情怀……