余秋雨:中国文化要学会赞扬和宽容

稿河西

2012年底,洋洋十八卷《余秋雨书系》出版,囊括了迄今为止余秋雨所写的全部重要作品,其中包括两部新作,《何谓文化》和《中国文脉》。一些读者觉得,这是不是意味着宣称“封笔”的余秋雨重新出山了?

对“封笔”之说,在余秋雨本人看来实在是莫名其妙。

“我没有打算过‘封笔,”余秋雨对《瞭望东方周刊》说,“我再讲一下这件事情,我当时是在接受其他媒体的采访时表示过,‘如果我们国家的盗版,得不到控制的话,我们的作家就都不能再写下去了。结果给记者写成了我要封笔。大家都知道,我是在反盗版的意义上谈这个问题的。”

曾几何时,余秋雨引发过很大的争议,“秋风秋雨愁煞人”,给人骂了那么久,他心里似乎总有那么点疙瘩:“我觉得中国文化要学会赞扬!不同的风格,不同的流派,当然会有不同的爱好者人群,这太正常不过了。你可以喜欢这类,也可以喜欢那类,但是不喜欢就要骂,我不赞成。”

在《何谓文化》一书中,他特别提到了已故复旦大学中文系教授章培恒先生。章先生去世之前,曾为余秋雨辩白:余秋雨没有抄袭他的《洪升年谱》。

“我和章先生并不相识,”余秋雨对本刊记者说,“我一直有一个愿望:托别人介绍一下,之后请他出来吃个饭。在吃饭的时候,我拿起酒杯,向他深深地三鞠躬以表示我对他的感谢之情。但这个愿望还没有实现,章培恒教授就去世了。”

毫无疑问,“余秋雨”不仅是作家富豪榜的常客,还成为了一种奇特的文化现象。数年前,上海的“余秋雨大师工作室”挂牌成立;2012年10月,“秋雨书院”又在北京举行了揭牌仪式,当然,其间舆论既有支持鼓励,也有批评嘲笑。

或许因为这些年来遭遇的这么多情况,“多一些宽容,少一些苛责”,是余秋雨现在特别渴望的公众舆论氛围。

几位巨匠回答了“何谓文化”

《瞭望东方周刊》:你的这本书名叫《何谓文化》,会不会觉得这个名字比较大?

余秋雨:我在创作这本书的时候,顺序是倒过来的:先有文稿,后有书名。

创作契机是因为我以前在海外讲课的时候,经常会被人家问起:“何谓文化?”越是到现在,这样的问题就越明显,大家很希望有一个文化人来讲讲:到底什么是文化。

在台湾,每年都要评选出一位五星级市长,当选的市长会邀请我去作一次演讲,讲讲什么是文化。我也很努力地想过这个问题,觉得最好的答案,就是一群已经离开我们的文化巨匠,他们用生命对这个问题作了最好的回答。所以我在这本书里面,提到了五位巨匠。

一位是大家熟悉的谢晋导演。谢晋有四个孩子,其中三个都是弱智,在这三个孩子里有一个儿子,每天都在透过门孔向外看,等待着爸爸回家。由于每天都趴在门孔上,眉毛都磨光了,就是为了等谢晋回来。我听后觉得很感动,后来我说:“谢导,其实这个门孔、这扇门就是文化。即使门在关闭的时候,也会从门孔透出一丝亮光;透过门孔,让大家看到世间的风光、人性的风光。而你呢,就像你的儿子一样,不离不弃地守着这一点亮光。”

谢导听了我的话也很激动。大家想想,谢晋导演的一生拍摄了那么多精彩的电影,而当他每天晚上回家的时候,还要面对这样一个家庭。我们看到的是这样一个高大而疲惫的背影。我曾在书中写道:我们经常会流泪,但是这个流泪不是基于同情,是出于仰望,这才是真正的、了不起的文化人。他把一个精神混乱的漩涡变成了一个人道主义的圣殿。这就是谢晋导演。

他去世的时候,我为他撰写了碑文,这篇碑文也被收录在了《何谓文化》里。就我来说,谢晋导演的一生是一个极度富有责任感的、充满着古典主义的一生,他是用生命来填充“文化”二字的。

第二位是巴金。提到巴金我们就更熟了,他活到了100多岁。巴金为人朴实,他不是闯将,也不是会高声呐喊的人,他用温和的眼光,坚持着社会主义的原则。在五四运动以后,他坚持人道主义、坚持自由。而在1976年以后,他做了两件事,一件是批判一些“棍子”,包括姚文元、张春桥这些人;另一件是在他生命最后的时刻,呼唤大家 “说真话”。巴金有一部书就叫《说真话》,他呼吁自由、呼吁人道。他先撤“棍子”,然后呼吁大家“说真话”。

在五四爱国运动之后,像巴金这样的人和事就构成了文化,并给我们留下了最珍贵的文化遗产。

第三位是黄佐临,可能现在的年轻人都不太知道。他是萧伯纳的学生。萧伯纳我们都知道,是欧洲的文化大师。黄佐临先生在抗日战争爆发后,就是1937年7月10日,抗日战争爆发后三天就从英国回来。在临走之前,黄佐临先生曾去找过萧伯纳,萧伯纳以为,黄佐临先生是因为自己的国家发生了战争,想留在英国而去找他的,但是黄佐临却是为了回国,并且在临别的时候说:“我们中国人遇到这种国破家亡的事情,一定要回去。”这叫“赴国难”。

回国后,他居然在“孤岛时期”的上海创造了中国戏剧的黄金时代。我们所喜欢的老演员都是他带出来的。这让我们感觉在战争时期,文化人也可以表现出尊严。我觉得黄佐临很了不起,所以我书里写道:“最好的艺术的背景应该是黑色,而不是金色。”他就是在黑色的环境下,依然创作出那么好的艺术来。

1949年后,黄佐临先生提出了“三大戏剧体系观”的主张,并在此基础上又提出了“写意戏剧体系观”的主张。这是轰动世界戏剧界的成果,这一点也证明了,就算在非常困难的时期,文化也有声音,也有作为。这就是我从黄佐临先生那得到的回答。

我想大家已经可以明白我的意思了。我想通过一些已经离我们远去的人来说明“何谓文化”。这些巨匠用他的生命诠释了文化。这样的回答比起学术回答会不会更容易理解一点?

周总理和章先生

《瞭望东方周刊》:书里还有有关周恩来总理的篇幅,作为一本诠释文化的书,你为什么会选择这位政治人物?

余秋雨:我讲到了周恩来总理,讲述了他是怎么在“文革”当中,在文化最混乱的时候,排除万难启动了文化重建工程的事情。我们都知道,十年的“文革”破坏了很多文物,但是为什么兵马俑、河姆渡文化遗址这些对我们有着崇高意义的文物遗址都是在“文革”中被发现的?这都要归功于周恩来总理,是他启动了文化重建工程。我虽然没有见过周恩来总理,但因为他对文化的巨大贡献,我也将他加入了《何谓文化》里,他是书中唯一一个不是文化人的政治人物。endprint

我还写到了一个我不认识的文化人,这个人叫章培恒,是复旦大学历史文化研究所的所长,被日本的学者称为“继钱鍾书先生后,最重要的文史百科全书”。

我这个人,没有任何职位,有名无权,老在报纸上被人骂来骂去的。在我挨骂的时候,中国文化人都是看热闹的多,但每次总有一个人站出来讲话,这人就是我并不认识的章培恒教授。他当时病得很重,还为我说了那么多话,我很想感谢他。

我一直有一个愿望:托别人介绍一下,之后请他出来吃个饭。在吃饭的时候,我拿起酒杯,向他深深地三鞠躬以表示我对他的感谢之情。但这个愿望还没有实现,章培恒教授就去世了。所以关于他的章节就叫《欠君三拜》。因为我欠章培恒教授三鞠躬。

我想起很多很多年前,“文革”刚结束的时候,我和他一起得过一个很重要的奖项,奖杯的底座是一只陶制的骆驼。虽然不值钱,但是有个象征:你们都是从文化沙漠里走出来的人。当时发奖的时候,有20个人获奖,但是有10个人已经去世了,所以是家属来领奖的,当时走在最后的就是章培恒这头骆驼和我这头骆驼。

尽管我没有和他讲过话,但是我认为,这头骆驼在倒下前,将最后的热情转达给了另外一头骆驼。我觉得这也是文化的一种:即使有多么不好的环境,他也会发现自己的同类,而且把最后的热量,交付给他。尽管他们之间根本不认识。

解套还是靠自己

《瞭望东方周刊》:中国历史上创造了伟大的文化,也有自身的弊病,但恐怕都不如政治、制度的作用大。你怎么看这个问题?

余秋雨:这是不可比的两个内容,不要简单地比大小。政治和文化,在严格意义上讲是不可比的。大家想一想,我们可以忘记很多皇帝的名字,但谁忘得了屈原、李白、杜甫、白居易、苏东坡……他们深深地融入到了每一个中国人的血液里面。

中国文化就是中国人的集体人格,鲁迅先生称之为“国民性”,其实这个比政治更重要。政治千变万化,而中国人的集体人格不太容易改变。你看我们经过多少政治制度的变化,特别是鸦片战争以后,变化就更大了,但中国的文化变化却不是很大,所以在这个意义上,我们不能简单地说政治重要,文化不重要,不是这样的。

《瞭望东方周刊》:文化的定义比较宽泛,有宽的定义,也有窄的定义,从宽的定义看,几乎是无法讨论的,因为无所不包,从窄的定义看,资源又基本被权力掌控……所以大家都在骂来骂去。这个套靠民间的力量如何解开?

余秋雨:我在书里专门讲到了这个问题。什么叫文化?文化是人类精神产品和物质产品的总和。

我举一个例子:改革开放30年来,跨国婚姻很多,但很多都离异了,离异的原因惊人的相同—文化差异。这就是我们人类生活的文化了。因为文化差异,可以和一起生活了很多年的外国人离婚。这个文化就是我们今天要研究的文化,由精神价值和生活方式两方面组成,这个真的和政府关系不是很大。

问题的最根本原因是我们的生活方式里面缺少精神价值的重建,精神价值其实是靠我们自己来建立的,靠每个人、每个群体。每一个报社、每一个网站自己都可以建立自己的精神价值和生活方式。所以我觉得解套还得靠我们自己,文化其实都在我们自己的身上,每个人都是文化人,你只要闪现出一个非常好的文化风范的话,周边都会受到你的影响。

为什么前面我会讲到谢晋、巴金、黄佐临、章培恒这些人,因为他们的文化风范让我们怀念不已。一个人有时候因为自己的文化可以影响学生、朋友、子女……可以影响很多人,所以这些不一定要靠上面的号召,我们自己一点点地传播,包括靠我们的媒体人。我很少看到有哪一个国家的文化是靠上面的号召而做起来的。

《瞭望东方周刊》:你怎么看待所谓“国民性”问题和中国文化的缺失?

余秋雨:这个是我在写《何谓文化》中遇到的最多的问题。我们在讲文化在精神价值和生活方式最后变成集体人格的时候,鲁迅称之为“国民性”,鲁迅所解剖的“国民性”是以弊病为主。其实歌德写《浮士德》的时候,他也在研究德国的国民性,也发现了德国国民性中的魔鬼。

从这个意义上来讲,中国国民性的问题比较多,但我们不能按照过去的写法,带着情绪,来骂自己的同胞。我走遍了世界各国,对其他国家的毛病也很清楚,我不忍心把全人类的毛病全拉到我们的祖先身上来。有的毛病是全人类的,并不是我们国家特有的。

我在这本书里讲了中国文化的几个毛病:第一个就是严重的缺少公共意识。因为古代的君子对两个“ting”负责,上对朝廷,下对家庭,忠孝两全,忠是朝廷,孝是家庭,但他们没想到,在家庭与朝廷之间有辽阔的公共空间。德国法兰克福学派一直致力于研究的“公共空间”(Public Space),这是一个非常重要的现代的命题,中国文化对此却一直缺少研究,这是一个非常糟糕的事情。

第二个是严重缺少实证意识。所以我们假货特别多、谣言特别多。假货、谣言在世界各国虽然都有,但不像在中国这样生生不息,无孔不入。

特别是谣言,中国文化无法提供辟谣的机制,一旦遭遇谣言,你无法找到一个可以申诉的机制,你越想澄清就越麻烦,就是像脸越抹越黑。国外在经过科学主义时代以后就不一样了,虽然也有谣言,但不像我们这里这么疯狂。

第三点是中国的文化缺少法制意识,我们国家的文化形象在世界上也是武侠,是江湖,江湖是远离法律的地方,武侠是远离法律的人群,我们的英雄观念是和法律对着来的,这和我们现在的秩序也有关系。

中国文化要学会赞扬

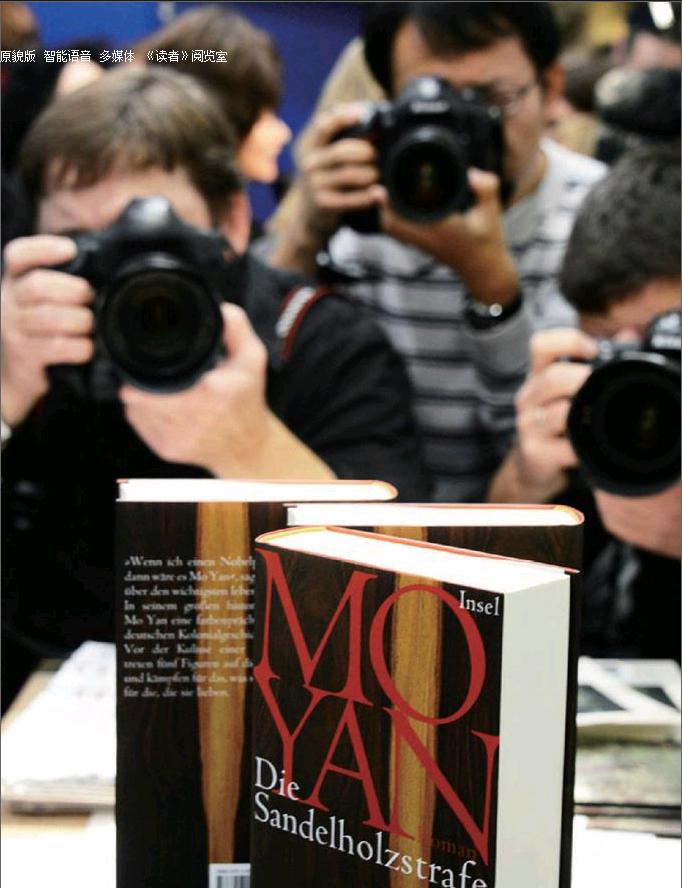

《瞭望东方周刊》:莫言去年获得诺贝尔文学奖,你觉得他的获奖能代表中国文化软实力的提高吗?

余秋雨:我个人觉得莫言先生得到诺贝尔奖真是一件可以庆祝的好事,因为在之前一段很长时间里,我们在文化上总有一种自卑的情绪,我们总会觉得我们的古代文化特别优秀,但现代文化,特别是当代文化好像有些问题,而且外国人好像也是这么看我们。其实我一直认为我们当代的文化其实是不错的。我提议在这段时间内,大家可以集中读一读当代文学当中一些优秀的作品,比如莫言先生、贾平凹先生、余华先生的作品……有很多。

中国文化要学会赞扬,学会欢呼,对自己不太喜欢的东西也不要骂。文学太丰富了,大家不要因为自己不喜欢就骂,不可能所有的作家作品你都会喜欢。文学艺术都带有极大的风格化,我们要学会接受不喜欢的东西的存在,对自己喜欢的东西学会赞扬。

我在《何谓文化》中就提到过,和台湾相比,就文化的人才、杰作来说,大陆肯定比台湾多;但现在文化的气氛、品行好像台湾更好一点。他们好在哪呢?就算政治斗争再激烈,报纸上的口水再严重,也不可能有人想到要去臭一臭余光中、白先勇这些作家,因为他们认为这些人是宝贝,是精神支柱,谁会蠢得去糟蹋自己心中的宝贝呢?这一点,我们大陆真要学会。

问题出在哪呢?我们不敢骂官,对作家、歌唱家、演员骂起来感到特别痛快,其实这些人才需要我们特别保护,他们有缺点我们应该原谅。你说贝多芬、海明威有多少毛病?如果他们生活在现在的中国,那肯定是活不下去的。但如果没有贝多芬、海明威,这是整个民族、整个时代的遗憾。

我们要借着外国人的目光对我们的当代文学增加几分尊敬,然后趁着这个机会再多读一点好书,在中国的媒体上学会赞扬,学会对文学艺术的高度宽容。因为任何一个高尚的民族都不可能糟蹋一个文学艺术方面的人才。对文学家也是这样,我们不要老居高临下地骂,不懂也不要去骂。政治是可以互相攻击的,文化艺术不是这样的,每个人都是一个有机的整体,你不了解,你不爱这个东西,是允许的。但是你要尊重他,因为他是艺术家。endprint