应用数学模型探讨同型半胱氨酸值对脑梗塞患者预警价值及其影响因素的相关性研究

王 雪 刘立峰 张春阳

(黑龙江省哈尔滨市道里区人民医院神经内科 150076)

本文为了评价同型半胱氨酸值对脑梗塞的判断价值及其影响因素的相关性进行探讨。现将测量结果及评价方法,一并报告如下。

1 资料来源

根据2012年6月14日—2012年12月3日入住哈尔滨市道里区人民医院神经内科患者,均经全面检查与头部CT检查证实确患脑梗塞患者180例,与按中华老年医学学会规定选择标准,筛选非患病组65例,做为研究对象。其中患脑梗塞男性116例,女性64例,最大年龄98岁,最小年龄30 岁,平均年龄64.8 ±11.0 岁,非患病组,男性26例,女性39例,最大年龄92岁,最小年龄45岁,平均年龄为63.4 ±13.4 岁。

2 检查项目及其结果分析

2.1统计学分析 我们采用R2.14.2软件进行数据分析,对于计数资料两独立样本间的比较,采用卡方检验;对于计量资料两独立样本间的比较,服从正太分布,采用t检验,否则采用Wilcoxon秩和检验;统计分析中P<0.05认为差异有统计学意义。

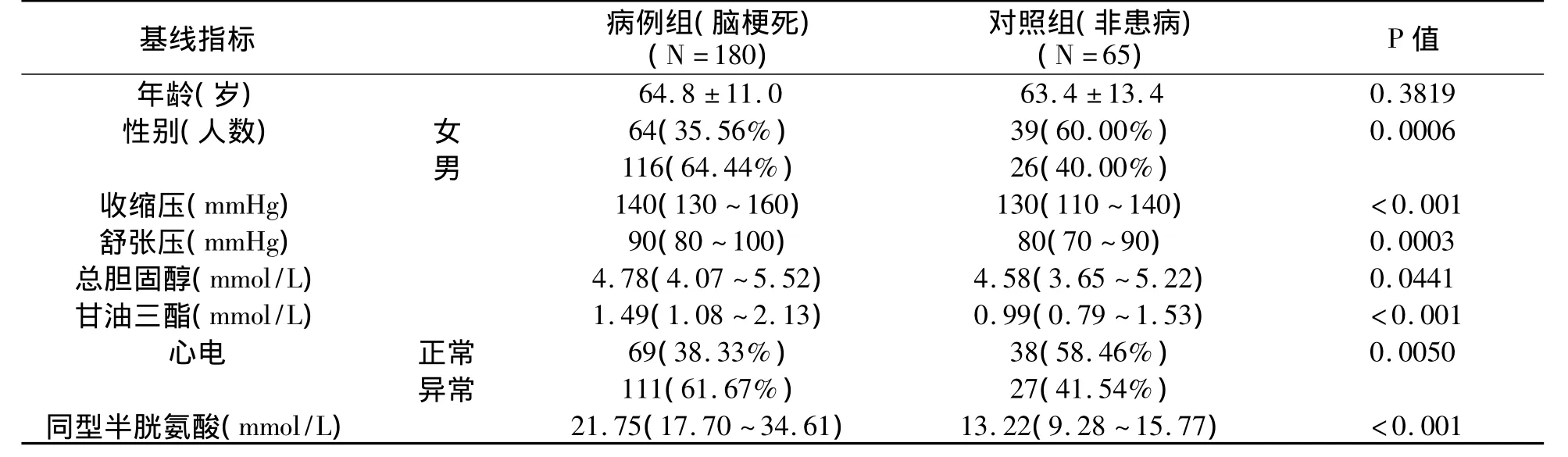

表1 脑梗塞与对照组的基本信息

从表1中可见患脑梗塞组与非患病组收缩压、舒张压、总胆固醇、甘油三酯、心电图改变均有显著性差异(p<0.05—0.001)。同型半胱氨酸患脑梗塞组与非患病组均有显著性差异p<0.001,证实同型半胱氨酸对判断脑梗塞有应用价值。患脑梗塞组同型半胱氨酸值为21.75,非患病组同型半胱氨酸值为13.22(p <0.001)。

2.2脑梗塞与同型半胱氨酸的相关分析,见表2。

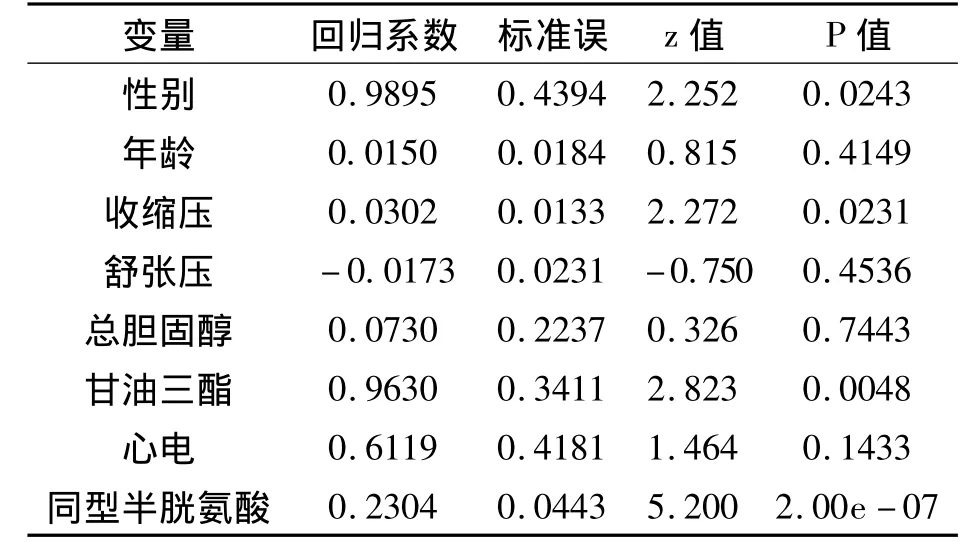

表2 逻辑回归分析结果

从表2中,可见在脑梗塞组病例中回归分析结果显示同型半胱氨酸值与甘油三酯有相关性差异,回归系数为 0.9630,标准误为 0.3411,Z 值为2.823,p 为0.0048(p <0.005)。而与其他各项指标比较无显著性差异(p>0.05)。经逻辑回归分析结果,可见同型半胱氨酸值与脑梗塞有明显差异,其回归系数为0.2304,标准0.044,Z 为5.200,p 为2.00e-7。

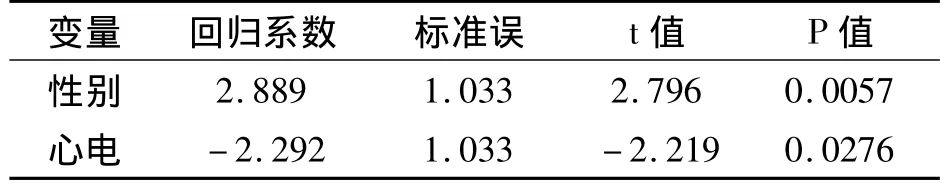

2.3对同型半胱氨酸影响因素进行分析,我们采用多元线性回归分析方法,其结果见表3。

表3 多元线性逐步回归分析结果

从表3中可见通过多元线性逐步回归分析同型半胱氨酸值与性别、心电的值有线性回归关系。

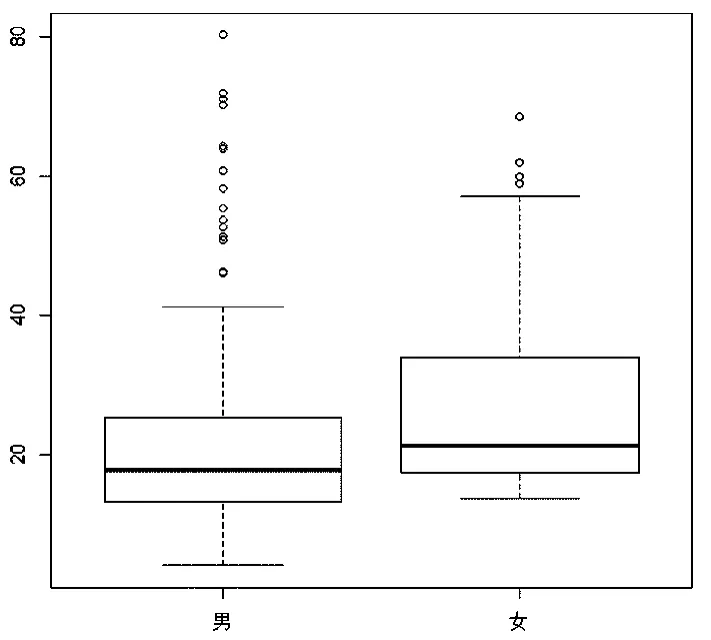

图1 同型半胱氨酸与性别的箱线图

2.4同型半胱氨酸与性别的相关分析,见图1从图1中可见,在男性和女性中,同型半胱氨酸有统计学差异。

3 讨论

腔隙性脑梗塞是1965年Fisher等首先提出,认为是由小动脉-微血管网引起灌流异常的同时,促发了动脉肌肉透明变性和硬化,小动脉的血栓形成或毛细血管破裂造成数小软化灶,之后形成小腔隙,故有小室腔组成的病理现象。特别是当人体加速氧化时,同型半胱氨酸损伤了人体的动脉,血液中的同型半胱氨酸浓度能使血中的胆固醇变成氧化低密度脂蛋白,严重创击动脉壁,这时巨噬细胞去吞噬氧化的物质,而使动脉壁变厚,使血小板聚集形成血栓,使通路狭窄,容易破坏血管或造成梗塞。

据文献报导,同型半胱氨酸值(H元素)高时中风的危险度提高82%,并且指出同型半胱氨酸值增加5单位,中风风险度就会增加60%,北京阜外医院等的“中国脑卒中多中心病例对照研究提示高H元素与中国脑中风率密切相关。其结果表明,脑卒中患者血浆H元素≥16umol/l较对照组明显增高,显著增加脑卒中发病危险(OR=1.87),其中脑血栓 OR 为1.72,腔隙性脑梗塞为1.89,脑出血为 1.94。

然而,经本文调查结果分析,同型半胱氨酸值在脑梗塞组与非患病组有显著性差异(P<0.001),说明H元素值增高对脑梗塞的早期预警是有意义的。另外,通过逐步线性回归分析,可见H元素与性别、收缩压、甘油三酯之间有显著差异(P<0.05),说明变量性别、收缩压、甘油三酯和H元素有统计意义,且回归系数为正数,可以认为四者为脑梗塞的危险因素。因此,在治疗脑梗塞的同时,应降低H元素值。不然,等同病治一半,脑中风的危险仍然存在。另外,经文献查阅对H元素有进一步认识:H元素是高活性的含硫氨基酸,是蛋氨酸代谢的中间产物。H元素有两种代谢途径:促甲基化途径和转硫途径。(1)促甲基化途径,H元素在依赖维生素B12的蛋氨酸合成酶(MS)催化下,由5-甲基四氢叶酸提供甲基,合成蛋氨酸,其中5-甲基四氢叶酸合成需依赖维生素B12的5-10-亚甲基四氢叶酸还原酶(MTHFR)参与。H元素亦可在甜菜碱同型半胱氨酸甲基转移酶作用下,由甜菜碱提供甲基生成蛋氨酸。(2)转硫途径,需要依赖VitB6的两种酶,胱硫醚β-合成酶(CβS)和γ-胱硫醚酶,生成半胱氨酸。血清H元素水平还受遗传、营养、年龄、性别、药物等多因素的影响,其中以遗传及营养因素为主。H元素代谢过程中关键酶MTHFR和CβS基因突变可导致酶活性下降,是致高H元素血症的重要原因。营养因素中,最重要的是FA、VitB12、VitB6相对缺乏。国外已将饮食中的FA、VitB12作为降低血H元素水平、减少动脉硬化疾病发生的一种手段,因此,通过营养干预与临床干预,选用VB2、VB6、VB12、叶酸、锌等治疗,可降低血清H元素水平对脑梗塞再次发生率的影响。这将为脑梗塞的预防和治疗开辟新的领域。