工科大学生就业隐患及其对策探析

——以扬州大学机械工程学院为例

张 平,徐 佳

(扬州大学 机械工程学院,江苏 扬州 225009)

随着我国高校大规模的扩招,高等教育由“精英模式”逐步转变为“大众模式”已是大势所趋,由此也直接导致劳动力市场的供求关系发生了变化,毕业生就业率逐年下滑.699万的毕业生大军,使得刚刚过去的2013年一度被贴上“史上最难就业季”的标签.我国高校工科招生人数占招生总数的比例在世界各国一直是最高的,约占35%-40%,比美国高4倍以上.①一定程度上,工科大学生的就业问题影响着整个高校毕业生的就业行情.目前,虽然工科大学生的就业形势相对平稳,但工科生就业主体意识不强、自身期望过高、就业层次质量偏低、创新创业后劲不足等问题日益暴露.因此,结合工科大学生的就业特征,探讨存在的隐患及可行的建议,对提高工科大学生的就业竞争力具有重要意义.笔者通过问卷调查、集中座谈、个别访谈、数据统计等形式,对扬州大学机械工程学院2010至1013届毕业生做了相关调研,以期形成有价值的对策建议.

1 工科大学生的就业隐患

工科的培养目标就是培养在相应的工程领域从事规划、施工、原材料的选择研究和管理等实际工作的高级工程技术人才.②长期以来,由于这类应用型、技术型的工科人才符合社会需要,其毕业就业率普遍高于其他专业.2006年,中国人事部发布的《2005年高校毕业生就业接收及2006年需求情况调查分析》显示,排名前10的专业中有7个是工科专业,排在前两位的仍然是机械设计与制造类和计算机科学与应用类专业.由此可见,工科专业的就业需求量较其他专业更大,就业形势更为理想.但与此同时,工科生就业主体意识不强等问题也逐渐显现.

1.1 就业主体意识不强

如上所述,一方面由于工科专业具有生产性特征,相对而言同一岗位招聘的就业人数更多;另一方面,工科专业就业的先天优势,促使用人单位会首先积极主动跟学校联系招聘毕业生.日积月累,工科毕业生就业主体意识缺乏,导致许多学生处于被动的“等待”地位,依赖于校园招聘会,而没有能力发现和挖掘应聘岗位,更没有勇气到用人单位去展示和推销自己.即使有部分学生能过通过网络查阅招聘信息,但辨别能力的缺失,往往使他们面对庞大的信息量时无所适从,不是盲目地跟风乱投简历,就是眼巴巴地看着简历石沉大海.还有一些学生甚至完全寄希望于学校师长的单方推荐或家长的“牵线搭桥”,缺乏开拓精神.只有小部分的毕业生会勇敢地走出校门,自行搜寻就业机会或者自主创业.

1.2 自身期望值过高

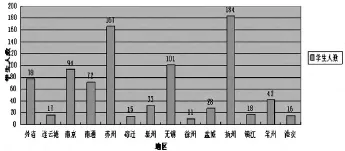

对机械学院历届毕业生的访谈显示,大多数毕业生想要从事与本专业相关的工作,但缺乏明确的就业目标和意向,不清楚什么样的岗位适合自己,不了解自身需要具备什么能力素质才能与职位相匹配.对大部分学生而言,就业期望标准只限于模糊而泛泛的“大城市、大企业”,“工资高一点,任务轻一点”,对于基层就业、自主创业、“西部计划”、大学生村官等就业选择路径的概念不甚了解,并且接受程度较低.以扬州大学机械工程学院为例,从实际工作派遣人数分析,2010至2012年该院毕业生企业派遣的单位地域流向表明:90.9%的毕业生初次就业在江苏省内,其中,扬州占23.3%、苏州占21.2%、无锡占12.8%、南京占11.9%、常州占5.3%.(见图1所示)可见,由于就业优势的存在,在大学毕业生普遍缺乏吃苦耐劳精神的今天,工科学院学生往往会在择业时无形地抬高就业“壁垒”,就业区域主要集中在苏南沿海地区城市,而苏北地区则相对偏少,常常出现“有业不就”、“结构性失业”的困境.

图1 2010-2012年机械工程学院学生就业区域分布图

1.3 就业层次质量偏低

近年来,被党政机关、科研院所和事业单位录取的工科院校毕业生比例有很大变化,呈明显下降趋势.此外,世界五百强、国有大中型企业接纳大学毕业生的数量依旧屈指可数,到部队和军工企业就业的毕业生数量也逐年下降,而三资企业、中小型民营私营企业的毕业生比例却持续居高不下.大量前往外企工作的学生有相当部分从事的是营销一类的工作,这种“学工”而不“务工”的趋势有进一步加大的趋势.③工科毕业生的就业层次和质量明显偏低.以扬州大学机械工程学院为例,2010-2012年该院毕业生企业派遣单位性质的流向表明,虽然进入世界五百强、国有大型企业和大型三资企业就业的人数逐年有所增加,但增长幅度不大,毕业生主要的去向依然是一般的中小型企业,工科学生整体的就业层次和质量明显偏低.(见图2所示)

图2 2010-2012年机械工程学院学生就业各类型企业分布图

1.4 创新创业后劲不足

传统意义上,工科院校常常被誉为工程师的摇篮.麦可思调查也指出,根据自主创业人数在各专业的所占份额,工科专业是自主创业成功率最高的.相对于文科生,工科生能够运用一定的技术手段将抽象的理论转化成实在的产品,并通过开拓市场、注入资金等一系列方式有形创业.然而,受到长期应试教育的影响,以及专业创业教育、职业生涯规划指导的缺位,导致很大一部分的工科大学生职业意识模糊、创业意识淡薄、创业能力疲乏.扬州大学机械工程学院2013届毕业生共计373名,最后成功创业的只有1例,仅仅占0.27%.

2 工科大学生就业隐患原因分析

2.1 客观环境、制度因素

从外部环境来看,工科大学生存在就业隐患是与国际环境、国家就业政策的调整、国企改革和劳动人事制度的变化等密不可分的.首先,全球经济一体化导致的经济波动,特别是2008年金融危机的辐射,导致许多企业大规模裁员,劳动力市场严重地供过于求,而首当其冲的正是就业主要面向工业生产企业的工科大学生群体.其次,最近十几年以来,随着我国市场经济的发展,国内产业结构从粗放型到集约型转变,大部分企业开始追求质量和效益,对毕业生数量的需求越来越少.再次,在政治体制改革的进程中,政府机关、事业单位乃至军队大幅度精简人员,且招聘选拔考试愈发严格、规范,工科学生在本身人文素质欠缺的情况下涉足这些单位的概率下降了.

2.2 主观素质、能力因素

从内部特征来看,凭借着一定的专业就业优势,工科学生对待就业存在懈怠、放松的态度,因而容易形成惰性,主体意识淡漠.同时,工科毕业生就业预期和用人单位实际需求的错位现象普遍存在.受到惯性思维的影响,一些大学生觉得读了大学就理所当然能找个好工作,因此在找工作时往往尤其强调工资待遇,重视地位、名利,独身子女的身份导致他们缺少吃苦耐劳的精神和奉献精神,不愿意到边远地区或基层单位去就业.当然,工科大学生具有勤奋务实、刻苦钻研,实事求是的科学态度,相对比较理性,但也更容易患得患失,敏感多疑,且通常会忽视社会责任感的培养,心理相容能力较差,在组织协调、交流沟通方面的的人格塑造较缓慢,从而影响了就业的主观能力.

3 解决工科大学生就业隐患的对策建议

3.1 强化学生就业主体意识

专业的就业优势仅仅是工科学生找工作的助推力,而不是通向职场的万能钥匙.工科院校可以通过邀请专家讲座,企业家、校友回校作报告,班会、个别交流等各种形式,向毕业生讲形势、摆政策、教方法,帮助学生端正“先就业后择业”的观念.着力帮助学生确立“就业是自己的事”“自己是就业的主人”的观念,提高学生就业的主体意识,激发学生就业的积极性、主动性,较好地解决“有业不就”的问题.

3.2 开展全程职业生涯规划

大学生的就业工作不单单是为毕业生找一份工作,而是一项系统工程.因此,工科院校应坚持把就业教育贯穿于整个大学四年的教育、教学过程之中,在充分考虑学生就业市场需求的基础上,修订人才培养方案,调整教学计划、教学内容,同时,在制度和经费的保障方面满足学生就业的刚性要求.在全校学生中开设职业生涯规划指导课程,帮助学生树立职业生涯规划意识,学习掌握基础方法.引导工科大学生积极参加社会实践活动,参与科技创新项目,建立专业实习、就业基地.

3.3 开拓就业信息资源渠道

坚持“巩固老客户,发展新朋友”为主要路径的市场开发理念,与相关单位座谈,倾听意见和建议,充分了解各专业的就业前景及市场需求情况,做到人才培养与市场需求的无缝对接.充分利用校友资源,广泛联系用人单位,努力拓宽毕业生的就业范围,提高就业率及就业质量.同时,应积极鼓励工科毕业生到中西部地区、偏远地区等基层部门参加工作,动员学生积极参加省公务员选调生、大学生村官、“西部计划”、“苏北计划”的选拔考核,引导毕业生从基层做起,从底层做起.着力打造包括QQ群、就业宣传专栏、个人手机微校园、微信等多媒体渠道,打造统一的毕业生就业指导多媒体平台.

3.4 促进创业创新示范引领

积极搭建学生的专业技能平台,提高学生的实践创新能力.一方面强化硬件环境建设,为学生的专业学习和技能训练创造良好的条件.另一方面强化软件环境建设,为学生的专业学习和技能训练创造良好氛围.通过组织各类科技竞赛,加强学生的实践技能训练.此外,应通过媒体加强对毕业生创业成功的典型的宣传报道,树立榜样效应,激发学生创业的热情.

注 释:

①Http://www.cas.ac.cn/html/Dir/2001/12/06/5259.htm.

②吴玲,王倩.工科大学生的就业心理指导[J].高教高职研究,2010(9 中旬刊):223.

③程艳旗,张幼铭,王富荣.近十年工科大学生就业流向探析[J]高等工程教育研究,2002(6):44.

〔1〕夏清华.创业管理[M].武汉大学出版社,2007.8-9.

〔2〕吴志功.论现代高等工程教育人才培养方向[J].中国高教研究,2007(7):13-14.

〔3〕郑雨兰,严鸣.大学生就业竞争力构成探讨[J].中国成人教育,2007(1):125-126.

〔4〕王岩.新时期创业精神的本质特征[J].南京航空航天大学学报(社会科学版),2008(1):5-7.

〔5〕眭依凡.培养创新型人才的呼唤:重构大学人才培养体系[J].中国高等教育,2008(19):14-18.

〔6〕冉昆玉.大学生就业期望内涵解析及实践应用[J].中国大学生就业,2009(15):74-75.

〔7〕谢志远,刘元禄,等.大学生创业创新精神培养的对策研究[J].高教探索,2011(1):144-146.

〔8〕刘少雪.哪些因素影响高校毕业生就业竞争力[N].中国教育报,2007-5.