分层管理在独立学院大学生心理教育中的应用

摘 要: 独立学院的大学生的心理问题有其特殊性。针对独立学院大学生心理特点运用分层管理理念对学生进行分层,以违纪问题、学习问题、家庭状况、情感问题和身体状况作为分层的标准,辅导员对学生进行分级评分,根据评分结果确定心理教育重点对象,并对其进行有针对性的心理教育,实现独立学院心理教育工作的最优化。

关键词: 独立学院 心理教育 分层管理

1.实施背景及研究现状

独立学院的大学生与普通院校大学生相比,学费昂贵,心理压力较大。2005年,教育部办公厅颁发的《关于进一步加强和改进大学生心理健康教育的意见》中指出:增强学生心理健康教育工作对于提高高等学校德育工作的针对性、实效性和主动性,具有重要作用。分层管理目前在医护管理方面有很多理论研究及应用,在教学领域也有相关的研究和探讨。

2.独立学院大学生心理特点

独立学院作为本科批次的二级学院,其生源的特殊性,使独立学院大学生的心理问题既有普通大学生的共性又有其特殊性。

2.1学习方面问题突出。

与本科一批、二批的学生相比独立学院学生学习基础较差,由于独立学院的办学环境与理想中的大学相比较差,学生容易产生低人一等的自卑心理。失落、遗憾和委屈等情绪一直伴随着学习和生活。具体表现在:学习纪律松懈,缺乏良好的学习习惯,自律意识和自我控制能力较差,上课迟到,课堂上睡觉,玩手机,课下迷恋游戏,考试作弊,易产生厌学、弃学的消极情绪。

2.2生活上缺乏自律,违纪现象严重。

部分学生自控力不足,不良行为习惯多,对学校的日常管理和行为规范存在抵触心理,面对吃喝玩乐和网络游戏等诱惑没有自我控制和约束能力,抽烟现象严重。部分学生本身还有一些上进的动力,由于看到其他同学散漫放纵,自己也跟着滑坡,导致集体挂科和违纪现象较多。

2.3不能处理好爱情与学业的关系。

有的学生谈恋爱是为了消遣寂寞,寻求刺激,把恋爱当做一种情感体验、精神享受,一旦坠入情网不能自拔,失恋后就易陷入痛苦、迷惘、消沉中,为情所困,没有精力投入到学习中。

3.根据学生现实表现中存在的主要心理问题对学生进行分层

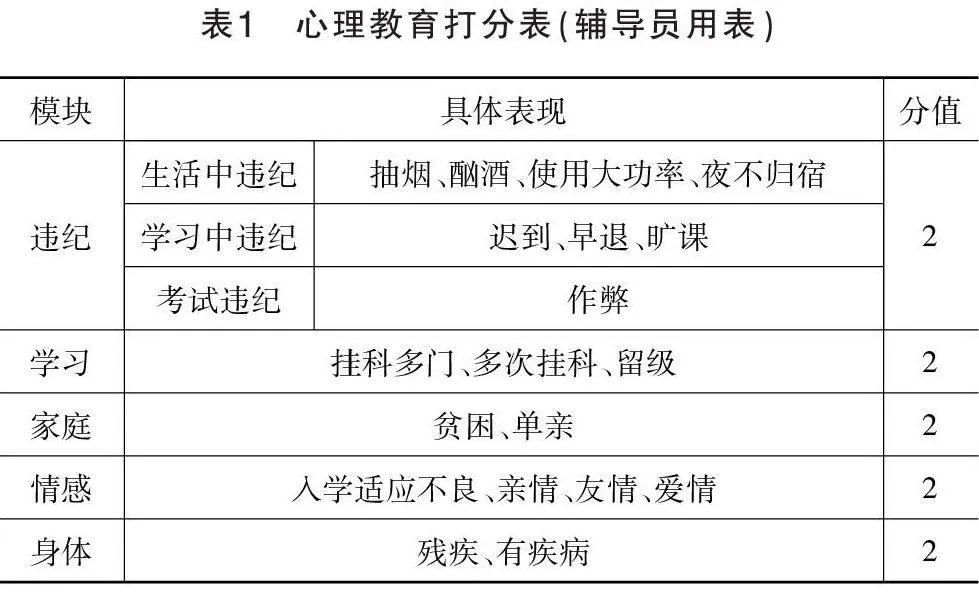

3.1根据学生具体行为表现结合对独立学院学生行为特点的分析制定心理教育打分表(辅导员用表)(表1)。

辅导员根据五个模块中学生具体的情况进行模糊评分,总分10分。每个模块分值为2,该模块在具体表现中有符合条件的,即扣除该模块的分值,若没有该模块的具体表现则不扣分,最终五个模块得分的和即为该生心理教育得分。

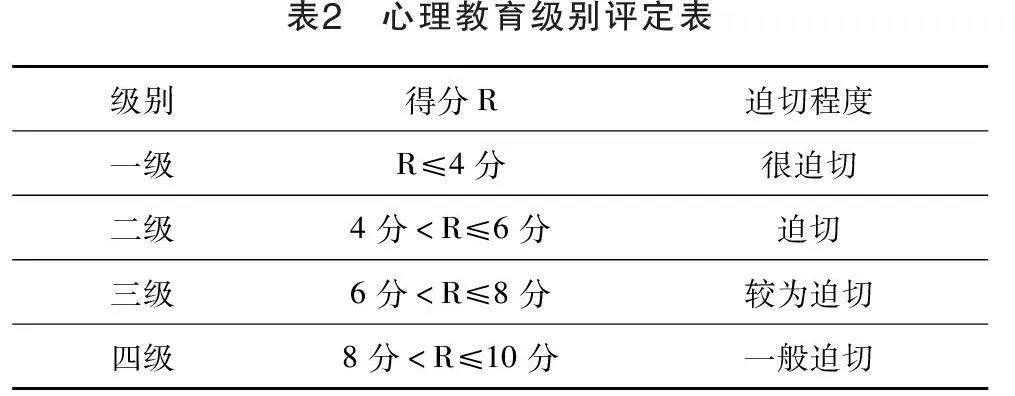

3.2根据得分确定教育等级(表2)。

得分越低说明该生身上存在的问题越多,心理负担重,需要做工作的程度越迫切,得分高则说明学生行为表现越好,也反映出其心理相对健康,需要辅导员做心理工作的程度相对不迫切。辅导员根据学生级别对学生进行优先教育。获得一级的学生属于特殊学生群体,占学生人数的少数,是辅导员主要关注的对象,也是工作的难点。二级和三级的学生比例较大,这类学生处于比较摇摆的状态,如果能及时教育就能帮助其改变现状。得分在四级的学生占学生总人数的一半左右,他们是学生中的中坚力量,是辅导员在工作中最后关注的对象。

4.实施心理教育的具体方案与要求

学生出现心理问题反映在其行为上,根据其行为特点和表现对学生产生此行为的深层次心理问题进行分析,并根据学生需要解决的心理问题的迫切程度,辅导员对学生进行有重点的教育。

4.1违纪学生的心理教育。

辅导员首先要加强与违纪学生的沟通。通过沟通,学生才能认识到辅导员的真诚,才会对老师产生信任感,才会接受老师的帮助。深入沟通了解学生的真实想法,并根据学生行为产生的影响帮助他们分析问题,找到问题的根源,改变自己的行为。

4.2学习困难学生的心理教育。

独立学院很多学生认为到学校来上学是出于父母对他们的要求,没有意识到好好学习是他们的责任,多数挂科严重的学生都不敢跟父母说自己的学习情况,怕影响自己在父母心目中“好学生”的形象。辅导员要想转变学生对自己学习的责任意识,就必须与家人保持沟通,要与家长“联手”督促学生,促使其转变观念,调整状态。

4.3贫困生及单亲家庭学生的心理教育。

贫困生自尊心强,内心敏感。对贫困大学生不仅要进行“物质扶贫”,还要进行“精神扶贫”。贫困大学生产生不良心理往往是由于存在不良认知而导致的,因此对贫困生“心理扶贫”首先要使贫困学生领悟到,是对贫困产生了不合理的信念和看法而引起了不良情绪,而不是贫困诱发事件的本身,只有改变了不合理信念,才能减轻或消除他们目前存在各种心理症状[1]。要从“活在别人的眼睛里”解放出来,真正了解自己,合理定位,重建自信。

给单亲家庭大学生适当的关心能使其更加积极乐观,但过分关心呵护会起到反作用,在教育的过程中要注意保护他们的自爱心和上进心。在实施心理教育的过程中尊重学生比关心学生更重要。把单亲家庭大学生作为独立的个体平等对待,而不是把他们当另类;通过发自内心的尊重,他们体验到应该如何待人,应该如何做人,感受到自身的价值,从而形成乐观的生活态度和真诚的品格[2]。

4.4情感问题的心理教育。

做学生的知心朋友,只有当学生将老师当成朋友的时候,他才会将自己的真实情感和内心体验倾诉出来,成为一个好的倾听者也是一个辅导员应该具备的良好品质。只有当辅导员了解了学生的真实想法后才能予以引导和疏导。辅导员在工作中不仅要鼓励学生把自己在情感方面遇到的困惑告诉老师,而且要鼓励学生相互信任,多交知心朋友,遇到问题后要大胆倾诉,合理排解,不做出格行为。

4.5有身体疾病或残疾学生的心理教育。

这类学生会受到其他同学和老师的关注,辅导员在面对这样的同学时越随意越好,不把他们排除在群体之外,所有的活动都将其列入名单之内,尽量让其享受正常的快乐生活。

参考文献:

[1]刘传明,朱洪君,周晶楠.对贫困大学生心理教育的几点思考[J].黑龙江科技信息,2008(7):142.

[2]刘胜良.教育失衡:单亲家庭大学生心理问题的成因[J].辽宁医学院学报(社会科学版),2009(1)7:,44-46.

[3]司甜.论心理教育方法在高校思想政治教育中的运用[J].连云港师范高等专科学校学报,2007(2):42-44.

[4]郭文辉,唐喜梅.独立学院大学生心理问题及教育对策[J].产业与科技论坛,2011(10)10.

[5]刘蕾.当代大学生考试作弊心理分析及对策[J].教育与职业(心理健康教育),2009(3):90-91.

[6]胡永萍.“后进生”不遵守纪律行为的心理分析及对策[J].江西教育(管理版),2005:62-63.

[7]褚惠萍,当代大学生情感发展的特点与高校情感教育[J].党史文苑(学术版)2006:68-69.

本文是北京交通大学海滨学院学生工作科研课题一般课题成果。